Ausgewählte Medien zur Jahreslosung 2025

Medienliste

Die Medien stehen als Download oder Stream zur Verfügung unter www.oekumenischer-medienladen.de.

Die zusammengestellten Medien können aus lizenzrechtlichen Gründen nur von Personen aus Württemberg genutzt werden.

Alle anderen verweisen wir gern auf https://medienzentralen.de oder die Möglichkeiten durch eine CCLI-Lizenz.

Kurzfilme

Adisa

Simon Denda, Deutschland 2020 | 29 Min., f., Kurzspielfilm

Nach einer wahren Begebenheit – Kenia, Afrika. Susanne, Chefdiplomatin und Repräsentantin der EU, besucht ein abgelegenes Dorf an der somalischen Grenze, das Opfer eines Terroranschlages wurde. Während die Hinterbliebenen alle Hoffnung in sie setzen, sind der Termin und die gemachten Versprechungen für Susanne reine realpolitische Routine. Doch nach einem schrecklichen Unfall, der durch ihre Anwesenheit ausgelöst wurde, wird sie gezwungen, ihre Komfortzone zu verlassen und sich gegen die etablierten Verhaltensmuster Europas zu stellen.

Gewalt, Afrika, Menschenrechte, Terrorismus, Menschenwürde

ab 14 Jahren

Stilles Land Gutes Land

Johannes Bachmann, Schweiz 2019 | 25 Min., f., Kurzspielfilm

Sybille ist Schulleiterin, Politikerin und alleinerziehende Mutter eines jugendlichen Sohnes. Sie steht kurz davor, die Wahl zur Gemeinderatspräsidentin zu gewinnen, weil ihre rechtspopulistische Politik gut ankommt in der kleinen ländlichen Schweizer Gemeinde. Auch ihr geliebter Sohn Luca wird von ihr eingebunden, soll die Online-Aktivitäten der Wahlkampagne unterstützen. Entsprechend sieht seine Einstellung zu Ausländern aus. Aber erst, als eine albanische Mitschülerin behauptet, Luca hätte sie sexuell misshandelt, wird Sybilles klar, welche Werte sie vorlebt. Glaubt sie dem Mädchen oder ihrem Sohn? Wofür sie sich entscheidet, wird maßgeblich ihre politische Karriere bestimmen. Sybilles Leben und ihre Werte geraten ins Wanken.

Rechtsradikalismus, Werte, Lüge, Wahrheit, Politik, Moral

ab 14 Jahren

Die Dimension des Bösen

Rainer Fromm, Deutschland 2015 | 30 Min., f / sw., Dokumentarfilm

Der Film hat viele Facetten des Bösen, wie es sich in der Vergangenheit und in unserer Zeit in seinen drastischsten Formen zeigte und zeigt: Fundamentalistische Selbstmordattentäter, grausame Kriege, extremistische Terrorgruppen, Amokläufe – die Medien sind voll von Nachrichten dieser Art. Aber was genau ist das Böse und woher kommt es? Ist das Böse in der menschlichen Natur angelegt oder gibt es teuflische Mächte? Diese Frage wird anhand von Beispielen erörtert. Weiterhin wird das Phänomen aus neurobiologischer, theologischer, forensischer, philosophischer und filmwissenschaftlicher Sicht beleuchtet.

Gewalt, Rechtsradikalismus, Sünde, Böses, Teufel, Fundamentalismus, Recht

ab 14 Jahren

Flächenbrand

Rainer Fromm, Deutschland 2023 | 32 Min., f.,

Dokumentarfilm

Viele Menschen aus der bürgerlichen Mitte fühlen sich in Deutschland von der Regierung nicht mehr repräsentiert. Die Zuwanderungsdebatte, die Corona-Pandemie, die Debatte über den menschengemachten Klimawandel und die Konsequenzen für die privaten Haushalte haben Deutschland verändert. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger suchen nach einfachen Lösungsansätzen oder Sündenbockmechanismen, um der gefühlten Hilflosigkeit zu entgehen. Für Reichsbürgergruppen oder rechtsradikale Parteien wie die „Alternative für Deutschland (AfD)“ ist ein riesiges Reservoir an Interessierten gewachsen. Die Dokumentation von Rainer Fromm gibt tiefe Einblicke in die verschiedenen rechtsextremistischen Bewegungen und lässt deren führende Köpfe aber auch Mitläufer zu Wort kommen.

Identität, Zukunft, Vorurteile, Gesellschaft, Rechtsradikalismus, Vorbilder, Politik

ab 14 Jahren

Hassjünger

Maximilian Damm / Julia Knopp, Deutschland 2018 | 60 Min., f., Dokumentarfilm

Sie waren jahrelang gefangen in einer Ideologie. Sie haben ihr komplettes Leben und sich selbst dafür aufgegeben. Sie waren Extremisten: ein Ex-Salafist und ein ehemaliger Neo-Nazi reisen zurück in ihre Vergangenheit. Zwei Jugendliche, die in der Pubertät zu Extremisten wurden. In völlig unterschiedlichen Gruppierungen und doch so ähnlich in der Biographie. Anhand ihrer Erfahrungsberichte stellt der Film eine der wohl brennendsten Fragen unserer Zeit: Warum radikalisieren sich Menschen? Was führt dazu, dass Hass entsteht? Dabei versucht die Dokumentation nicht anzuprangern, sondern zu verstehen.

Gewalt, Religion, Rechtsradikalismus, Hass

ab 14 Jahren

Liken. Hassen. Töten. Radikalisierung online

Alexander Spöri / Luca Zug, Deutschland 2023 | 25 Min., f., Dokumentarfilm

David S. ermordet in einem Einkaufszentrum neun Menschen mit Migrationshintergrund. Dann tötet er sich selbst. Seine rechtsextreme Radikalisierung fand auch auf Gaming-Portalen statt. Wie und warum werden Jugendliche zu Tätern und wo kann Prävention ansetzen? Die Konzeption zum Einsatz im Unterricht wurde von Violence Prevention Network erstellt und enthält wichtige Hinweise, die vor Zeigen des Films Beachtung finden sollten.

Gewalt, Rechtsradikalismus, Amok, Gewaltprävention

Rechter Populismus in Deutschland und Europa

Rainer Fromm, Deutschland 2015 | 25 Min., f., Dokumentarfilm

Eine wirkungsvolle Extremismusprävention ist nicht nur Erziehungsziel der Schule, sondern steht auch immer wieder im Fokus der gesellschaftlichen Diskussion. Der Film und das ergänzende Arbeitsmaterial ermöglichen einen kritischen Blick auf Parolen des Rechtspopulismus. Inhalte der Dokumentation sind Definition, Feindbilder, Argumentationsmuster und die Darstellung von einschlägigen Gruppierungen in Deutschland und Europa. Dabei werden die Abgrenzung, aber auch die fließenden Übergänge zwischen Populismus und Extremismus deutlich.

Flüchtlinge, Rechtsradikalismus, Demokratie, Asyl, Rassismus, Politik, Fremdenhass

ab 14 Jahren

Rechtsextremismus im Internet

Didactmedia, Konstanz 2018 | 21 Min., f., Dokumentarfilm

Im Internet und in sozialen Netzwerken treten Rechtsextreme meist scheinbar harmlos auf – modern und jugendlich. Zu ihrer Strategie gehört es, unverfängliche Profile anzulegen, in denen es auch um Hobbys gehen könnte. Sie verbergen sich z. B. hinter Fanseiten von Fußballclubs, Tierschutzaktivisten oder Street-Art-Künstlern. Sie greifen aber auch politische Themen auf, wie Arbeitslosigkeit, Umweltschutz, Politikverdrossenheit und vermitteln diese Themen zeitgemäß. Es ist schwer, das auf den ersten Blick zu durchschauen. Die didaktische DVD zeigt anhand von konkreten Beispielen wie diese Strategien entlarvt werden können.

Nationalsozialismus, Rechtsradikalismus, Ideologie, Rassismus, Manipulation, Internet

ab 14 Jahren

Rechtsextremismus in Deutschland

Rainer Fromm, Deutschland 2020 | 24 Min., f., Dokumentarfilm

Der Film gibt einen Einblick in die aktuelle rechtsextremistische Szene in Deutschland. Neben den Gruppierungen, Strukturen und Wirkmechanismen, die gezeigt werden, thematisiert der Film beispielsweise Gruppierungen wie die Identitäre Bewegung, aber auch rechtsextremistische Attentate und rechtsterroristische Netzwerke. Dabei liegt ein Fokus auch auf der digitalen Welt des Rechtsextremismus: (weltweite) Vernetzung, Verunsicherung, Verbreitung.

Antisemitismus, Nationalsozialismus, Rechtsradikalismus, Ideologie, Rassismus

ab 14 Jahren

Rechtsruck

Daniel Che Hermann / Karla Stindt, Deutschland 2018 | 103 / 92 Min., f., Dokumentarfilm, 2 DVDs

In dieser Filmreihe beschäftigen sich junge Menschen mit Rechtspopulismus und dessen Auswirkungen auf eine Gesellschaft, in der rechtes Gedankengut zunehmend politisch und sozial etabliert wird. In den sieben Kurzfilmen untersuchen die jungen Filmemacherinnen und Filmemacher den aktuellen Rechtspopulismus, sein Auftreten, seine Argumentationsmuster und seine Verbindungen zur rechtsextremistischen Szene und verdeutlichen aktuelle politische und soziale Tendenzen. Außerdem zeigen die Filme Möglichkeiten auf, sich dem zu widersetzen und sich für ein solidarisches, demokratisches Miteinander einzusetzen.

Gesellschaft, Rechtsradikalismus, Widerstand, Rassismus, Fremdenhass

ab 16 Jahren

Verschwörungserzählungen

Christopher Dillig, Deutschland 2021 | 21 Min., f., Dokumentarfilm

Besonders in Krisenzeiten haben Verschwörungserzählungen Hochkonjunktur. Der Film zeigt auf, was Verschwörungserzählungen sind, wie sie entstehen und welches Verbreitungspotenzial ihnen die digitale Welt bietet. Warum sind Verschwörungserzählungen eine Gefahr für Demokratie und Gesellschaft und wie kann man ihnen wirksam begegnen?

Kommunikation, Antisemitismus, Gesellschaft, Rechtsradikalismus, Demokratie, Wahrheit, Wirklichkeit, Hexen, Soziale Medien

ab 14 Jahren

Vorbilder

Martin Viktor-Nudow, Deutschland 2020 | 23 Min., f., Dokumentarfilm

Vorbilder – so vielfältig wie das Leben. Der Film porträtiert vier unterschiedliche Personen, die sich allesamt durch ihr besonderes Engagement auszeichnen: Norman Stoffregen setzt sich als „stinknormaler Superheld“ für Umwelt- und Tierschutz ein, Mirko Drotschmann vermittelt auf seinem YouTube-Kanal Wissen über Politik und Geschichte, Kadir geht verschiedenen ehrenamtlichen Tätigkeiten nach und Sawsan Chebli kämpft als Politikerin gegen Hass und Rassismus. Der Film zeigt: Jede / Jeder kann ein Vorbild sein! Die Produktion ist sequenziert in 5 Kapitel: Vorbilder – so vielfältig wie das Leben (2:40 min.); Norman Stoffregen – ein stinknormaler Superheld (6:00 min.); Mirko Drotschmann – MrWissen2go (2:30 min.); Kadir Güzel – Engagement im Alltag (4:10 min.); Sawsan Chebli – Einsatz gegen Hass und Diskriminierung (7:10 min.).

Umwelt, Normen, Identität, Rechtsradikalismus, Klimawandel, Werte, Rassismus, Hass, Diskriminierung, Soziale Medien

ab 12 Jahren

Spielfilme

Das ist unser Land

Lucas Belvaux, Frankreich / Belgien 2017 | 115 Min., f., Spielfilm

Zur Image-Aufbesserung will eine rechtspopulistische französische Partei eine beliebte Krankenschwester als Kandidatin in die Kommunalwahlen schicken. Die bis dahin unpolitische Frau lässt sich nach anfänglichem Zögern überreden und nimmt Konflikte mit Patienten, Freunden und Familie in Kauf, bis sie die wahre Natur ihrer Förderer zu durchschauen beginnt.

Gewalt, Rechtsradikalismus, Demokratie, Werte, Lüge, Rassismus, Politik, Fremdenhass

ab 14 Jahren

Alles außer gewöhnlich

Eric Toledano / Olivier Nakache, Frankreich 2019 | 110 Min., f., Spielfilm

„Ich finde eine Lösung“: Was wie eine Floskel klingt, ist für den Sozialarbeiter Bruno und seinen Kollegen Malik gelebte Wirklichkeit. Und das, obwohl der Alltag mit einem wilden Haufen Azubis und autistischen Jugendlichen einige Herausforderungen birgt. Das ewig klingelnde Notrufhandy lässt jedes Date platzen, und wenn Brunos Schützling Joseph mal wieder die Notbremse zieht, ist das Chaos perfekt. Mit zupackendem Engagement und unverwüstlichem Humor nehmen Bruno und Malik immer wieder den Kampf mit den Behörden auf und schaffen eine Gemeinschaft, in der jeder die Chance bekommt, über sich hinaus zu wachsen. Der Film beruht auf einer wahren Geschichte.

Konflikte, Behinderte Menschen, Gesellschaft, Sozialarbeit, Vorbilder, Autismus

ab 14 Jahren

Und morgen die ganze Welt

Julia von Heinz, Deutschland 2021 | 107 Min., f., Spielfilm

Lisa ist eine junge Mannheimer Jurastudentin aus einer wohlhabenden Familie. In Deutschland kommt es zu einem Rechtsruck, es finden Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und gewaltsame Übergriffe statt. Rechte Parteien, wie die „Liste 14“ (deren Polit-Design eine Anspielung auf die AfD darstellt), finden zunehmend Akzeptanz in der Bevölkerung. Luisa will dabei nicht tatenlos zusehen, sondern etwas dagegen unternehmen. Daher schließt sie sich einer Antifa-Gruppe an, in der sich ihre Freundin Batte engagiert. Zu den Mitgliedern der Gruppe gehören auch Alfa und Lenor. Sie möchten militant gegen Rechtsextreme vorgehen und deren Aufmärsche verhindern. Auch für Luisa wird Gewalt zunehmend ein akzeptables Mittel.

Konflikte, Gewalt, Gesellschaft, Rechtsradikalismus, Demokratie, Widerstand

ab 14 Jahren

Je suis Karl

Christian Schwochow, Deutschland / Tschechien 2021 | 121 Min., f., Spielfilm

In einem Berliner Wohnhaus explodiert eine Paketbombe. Von Maxis Familie überleben nur sie und ihr Vater Alex. Während Alex durch den Verlust den Halt verliert und sich in eine eigene Welt zurückzieht, wird Maxi in ihrer Trauer immer aggressiver – zumal der Verdacht, der Anschlag könne einen islamistischen Hintergrund haben, in ihr einfache Schlussfolgerungen auslösen: Tragen nicht die Migrationspolitik der Regierung und das linke Milieu, aus dem sie stammt, die Verantwortung an dem Verbrechen? Bald taucht der Student Karl auf und bringt sie mit der neurechten Bewegung „Re / Generation“ in Kontakt. Fasziniert von deren Dynamik und zum Teil äußerst charismatischen Mitgliedern, lässt sich Maxi auf die Gruppe ein. Mit ihrer tragischen Geschichte und ihren diffusen Ängsten wird sie schnell zu einem Sprachrohr der fremdenfeindlichen Bewegung.

Rechtsradikalismus, Demokratie, Fremdenhass

ab 14 Jahren

Gruppenstunde

Die Jahreslosung für das Jahr 2025 soll mit diesem Baustein für Kinder praktisch erlebbar werden. Im Zentrum des Bausteins steht der Zuspruch: „Gott hat dich lieb, so wie du bist. Diese Zusage ist der Prüfstein für alles, was dir in deinem Leben passiert.“

Material

- 1 Stuhlkreis

- bunte Tücher zur Gestaltung der Kreismitte

- verschiedene Gegenstände, die die Sinne der Kinder ansprechen

- 1 Korb oder Schale pro Kind,

- 3 weitere Körbe

- mehrere Herzen pro Kind

- (s. Anhang)

- mehrere Steine pro Kind

- 1 ausgeschnittene, laminierte Hand (s. Anhang; Fotokarton, Laminierfolie,

- Laminiergerät)

- 1 große, mit Wasser gefüllte Schale

- 2 Abdeckung für Schale und Körbe (z. B. Baumwolltuch)

- 1 Lupe pro Kind (s. Anhang; Fotokarton, Scheren)

- 1 kleines Säckchen

- Stifte

- Bastelmaterialen zum weiteren Verzieren der Lupen

Vorbereitung

Im Stuhlkreis werden Tücher in die Kreismitte gelegt und mit verschiedenen Gegenständen bestückt. Die Gegenstände sollen unterschiedliche Sinne der Kinder ansprechen, es können also z. B. Gegenstände sein, die schön aussehen, Gegenstände, die sich gut anfühlen (z. B. ein Handschmeichler oder ein kleines Stofftier), Gegenstände, die gut riechen (z. B. ein Lavendelkissen) und Gegenstände, die einen Klang haben (z. B. Klangkugeln). Die Auswahl der Gegenstände sollte sich am Alter und Erlebnisbereich der Kinder orientieren.

Die laminierte Hand wird in eine Schale mit Wasser gelegt und mit einem Stein beschwert (alternativ kann die Hand am Schalenboden festgeklebt werden) und mit einem Tuch abgedeckt. Die Schale steht in Reichweite der Leitung.

Ein Korb wird mit Herzen befüllt, ein weiterer Korb mit Steinen. Die beiden Körbe werden ebenfalls abgedeckt und unter den Stuhl der Leitung gestellt. Unter jeden Stuhl im Stuhlkreis wird ein kleines leeres Körbchen gestellt.

Die Lupen werden in einem Säckchen versteckt unter den Stuhl der Leitung gelegt.

Ablauf

Die Leitung lenkt die Aufmerksamkeit der Kinder auf die verschiedenen Gegenstände in der Kreismitte. Sie erklärt, dass sich jedes Kind für die Länge der Einheit einen Gegenstand aussuchen darf. Die Kinder dürfen zunächst eine Runde um die Kreismitte gehen und überlegen, welchen Gegenstand sie sich aussuchen möchten. Wenn die Kinder zurück an ihren Platz gegangen sind, darf sich reihum jedes Kind einen Gegenstand an seinen Platz holen. Es ist darauf zu achten, dass es deutlich mehr Gegenstände als Kinder gibt, damit die Kinder eine große Auswahl haben.

Nachdem sich alle einen Gegenstand ausgesucht haben, fragt die Leitung die Kinder, warum sie sich gerade diesen Gegenstand ausgesucht haben. Jedes Kind, das möchte, darf dazu etwas sagen.

Die Leitung merkt sich aufmerksam, welche Kriterien die Kinder nennen, nach denen sie ihren Gegenstand ausgesucht haben. Kinder könnten z. B. antworten, dass sie einen Gegenstand ausgewählt haben, weil er schön aussieht oder weil er sich gut anfühlt. Vielleicht auch, weil sie Gefühle und Erinnerungen mit dem Gegenstand verbinden. Die übriggebliebenen Gegenstände aus der Mitte werden in einen Korb gesammelt und zur Seite gestellt.

Die Antworten der Kinder, weshalb sie ihren Gegenstand gewählt haben, werden von der Leitung zusammengefasst. Damit leitet sie zur Jahreslosung über: „Ihr habt euch einen Gegenstand ausgesucht, weil … Damit habt ihr, ohne dass ihr es wusstet, eine Fähigkeit genutzt, die uns die Jahreslosung für dieses Jahr vorschlägt: das Prüfen. ‚Prüft alles und behaltet das Gute.‘ heißt die Jahreslosung. Ihr habt euch die Gegenstände angeschaut, ihr habt mit den Augen geprüft, ihr habt die Gegenstände vielleicht auch berührt und so mit den Händen geprüft. Vielleicht habt ihr auch mit den Ohren geprüft oder euch daran erinnert, dass ein Gegenstand schön klingt und ihn deswegen ausgesucht. Vielleicht habt ihr auch daran gerochen und euch hat der Geruch gefallen.“

Daran anknüpfend sind verschiedene Gesprächsimpulse möglich:

- „Prüft alles und behaltet das Gute.“ Wie versteht ihr diesen Satz?

- Prüfen, wie geht das eigentlich?

- Alles prüfen, wie kann das gehen?

Im Anschluss wird dazu übergeleitet, sich nun gemeinsam zu überlegen, wie die Aussage der Jahreslosung zu unserem Leben passt.

Die Leitung erläutert: „In unserem Leben passieren ganz viele Dinge. Uns begegnen viele Menschen, zu Hause, im Kindergarten, in der Schule und auch noch an anderen Orten. Und manchmal, da sagen Menschen Sachen zu uns, die sind wunderschön. Die machen uns ganz fröhlich.“ Der Korb mit den Herzen wird in die Mitte gestellt.

„Das kann sich anfühlen, als würde man ein Herz geschenkt bekommen. Zum Beispiel: ‚Ich will mit dir spielen‘, oder: ‚Ich mag dich‘.“

Die Leitung legt für jeden Satz, der gesagt wurde, ein Herz in den Korb vor die eigenen Füße, der unter dem Stuhl hervorgeholt wurde. Die Kinder werden gefragt, ob ihnen auch so ein Herz-Satz einfällt. Ein paar Beispielsätze werden gesammelt.

Im Anschluss wird der Korb mit Steinen in die Mitte gestellt. Es wird erläutert, dass es nicht immer nur schöne Dinge gibt, die wir von anderen Menschen gesagt bekommen. Dass manchmal Menschen Dinge zu uns sagen, die sich kantig und „piksig“ anfühlen oder so schwer sind wie ein Stein. Zum Beispiel: „Du kannst nicht gut fangen.“, oder: „Du blöde Kuh.“ Die leitende Person legt je Beispielsatz einen Stein in den Korb vor den eigenen Füßen.

Die Kinder erhalten Zeit, zu überlegen, ob sie das einmal erlebt haben, dass jemand zu ihnen etwas gesagt hat, das sich wie ein kantiger, schwerer Stein angefühlt hat. Es wird nicht aktiv dazu aufgefordert, Sätze in der Runde zu äußern.

Anschließend erhalten die Kinder Zeit, für sich zu überlegen, welche Herz-Sätze und welche Stein-Sätze schon einmal jemand zu ihnen gesagt hat. Sie können je Satz ein Herz bzw. einen Stein in ihr Körbchen legen. Die Kinder dürfen auch Herzen für schöne Sätze in ihren Korb legen, von denen sie sich wünschen, dass sie jemand zu ihnen sagen würde.

Daran schließt sich eine Runde an, in der alle Kinder, die mögen, ein Herz oder einen Stein aus ihrem Korb in die Hand nehmen und erzählen können, an welchen Satz sie dieses Herz oder dieser Stein erinnert.

Es wird dabei von Beginn an betont, dass es sein kann, dass es bei den Stein-Sätzen Beispiele gibt, die man nicht nochmal wiederholen will und dass es völlig in Ordnung ist, einen Stein-Satz nicht nochmal zu sagen. Es wird sich bei den Kindern bedankt, wenn sie von ihren Herz-Sätzen und Stein-Sätzen erzählt haben.

Anschließend wird noch einmal an die Jahreslosung erinnert. Es wird wiederholt, wozu uns die Jahreslosung ermutigt: „Prüft alles und behaltet das Gute.“ Es wird betont, dass das Prüfen ja bereits am Anfang geübt wurde. Gemeinsam wird sich daran erinnert, dass gemeinsam Verschiedenes gesammelt wurde, an das sich im Leben erinnert werden kann: an Herzen und an Steine.

Und jetzt ist die Frage: Wie soll das gehen, das Gute zu behalten? Mögliche Gesprächsimpulse:

- Wie können wir denn prüfen, was wir in unserem Leben behalten wollen und was nicht?

- Wenn wir auf die Herzen und Steine schauen, wie können wir entscheiden, welche wir behalten wollen?

Die Leitung geht mit dem Säckchen mit den Lupen reihum, jedes Kind darf sich eine Lupe aus dem Säckchen ziehen. Die Leitung fordert die Kinder auf, den gezogenen Gegenstand auszuprobieren. Es werden Ideen gesammelt, worum es sich bei dem Gegenstand handeln könnte und was man damit machen kann.

Ein Kind, das bereits lesen kann, wird gebeten, vorzulesen, was auf der Lupe steht: „Ich hab dich lieb, so wie du bist.“ Es wird überlegt, wer diesen Satz zu wem sagen könnte. Es wird erarbeitet, dass wir uns vorstellen können, dass Gott uns und unser Leben mit dieser Lupe betrachtet: „Gott hat uns lieb, so wie wir sind. Bei Gott sind wir willkommen, mit allem, was zu uns gehört. Mit allen Herzen, mit allen Steinen. Und wenn wir mit dieser Lupe auf uns und auf unser Leben schauen, dann können wir alles wegtun, was nicht zu dieser Botschaft passt.“

Die Schale mit Wasser wird von der Leitung aufgedeckt, auf das Tuch gestellt und sie ermuntert die Kinder: „Alles, was ihr in euren Körbchen habt und was da nicht mehr sein soll, müsst ihr nicht allein mit euch herumtragen, das könnt ihr in Gottes Hand legen.“

Die Kinder haben nun Zeit, Steine (und Herzen) in Gottes Hand zu legen.

m Anschluss kann „Wenn einer sagt: Ich mag dich, du“ (Kommt und singt, Nr. 470), gesungen werden. Insbesondere Strophe 4 nimmt den Gedanken der Einheit auf.

Zum Baustein basteln

Zum Abschluss des Bausteins werden die Lupen mit Bastelmaterialien verziert. Kinder, die schnell mit dem Verzieren fertig sind, könnten noch eine zweite Lupe basteln.

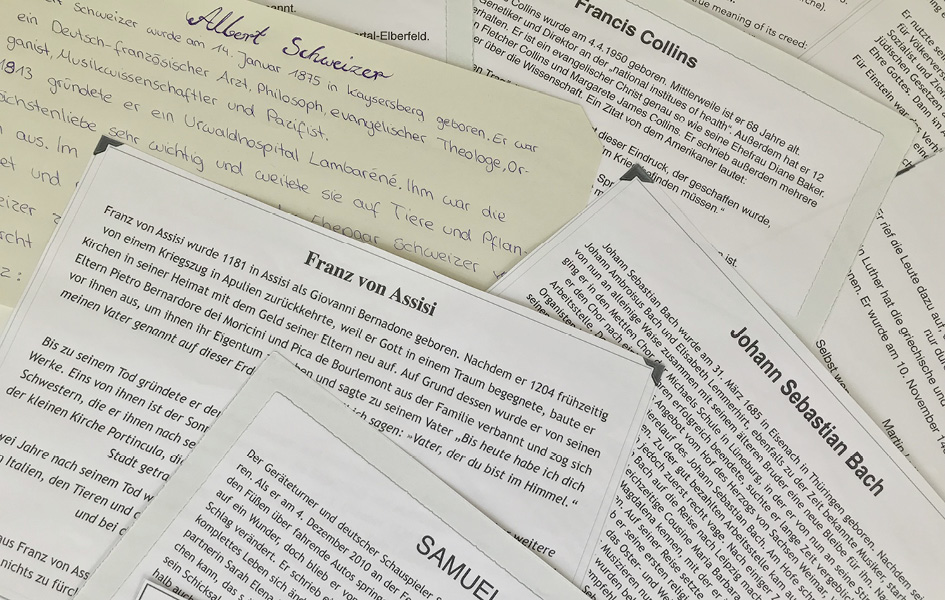

Zeuginnen und Zeugen des Glaubens

Kreativ-Projekt-Entwurf

Material:

- Liste mit Glaubenszeuginnen und Glaubenszeugen

- (s. Anhang)

- ausgedruckte Aufgabenstellung (s. Anhang)

- Laptops mit Internetzugang

- 2 Stück Graupappe pro Gruppe / Person (DIN A4,

- max. 1,5 mm dick)

- Klebestifte

- Scheren

- weißer Wickeldraht

- (1–1,5 mm dick)

- weißes Klebeband

- mehrere große Spiegel

Benötigte Zeit:

- Schritte 1–3: 120–180 Minuten

- (je nach Ausgestaltung der inhaltlichen Einführung ins Thema)

- Schritte 4–6: 60–90 Minuten

- Schritt 7: 30–40 Minuten

Während meiner Zeit als Jugendreferent in Kirchheim / Teck verantworteten Pfarrer Jochen Maier und ich an der Martinskirche gemeinsam die Konfirmandenarbeit. Eine Besonderheit, die ich in diesem Zuge kennenlernte, war, dass Jochen Maier jedes Jahr ein Kunstprojekt mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden gestaltete, so eine Art „Gesellenstück“ des Konfirmandenjahres. Das Vorgehen hierbei war meistens von einem Zweischritt bestimmt: 1) Bearbeitung und Vertiefung eines Themas, 2) gestalterische Umsetzung des Erarbeiteten.

Dabei haben wir in jedem Jahr festgestellt, dass die so bearbeiteten Inhalte durch die kreative Umsetzung deutlich tiefer im Gedächtnis der Jugendlichen verhaftet blieben – und es am Ende immer auch ein Ausstellungsstück gab. Gleichzeitig war das Kunstprojekt dann immer auch das Thema im Konfirmationsgottesdienst, wurde mit Fotos auf einer Leinwand präsentiert und wir haben darüber gepredigt. Jedes Jahr haben wir uns etwas Neues ausgedacht, wobei die meisten Impulse hier von Jochen Maier kamen, der schlichtweg extrem künstlerisch begabt ist und von dem ich über all die Jahre dabei viel gelernt habe. Das Projekt, das ich hier vorstelle, nannten wir „Zeuginnen und Zeugen des Glaubens“.

m Konfirmandenjahr war uns natürlich immer wichtig, dass wir Inhalte des christlichen Glaubens weitergeben, aber auch eigene Entdeckungen und Erfahrungen damit ermöglichen. Eine Weise, auf die das geschehen kann, ist das Auseinandersetzen mit Vertreterinnen und Vertretern des Glaubens, also mit Menschen, die ernsthaft Christinnen und Christen sind. Natürlich gab und gibt es in der Geschichte der Christenheit auch sehr enttäuschende Gestalten, keine Frage. Aber es bringt eigentlich nichts, eine Religion nach ihren schlechtesten Vertreterinnen und Vertretern zu beurteilen, sondern es ist sinnvoll und hilfreich, sie nach ihren besten Vertreterinnen und Vertretern zu beurteilen. Und rein geschichtlich kann niemand leugnen, dass eine große Zahl beeindruckender Leistungen von Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe in unserer Geschichte von ernsthaften Christinnen und Christen ausgegangen sind. Dass man nicht nur für sich selbst lebt, sondern aufeinander achtet und voneinander lernt, das kennzeichnet Menschen, die Jesus von Nazareth nachfolgen. Und dass das Vertrauen auf Gott mein Leben tiefer und reicher macht, ist eine innere Erfahrung, die viele Frauen und Männer von Paulus bis Samuel Koch, von Teresa von Avila bis Martin Luther King gemacht haben. Aber diese Erfahrung kann man nicht beweisen, man kann sie nur bezeugen. Deshalb haben sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden mit Zeuginnen und Zeugen des Glaubens beschäftigt.

Im Folgenden beschreibe ich, wie bei dem Projekt vorzugehen ist.

Schritt 1: Beispiel und Aussuchen einer Person

An einem Samstagvormittag sind wir miteinander ins Thema eingestiegen, indem wir die Lebensgeschichte von Albert Schweitzer vorgestellt und in aller Kürze behandelt haben. Natürlich kann hier auch eine andere Person vorgestellt werden. Wichtig ist, dass deutlich wird, welche Rolle der Glaube für diese Person gespielt hat und wie er im Leben sichtbar wurde. Neben dieser Person gibt es noch unzählig viele andere im Laufe der Geschichte, die mehr oder weniger bekannt sind, aber einen wichtigen Aspekt des Glaubens in ihrem Leben widergespiegelt haben. Es lohnt sich, sich mit ihnen zu beschäftigen.

Anschließend haben wir eine von uns zusammengestellte Namensliste ausgeteilt – von Abraham bis zum Fußballer Kaka (s. Anhang). Natürlich ist diese Liste unvollständig und kann nach Belieben erweitert und verändert werden. Je nach Gruppengröße suchten nun ein oder zwei Konfirmandinnen und Konfirmanden miteinander eine Person aus der Liste aus, mit der sie sich beschäftigten und deren Lebensgeschichte sie erforschen wollten. Dazu haben wir mehrere Laptops mit Internetzugang bereitgestellt.

Schritt 2: Recherche und Zusammenfassung der Lebensgeschichte

Durch Recherche im Internet und mit unserer Hilfe haben die Konfirmandinnen und Konfirmanden Informationen aus der Lebensgeschichte der jeweils ausgewählten Person gesammelt, um dann wesentliche Stationen, Erlebnisse und Überzeugungen in einem eigenen Text zusammenzufassen. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Frage: „Was war bzw. ist eurer Person im Glaube im Leben wichtig?“ Dieser Text sollte nicht länger als eine DIN-A4-Seite sein.

Schritt 3: Foto aussuchen

Neben der Beschäftigung mit der Lebensgeschichte musste natürlich auch ein passendes Foto der Person gesucht werden – in möglichst guter Auflösung und lizenzfrei.

Damit war der Vormittag beendet. Wir haben die verfassten Lebensgeschichten abgespeichert und die Fotos mitgenommen. Diese haben wir je in DIN-A4-Größe formatiert und drucken lassen. An einem Mittwochnachmittag im Konfi-Unterricht wurde das Projekt schließlich fortgesetzt.

Schritt 4: Bearbeiten des Fotos zum Aufsteller

Wir haben die ausgedruckten Fotos den zuständigen Konfirmandinnen und Konfirmanden ausgeteilt, dazu auch DIN-A4-Graupappe (nicht dicker als 1,5mm), Klebestifte und Scheren, weißen Wickeldraht (1–1,5 mm stark) und weißes Klebeband mit folgender Arbeitsanweisung (s. Anhang):

Aufgabe: 1. Bild der gewählten Person sauber auf einen DIN-A4-Karton kleben. Die Person kann dazu vorher schon in groben Umrissen ausgeschnitten werden.

2. Aufgeklebte Person möglichst sorgfältig und genau ausschneiden.

3. Hinten auf der ausgeschnittenen Person den weißen Draht so biegen und so mit weißem Klebeband an der Rückseite anbringen, dass die Kartonfigur aufrecht aufgestellt werden kann.

Schritt 5: Lebensgeschichte und Glaubenssatz

Nach der Fertigstellung der Papp-Figur haben wir die Konfirmandinnen und Konfirmanden erneut an den Laptops arbeiten lassen, um ihren selbst geschriebenen Text zur Lebensgeschichte der Person nochmals in Ruhe durchzulesen und dann in die finale Form zu bringen: Schriftart wählen, Überschrift, Absätze, Gliederung, evtl. einen Rahmen usw. So haben alle sich nochmals inhaltlich mit ihrer Person beschäftigt, um die nächste Aufgabe anzugehen:

Aufgabe: Sucht nun einen Satz (oder ein Zitat), den eure Person gesagt oder aufgeschrieben hat, der typisch oder bemerkenswert für diese Person ist.

Dieser Satz – ggf. auch mehrere – wurden dann zur Präsentation der Lebensgeschichte hinzugefügt.

Schritt 6: Spiegelfoto

Da jede ausgesuchte Person bestimmte Inhalte, Wichtigkeiten oder Überzeugungen des christlichen Glaubens im Leben widerspiegelt, bestand die letzte Aufgabe darin, ein Spiegel-Foto zu machen. Dazu haben wir mehrere große Spiegel besorgt (hier können auch die Familien der Konfirmandinnen und Konfirmanden angefragt werden).

Aufgabe: „Überlegt bzw. sucht euch nun hier im Raum oder in der Kirche oder draußen in Stadt und Natur eine Stelle, die ihr spiegeln könnt und die zu eurer Person passt. Wenn ihr etwas gefunden habt, fotografieren wir euch mit dem Spiegel in der Hand und der Stelle, die auf dem Spiegel dann zu sehen sein soll.“

Wir haben ein paar Beispiele genannt, um die Aufgabe zu verdeutlichen:

- Albert Schweitzer als Arzt: Erste-Hilfe-Koffer

- Johann Sebastian Bach als Musiker: ein Instrument

- Jürgen Klopp als Sportler: ein Fußball.

Als sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden dann auf die Suche gemacht und auf die Aufgabe eingelassen haben, haben sie tolle Stellen entdeckt und Ideen entwickelt. Wir haben sie dann so fotografiert, dass sie als Person ganz zu sehen waren – mit geschlossenen Augen! – und auf dem Spiegel die gespiegelte Stelle.

Schritt 7: Sich selbst als Aufsteller gestalten

Die entstandenen Fotos haben wir auch wieder im Format A4 drucken lassen und an einem weiteren Mittwochnachmittag bearbeitet:

Aufgabe: Klebt das Foto von euch selbst auf Graupappe auf, schneidet sie dann an den Umrissen aus und befestigt weißen Draht an der Rückseite, sodass die Figur aufgestellt werden kann.“

Zudem haben wir die geschriebenen und gestalteten Lebensgeschichten ausgedruckt mitgebracht, um dann alle einzelnen Teile des ganzen Projekts zusammenzufügen: Personen-Aufsteller, Lebensgeschichte, Spiegelfoto-Aufsteller.

Die kurze Beschreibung des ganzen Kunstprojektes, welches dann nach der Konfirmation vier Wochen in der Kirche ausgestellt wurde, lautete so:

„Zeuginnen und Zeugen des Glaubens – Konfi-Kunstprojekt 20xx. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben sich aus einer Liste von Glaubenszeuginnen und Glaubenszeugen eine Person ausgesucht. Mit dieser Person haben sie sich intensiv beschäftigt, ein Porträt gestaltet und die Lebensgeschichte zusammengefasst. Dabei war eine Frage besonders leitend: ‚Was war dieser Person im Glaube im Leben wichtig?‘ Zudem haben die Konfirmandinnen und Konfirmanden ein ‚Spiegelbild‘-Foto erstellt. Dort ist auf dem Spiegel etwas zu sehen, was die portraitierte Person in ihrem Leben im Glaube widergespiegelt hat oder was für sie von großer Bedeutung war.“

Mädelszeit gegen das ständige Prüfen

Textbeitrag

Dieser Artikel berichtet aus der Arbeit mit Mädchen in der Jugendkirche Choy in Althengstett. Dort macht Pfarrerin Christiane Lehmann immer wieder die Erfahrung, dass Mädchen einen sehr kritischen und prüfenden Blick auf sich selbst haben. Im Angebot „Mädelszeit“ bietet sie jungen Mädchen einen Raum, um sich über ihre Gefühle und Fragen auszutauschen. Allem Hinterfragen und Zweifeln stellt sie dabei die Zusagen Gottes entgegen, die Annahme und Selbstwert geben können.

„Warum hat sie so tolle Locken?“ „Wieso kann ich mir nicht so viel merken?“ „Warum werden immer nur die anderen von Jungs angesprochen?“ „Und warum bin ich überhaupt so wie ich bin?“

„Prüft alles und behaltet das Gute.“ Die Jahreslosung fordert uns auf, Dinge auf den Prüfstand zu stellen. Auch uns selbst. Das fällt mir persönlich gar nicht so schwer, denn ich bin selbst meine größte Kritikerin. Ist das dann überhaupt ein guter Ratschlag, „alles zu prüfen“? Ich merke, dass es mir manchmal guttun würde, nicht alles an mir zu hinterfragen. Weil mich die ständige Selbstprüfung oft gar nicht weiterbringt, sondern eher frustriert und daran hindert, Dinge anzupacken.

So geht es nicht nur mir, sondern vielen jungen Menschen. Die neuste Trendstudie „Jugend in Deutschland“ (Schnetzer, Simon / Hampel, Kilian / Hurrelmann Klaus: Trendstudie „Jugend in Deutschland 2024: Verantwortung für die Zukunft? Ja, aber“, Datajockey Verlag, Kempten 2024, S. 13 f.) hat gezeigt, dass bei 14–29-Jährigen Selbstzweifel auf Platz drei der größten Belastungsfaktoren liegen. Nach meinen Erfahrungen aus der Jugendarbeit trifft das besonders auf Teenagerinnen zu.

In der Jugendkirche Choy (Calw) haben wir deshalb das Format „Mädelszeit“ gestartet. An einem Sonntagabend im Monat öffnen wir den Raum, Selbstzweifel aufzuspüren und uns gegenseitig zu Selbstliebe bzw. Selbstannahme zu ermutigen. Dabei machen wir uns bewusst, dass Gott uns wunderbar gemacht hat – genau so, wie wir sind. Bei der „Mädelszeit“ stehen Themen im Vordergrund, die für junge Frauen zwischen 14 und 17 Jahren im Alltag obenauf liegen: Was macht mich aus? Was mag ich an mir? Worin bin ich stark? Welche Träume und Wünsche habe ich für meine Zukunft? Und wer ist eigentlich die / der Richtige für mich? Gibt es „die Richtige / den Richtigen“ überhaupt?

Wichtig ist uns dabei, das Thema nicht nur biblisch-theologisch zu referieren oder bei einem reinen Gespräch über Texte zu bleiben, sondern wir üben gemeinsam Selbstliebe und -annahme ein. Das geschieht zunächst schon einmal dadurch, dass unsere Abende immer mit einem guten, hübsch angerichteten Essen in gemütlicher Atmosphäre beginnen. Aber auch bei der inhaltlich-thematischen Gestaltung der „Mädelszeit“ lassen wir uns von verschiedenen Methoden inspirieren – auch wenn diese nicht typisch für die christliche Bubble sind: Persönlichkeitstests helfen bspw. herauszufinden, wie man selbst eigentlich tickt und wie wichtig es ist, dass wir verschieden sind. Affirmationskarten unterstützen uns dabei, positive Formulierungen für uns selbst und für andere zu finden und auszusprechen, ohne dass es komisch wirkt. Ganz bewusst sprechen wir auch anderen zu, was wir an ihnen schätzen und feiern.

Am Ende jeder „Mädelszeit“ beten wir gemeinsam. Wir sagen Gott alles, was uns im Alltag nervt und herausfordert. Aber vor allem danken wir Gott füreinander. Denn das soll am Ende stehen: Gott findet uns klasse! Bei ihm stehen wir nicht ständig auf dem Prüfstand, sondern er hat uns großartig gemacht.

Eine Auslegung der Jahreslosung 2025

Auslegung

πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε (Novum Testamentum Graece)

Prüft alles und behaltet das Gute (Einheitsübersetzung)!

Prüft aber alles und das Gute behaltet (Luther 2017).

Omnia autem probate quod bonum est tenete (Biblia Sacra Vulgata).

Prüft aber alles, das Gute haltet fest (Elberfelder).

Prüft jedoch alles und behaltet das Gute (Hoffnung für Alle).

But test everything; hold fast what is good (English Standard Version).

Checkt das mal …

„Prüft alles!“ Na, das ist ja mal ne Ansage! Die Jahreslosung für 2025 ist ein Imperativ! Der Apostel Paulus, der den 1. Thessalonicherbrief geschrieben hat, formuliert also eine konkrete Aufforderung – fast schon eine zurechtweisende Ermahnung – an die Gemeinde. Die Jahreslosung fordert also nicht nur heraus, sondern sie fordert uns zum Prüfen auf: Zum genauen Hinschauen, zum Hinterfragen, vielleicht sogar zum Kritisieren. Ein großer Tag für alle Skeptikerinnen / Skeptiker und Nörglerinnen / Nörgler? Nein, bei weitem nicht! Die Jahreslosung bleibt nämlich nicht beim Kritisieren stehen, sondern sie geht weiter.

„ … und behaltet das Gute!“ Das Ziel des Prüfens ist nicht die Kritik, sondern es geht darum, das Gute in unserem Leben zu finden und es in unseren Gemeinden, in unserem Umfeld, in unseren Gruppen und in unserem Leben zu fördern.

Klingt ganz einfach: Checkt einfach mal, was gut ist, und den Rest könnt ihr rausschmeißen … jedenfalls fast. Denn: Wie geht Prüfen? Und was ist das Gute? Und überhaupt, wer soll entscheiden? Denn verschiedene Menschen kommen ja gewöhnlich zu ganz anderen Ergebnissen, was denn jetzt gut sei. Also doch nicht so leicht. Und trotzdem steht es halt so da: „Prüft alles und behaltet das Gute!“

Es war einmal …

Die Jahreslosung steht im 1. Thessalonicherbrief. Dieser Brief ist ein ganz besonderer, denn es handelt sich dabei um den ältesten Brief, der uns von Paulus überliefert ist. Er wurde ca. 50 n. Chr. von Paulus an die Gemeinde in Thessalonich (Griechenland) geschrieben, die Paulus auf seiner zweiten Missionsreise gegründet hatte. Also ein Dokument, das nicht einmal zwanzig Jahre nach Tod und Auferstehung Jesu geschrieben wurde. Der 1. Thessalonicherbrief ist somit eines der ältesten schriftlichen Dokumente der Christenheit und mit großer Wahrscheinlichkeit ist er der älteste neutestamentliche Text im biblischen Kanon. Näher kommen wir an den Anfang des Christentums nicht ran!

Dabei war es in Thessalonich für Paulus gar nicht so gut gelaufen. In Apostelgeschichte 17,1-9 wird davon berichtet: Paulus predigt in der Synagoge Thessalonichs und einige der Anwesenden kommen zum Glauben an Jesus Christus. Soweit, so gut. Aber ein wütender Mob macht Stimmung gegen Paulus, so sehr, dass er bereits nach kurzer Zeit heimlich aus der Stadt flüchten muss, um sein Leben zu retten. Als er in Sicherheit ist, schreibt er eben diesen 1. Thessalonicherbrief, weil er in Sorge ist. Die Gemeindesituation ist schwierig, denn die Bewohnerinnen und Bewohner von Thessalonich sind nicht besonders gut auf die Christinnen und Christen vor Ort zu sprechen. Das weiß auch Paulus. Deshalb möchte er seinen Glaubensgeschwistern Mut machen.

Er erinnert sie daran, wie sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren und dass sie daraufhin mit Freude erfüllt wurden (1. Thess 1,6), obwohl sie aufgrund ihres Glaubens bedrängt wurden und unter Druck geraten sind. Er erinnert die Menschen vor Ort an die gemeinsame Zeit, in denen sie viel durchgestanden hatten. Paulus bezeichnet die Gemeinde als „Vorbild“ für viele andere Christinnen und Christen, bei denen sich der feste Glaube der Menschen in Thessalonich schnell herumgesprochen hatte.

Dennoch bleibt Paulus nicht bei der Vergangenheit stehen, sondern er richtet den Blick der Gemeinde auf die Zukunft: Jesus wird wiederkommen und alle, die an ihn glauben, werden dann in ewiger Gemeinschaft mit ihm leben. Daran sollen die Menschen in Thessalonich denken und darauf sollen sie sich vorbereiten und ihr Leben entsprechend darauf ausrichten.

I don’t know what you’re expecting …

Der 1. Thessalonicherbrief ist Zeuge dafür, dass die Christenheit in den ersten Jahren mit der baldigen Wiederkunft Jesu gerechnet hat; womöglich noch zu Lebzeiten der lebenden Generation. Wir heute wissen, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist …

Schon in den Briefen von Paulus kann man hier eine Entwicklung erkennen, die womöglich die Haltung der frühen Gemeinden widerspiegelt. Während Paulus im 1. Thessalonicherbrief noch damit rechnet, die Wiederkunft Jesu zu erleben, erwartet er in einem seiner letzten Briefe, dem Philipperbrief, noch vor der Wiederkunft Jesu zu sterben.

Kurze Zwischenfrage: Wie ist das bei dir? Rechnest du ernsthaft damit, dass Jesus einmal wiederkommen könnte? Ich glaube, dass sich die Erwartungshaltung komplett umgekehrt hat. Nur ganz wenige Christinnen und Christen rechnen doch damit, dass Jesus eigentlich jederzeit wiederkommen könnte, oder?

Paulus macht den Menschen in Thessalonich jedenfalls Hoffnung, dass Jesus bald wiederkommt und sie sich darauf vorbereiten sollen.

Guter Rat und gar nicht teuer

Im letzten Kapitel seines Briefs hat er dann noch eine Reihe guter Tipps für das Zusammenleben in der Gemeinde. Diese so genannten „Ermahnungen“ sollen die Gemeinde nicht tadeln oder zurechtweisen, sondern sie sind als Ermutigung zu verstehen: Paulus ermutigt die Gemeinde dranzubleiben, nicht nachzulassen, sich nicht von dem Druck von außen einlullen zu lassen, sondern mutig zu bleiben und am Glauben an Jesus festzuhalten.

Und wie dieses „Dranbleiben“ aussehen sollte, das beschreibt Paulus mit eben diesen Tipps: Gebet, Dankbarkeit, Ermutigung von Schwachen, füreinander da sein, das Böse meiden, fröhlich sein usw. (lies gern selbst nach in 1. Thess 5,1-22).

Und eine dieser Ermahnungen von Paulus ist nun – fast 2.000 Jahre später – zur Jahreslosung gewählt worden: „Prüft alles und behaltet das Gute.“

Ist das alles nur geklaut?

Wenn man diesen Satz hört, dann stellt sich unter anderem die Frage: „Was hat das mit dem christlichen Glauben zu tun?“ Denn das könnte auch ein guter Rat eines alten Philosophen oder einer anderen weisen Person sein. Vielleicht hast du auf Instagram oder Pinterest auch schon ähnliche Lebensweisheiten entdeckt, z. B.: „Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für die guten Dinge, die du immer wolltest. Tue sie jetzt.“

Auch der Philosoph Sokrates hat angeblich eine Geschichte vom Prüfen erzählt, die relativ ähnlich klingt: Da will ein Mann einem Weisen ganz aufgeregt eine Geschichte erzählen. Da unterbricht ihn der Weise und fragt: „Hast du das, was du mir erzählen willst, schon durch die drei Siebe gesiebt?“ Als der Mann nicht versteht, was der Weise meint, erklärt es der Weise: „Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Ist das, was du zu sagen hast, wahr? Das zweite Sieb ist das Sieb der Güte. Ist das, was du zu sagen hast, denn wenigstens gut? Und das dritte Sieb: Ist es wichtig oder notwendig, was du zu sagen hast?“ Als der Mann bei allen Sieben verlegen den Kopf schüttelt, sagt der Weise: „Wenn also das, was du mir erzählen willst, weder wahr noch gut noch notwendig ist, dann lass es lieber bleiben.“

Also wenn es doch ähnliche Tipps auch außerhalb der Christenheit gibt, hat der Rat von Paulus dann überhaupt etwas Christliches an sich oder schreibt er der Gemeinde nur eine allgemeine Lebensweisheit, die sich ja auf viele Bereiche übertragen lässt? Denn zu checken, was gut ist und das zu behalten, das kann ja für fast alles gelten.

Die Propheten sind los

Paulus schreibt den Brief ja eigentlich nicht in dem Wissen, dass wir ihn auch in zweitausend Jahren noch lesen, sondern er hat die konkrete Situation der Gemeinde in Thessalonich vor Augen. Und dabei denkt er in Kapitel 5 auch an den Gottesdienst und wie das dort so abläuft. Dabei bezieht sich die Jahreslosung zunächst auf den unmittelbaren Vers davor: „Missachtet die prophetisch Rede nicht.“

Was heißt das? Liefen in Thessalonich etwa lauter Propheten herum, wie man das aus Apokalypse-Hollywood-Blockbustern kennt, und sagten voraus, was die Zukunft bringt? Nein, darum geht es nicht.

Prophetische Rede im Neuen Testament ist eine Art der Verkündigung im Gottesdienst. Die Gemeinden damals hatten ja noch kein schriftliches Neues Testament, über das eine Pfarrperson predigen konnte, sondern lediglich die mündlichen Berichte von Jesus und die Schriften des Alten Testaments. Es gab anfangs auch überhaupt keine Hierarchie, im Gegenteil, das Besondere in der christlichen Gemeinde war ja eben, dass der die Herrin und die Sklavin bzw. der Herr und der Sklave am selben Tisch saßen und sich als Schwestern und Brüder bezeichneten. Alle waren völlig gleich. Es gab auch noch kein Theologie-Studium in dem Sinne, wie wir es heute haben, deshalb wurden im Gottesdienst die Geschichten von Jesus erzählt, ein Brief von Paulus gelesen (weil er ein Apostel war, dem Jesus selbst erschienen ist) oder die Gemeinde betete.

Die prophetische Rede ist nun eine besondere Gabe des Heiligen Geistes, wie die Gemeinden den Willen Gottes für ihre Situation erkennen können. Eine Person im Raum bekommt einen Gedanken vom Heiligen Geist, der die Gemeinde erbaut. Das kann sein, dass die Person eine Wahrheit ausspricht, die Hoffnung schenkt oder jemanden tröstet. Es kann auch sein, dass die Person eine Vorstellung von der Zukunft hat, die die Gemeinde ermutigt. Oder es ist einfach das passende Wort für die passende Zeit, z. B. ein Wort, das die Liebe untereinander und zu anderen Menschen fördert.

Prophetische Rede bedeutet also zusammengefasst, dass eine Person im Gottesdienst sich plötzlich meldet und sagt: „Ich glaube, Gott sagt mir gerade durch seinen Heiligen Geist etwas. Das möchte ich euch weitergeben.“ In manchen christlichen Gemeinden und Gemeinschaften wird diese Praxis auch heute noch so gehandhabt.

Da schlägt die Skeptikerin / der Skeptiker Alarm

Das klingt in der Theorie schön und gut, aber ganz ehrlich … wie vertrauenswürdig sind diese Aussagen denn. Jedenfalls bei mir zieht sich da ein bisschen die Magengrube zusammen. Da kann ja jede / jeder kommen und sagen, was für sie / ihn jetzt „richtig“ ist. Und wir wissen doch, wie viele verschiedene Ansichten und scheinbar gute Ideen in Gemeinden den Ton angeben. Soll jetzt plötzlich jede verrückte Idee von Gott sein? Woher wissen wir, dass es Gottes Gedanken sind und nicht menschliche Ideen und Gedanken?

Genau darum geht es Paulus, wenn er sagt: „Prüft alles und behaltet das Gute!“ Die Jahreslosung bezieht sich zuallererst auf diese konkrete Situation im Gottesdienst. Paulus sagt: Nicht alles, was mit „Gott hat mir gesagt … “ eingeleitet wird, muss von der Gemeinde akzeptiert werden.

Nicht alles, was schön klingt oder auch faszinierend ist, ist auch wirklich vom Heiligen Geist. Nicht jede Idee, nicht jeder Gedanke in der Kirche ist automatisch gut. Gleichzeitig sollen wir diese Aussagen nicht belächeln, sondern sie ernst nehmen. Und das tun wir auch, indem wir prüfen, ob sie „gut“ sind – für uns und die Gemeinde.

Ach wie schön ist das Prüfen …

Und ganz ehrlich: Das Prüfen liegt uns Menschen. Wir prüfen so gern, alles und jede / jeden. Was bleibt uns auch anderes übrig, wir müssen ja Dinge überprüfen, weil wir aus so vielen Dingen auswählen können: Was soll ich wählen? Welchen Streaming-Dienst will ich mir leisten? Kaufe ich mir ein E-Auto oder doch noch ein gebrauchtes, älteres Modell? Wie viel Zeit verbringe ich täglich auf Social Media? Welche Klamotten kaufe ich? Wie ist mein ökologischer Fußabdruck? Was kann ich tun?

Manchmal lassen wir auch Dinge von anderen prüfen. Überlege dir nur mal kurz, wie viele Prüfsiegel dir auf die Schnelle einfallen: TÜV®, BIO, Umweltplakette, Nutri-Score®, vegan, Prädikat „besonders wertvoll“, aus Altpapier, ohne Massentierhaltung, GEPA-Siegel, Stiftung Warentest-Bericht usw. Sehr oft vertrauen wir dem Urteil von anderen, die für uns prüfen.

Prüfen bedeutet Verantwortung

Denn Prüfen hat auch mit Verantwortung zu tun. Nur weil ich prüfe, heißt das nicht, dass ich ein verklemmter Erbsenzähler bin, sondern prüfen kann auch bedeuten: Ich nehme Verantwortung für mich und für andere wahr.

Die / der TÜV-Prüfende prüft das Auto ja, damit ich und andere sicher auf den Straßen unterwegs sein können. Der Klettergurt wird deshalb gecheckt, damit die Person, die in schwindelnder Höhe unterwegs ist, gesichert ist. Und zu prüfen, was ich esse und woher es kommt, hat mit Verantwortung gegenüber der Welt und ihren Ressourcen zu tun.

Wenn Paulus die Gemeinde zum Prüfen auffordert, dann ist er der Meinung, dass Gott uns zutraut, zu prüfen. Gott übergibt uns die Verantwortung, auch für die Kirche und die Gemeinde zu prüfen, was gut ist und darin Gottes Reden und seine Führung zu erkennen. Wir können und sollen mit unserem gesunden Menschenverstand, aber auch geistlich und mit unserem Herzen prüfen, was gut ist.

Damit übernehmen wir Verantwortung für Kirche und Gemeinde. Die Dinge, wie sie sind, nicht einfach hinzunehmen, sondern immer wieder zu hinterfragen, bedeutet also: Ich übernehme aktiv Verantwortung.

Der TÜV® Gottes

Das Prüfen und das Einschätzen von Dingen, zu checken, ob sie „gut“ oder „schlecht“ sind, haben wir übrigens von Gott selbst gelernt. Die Bibel beginnt damit, dass Gott immer wieder auf seine Schöpfung schaut und sagt: „Sehr gut!“ Gottes Art ist es auch, immer wieder Dinge zu prüfen. Er prüft seine Schöpfung, er schaut aber auch immer wieder kritisch auf das, was sein Volk Israel macht. Gott ist einer, der immer wieder mal genau hinschaut, weil er interessiert ist an seiner Welt, an seinen Menschen und an dem, was sein Volk und seine Kirche so machen.

„Kannste behalten!“

Wir sollen also untersuchen, genau hinschauen, ausprobieren und prüfen. Aber nicht, um alles einfach grundsätzlich zu kritisieren. Das Prüfen hat ein Ziel: Wir sollen auf diese Weise herausfinden, was „gut“ ist – und das sollen wir behalten. Paulus hat eine klare Idee davon, was die christliche Gemeinde behalten und ausstrahlen soll: das Gute.

Was ist denn das Gute?

Um zu wissen, nach welchen Kriterien wir denn prüfen sollen, muss erst mal geklärt werden, was denn „das Gute“ ist? Um diese Frage streiten die klügsten Köpfe seit Jahrtausenden: Was ist das Gute? Gibt es das überhaupt? Ist Gott das Gute? Das sind nur ein paar Fragen, die von den Philosophen bis heute heiß diskutiert werden.

Ursprünglich bezeichnet das griechische Wort für „gut“ die Qualität oder Tauglichkeit einer Person: Eine gute Kriegerin oder einen guten Krieger erkennt man z. B. an den besiegten Feindinnen und Feinden, eine gute Diebin oder einen guten Dieb daran, dass sie / er nicht erwischt wird. Erst als sich die Philosophie mit dem Begriff beschäftigte, bekam das Gute eine moralische Wertung. Gutheit bedeutete dann soviel wie „Sittlichkeit“ und „moralisch korrektes Verhalten“.

Die Philosophie wollte insbesondere zwei Dinge klären: Erstens, ob es ein höchstes Gut, oder höchstes (moralisches) Prinzip gibt, das in dieser Welt herrscht und dem es nachzueifern gilt, also ob das Gute objektiv erkannt, festgelegt und bewertet werden kann. Zweitens, wie das Verhältnis von uns Menschen zum Guten ist. Also ob Menschen z. B. das Gute in sich tragen oder das Gute eine Haltung ist, für die sie sich aktiv entscheiden müssen, oder ob es auch völlig subjektiv ist, was gut ist.

Da die gesamte Debatte den Rahmen dieses Heftes sprengen würde, habe ich einfach ChatGPT befragt „Was ist das Gute?“ Und die Antwort fasst die entscheidenden Punkte zusammen:

„Das Gute kann als moralisch richtig, positiv oder wünschenswert betrachtet werden. Es bezieht sich oft auf Handlungen, die anderen helfen, Glück und Wohlbefinden fördern oder ethischen Prinzipien entsprechen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Definition von ‚Gut‘ subjektiv sein kann und von verschiedenen Kulturen, Werten und Überzeugungen abhängt.“ (www.chatopenai.de)

Was sagt die Bibel dazu?

In der Bibel gibt es zwar keine philosophische Debatte darüber, was nun „das Gute“ sein soll, dennoch gibt es ein paar prägnante Stellen zum Guten:

- Schon im Alten Testament erinnert Psalm 103,2 BB: „Lobe den Herrn, meine Seele! Und vergiss nicht das Gute, das er für dich getan hat!“

- Jesus sagt im Neuen Testament: „Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer dem Einen: Gott“ (Mk 10,18 BB).

Das Gute wird in der Bibel also sowohl im Alten als auch im Neuen Testament mit Gott verbunden. Gott ist gut und das, was er für uns Menschen tut bzw. getan hat, das ist gut. Das ist schön, aber auch sehr unkonkret. Für Paulus ist das Gute ohne Zweifel, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Das ist die Botschaft, mit der er durch die Welt reist: Das Evangelium von Jesus Christus, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist – das ist auf jeden Fall gut! Und dementsprechend soll sich das Handeln der Gemeinde auch am Evangelium ausrichten, denn durch das Evangelium wirkt Gott in der Welt und somit kommt Gutes in die Welt.

Wie das konkret aussehen kann, beschreibt der Theologe David Bosch so: „Dort wo Menschen Gerechtigkeit, Frieden, Gemeinschaft, Versöhnung, Einheit und Wahrheit in einem Geist der Liebe und Selbstlosigkeit erfahren und dafür arbeiten, dort dürfen wir es wagen, Gott am Werk zu sehen.“ (David J. Bosch: Mission im Wandel. Paradigmenwechsel in der Missionstheologie, Brunnen Verlag, Gießen 2012, S. 507.)

Das wäre doch genial, wenn unsere Gemeinden so aussehen würden.

Alles auf den Prüfstand

Die Jahreslosung beinhaltet wie im letzten Jahr auch wieder das Wörtchen „alles“. Wir sollen alles einer grundlegenden Prüfung unterziehen, ob es dem Guten dient. Das bedeutet nicht, mit einer grundlegenden Skepsis zu leben und alles ständig zu hinterfragen, sondern es geht wohl eher um eine Ermutigung, immer wieder Gewohnheiten, Programme und Formate zu hinterfragen. Und das immer unter der Prämisse: Erfüllen sie noch den Zweck, dem Guten zu dienen? Also dem, was Gott sich für die Welt wünscht? Entsprechen sie dem, was er für uns getan hat? Erreichen wir noch Menschen damit? Denn wenn nicht, können sie auch nichts Gutes von uns erfahren, oder Gott kennenlernen, der gut ist.

Für mich steckt in der Jahreslosung eine große Chance, gerade in der aktuellen Zeit, in der in unserer Kirche viele Umbrüche stattfinden, in der sich Dinge verändern, in der weniger Menschen zur Kirche gehören, in der weniger Geld vorhanden ist usw. Gerade jetzt wäre es doch gut, wenn sich christliche Gemeinden und Gruppen sagen: „Lasst uns mal alle unsere Angebote auf den Prüfstand stellen – und das, was gut klappt, wozu die personellen und finanziellen Ressourcen vorhanden sind, das, was uns als Gemeinde erbaut und womit wir Menschen erreichen, das behalten wir. Den Rest nicht. Und dann schauen wir, welche neuen Ressourcen und Kräfte dadurch freigesetzt werden.“

Mut zum Selbsttest

Die Jahreslosung macht uns Mut, keine Angst vorm Prüfen zu haben; selbstbewusst Dinge zu hinterfragen, auch wenn es sie schon lange gibt. Gott traut uns das zu, dass wir das prüfen können.

Diese Fragen darf ich auch an mein eigenes Leben stellen: Was ist gut für mich, was will ich auf jeden Fall behalten? Welche Gewohnheit hat sich aber vielleicht auch in meinen Alltag eingeschlichen, die ich wieder ändern möchte? Und wie trage ich dazu bei, dass Menschen Gutes erfahren?

Nicht nur die anderen, nicht nur die Gemeinde soll und darf sich hinterfragen, sondern auch jede und jeder einzelne.

Aber was, wenn das Falsche aussortiert wird? Was, wenn das neue Angebot noch viel schlechter läuft? Manchmal erkennen wir ja vielleicht erst hinterher, was das Gute war. Hier ist es wichtig, dass wir uns nicht in der Illusion verlieren, dass es eine „vollkommen gute“ christliche Gemeinschaft, Gruppe oder Gemeinde gibt. Niemand von uns Menschen ist perfekt und daher ist auch keine Gemeinde perfekt. Müssen wir auch nicht sein, denn wir leben alle aus und von Gottes Gnade. Wenn wir uns das bewusst machen, soll das nicht zum Nichts-Tun verleiten, sondern uns die Sicherheit geben, dass wir ruhig mal mutig aussortieren dürfen.

Im Gespräch bleiben

Und wer darf alles aussortieren? Darf das nur die Pfarrperson oder auch die Jugendreferentin / der Jugendreferent und die Kinderkirchmitarbeitenden? Paulus schreibt „prüfet“, also Plural! Es soll nicht nur eine Person entscheiden, was gut ist, sondern er ermutigt dazu, gemeinsam im Gespräch und im Dialog darüber zu beraten, was behalten werden soll. Als Christinnen und Christen sind wir niemals allein unterwegs, sondern Gott hat uns viele Geschwister an die Seite gestellt. Somit werden verschiedene Stimmen und Meinungen gehört. Das kann natürlich auch zu Konflikten führen. Aber somit wird gewährleistet, dass Menschen und ihre Meinungen ernstgenommen und gehört werden und nicht vor vollendete Tatsachen gestellt. In der Gemeinde sollen Menschen ermutigt werden, miteinander ins Gespräch zu gehen und gemeinsam gute Wege zu finden. Das ist eine Art und Weise, wie Paulus sich das Prüfen wünscht: In liebevoller Wertschätzung, miteinander im Gespräch.

Was bleibt?

Paulus ermutigt die Gemeinde, aber auch uns, stetig zu fragen, wie wir „dem Guten“, also wie wir Gott und seiner Sache dienen können. Prüfen ist nichts Schlechtes oder gar Böses, sondern sogar notwendig, um neue Impulse zu bekommen und wichtige Veränderungen und Neuausrichtungen in der Gemeinde zu ermöglichen.

„Ecclesia semper reformanda! – Die Kirche muss beständig reformiert werden“, so lautet ein Motto aus der Zeit der Reformation. Kirche sollte sich beständig hinterfragen und erneuern. Nicht, weil sich alles verändert, nicht, um sich dem Zeitgeist anzupassen, sondern damit Menschen in der heutigen Zeit Gutes erfahren und darin Gott erkennen können, der vollkommen gut ist!

Dazu könnten ruhig ein paar Dinge aussortiert werden …

Ein Gottesdienst für und mit Kindern zur Jahreslosung 2025

Gottesdienst-Entwurf

Dieser Gottesdienstentwurf für Kinder stellt die Frage nach dem Guten in den Mittelpunkt. Er erinnert daran, dass wir auch im Leben immer wieder neu nach dem Guten suchen und es entdecken müssen. Gerade Kinder, die einen natürlichen Forschungsdrang verspüren, sollten immer wieder darin bestärkt werden, Neues und Gutes zu entdecken. Anhand von verschiedenen Personen aus der Bibel, soll ihnen in diesem Gottesdienst deutlich werden, dass Gott es gut mit uns meint und seine Gegenwart gut ist für unser Leben. Als Bastelangebot können die Kinder eine Lupe zum Suchen basteln. So werden sie immer wieder daran erinnert, sich auf die Suche nach dem Guten zu machen.

| Begrüßungslied: | Das ist toll (Immer und überall, Kinderkirchenlieder, Nr. 144) |

| Begrüßung: | Kann vor Ort eigenständig formuliert werden |

| Wir feiern fröhlich miteinander Gottesdienst. Gott ist jetzt da – Gott ist gut wie ein guter Vater, eine gute Mutter. Von Jesus hören wir – Jesus brachte das Gute in die Welt. Gottes Geist ist in uns – Gottes Geist zeigt uns, was gut ist. Amen. | |

| Hinführung zum Thema (Gespräch mit den Kindern): | „Ich habe hier ein paar Walnüsse. Wie kann man überprüfen, ob sie gut sind? (Kinder antworten) Ob etwas gut ist, muss man testen. Was fällt euch alles ein, was man testen oder prüfen muss? (Kinder antworten) Und habt ihr Ideen, wie man etwas prüft? (Kinder antworten)“ |

| Die Jahreslosung 2025 mit Gesten: | Mit den Händen wird die Jahreslosung dargestellt: „Prüft alles“: Mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand wird ein Ring geformt. Mit einem Auge schaut man durch diesen Ring, wie durch eine Lupe, auf die Handfläche der anderen Hand. „ … und behaltet das Gute.“: Die rechte Hand legt sich wie ein Deckel auf die Handfläche der rechten Hand. Die Jahreslosung, unterstützt durch Gesten, kann während des Gottesdienstes immer wieder in Erinnerung gerufen werden |

| Ein Psalm zur Jahreslosung: | Der Psalm wird in zwei Gruppen im Wechsel gesprochen. Den Refrain sprechen / singen alle gemeinsam. Er kann auf die Melodie „Wie schön, dass du geboren bist“ gesungen werden (s. Anhang). |

| Ob etwas gut ist, muss man prüfen – Menschen der Bibel erzählen: | Folgende Materialien werden auf einem großen Tuch bereitgestellt: 1 Namenslexikon, 1 violettes Tuch, 1 Schnuller, 1 Papier-Schiffchen, 1 Fieberthermometer. Die passende biblische Geschichte (s. Anhang) wird jeweils verdeckt dazugelegt. |

| Hinführung: | „Eure Eltern haben bestimmt beim Essen schon mal zu euch gesagt: ‚Du musst erst einmal probieren!‘ Vielleicht hat es euch dann geschmeckt und es war lecker. Vielleicht hat es euch auch nicht geschmeckt. Ob etwas gut ist, muss man prüfen. Ich möchte euch ein paar Menschen vorstellen. Von ihnen erzählt die Bibel. Sie sind unterschiedlich. Männer, Frauen, ja, auch ein Kind. Aber allen ge- meinsam ist: Sie mussten etwas probieren oder prüfen oder testen oder ausprobieren. In unserer Mitte seht ihr Gegenstände liegen. Zu jedem Gegenstand gibt es eine kleine Geschichte. Womit sollen wir beginnen?“ Die Kinder suchen nacheinander eine Geschichte aus, die vorgelesen werden soll. Die Geschichten können von unterschiedlichen Mitarbeitenden gelesen werden. Aber auch Kinder oder mitfeiernde Erwachsene können einbezogen werden. Zacharias (Namenslexikon) – nach Lukas 1,5-25.57-66: Ich bin Zacharias. Ich bin schon alt. Sehr alt. In meinem Alter kriegt man keine Kinder mehr. Was soll ich euch sagen? Hättet ihr das geglaubt? Ein Engel kam. Er sagte: „Du wirst Vater.“ „Ich? Das kann nicht sein!“, sagte ich. „Doch“, antwortete der Engel, „du wirst schon sehen“. Mir hat es die Stimme verschlagen. Wirklich. Ich konnte nicht mehr sprechen. Bis unser Sohn zur Welt kam. „Er heißt Johannes!“, das schrieb ich auf eine Tafel. Und dann konnte ich es auch sagen: „Er heißt Johannes!“. Alles war wieder gut. Lydia (violettes Tuch) – nach Apostelgeschichte 16,14-15: Ich heiße Lydia. Ich bin Händlerin. Ich verkaufe wertvolle Stoffe. Die sind so richtig teuer. Meine Kundinnen und Kunden wollen nur die besten Stoffe. Sie gucken ganz genau, ob da nicht ein Webfehler ist. Oder sie schauen, ob alles gleichmäßig gefärbt ist. Ich färbe nämlich mit Purpur. Ihr kennt das unter der Farbe Violett. Einmal kam Paulus in meine Stadt. Er wollte nichts kaufen. Er erzählte von Jesus. Das hat mich sehr begeistert. Er sagte: „Jesus liebt dich, auch wenn du Fehler machst.“ Das tat mir richtig gut. Maria (Schnuller) – nach Lukas 2,1-20: Wir mussten an so viele Türen klopfen. Aber niemand nahm uns auf. Ich heiße Maria. Und ich war schwanger. Wir waren unterwegs nach Bethlehem. Doch dort hatte niemand Platz für uns. Dabei kriegte ich bald ein Kind. Aber das interessierte niemanden. Es war zum Heulen. Ein Stall war dann meine Rettung. Wenigsten ein bisschen Schutz. Dann ging alles ganz schnell. Ich brachte einen Jungen zur Welt: Jesus. Es war genauso, wie der Engel es gesagt hatte. Jetzt wusste ich: Gott macht alles gut. Petrus (Papier-Schiffchen) – nach Matthäus 14,22-33: Ich bin Petrus. Wir waren mit unserem Boot unterwegs. Ein heftiger Sturm kam. Wir hatten Angst, dass wir ertrinken. Dann kam Jesus. Ich weiß nicht, wie. Er war einfach da. Jesus lief auf dem Wasser. Er sagte zu mir: „Komm!“ „Wie soll das gehen, auf dem Wasser laufen?“, fragte ich mich. „Vertrau mir“, sagte Jesus. Ich wagte es. Ich prüfte, ob mich das Wasser trägt. Und tatsächlich. Der erste Schritt ging gut. Doch dann sah ich nur noch Wellen und Wasser. Zum Glück packte mich Jesus mit seiner Hand. Ich war gerettet. Mit Jesus an der Seite ist alles gut. Tochter des Jairus (Fieberthermometer) – nach Markus 5,22-24.35-43: Hallo! Was mir passiert ist, werdet ihr nicht glauben. Ich bin 12 Jahre alt. Mein Papa liebt mich über alles. Er heißt Jairus. Ich war krank. Fieber. Und mein Papa kümmerte sich um mich. Ich bekam nichts mehr mit. So schlecht ging es mir. Mein Papa wusste nicht mehr, was er tun sollte. Dann hat er Jesus geholt. Und Jesus kam zu uns nach Hause. Jesus sagte zu mir: „Steh auf!“ Daran kann ich mich wieder erinnern. Ich überlegte, ob ich das kann. Doch dann spürte ich eine Kraft in mir. Ich setzte mich hin. Dann stand ich auf. Jetzt hatte ich einen Bärenhunger. Ich aß. Das Leben kehrte in mich zurück. Alles wurde wieder gut. |

| Vertiefung: | Nachdem alle Geschichten erzählt sind, wird eine selbstgebastelte Lupe (s. u.) in die Mitte gelegt. Daneben wird ein Blatt Papier mit einem großen Fragezeichen gelegt. „Was könnt ihr erzählen? Wie habt ihr herausgefunden, dass etwas gut ist?“ Die Kinder antworten und erzählen eigene Geschichten. |

| Lied: | Gib uns Ohren, die hören (Kommt und Singt, Nr. 496; Immer und überall, Kinderkirchenlieder, Nr. 251) |

| Mmmh- und Bähh-Spiel (mit Gummibärchen): | Auf einen Teller in der Mitte werden 10 Gummibärchen gelegt. Ein Kind verlässt kurz den Raum (am besten mit einer mitarbeitenden Person). Die anderen Kinder wählen ein Gummibärchen aus. Dieses ist „Bähh“, also ungenießbar. Nun darf das Kind, das draußen gewartet hat, wieder reinkommen und immer ein Gummibärchen vom Teller nehmen und essen oder einstecken. Wenn es nicht das „Bähh“-Gummibärchen ist, rufen alle laut: „Mmmh“. Erwischt das Kind aber das „Baähh“-Gummibärchen, dann rufen alle „Bähhh“. Dieses und die restlichen Bärchen müssen auf dem Teller liegenbleiben. Ein anderes Kind darf eine neue Runde starten. |

| Lied: | Aufstehn, aufeinander zugehn (Kommt und singt, Nr. 286; Immer und überall, Kinderkirchenlieder, Nr. 376) |

| Post-it-Gebet und Vaterunser: | Material: schwarzer Filzstift, quadratische Post-its „Guter Gott, du bist gut. Du tust uns viel Gutes. Das Gute nehmen wir mit nach Hause. Das Gute wollen wir behalten. Aber es ist nicht alles gut. Wir sagen dir jetzt, was gut ist. Wir sagen dir auch, was gar nicht gut ist – hier und überall auf der Welt. Ihr dürft nun auf die Post-its einen lachenden und einen traurigen Smiley malen. Die Post-its klebt ihr dann um das Fragezeichen herum. Wer will, darf dazu auch sein Gebet sprechen.“ Kinder beschriften die Post-its und kleben sie um das Fragezeichen. „Guter Gott, mach du etwas Gutes daraus. Alle Kinder und alle Menschen sollen gut leben – hier und überall auf der Welt. Darum bitten wir dich durch Jesus, unseren Freund, der das Gute in die Welt brachte. Amen. |

| Segenslied: | Viele kleine Leute (Kommt und sing, Nr. 533; Immer und überall, Kinderkirchenlieder, Nr. 262) |

| Segen: | Der Segen kann eigenständig ausgesucht werden. |

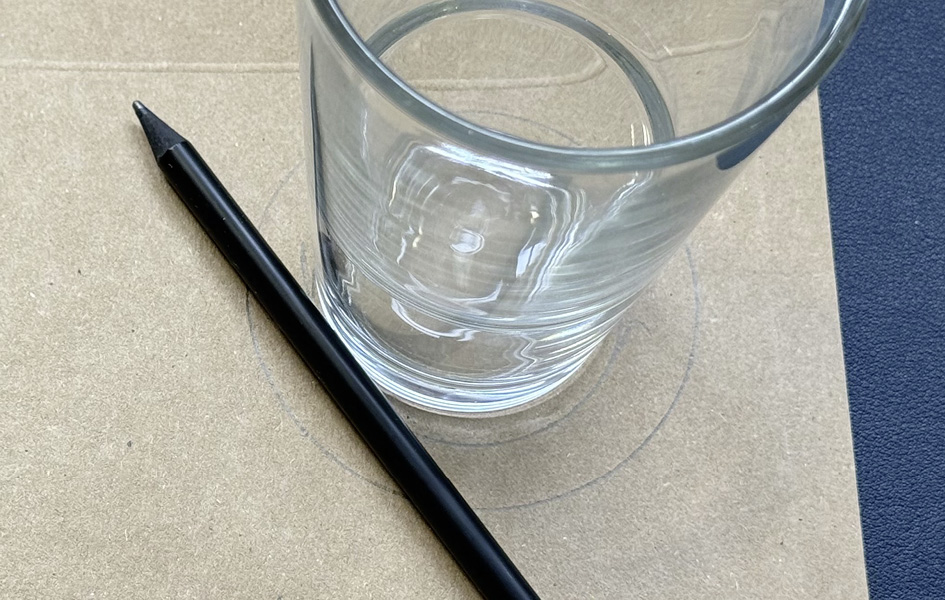

| Kreativaktion im Anschluss: | Lupe mit Griff selbst machen Material: 1 Stück Pappe (alter Versandkarton oder -umschlag), 1 transparenter Deckel eines Joghurt- oder Frischkäsebechers, 1 Schere, 1 Kleber, 1 Lineal, 1 Bleistift, Pinsel, Bastelfarben, Dekomaterial, 1 Glas zum Malen der beiden Kreise |

Bastelanleitung

1. Zeichne auf die Pappe einen größeren Kreis (mit Hilfe der größeren Seite des Glases) und dort hinein einen kleineren Kreis (mit Hilfe der kleineren Seite des Glases). Der innere Kreis sollte ein bisschen kleiner sein als der transparente Deckel.

2. Male nun einen Lupen-Griff an die beiden Kreise. Achtung: Nicht zu schmal machen!

3. Schneide die Lupe entlang der Bleistiftmarkierung aus, ebenfalls den inneren Kreis. Mithilfe der ersten Lupe kannst du eine zweite Lupe auf die Pappe zeichnen und diese ebenfalls ausschneiden.

4. Entferne mit der Schere den Rand des Deckels. Die Plastikscheibe klebst du nun zwischen die beiden Lupen.

5. Jetzt kannst du deine Lupe noch mit Farbe und Dekomaterial verzieren. Doch Vorsicht: Es soll keine Farbe auf die Plastikscheibe kommen.

Tipp: Wenn du mit Kindern bastelst, ist es besser, die Lupen zuerst zu bemalen und nach dem Trocknen zusammenzukleben. Das dauert dann natürlich etwas länger.

Genial: Wenn du auf deine Lupe vorsichtig einen Tropfen Wasser gibst, funktioniert sie sogar!

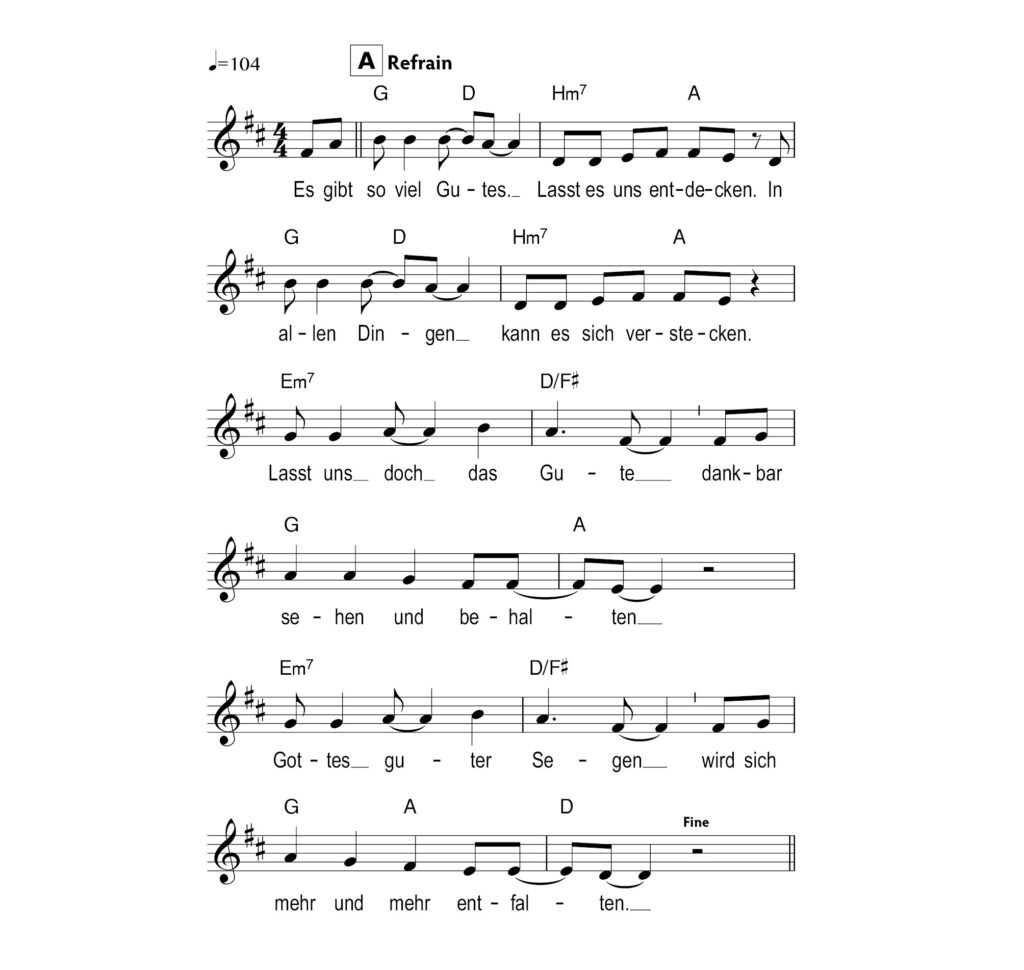

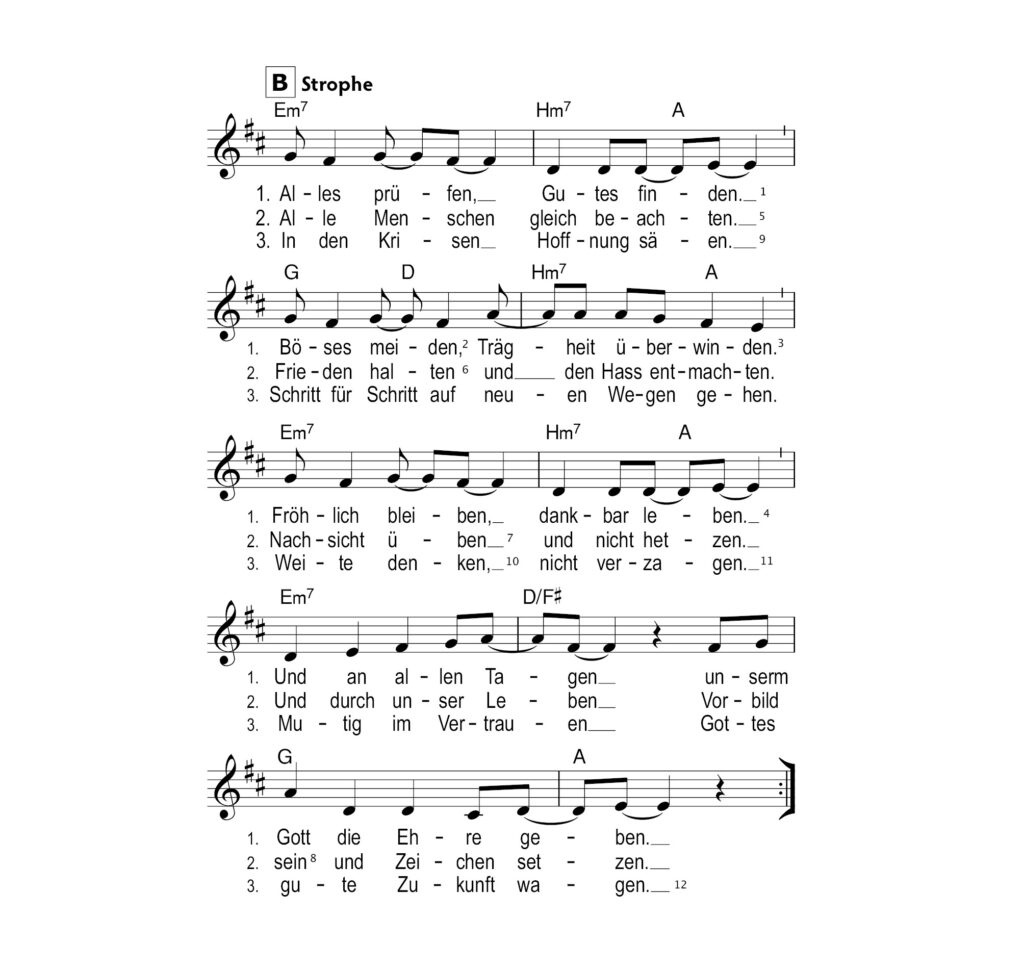

Lied zur Jahreslosung 2025

Text und Musik: Hans-Joachim

Eißler, Gottfried Heinzmann

© Praxisverlag buch+musik

bm gGmbH, Stuttgart

Gedanken zu “So viel Gutes”

Wer will schon gern ermahnt werden? Vielleicht noch mit erhobenem Zeigefinger und vorwurfsvoller Stimme? Wer will schon gern Befehle empfangen? In bestimmten Zusammenhängen ist es notwendig, aber im Alltag? Und dann auch noch im Glauben? Nun haben wir als Jahreslosung einen Vers, der als Imperativ, grammatikalisch „Befehlsform“, daherkommt. Und dieser Vers steht unter der Überschrift „Ermahnungen“.

Ermahnen oder ermutigen?

Zum Abschluss seiner Briefe schreibt Paulus Ermahnungen und Grüße. Das griechische Wort, das er verwendet, um diese Passagen einzuleiten, hat viele Bedeutungen. „Parakaleo“ bedeutet zum einen „trösten“. Menschen in sehr bedrängenden Situationen sollen getröstet werden. „Parakaleo“ heißt aber auch „bitten“. Menschen tragen ihre Anliegen mit großer Dringlichkeit vor. „Parakaleo“ wird auch im Sinne von „ermutigen“ verwendet, zum Beispiel von Staatsmännern, die andere anspornen wollen. Auch von Soldaten und Schiffsleuten, die sich gegenseitig Mut machen. Bei der Bedeutung „ermahnen“ ist keine scharfe Zurechtweisung gemeint. Eher eine ermunternde Ermahnung. Trösten, bitten, ermutigen, ermahnen – all das steckt in diesem einen Wort.

Mich fasziniert die Vielfalt der Bedeutungen. Denn genau diese Vielfalt in der Anrede nehme ich als hilfreich für mich und andere in unterschiedlichen Situationen wahr.

Methodischer Hinweis: Persönliche Frage und Austausch in der Gruppe: Was hilft mir? Was hilft mir in welcher Situation? Trösten, bitten, ermutigen, ermahnen? Wie höre ich auf diesem Hintergrund die Jahreslosung?

Das Gute sehen

Beim Jahreslosungslied haben wir uns für die Ermutigung entschieden: „Es gibt so viel Gutes, lasst es uns entdecken!“ Im persönlichen Leben, in Gesellschaft, Politik und Weltgeschehen begegnen uns sehr viele Krisen. Die schlechten Nachrichten, die kritischen Entwicklungen, die schlechten Hochrechnungen und Prognosen können sich wie ein dunkler Schleier auf unser Leben legen. Die negative Sicht auf die Menschen und die Zukunft dominiert oft die Gedanken und lastet schwer auf der Seele. Die Jahreslosung richtet unseren Blick auf das Gute. „Prüft alles und behaltet das Gute.“ Das verstärkt der Refrain: „Es gibt so viel Gutes!“ Im ersten Teil wird das Prüfen im Sinne von Entdecken des Guten in den Blick genommen: „Es gibt so viel Gutes! Lasst es uns entdecken. In allen Dingen kann es sich verstecken.“ Im zweiten Teil liegt dann der Schwerpunkt auf dem Behalten. Bei allen schlechten Nachrichten, bei allem, was uns niederdrückt und belastet: „Lasst uns doch das Gute dankbar sehen und behalten. Gottes guter Segen wird sich mehr und mehr entfalten.“

Methodischer Hinweis: Das Lied „So viel Gutes“ vorsingen oder vorspielen. (Noten, Begleitsätze, Audio-Datei und Video unter www.jahreslosung.net). Im Anschluss persönliche Reflexion und Austausch: Wo kann ich das Gute in meinem Leben entdecken und behalten?

Was ist das Gute?

Über diese Frage lässt sich trefflich streiten und man kann ausführliche Abhandlungen dazu schreiben. In der Bibel wird allein Gott als vollkommen gut bezeichnet. Deshalb ist das Gute immer von Gott abgeleitet. Von dem Guten, das Gott für uns tut, erzählt das Evangelium von Jesus Christus („eu-angélion“ bedeutet „gute Nachricht“). Paulus leitet aus der vertrauensvollen Glaubensbeziehung zu Jesus Christus Erwartungen an ein christliches Leben ab. Diese Ermutigungen bzw. Ermahnungen haben wir in den Strophen aufgenommen. Ebenso kurz und knapp wie Paulus. Zum Beispiel in Strophe 1: „Alles prüfen, Gutes finden. Böses meiden, Trägheit überwinden. Fröhlich bleiben, dankbar leben. Und an allen Tagen unserm Gott die Ehre geben.“

Methodischer Hinweis: Strophen singen oder lesen, gern auch parallel zu 1. Thessalonicher 5,12-22. Persönliche Reflexion und Austausch über die Frage: Welche Ermutigung bzw. Ermahnung nehme ich für mich für die nächste Zeit mit?

(Beitrag aus: Andachten 2025. Das Andachtsbuch rund um die Jahreslosung © Praxisverlag buch+musik bm gGmbH, Stuttgart.)

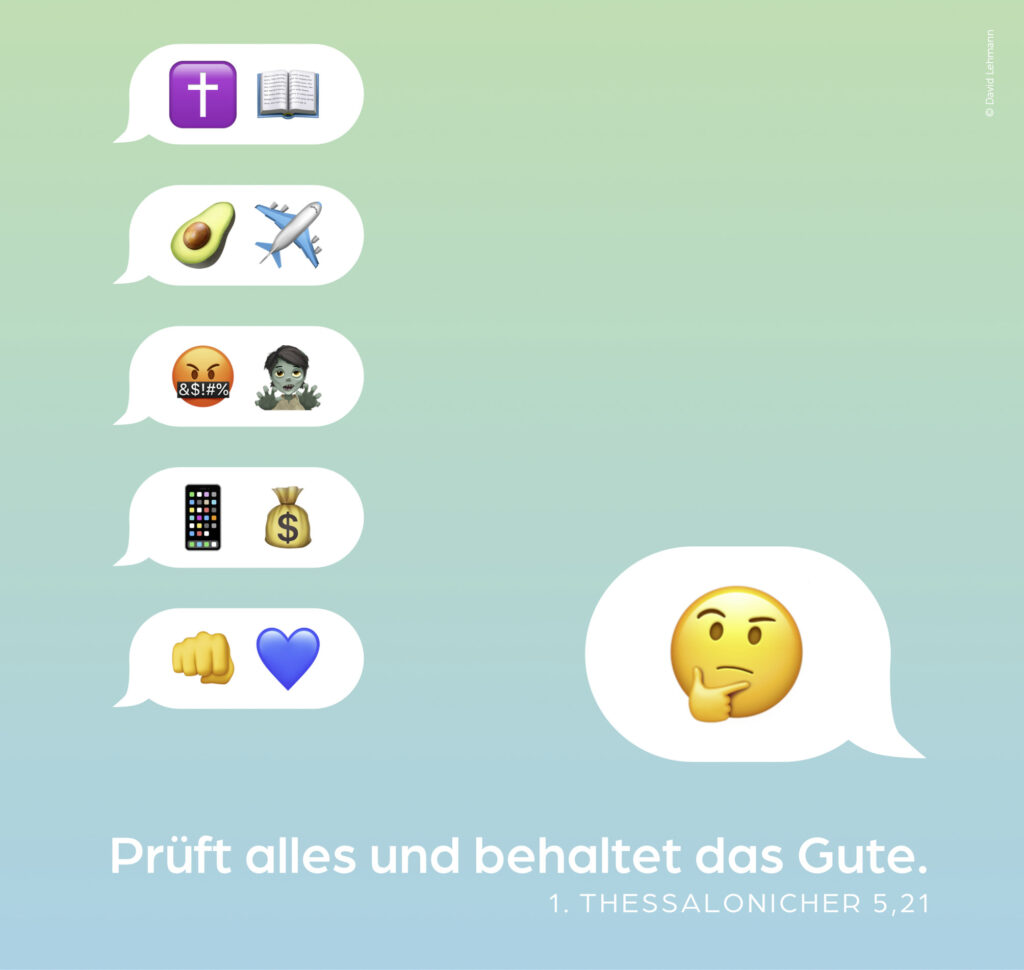

Likes gehören zum Leben?

Auslegung

Das Motiv zur Jahreslosung ist mitten aus dem Leben gegriffen: Likes gehören zu unserem Leben. Wir liken und werden geliked – nicht nur auf Social Media. Tag für Tag müssen wir unzählige Entscheidungen treffen, von morgens bis abends. Mit jeder Entscheidung, die wir treffen, setzen wir bildlich gesprochen ein Like: Müsli oder Brot, Bahn oder Auto, Buch oder PlayStation und und und. Über diese kleinen Dinge des Lebens hinaus gibt es große Themen, bei denen wir eine Entscheidung treffen müssen: im Blick auf unser Leben, auf unsere Gesellschaft und unsere Welt. Wie wollen wir leben und was ist uns z. B. wichtig im Miteinander von Menschen, in der Gesellschaft oder im Blick auf einen nachhaltigen Lebensstil? Sind wir religiös oder nicht? Und die Frage ist dann immer auch, was wir uns die Entscheidungen kosten lassen, die wir treffen. Ein Like als Reaktion auf einen Social Media-Post kostet uns nicht viel, aber andere Likes, die wir bei grundlegenden Lebensfragen setzen, können uns wirklich etwas kosten: Engagement, Geld, Zeit oder Kraft. Doch gerade solche Entscheidungen, die uns etwas kosten, können einen heilsamen Unterschied machen für andere und für uns.

Vom Privileg, selbst prüfen zu können

Die Jahreslosung von 2025 öffnet einen Raum der Freiheit. Es geht nicht um das Umsetzen von Regeln und Vorschriften, sondern darum, frei zu prüfen und zu entscheiden.

Gott traut uns zu, selbst zu beurteilen, was gut ist. Gott traut es uns zu und mutet uns zugleich zu, Entscheidungen zu treffen. Wir können uns nicht wegducken, sondern müssen selbst entscheiden. Weil es unser Leben ist und niemand anderes dieses Leben für uns leben kann. Gut ist in der Bibel nicht nur das, was mir selbst guttut und für mich selbst gut ist, sondern „gut“ ist immer ein Beziehungsbegriff. „Gut“ bedeutet: Das, was gut für mich ist, muss zugleich für andere gut sein. Die Leitlinie für ein solches Leben, das anderen und zugleich uns selbst guttut, findet sich in vielen Texten der Bibel. Die Zehn Gebote erzählen davon und die Worte von Jesus. Auch das Buch Micha formuliert prägnant: „Es wurde dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet: Das Rechte tun, Nachsicht mit anderen haben und bewusst den Weg mit deinem Gott gehen“ (Micha 6,8 BB).

Gut zu leben, hat demnach mit unserer Beziehung zu Gott und mit unseren Beziehungen zu unseren Mitmenschen zu tun. Gut ist, was guttut: anderen, unserer Erde und uns selbst.

Diese biblischen Texte wie z. B. aus dem Buch Micha bilden den Rahmen für ein „gutes“ Leben. Innerhalb dieses Raums der Freiheit kennt die Bibel aber kein Klein-Klein von Vorschriften. Sondern in der Verantwortung vor Gott und vor anderen treffen wir Entscheidungen darüber, wie wir unser Leben gestalten. Und darum können Christinnen und Christen in manchen Fragen der Lebensgestaltung und der Ethik auch zu unterschiedlichen Einstellungen kommen.

Dem christlichen Glauben wird manchmal vorgeworfen, er würde Menschen klein machen und einengen. Die Jahreslosung für 2025 zeigt das Gegenteil: Gerade die Beziehung zu Gott öffnet einen Raum der Freiheit. In der Verantwortung vor Gott können wir aufrecht und selbstbewusst leben. Weil Gott uns das Leben anvertraut, es zu gestalten.

Die Frage ist: Wo setzen wir unsere Likes? So, wie es das Motiv zur Jahreslosung zeigt, mit den verschiedenen Icons: Geballte Faust oder Herz – wollen wir vergeben oder zurückschlagen? Wollen wir Gutes über andere erzählen oder sie schlechtmachen? Wollen wir den gewohnten Luxus ohne Rücksicht auf Verluste durchziehen auf Kosten des Klimas oder sind wir bereit, unseren Lebensstil zu ändern?

Behalten hat mit Halten zu tun

Der Zusammenhang der Jahreslosung im 1. Thessalonicherbrief macht deutlich: Wenn wir das Gute behalten, dann hat dies eine heilsame Wirkung auf unser Leben. In 1. Thessalonicher 5,24 Lu wird ein Segenswunsch formuliert: „Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.“

Gut ist also das, was dazu dient, dass unser Leben gut und heil und unversehrt in Gottes Augen ist. Oder anders formuliert: Gut ist, was unsere Seele heil macht. Dass ein Leben heil wird in und trotz allem, was an Rissen und Brüchen in unserem Leben ist, das ist Gottes Geschenk. Wenn die Bibel von Vergebung spricht, dann meint sie genau das: Gott macht das, was wir zerbrechen, gut und schenkt neues Leben.

Wir können das Gute behalten, wenn wir selbst gehalten sind von Gott. Die Beziehung zu Gott ist das Koordinatensystem, das unseren Blick dafür schärft, was für andere und für uns selbst heilsam und gut ist.

Prüft alles und behaltet das Gute – oder anders formuliert: Überlege dir genau, wo du im Leben deine Likes setzt!

Unsere Schule auf dem Prüfstand

Stundenentwurf, Gottesdienstentwurf

Dieser Entwurf ist sowohl für Schulklassen als auch für Schülerbibelkreise (SBK) geeignet. Es geht darum, dass die guten Dinge an der Schule entdeckt und hervorgehoben werden. Oftmals spricht man ja nur über die Dinge, die nicht gut laufen. Das Ziel ist es, dass die Menschen, Dinge oder Angebote der Schule entdeckt werden, die allen dienen, die Schulgemeinschaft aufbauen und stärken oder auch Einzelnen Hilfe und Unterstützung anbieten. Frei nach dem Motto der Jahreslosung: Behaltet das Gute im Blick.

Dieser Entwurf bietet sowohl die Möglichkeit, einen Gottesdienst mit relativ geringem Vorbereitungsaufwand zu feiern, als auch die Chance, eine längere Themeneinheit inklusive eines Schulprojekts daraus zu konzipieren. Die einzelnen Ideen und Möglichkeiten werden im Text jeweils beschrieben.

Hinführung zum Thema: Stimmungsbarometer

Aufgabe: Nehmt zu folgenden Fragen Stellung. Positioniert euch dazu zwischen den beiden Polen.

- Frage 1: Wenn ich das Wort „Prüfung“ höre, dann denke ich an etwas Positives oder etwas Negatives?

- Vertiefende Rückfragen: „Welche Erlebnisse habt ihr mit Prüfungen gemacht?“ „Was genau ist / war daran negativ oder positiv?“

- Frage 2: Schule verbinde ich hauptsächlich mit „geprüft werden“. Ja oder nein?

- Vertiefende Rückfragen: „Womit verbindet ihr Schule noch?“

- „Was gehört alles dazu?“

- Frage 3: In der Schule gibt es Dinge, die richtig gut sind. Ja oder nein?

- Vertiefende Rückfragen: „Welche Dinge sind richtig gut?“

- „Was ist gut daran?“

- Frage 4: Über die guten Dinge in der Schule reden wir viel zu oft. Ja oder nein?

- Vertiefende Rückfragen: „Was meinst du: Warum oder warum nicht ist das so?“ „Was bringt es, über die guten Dinge zu reden?“

Gespräch und Impuls

Schule ist ein Ort, den man oftmals mit Prüfungen und Tests verbindet, mit Noten und Leistung. Aber was, wenn wir unsere Schule einmal überprüfen würden – was würden wir da finden? Würde die Schule eurer Meinung nach eher gut oder schlecht abschneiden?

Impulsfrage: Welche Kategorien gäbe es, wenn ihr eine Schule bewerten müsstet? (Die Antworten der Schülerinnen und Schüler werden gesammelt.)

Die Jahreslosung 2025 spricht auch davon, etwas zu prüfen. Und was? Alles. Doch nicht so, wie wir Menschen das oft machen: das Schlechte anprangern, Verbesserungen fordern oder motzen, sondern vielmehr auf das schauen, was gut ist.

Sie lautet: „Prüft alles und behaltet das Gute.“ Wir lesen einmal gemeinsam die Bibelstelle und dazu noch ein wenig den Kontext, in der Paulus diesen Vers schreibt. (Alle lesen gemeinsam 1. Thess 5,12-22.)

Was meint Paulus wohl mit diesem Ratschlag? Worum geht es ihm?