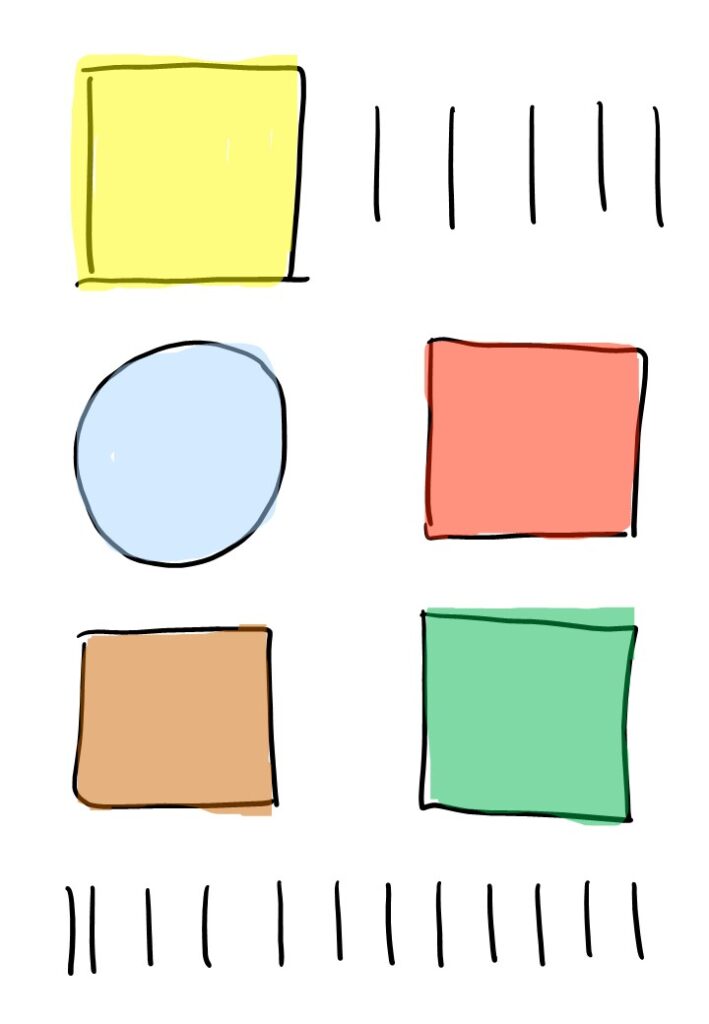

Weihnachtsimpuls für Kinder und Erwachsene (mit Sketchboard)

Material: Flipchart (vorbereitet mit Sketchnotes – siehe Vorlage), Stift

Ich habe euch auch was mitgebracht – ein kleines Rätsel oder der Versuch, das Weihnachtsgeschehen mit 5 Symbolen zu sagen und in einen Satz zu packen.

1. Stern – Jesus

Beim ersten könnt ihr mir gleich helfen: Da gab es damals etwas am Himmel, das ganz besonders war an Weihnachten. Ein Zeichen, das den Weg zum Stall und zur Krippe weist. Es ist gelb und leuchtet in der Nacht…

> Stern malen.

Die Sterne stehen ja am Himmel. Das ist der Ort, der für mich für Gott steht. Doch die Weihnachtsbotschaft bedeutet, dass Gott nicht im Himmel allein ist, sondern woanders hinkam…

2. Weltkugel

…Gott kommt auf einen anderen Planeten. Wohin kommt Gott an Weihnachten? Er bleibt Gott nicht im Himmel. Sondern er kommt – wohin? Kleiner Tipp: Der Planet wird der blaue Planet genannt…

Zur Erde: > Weltkugel ergänzen

3. Herz

Die Bibel sagt uns, dass Gott zur Welt kommt, weil er die Welt so sehr lieb hat.

> Herz malen

Dich und Mich, die Menschheit, uns alle! Wer hat schon mal den Herzschlag von einem Baby gesehen? Eure Eltern haben vermutlich alle mal euren Herzschlag gesehen? Wo Gott ein kleines Baby wird dort sehen wir, dass sein Herz für uns Menschen schlägt. Weihnachten das Fest der Liebe Gottes zu uns Menschen ist.

4. Krippe

Jetzt eine Frage an euch: Wo werden Babys heute geboren? Meist im Krankenhaus. Und wo ist Jesus geboren? Er wurde in einem Stall geboren und in eine Krippe gelegt.

> Krippe! > ausmalen

5. Geschenk

Jetzt brauchen wir noch ein letztes Symbol: Das dürft ihr noch erraten. Denn ich bin sicher, dass ihr darauf am meisten wartet. Was könntet das sein? Es liegt unterm Weihnachtsbaum, ist eingepackt, vielleicht so viereckig

> Geschenk ausmalen

An Weihnachten gibt’s Geschenke. Aber sie sollen eigentlich nur daran erinnern, dass die Geburt von Jesus das größte Geschenk ist.

> Schrift: „Jesus“ + „Ist geboren“ ergänzen

Weihnachten in einem Satz

Die Fünf Symbole, die uns erklären, was an Weihnachten geschah:

- Stern: Gott kommt vom Himmel

- Weltkugel: Auf die Erde

- Herz: Weil er dich so arg liebt

- Krippe: er kommt als Baby in die Krippe

- Geschenk: das größte Geschenk ist Jesus selbst

Für die Erwachsenen jetzt in einem Satz, wie er in der Bibel steht (Joh. 3,16)

Denn so sehr hat Gott die Welt (blau/Welt) geliebt (rot/Herz)),

dass er seinen einzigen Sohn (braun/Krippe) für sie hingab.

Damit jeder, der an ihn glaubt nicht verloren geht,

sondern das ewige Leben (grün/Geschenk) hat.

Amen.

“Ob wir Gott lieben, wissen wir nie in unserem Leben ganz genau, ob wir unsere Nächsten lieben, merkt man jeden Tag” – Teresa von Avila

Die folgenden Bausteine für die „Kirche mit Kindern“ sind diesem Motto verpflichtet. Wenn wir in Liebe handeln, in Liebe miteinander umgehen, in Liebe für Frieden und Gerechtigkeit eintreten, dann spiegelt sich darin Gottes große Liebe.

Psalmgebet „Dann kriegt Liebe Triebe“

Der Kehrvers kann gesungen werden.

Am besten, ihr singt den Kehrvers ein paar Mal, bis er sich gut einprägt hat, dann können ihn auch alle auswendig mitsingen.

Diese Bewegungen eignen sich und unterstützen das Lernen:

Gott schenkt uns sein Herz – beide Hände offen nach oben halten, danach beide Hände übereinander auf das eigene Herz legen

Ein Herz voller Liebe – mit Daumen und Zeigefinger ein Herz formen

Komm, öffne dein Herz – beide Hände übereinander auf das eigene Herz legen und dann die Hände und Arme vom Körper weg nach außen führen

Dann kriegt Liebe Triebe – wieder mit Daumen und Zeigefinger ein Herz formen, dann die Handballen zusammenbringen und die Finger wie Knospen auseinanderspreizen

Kehrvers: Gott schenkt uns sein Herz, …

I:

Wir freuen uns, dass du da bist.

Du, Gott, liebst uns unendlich.

II:

Wir wollen füreinander da sein.

Wir schenken uns Zeit. Hier und jetzt.

Kehrvers: Gott schenkt uns sein Herz, …

I:

Es tut gut, wenn jemand sagt:

Ich hab dich gern.

II:

Wir machen einander eine Freude,

wenn wir schöne Dinge zueinander sagen.

Kehrvers: Gott schenkt uns sein Herz, …

I:

Jesus hat anderen geholfen.

Er war sich nicht zu fein.

II:

Auch wir können anderen helfen.

Gib uns dazu Mut.

Kehrvers: Gott schenkt uns sein Herz, …

I:

Deine Liebe, Gott, erfüllt uns.

Du gibst uns, was wir so dringend brauchen.

II:

Du, Gott, gibt uns mehr, als wir brauchen.

Wir wollen deine Liebe mit anderen teilen.

Kehrvers: Gott schenkt uns sein Herz, …

I:

Du bist ein Freund der Menschen, Gott.

Du kümmerst dich um uns. Aus Liebe.

II:

Wir wollen in Frieden miteinander leben.

Allen soll es gut gehen. Dafür setzen wir uns ein. Aus Liebe.

Kehrvers: Gott schenkt uns sein Herz, …

Nehmt euch ein Beispiel (Johannes 13,1-18)

Hinweis:

Die Überschriften gliedern die Geschichte, werden aber nicht mitgelesen.

Überall Staub

Zwischen meinen Zähnen knirscht Sand. Mit jedem Schritt wirbele ich Staub auf.

Er ist einfach überall:

Meine Kleidung – staubig.

Meine Tasche – staubig.

Meine Haare – staubig.

Meine Sandalen – staubig.

Mein Gesicht – staubig.

Meine Füße – staubig.

So ist das bei uns in Israel. Sand, Staub, Steine und Felsen säumen unseren Weg. Ich habe mich daran gewöhnt. Doch Sand im Mund, bäh!, ist scheußlich.

Sauber und frisch machen

Zu Hause wasche ich mich immer zuerst. Ganz gründlich. Danach fühle ich mich frisch und sauber.

Heute gehe ich nicht nach Hause. Ich bin auf dem Weg zu einem Fest. Es ist Passa, und ich bin zum Essen eingeladen. Zusammen mit den anderen Jüngern.

Dort gibt es bestimmt auch eine Schüssel mit Wasser zum Reinigen. Darum kümmert sich bei uns der Gastgeber. Dann kann ich mich endlich waschen und frisch machen.

Vielleicht muss ich das aber gar nicht selbst tun. Oft wäscht ein Diener den Gästen die staubigen Füße. Das ist dann eine ganz besondere Ehre. Damit zeigt der Gastgeber: Ihr seid willkommen.

So, jetzt bin ich da.

Jakobus, Andreas und Petrus kommen an

Hier also feiern wir gleich unser Fest. In der Mitte ist schon der Tisch gedeckt. Und gleich am Eingang steht auch eine Schüssel mit Wasser. Aber kein Diener ist in Sicht.

„Hallo Jakobus, hallo Andreas, hallo Petrus. Ich dachte schon, ihr kommt nicht mehr!“

Jakobus bleibt an der Schüssel stehen und sagt frech: „Soll ich mir etwa selbst meine dreckigen Füße waschen?“ Dann setzt sich Jakobus einfach mit seinen staubigen Füßen zu Tisch.

Andreas beschwert sich halblaut: „Wir sind doch keine Diener!“ und setzt sich ebenfalls hin.

Jetzt will ich mir die Füße auch nicht mehr waschen. Und so setzte ich mich schnell. Mit staubigen Füßen.

Jesus, der Gastgeber

Jesus kommt. Er ist heute unser Gastgeber. Wir essen und reden. Ich habe schon längst vergessen, dass meine Füße noch schmutzig sind.

Erst als Jesus aufsteht, fällt mein Blick wieder auf die Schüssel mit Wasser.

Doch was macht Jesus da?

Er geht zur Fußschüssel und bindet sich eine Schürze um.

Jesus, der Diener

Jesus wird doch nicht …! Ich kann nicht glauben, was jetzt passiert. Jesus kniet sich auf den Boden. Andreas ruft noch: „Wo bleibt denn der Diener?“ Johannes ergänzt: „Das ist eine Arbeit für die Diener. Aber nicht für dich, Jesus!“

Petrus will Jesus hochziehen: „Steh auf! Du kannst dich doch nicht vor uns in den Dreck legen!“

Jesus wäscht den Jüngern die Füße

Jesus schaut auf. Er blickt Petrus an und gibt ihm ein Zeichen: „Ziehe deine Schuhe aus!“

Petrus zögert. Ich kann ihn verstehen. Er hat genauso dreckige Füße wie ich.

Und Jesus kniet vor uns, als wäre er ein Diener. Mir ist das peinlich.

Alle kommen an die Reihe. Auch ich.

Mit der Schürze trocknet Jesus meine Füße.

Ich setze mich wieder zu Tisch. Mit sauberen Füßen.

Als alle fertig sind, tuscheln und murmeln wir durcheinander.

Warum hat Jesus das getan?

Warum macht er sich zum Diener für uns.

Jesus will etwas sagen. Schlagartig werden alle still.

Aus Liebe

„Ich habe euch die Füße gewaschen aus Liebe. Nehmt euch daran ein Beispiel. Alles, was ihr tut, tut aus Liebe!“

Kreatividee:

Ihr braucht:

- Kopien der Vorlage

- Scheren

- Klebestifte

- Schwarze und rote Filzstifte

- Jede Menge „duplos“

Überlegt euch zuerst, wem ihr eine Freude machen wollt. Das kann jemand sein, den ihr gut kennt. Das kann aber auch jemand sein, der sich über eine kleine Aufmunterung freut. Ihr könnt die Aktion zum Beispiel mit einem Besuch in einem Pflegeheim verbinden und den Menschen dort eine Freude machen.

Wertschätzung tut allen gut. Überlegt euch Mutmacherworte. Diese kurzen Aussagen sollten kurz und prägnant sein. Und alle müssen mit dem Wort „du“ beginnen. Hier ein paar Beispiele: du und ich gehören zusammen; du bringst mich zum Lachen; du tust mir gut; du bist von Gott geliebt; du bist mein Lieblingsmensch.

1. Schneidet die Vorlagen aus!

2. Falzt den schraffierten Streifen um. Nehmt einen Klebestift und bestreicht damit die Klebefläche.

3. Klebt nun die beiden Teile zusammen.

4. Ergänzt euer Mutmacherwort. Wichtig: Das „du“ müsst ihr nicht schreiben. Verwendet beide Farben – rot und schwarz. Ihr könnt ein- oder zweizeilig schreiben. Beides sieht gut aus.

5. Stülpt die Banderole über das „duplo“.

6. Freut euch über das fertige Ergebnis. Und nun los: Macht anderen eine Freude!

Es war einmal in einer Stadt, in einem Viertel, in dem man fünf Minuten gehen musste, um einen Spielplatz zu finden, da wohnte ein Junge, Levi, mit seiner Mutter im vierten Stock eines zwanzigstöckigen Hochhauses. Vier Stockwerke über ihm lebte ein Mädchen im gleichen Alter, Samira, die hatte eine Schwester, aber die war schon fast Erwachsen. Ansonsten lebten in dem Haus noch ein paar andere Kinder, aber die meisten waren jünger oder älter als Levi. Samira und Levi waren auf der gleichen Schule und sogar in derselben Klasse. Da sie den gleichen Schulweg hatten gingen sie auf ihrem Heimweg immer auf den Spielplatz, dem einzigen grünen Platz im Umkreis von einem Kilometer, und spielten dort ausgiebig. Sie rutschten, kletterten auf Bäume, schaukelten, eroberten Schlösser, entdeckten versunkene Städte, hoben geheimnisvolle Schätze und flogen mit ihren Riesenrobotern oder Einhörnern in weit entfernte Welten. Es waren die schönsten Stunden am Tag und wann immer sie konnten, waren sie an diesem wundervollen Ort – hier war das Leben gut und schön, sowohl im Winter und sowieso im Sommer. Die Mutter von Levi kam erst später nach Hause. Bis drei Uhr konnte er draußen bleiben, denn zuhause wäre er so oder so allein gewesen. Von Samiras Eltern war zwar meistens jemand zu Hause, aber sie hatten ihr erlaubt mit Levi bis drei Uhr zu spielen.

Eines Tages wachte Levi auf und alles war anders. Die Mutter war ganz nervös. Sie starrte immer wieder auf ihr Smartphone und sagte, wie schlimm alles sei. Levi war verwirrt. Was war passiert? Er fragte seine Mutter. Sie erklärte ihm, dass er besonders gut auf seine Mutter hören müsse und auf keinen Fall das Haus verlassen darf. „Warum denn“, wollte Levi wissen. Da sagte die Mutter ein Wort, das Levi sehr verwirrte: sie meinte, „wir sind im Krieg“.

Krieg? Die Mutter hatte es mit einem solchen ernst gesagt, dass Levi nicht weiter nachfragte. Aber er machte sich seine Gedanken. Wir sind im Krieg. Gegen wen? Werden wir jetzt alle sterben? Fliegen dann auch Bomben? Das Einzige, das Levi vom Krieg wusste war, dass da Bomben abgeworfen werden und Häuser in die Luft gejagt werden. Aber er hörte gar nichts. Wo war denn der Krieg?

„Und was ist mit der Schule?“, wollte Levi wissen. „Die bleibt zu“, sagte die Mutter. „Mindestens für zwei Wochen.“ Das ist ja super, dachte sich Levi und freute sich über diese Nachricht. „Dann kann ich ja gleich zum Spielplatz“, sagte er laut. „Auf keinen Fall“, sagte die Mutter, „das ist zu gefährlich“.

Der Spielplatz war durchaus gefährlich. Einmal war Levi fast vom Baum runtergefallen als ein Ast unter seinem Fuß weggebrochen war. Zum Glück hatte er sich mit beiden Händen an einem anderen Ast gehoben, sonst wäre er mindestens drei Meter in die Tiefe gefallen. Aber bisher hatte seine Mama nie danach gefragt, was er auf dem Spielplatz tat. Warum war der Spielplatz im Krieg gefährlicher geworden? „Werfen die im Krieg auch Bomben auf Spielplätze?“, wollte Levi wissen.

Levis Mutter schaute ihren Sohn verdutzt an, dann lächelte sie ihn an, nahm ihn in den Arm und sagte: „Du bist so süß, mein Kleiner. Weißt du, das ist ein anderer Krieg. Ein Krieg ohne Bomben. Das verstehst du noch nicht. Wir müssen jetzt einfach ganz arg aufpassen und zu Hause bleiben. Wir dürfen vor allem keine anderen Menschen besuchen, sonst kann schlimmes passieren und viele Menschen sterben, wie im Krieg.“

Das war schlimm, das wollte Levi nicht. Was war das für ein seltsamer Krieg, der hier begonnen hatte? Levi fragte nicht weiter nach. Seine Mutter hatte ja gesagt, dass er es nicht verstand.

Leider musste Levis Mama trotz des Kriegs arbeiten gehen. Ihre Arbeit sei wichtig, „sonst verhungern die Menschen“, meinte sie. Das war auch schrecklich, denn wenn Menschen verhungern, sterben sie ja auch, dachte Levi. Also blieb Levi allein zu Hause. Bevor Mama gegangen war, musste er ihr nochmals versprechen, nicht das Haus zu verlassen.

Levi strengte sich an. Zwei Tage lang gelang es ihm ganz gut zu Hause zu bleiben. Seine Mama hatte ihm erlaubt mit der Spielekonsole zu spielen. Doch am dritten Tag wurde es furchtbar langweilig. Jetzt durfte er endlich einmal so viel spielen wie er wollte und merkte nun, dass das gar nicht so toll war, wie er geglaubt hatte. Ganz im Gegenteil: so langsam hatte er von diesen Spielen genug. Er wollte sich bewegen, nach draußen gehen und andere Kinder treffen. Wie ging es wohl Samira? Immer wieder musste er an den Spielplatz denken. Warum war der so gefährlich? Das konnte er sich einfach nicht erklären. Es musste doch einen Grund geben. Das wollte er wissen. Darum entschied er sich, diesem Geheimnis selbst auf die Spur zu kommen. Im Nu hatte er seine Schuhe und Jacke angezogen und war draußen. Die Straßen waren wirklich leer, nur wenige Autos waren unterwegs. In der Stadt herrschte geradezu eine gespenstische Stille. Das war Levi unheimlich. Er rannte los, um vor der Stille zu fliehen. Er wollte so schnell wie möglich zum Spielplatz. Der war doch hoffentlich noch normal. Er staunte, als er vor dem Eingang stand. Rot-Weißes Absperrband flatterte im Wind. Kein Kind war auf dem Spielplatz. Er wollte gerade auf den Spielplatz, da rief hinter ihm eine Frauenstimme: „Junge, der Spielplatz ist geschlossen. Geh nach Hause und bleib in deinem Haus. Sonst ruf ich die Polizei und die bringt dich nach Hause.“

Levi war verdutzt. Warum war Frau Müller so hart? Er kannte Frau Müller. Sie war zwar sonst auch nicht die Freundlichste gewesen aber mit der Polizei hatte sie noch keinem Kind gedroht. Levi dachte nach, bevor er kehrt machte. Warum nur war der Spielplatz so gefährlich? Mama hatte gesagt, dass es ein Krieg ohne Bomben sei. Über Krieg hatte Levi schon einiges gelernt durch seine Spiele auf der Konsole. Da gab es nicht nur Bomben, sondern auch Minen. Eigentlich waren die noch gefährlicher als Bomben. Die sah man nicht. Unsichtbar waren sie im Boden versteckt und wenn man da darüber spazierte, dann machte es „Wumm“. Das musste es sein: der Spielplatz war vermint. Wie gemein – wer das getan hatte, musste wirklich sehr böse sein.

Am Abend fragte Levi seine Mutter, ob es sein könne, dass Minen auf dem Spielplatz vergraben sind. Zuerst war seine Mutter ganz verwirrt. Dann erklärte er ihr, dass Minen ja keine Bomben sind, aber auch im Krieg verwendet werden. Außerdem weiß niemand, wo sie liegen. Levis Mutter war müde und wollte nicht lange erklären. Deshalb sagte sie: „Ja, so ähnlich ist es.“

Jetzt war Levi hellwach. Auf einen Spielplatz mit Minen würde er sich nicht begeben. Aber irgendwann müssten doch Spürhunde kommen und den Spielplatz befreien. Das war spannend. Jeden Tag schlich er sich von nun an nach draußen, um zu sehen, ob das Absperrband noch am Spielplatz flatterte. Es dauerte Wochen. Spürhunde sah er zwar keine, doch plötzlich von einem Tag auf den anderen war der Spielplatz wieder frei. Wahrscheinlich hatten die Spürhunde in der Nacht gearbeitet. „Super“, dachte Levi – „nur schade, dass ich die Spürhunde nicht gesehen habe“. Egal, er konnte wieder auf den Spielplatz.

Aber es war immer noch seltsam. Es durften nicht zu viele Kinder gleichzeitig auf den Spielplatz. Und Samira durfte auch nicht mit ihm mit. Warum war das so? Levi verstand es nicht.

Als die Schule wieder begann wurde alles von Woche zu Woche noch verrückter. Ständig musste man dort neue komische Regeln einhalten, die jedes Kind doof fand. Aber die Erwachsenen meinten, dass diese Regeln ganz wichtig seien. Natürlich glaubten die Kinder den Erwachsenen und bald sagten auch die Kinder, dass die neuen Regeln ganz wichtig sind, auch wenn sie sie nicht verstanden. Die neuen Regeln lösten die alten Regeln einfach auf. Zum Beispiel durfte man in den Pausen im Klassenzimmer nicht mehr essen. Man musste zum Essen in den Pausenhof. Und wehe wenn Levi etwas von seinem Essen an Samira abgab – dann wurde er sofort geschimpft. Das war früher eine noble Geste gewesen.

Levi fand die neuen Regeln doof. Immer wieder versuchte er die Regeln zu umgehen – nicht, weil er böse war, sondern einfach weil er leben und spielen wollte – aber manche seiner Mitschüler verpetzten ihn und dann wurde er schlimm geschimpft.

Die Zeit verging. Levi gewöhnte sich daran, dass es immer wieder neue komische Regeln gab – auch wenn er manche davon hasste. Es half nichts, sich zu wehren – denn die Wut, die ihm entgegenkam, wenn er sich nicht daran hielt, war anders als vor dem Krieg. Es war eine Wut, die aus einer großen Angst kam. Wenn er früher mal eine Strafarbeit bekommen hatte, hatte er dennoch das Gefühl gehabt, dass ihn seine Lehrer trotzdem mögen. Aber jetzt war es anders. Er bekam überhaupt nicht eine Strafarbeit, sondern eiskalt wurde ihm befohlen sich an die Regeln zu halten. Er spürte in der Stimme der Lehrer: wer sich nicht an die neuen Regeln hielt, hatte nicht nur einen kleinen Fehler gemacht, sondern etwas Unverzeihliches getan. Diese Angst hatten die Lehrer selbst und übertrugen sie bewusst oder unbewusst auf die Kinder.

Warum waren die Lehrer so geworden? Dieser Krieg ohne Bomben war wirklich schrecklich. Es war zwar niemand, den Levi kannte, während des Kriegs gestorben und auch kein Haus wurde zerstört. Aber irgendetwas war in den Lehrern, Nachbarn – ja, sogar in seiner Mutter zerstört worden. Irgendwie waren fast alle dauerhaft angespannt, ängstlicher und unfreundlicher geworden. Warum war das so?

Irgendwann war der Krieg zum Glück für Levi und alle seine Klassenkameraden vorbei. Aber es wurde gar nicht gefeiert. Er war schleichend und unauffällig vorbeigegangen. Alle waren froh, aber keiner sagte ganz offiziell, dass der Krieg jetzt vorbei ist.

Da fragte Levi seine Mutter: „Ist der Krieg jetzt eigentlich vorbei?“. „Welcher Krieg?“ fragte die Mutter. „Der, warum der Spielplatz einmal gesperrt war. Und der, weshalb die Schule so komisch war.“ „Ach Levi, bitte fang jetzt nicht mit diesem Theater an. Wir alle sind froh, dass das alles wieder vorbei ist, oder? Du kannst doch jetzt wieder raus und auf dem Spielplatz spielen.“ Mehr sagte Mama nicht.

Auch in der Schule sprach niemand mehr vom Krieg. Alles war jetzt wieder so wie früher. Die Lehrer waren nicht mehr eiskalt – zum Glück. Die Klassen waren wieder so chaotisch wie immer.

Aber unter dem Teppich des Schweigens, der sich überall ausgebreitet hatte, gärten die Fragen weiter. Auch im Unterbewusstsein von Levi: Warum war der Spielplatz so gefährlich gewesen? Warum waren plötzlich so viele Erwachsene so hart und eiskalt geworden? Warum wurden die Regeln ständig geändert? Warum waren die neuen Regeln wichtiger als die alten Regeln? Und warum brauchte man die neuen Regeln plötzlich nicht mehr? Warum hat man nicht das Ende des Kriegs gefeiert? War es überhaupt ein Krieg? Und gegen wen? Warum waren Fehler, die man im Krieg machte, unverzeihlich? Warum hatte man Levi, seinen Freundinnen und Kameraden diese Angst gemacht – denn niemand will etwas tun, das unverzeihlich ist, oder?

Ich habe diese Geschichte aus der Sicht eines Kindes geschrieben. Einiges an dieser Geschichte ist unrealistisch oder überzeichnet. Ich werde weiter unten beschreiben, weshalb ich diese Geschichte geschrieben habe und welchen Vorteil es hat eine Geschichte aus der Sicht eines Kindes zu schreiben.

Zunächst aber ein paar Anmerkungen zum Inhalt der Geschichte und was sie mit dem Mantel der Liebe und dem Teppich des Schweigens zu tun hat.

In der Geschichte gibt es einen Krieg. Der Feind, der den Krieg ausgelöst hat wird nicht näher beschrieben. Er taucht in der Geschichte gar nicht auf. Für Levi wird aber seine Welt unfreundlicher und feindlicher. Menschen, die sich ihm gegenüber früher neutral oder wohlwollend verhalten haben, sind auf einmal voller Sorge oder Angst, manchmal sogar unfreundlich, ja fast feindlich. Das Thema Feind spielt eine wichtige Rolle in dieser Geschichte.

Ich möchte an dieser Stelle den Begriff „Feind“ stark machen, weil ich glaube, dass er uns hilft etwas zu benennen, das Teil unseres Lebens ist. Zunächst: Es geht mir nicht um Feindbilder von Gruppen. Feindbilder werden gerne von Gruppen verwendet, um die eigene Zugehörigkeit zu bestärken – das geschieht meistens gar nicht mit böser Absicht, sondern um die eigene Identität zu finden, was immer durch Abgrenzung geschieht. Diese durch Gruppen aufgebauten Feindbilder können relativ leicht durch Begegnung überwunden werden.

Mit „Feind“ meine ich individuelle Feinde. Doch was macht einen anderen Menschen mir zum Feind? Ich definiere „Feind“ folgendermaßen: ein Feind ist ein Mensch, der – aus welchem Grund auch immer – mich körperlich, psychisch oder sozial erniedrigt, bedrängt oder bedroht.

Ein Feind ist nicht böse, sondern er folgt seinen Glaubenssätzen, Überzeugungen und Werten. Diese erlauben es ihm oder machen es ihm sogar zur Pflicht, mich als Person abzuwerten (zu erniedrigen), zu bedrängen oder zu bedrohen. Die Gründe für die Feindschaft liegen also in unterschiedlichen Glaubenssätzen, Überzeugungen und Werten.

Die meisten Gespräche zwischen verfeindeten Seiten geschehen auf der Sachebene. Jede Seite verteidigt die eigenen Glaubenssätze, Überzeugungen und Werte (kurz: GÜW) vehement und unterfüttert die eigenen Aussagen mit Argumenten. Die GÜW werden dabei meistens gar nicht angesprochen, denn das Gespräch läuft ja auf der Sachebene und nicht auf der Beziehungsebene. So werden Argumente für die jeweilige Sicht von beiden Seiten abgespult und es wird hoffnungslos versucht die andere Seite mit Argumenten zu überzeugen. Aber mal ehrlich: wer hat mit Argumenten schon einmal seinen Gesprächspartner überzeugen können? Wenn ich Gespräche auf der Sachebene geführt habe, dann gehe ich aus diesen Gesprächen meist unbefriedigt heraus. Ich beschäftige mich nämlich danach meistens mit meinen Argumenten und wie ich sie noch besser gegen die Anfragen des Gegenübers schärfen kann. Doch ist dabei keine Beziehung und kein Verständnis für die andere Seite entstanden. Oft entsteht sogar das ungute Gefühl sich vom anderen noch weiter entfernt zu haben.

Wenn Menschen, deren GÜW sich feindlich gegenüberstehen, weiter zusammenleben wollen oder müssen, dann bleibt ihnen scheinbar nur der Teppich des Schweigens. Über manche Themen kann man nicht reden, weil sonst die Feindschaft sichtbar würde. Nochmals: mit Feindschaft meine ich, dass die GÜW der einen Seite dazu führen können oder müssen, dass die andere Seite erniedrigt, bedrängt oder bedroht wird.

Aber der Teppich des Schweigens löst das Problem nicht auf. Es gärt weiter, bis eine Situation kommen wird, an dem die unterschiedlichen GÜW aufeinanderprallen werden. Dann meist mit einer großen Heftigkeit und wahrscheinlich tiefen Verletzungen.

Darum brauchen wir statt dem Teppich des Schweigens den Mantel der Liebe. Wir brauchen einen Raum der Begegnung der von Liebe geprägt ist. Von einer Liebe, die alles duldet, die alles trägt, die alles hofft und alles glaubt. Die Jahreslosung lautet: alles bei euch geschehe in Liebe. Den Raum der Liebe stellen nicht wir her, er ist Gottes Raum, in dem wir alle leben. Denn in Gottes Welt hat auch der ein Lebensrecht, dessen GÜW ich vollends ablehne (der mir also ein Feind ist).

Ziel dieses Raums ist nicht, dass alles beliebig wird, sondern dass wir lernen, den anderen wirklich auszuhalten und im besten Falle ihn sogar zu verstehen.

Wieso aber die Geschichte von Levi? Ich glaube, dass es viel helfen kann sich erst einmal selbst klar zu werden, wo die Verletzungen liegen, die wir in einer bestimmten Situation erlitten haben. Wenn wir dabei aus kindlicher Sicht schreiben, hilft es uns möglicherweise auch, eigene tiefliegende Glaubenssätze zu finden.

Für ein eventuell später darauffolgendes Gespräch miteinander sind Fragen sehr wichtig – natürlich muss man aufpassen, wie man die Fragen stellt (Suggestivfragen oder rhetorische Fragen haben hier keinen Platz). Es geht ja darum, zu versuchen den anderen zu verstehen.

Ich wünsche uns für das Jahr 2024 den Mut miteinander den Raum der Liebe immer wieder zu betreten. Vielleicht kann es zuerst nur im ganz kleinen Rahmen geschehen („wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“). Aber ich bin mir sicher, wo wir im Mantel der Liebe statt unter dem Teppich des Schweigens miteinander leben, ergeben sich tiefe und haltgebende Beziehungen, die auch in der Krise tragen werden. Und zu alledem erfüllt sich dadurch auch das Gebot Jesu, dass seine Jünger an ihrer Liebe untereinander erkennbar werden. Fremde Menschen werden sicher schnell spüren, ob eine Gruppe von Christen unter dem Teppich des Schweigens oder im Mantel der Liebe lebt.

Lukas Frei

„Der Bruder ist dem Christen eine Last, gerade dem Christen. Dem Heiden wird der Andere gar nicht erst zur Last. Er geht jeder Belastung durch ihn aus dem Wege, der Christ muss die Last des Bruders tragen. Er muss den Bruder erleiden. Nur als Last ist der Andere wirklich Bruder und nicht beherrschtes Objekt.“

– D. Bonhoeffer, Gemeinsames Leben, 87.

Team-EC liest euch die Weihnachtsgeschichte auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise vor. In verteilten Rollen wird so die Weihnachtsgeschichte zu einem Hörspiel für eure Arbeit mit Kids und Teens.

Eine Andacht zu Gerechtigkeit – zum Vorlesen oder Vorspielen

Hintergrund

Amos ist ein einfacher Schafhirte. Er wird von Gott beauftragt, den Israeliten seine Worte weiterzugeben. Gott prangert an, dass das Volk ungerecht ist und Arme unterdrückt. In Amos 5,7-27 ist die Situation beschrieben.

Vorhang auf!

Hier könnt ihr eurer schauspielerischen Ader freien Lauf lassen, ein bisschen Verkleidung macht den Amos viel eindrücklicher! Wenn ihr euch den Text ein paar Mal durchlest, braucht ihr sicher auch keinen Text mehr. Wer sich mit dem Spielen schwer tut, liest die Andacht einfach vor.

Andacht

„Oh weia! Wie soll ich ihnen das nur sagen? Wer bin ich schon, dass ich zu den Oberen der Stadt gehen könnte? Die werden sowieso nicht auf mich hören.

Es ist echt nicht in Ordnung. Jeden Tag kommen die Leute draußen vom Land. Auf dem Markt wollen sie ihre Sachen verkaufen. Die Leute zahlen schon Pacht für die Äcker und dann wird ihnen am Stadttor auch noch ein Teil von der Ernte abgenommen! Dabei haben sie selbst kaum was zu essen!

Aber was soll ich schon machen? Hätte Gott mir nicht einen anderen Auftrag geben können? Hätte er sich nicht jemand anderen suchen können? Vielleicht jemanden, der sich bei den hohen Tieren in der Stadt auskennt? Ich bin doch bloß ein Schafhirte. Ich weiß, wann man den Schafen die Klauen putzen muss und wie man die Wolle schert. Aber den Mächtigen in der Stadt den Kopf waschen?

Was werden sie dann mit mir machen?! Wahrscheinlich werden sie mich einsperren. Gott sagt ja selber „sie treten das Recht mit Füßen“. Sollte ich vielleicht lieber weglaufen? Aber wie kann ich vor Gott weglaufen? Das hat schon mal einer versucht und ich will nicht zum Fischfutter werden. Was mach ich nur?

Gott ist mächtig sauer. Hört mal, was ich den Israeliten sagen soll:

„Ihr treibt mit der Gerechtigkeit Schindluder und tretet das Recht mit Füßen.“ (V7) und „Ihr hasst jeden, der vor Gericht für das Recht eintritt, und wer die Wahrheit sagt, den verabscheut ihr.“ (V10)

Gott ist echt sauer, weil sie in den Gottesdienst gehen und trotzdem unrecht tun. Weil sie sagen, sie gehörten zu ihm, aber sich nicht so verhalten.

Gott liebt Gerechtigkeit und er nimmt die Israeliten hart ran, weil sie ungerecht sind. Und das, obwohl sie sein Volk sind! Offensichtlich ist es ihm wichtig, dass die Menschen, die zu ihm gehören, kein Unrecht tun, sondern sich für Gerechtigkeit einsetzten.

Hm. Na gut, dann gehe ich jetzt los – immerhin ist Gott auf meiner Seite.“ [Amos geht ab]

Gott liebt Gerechtigkeit. Im Alten und im Neuen Testamten setzt sich Gott immer für die Schwachen und Unterdrückten ein und immer wieder schimpft er mit seinem Volk, weil sie unrecht tun und sich ungerecht verhalten. Weil Gott gerecht ist, sollen wir als seine Kinder auch gerecht sein und uns für Gerechtigkeit einsetzen.

Das russische Märchen „Himmel und Hölle“ geht in überraschender Weise an die Frage nach dem Unterschied zwischen Himmel und Hölle heran. Es kann als Hinführung zur bzw. Ausgangspunkt für die Wortverkündigung im Gottesdienst aufgenommen werden. Ebenso illustriert es diese womöglich am Ende und fasst sie nochmals zusammen.

Ein Rabbi kommt zu Gott: „Herr, ich möchte die Hölle sehen und auch den Himmel.“ – „Nimm Elia als Führer“, spricht der Schöpfer, „er wird dir beides zeigen.“ Der Prophet nimmt den Rabbi bei der Hand.

Er führt ihn in einen großen Raum. Ringsum Menschen mit langen Löffeln. In der Mitte, auf einem Feuer kochend, ein Topf mit einem köstlichen Gericht. Alle schöpfen mit ihren langen Löffeln aus dem Topf Aber die Menschen sehen mager aus, blass, elend. Kein Wunder: Ihre Löffel sind zu lang. Sie können sie nicht zum Munde führen. Das herrliche Essen ist nicht zu genießen.

Die beiden gehen hinaus: „Welch seltsamer Raum war das?“ fragt der Rabbi den Propheten. „Die Hölle“, lautet die Antwort.

Sie betreten einen zweiten Raum. Alles genau wie im ersten. Ringsum Menschen mit langen Löffeln. In der Mitte, auf einem Feuer kochend, ein Topf mit einem köstlichen Gericht. Alle schöpfen mit ihren langen Löffeln aus dem Topf.

Aber – ein Unterschied zu dem ersten Raum: Diese Menschen sehen gesund aus, gut genährt, glücklich. „Wie kommt das?“ Der Rabbi schaut genau hin. Da sieht er den Grund: Diese Menschen schieben sich die Löffel gegenseitig in den Mund. Sie geben einander zu essen.

Da weiß der Rabbi, wo er ist.

-> Zur Autorschaft: Die Geschichte liegt in verschiedenen Varianten und ohne Autorenangabe im Internet vor.

Markus 2, 1-12

Also Sachen gibt’s, die gibt’s ja überhaupt nicht. Wenn ich das irgendeinem erzähle, das glaubt mir keiner. Dass da ein paar Typen ein Haus fast total zerstörten und alle freuen sich hinterher, das klingt schon äußerst merkwürdig. Aber man besten erzähle ich euch die Geschichte mal von Anfang an.

Ich war schon eine ganze Weile in Kapernaum, das war ein kleines Kaff und lag am nördlichen Ufer des Sees Genezareth. Das tolle hier war, dass Jesus öfter mal vorbeischaute. Und immer, wenn er da war, passierten echt Wahnsinns Sachen. Ich war also in meinem Nest damit beschäftigt mein Mittagsschläfchen zu halten, als das ganze Kaff in helle Aufregung geriet. Jesus war doch tatsächlich wieder da. Und ihr könnt es euch nicht vorstellen: Alle wollten ihn sehen. Das Haus in dem Jesus sich aufhielt war total überfüllt. Da ging nicht mal mehr ´ne Maus rein. Und vor dem Haus sah es genauso aus. Alle wollten hören, was Jesus diesmal über Gott erzählen würde. Hätte mich auch tierisch interessiert. Doch da hatte auch ich keine Chance. Aber so hab ich genau mitbekommen, was da draußen auf der Straße passiert:

Plötzlich kamen vier Typen an, die schleppten einen kranken Mann auf einer Trage herbei. Der war gelähmt und konnte nicht gehen. Die wollten den Kranken zu Jesus bringen. Das war sonnenklar! Doch auch die scheiterten bei ihrem Versuch kläglich. Da war einfach kein Durchkommen. Doch wenn ihr jetzt denkt, dass sie aufgegeben hätten, da liegt ihr aber voll daneben. Ihr stellt euch nicht vor, was die vier Typen gemacht haben. Als erstes stiegen sie auf das flache Dach des Hauses in dem Jesus war. Anschließend bugsierten sie ihren kranken Freund auf der Trage auch noch auf das Dach. Und jetzt schnallt euch an. Dann fingen sie an ein fettes Loch in das Dach zu machen. Das gab aber jede Menge Staub und Dreck, könnt ihr euch vorstellen. Und wie erst die Leute im Haus aus der Wäsche geschaut haben. Zu komisch, sag´ ich euch. Doch das Beste war, dass ich jetzt 1A Sicht auf das ganze Geschehen hatte.

Die vier Typen nahmen die Trage und ließen so ihren Freund nach unten in das Haus herunter. Genau vor die Füße von Jesus. Als Jesus sah, was für ein Zinnober die Vier für ihren Freund veranstaltet hatten, sagte er dem kranken Mann, dass er sich keine Sorgen machen müsse. Seine Sünden wären ihm vergeben.

Ihr könnt euch die komischen Gesichter nicht vorstellen, die ich anschließend durch das Loch im Dach gesehen habe. Man konnte das, was die Leute dachten, förmlich spüren. Die einen hielten es für ungeheuerlich, dass Jesus einem Menschen die Sünden vergibt. Das konnte doch nur Gott, dachten sie. Ich hab´ mich da was ganz anderes gefragt: der arme kranke Mann wollte doch bestimmt auch gesund werden, oder?

Doch Jesus war noch nicht fertig. Er wusste genau, was die Leute in dem Haus dachten. Und so sagte er zu dem Kranken, dass er aufstehen solle und nach Hause gehen könne. Und jetzt kam der Hammer. Der kranke Mann stand tatsächlich auf und konnte laufen. Na da war aber Freude in der Hütte, kann ich euch sagen. Und das nur, weil die vier Freunde sich nicht lange damit aufhielten blöde Sprüche zu klopfen, sondern alles Unmögliche möglich machten, um ihren Freund zu Jesus zu bringen.

Wer solche Freunde hat, der braucht sich in keinen Schwierigkeiten zu fürchten, hab ich mir da gedacht.

Also Sachen gibt’s, die gibt’s ja überhaupt nicht. Wenn ich das irgendeinem erzähle, das glaubt mir keiner. Dass sich da eine den ganzen Tag abrackert und arbeitet und schafft und die andere macht überhaupt nix und sitzt nur da so rum, das ist schon der Hammer. Aber dass diejenige, die nix macht auch noch gelobt wird, das ist wohl der Oberhammer. Aber am besten erzähle ich euch die Geschichte mal von Anfang an.

Ich war mal wieder auf einem meiner Rundflüge in Bethanien. Das ist ein ganz kleines Nest in der Nähe von Jerusalem. Und wie ich so da über Bethanien fliege, sehe ich auf einmal, dass Jesus mit seinen Kumpels unterwegs war. Der wollte nämlich seinen Freund Lazarus besuchen und die beiden Schwestern Maria und Marta. Da war was los in dem Haus, kann ich euch sagen. Über den Besuch haben sich alle gefreut, wie die Schneekönige.

Doch jetzt war jede Menge zu tun: Es mussten Getränke auf den Tisch gestellt werden, das Fleisch musste zubereitet werden für das leckere Mittagessen, Gemüse musste geputzt werden, und natürlich musste auch noch Brot gebacken werden. Ganz zu schweigen von dem leckeren Nachtisch. Das war ganz schön viel Arbeit.

Marta machte sich sofort ans Werk, während alle anderen es sich im Wohnzimmer bequem machten und Jesus zuhörten. Jesus erzählte den Menschen vom Himmel, und das war sau interessant, kann ich euch sagen. Maria wurde immer neugieriger, sie setzte sich auch mit ins Wohnzimmer und hörte zu, was Jesus zu erzählen hatte.

Irgendwann merke Marta, dass Maria ihr überhaupt nicht mehr in der Küche half. Also ging sie ins Wohnzimmer und stellte fest, dass Maria da saß und Jesus zuhörte. Das fand die natürlich total blöd. Sie sagte zu Jesus, ob das in Ordnung wäre, dass sie am Arbeiten wäre und Maria überhaupt nix tun würde. Sie hätten ja schließlich Hunger, also Jesus und seine Freunde, und das Essen machte sich ja schließlich nicht von alleine. Und er, also Jesus, solle der Maria doch mal sagen, dass sie mit anpacken sollte, dann würde das alles schneller gehen. Doch Jesus schaute Marta nur an und sagte, dass Marta das echt toll macht und dass das auch gut und wertvoll ist. Aber Maria hätte im Moment das Wichtigere gemacht.

He, was war denn wichtiger als leckeres Essen zu kochen? Doch wie ich da noch so ein wenig drüber nachgedacht habe, hab´ ich´s dann kapiert: Es ist wohl wichtiger, erst Mal auf Jesus zu hören, anstatt sich hektisch in die Arbeit zu stürzen. Denn bei Jesus gibt’s, glaube ich, jede Menge guter Tipps, wie das Leben wohl am besten gelingt. Und wenn man das so sieht, hat die Maria echt das Richtige gemacht. Wenn das doch mir auch mal so gelingen würde, auf Jesus zu hören, meine ich.

Gott spricht zu uns auf ganz unterschiedliche Weise. Mal durch Bibelworte oder im Gebet, mal durch Menschen oder die Wunder der Natur, mal in der Forschung, durch die Kunst oder: in Träumen. Träume können dabei ganz unterschiedlich aussehen. In der Bibel spricht Gott im Schlaf oder über Bildern und Visionen.

In dieser Themenreihe haben wir uns mit “Traum-Geschichten” beschäftigt. Im Traum hat König Salomo einen Wunsch bei Gott frei, bekommt Josef klare Ansagen, werden die drei Weisen gewarnt. Martin Luther King träumt von einer besseren Welt. I have a dream…

Mit den Kindern gehen wir diesen und eigenen Träumen nach. Außerdem gibt es eine anschauliche Andacht zur Jahreslosung aus Joh. 6,37: “Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.” Und wie immer findet ihr hier weitere Ideen zur Gestaltung eurer Gruppenstunden für die letzten drei Monate des Jahres. Eine Geschenkidee für Eltern zu Weihnachten ist auch dabei.

Viel Spaß beim Stöbern, Entdecken und Umsetzen und eine gesegnete Herbst- und Adventszeit,

euer Redaktionsteam Jungscharleiter online

Eine Gute-Nacht-Geschichte

In einem dichten Nadelwald, gleich neben dem großen Schwanenfluss, über den alle Schwäne der Welt nach Schwanenhausen schwimmen, lebte vor langer Zeit eine kleine Fuchsfamilie in ihrem unterirdischen Bau. Vater Fuchs hatte ihn in wochenlanger Nachtarbeit eigenpfotig in den feuchten Waldboden gegraben, gleich nachdem er Mutter Fuchs geheiratet hatte.

Einige Wochen nach der Hochzeit hatte die Füchsin zwei Mädchen und einen Jungen auf die Welt gebracht. Seitdem war einiges los im Hause Fuchs…. Die Eltern kümmerten sich liebevoll um den Nachwuchs, der sich prächtig entwickelte. Schon bald tollten die jungen Füchse übermütig im Freien herum, balgten miteinander und versuchten, sich gegenseitig in den Schweif zu zwicken. Während Vater Fuchs sich im Schutz der nächtlichen Dunkelheit auf die Suche nach etwas Essbarem für die hungrigen Mäuler machte, versuchte die Mutter, ihre wilden Sprösslinge im Auge zu behalten. Wenn diese sich endlich ausgetobt hatten, suchten sie sich einen gemütlichen Platz in der Nähe des Baus und dösten, während die aufgehende Morgensonne ihr Fell erwärmte.

Da Füchse vor allem in der Dämmerung und in der Nacht aktiv sind, verbrachte die ganze Familie einen Großteil des Tages mit Schlafen. Dabei musste die Füchsin ihre Jungen immer wieder daran erinnern, sich gut zu verstecken. Sie warnte sie vor Wölfen, großen Greifvögeln und vor allem vor einer seltsamen Tierart, die sich in aufrechtem Gang fortbewegte und Ähnlichkeit mit den Affen hatte.

Manchmal, wenn das Wetter sehr ungemütlich war, traf sich die ganze Fuchsfamilie in ihrer Wohnhöhle und kuschelte sich eng aneinander. Während draußen der Regel prasselte oder der Donner grollte erzählte der Vater seinen Kindern gerne etwas von dem Schöpfer, der alle Tiere gemacht hat. Der Fuchsjunge – nennen wir ihn Toni – wollte immer wieder die Geschichte von dem Esel und dem Rind hören, die dabei waren, als der Sohn dieses Tierschöpfers in einem speziellen Bau geboren und dann in eine Futterkrippe gelegt wurde. Dabei stellte er sich vor, dass er selbst in der warmen Höhle stehen und an dem auf Heu und Stroh liegenden Schöpferkind schnuppern würde. Toni wusste, dass der Schöpfer alle seine Tiere liebhat, egal wie sie aussehen oder was sie machen.

Nach einigen Monaten unbeschwerter Kindheit waren Toni und seine Geschwister alt genug, um ihr Elternhaus zu verlassen und auf eigenen Beinen zu stehen. Toni war kein Freund von langen Abschieden. Er sagte seinen Eltern und den beiden Schwestern Lebewohl und verschwand dann zwischen den Tannen, ohne sich noch einmal umzusehen.

In den nächsten Nächten streifte er auf der Suche nach einem geeigneten Unterschlupf durch den Wald. Tagsüber schlief er unter den tiefhängenden Zweigen eines Nadelbaumes oder zwischen dichtem Gestrüpp. Wenn sich die Sonne hinter dem Wald niedersenkte und der Dunkelheit Patz machte, schüttelte er sich die Müdigkeit aus dem Fell und machte sich daran, den Wald zu erforschen.

Eines nachts hörte er bei einer seiner Erkundungstouren ein lautes Schmatzen. Er folgte dem Geräusch und entdeckte schließlich einen Dachs, der gerade auf einer kleinen Lichtung hockte und genüsslich einige rote Beeren verspeiste. Er war so in seine Mahlzeit vertieft, dass er Toni erst bemerkte, als dieser direkt neben ihm stand. Vor Schreck riss er sein Maul weit auf, so dass eine ganze Ladung angeknabberter Beeren herausfiel und über den Boden kullerte, auf dem der rote Saft lustige Spuren hinterließ. Das sah so komisch aus, dass Toni laut losprusten musste. Auch der Dachs, der zunächst wie erstarrt wirkte, begann kurz darauf zu lachen. Nachdem sich beide wieder beruhigt hatten, half Toni dem Dachs, die verstreuten Beeren einzusammeln. Zum Dank durfte er die Hälfte der süßen Früchte behalten. Als er sie dankbar verschlang, merkte er, wie ausgehungert er war. In den letzten Tagen hatte er kaum etwas gefressen. Deshalb sagte er dem freundlichen Gefährten bald wieder Lebewohl und machte sich auf den Weg zum Fluss. Vielleicht gab es an dessen dichtbewachsenen und feuchten Ufer etwas, mit dem er seinen leeren Bauch füllen konnte.

Mit knurrendem Magen und müde vom langen Umherstreifen wanderte Toni bis zum Waldrand. Er bestaunte den Mond, der hell am wolkenlosen Himmel stand und sich im Wasser des Schwanenflusses spiegelte. Plötzlich nahm er im hohen Gras des Flussufers eine Bewegung wahr. Er pirschte sich näher heran, hielt dann inne und erkannte zwei lange Hasenohren, die zwischen den Grashalmen hindurchlugten. Ein Feldhase! Toni war nun hellwach. Wenn er diesen Leckerbissen schnappen würde und sein zartes Fleisch verzehren könnte, wäre sein Hunger gestillt! Auf leisen Pfoten schlich er geduckt weiter, bis er nur noch einen Sprung weit von seiner Beute entfernt war. Gerade als er sich auf den Hasen stürzen wollte, machte dieser einen Satz nach vorne, sprang aus dem Gras und flitzte in Windeseile auf den Wald zu. Nach einer Schrecksekunde nahm Toni die Verfolgung auf und jagte dem flinken Hasen, den inzwischen die Dunkelheit der Tannen verschluckt hatte, hinterher.

Zunächst folgte er nur dem Geräusch der raschelnden Zweige, die sich dem flüchtenden Häschen in den Weg stellten. Kurz darauf hatten sich seine Augen wieder an die Schwärze des nächtlichen Waldes gewöhnt und er sah ihn vor sich durch ein Brennnesselfeld springen. Obwohl sich Toni die Beine an den spitzen Härchen der Pflanzen verbrannte, lief er ohne Pause weiter. Er musste diesen Hasen einfach kriegen! Sie befanden sich jetzt in der Nähe der Lichtung, in der er vorhin dem freundlichen Dachs begegnet war. Da zerriss auf einmal ein durchdringend hoher Schrei die Stille der Nacht. Toni sah, wie sich der Hase einmal in der Luft überschlug und dann in einem Dornbusch landete. Anscheinend war er über einen umgefallenen Baumstamm gestolpert, der in der Dunkelheit kaum zu sehen war. Das konnte Toni nur recht sein! Nach wenigen Schritten hatte er das junge Tier erreicht, dessen Fell sich unglücklich in den spitzen Dornen verfangen hatte. Nun hing es nach Luft japsend im Busch fest und starrte seinen Verfolger mit vor Angst weit aufgerissenen Augen an.

Toni, der sich bei der wilden Jagd völlig verausgabt hatte, konnte sich kaum mehr auf den Beinen halten. Sein Magen brummte wütend und verlangte nach Futter, aber ihm war der Appetit auf Hasenfleisch bei dem traurigen Anblick auf einen Schlag vergangen. „Tu mir bitte nichts!“, flehte der Hase mit zitternder Stimme. „Keine Sorge“, erwiderte Toni. „Ich habe es mir anders überlegt.“ Dann half er dem bedauerlichen Gesellen, sich aus dem Gestrüpp zu befreien. Als sie es gemeinsam geschafft hatten, blickte ihn der Hase unsicher an, nahm all seinen Mut zusammen und flüsterte: „Du kannst mich Langohr nennen. Als Dank dafür, dass du mich verschont und mir geholfen hast, möchte ich dir ein geheimes Versteck am Fluss zeigen. Dort befinden sich meine Fressvorräte. Ich würde dich gerne zum Abendfressen einladen.“ Das ließ sich der ausgehungerte Toni nicht zweimal sagen.

Langohr führte ihn zu einer Tanne am Flussufer, bog die untersten Zweige auseinander und zeigte ihm stolz die breite Mulde, die er in den Boden gegraben hatte. Darin lagen knusprige Möhren, angefaulte Äpfel und saftige Blattriebe. Auf einen einladenden Wink des Hasen hin machte sich Toni über die Leckereien her und fraß sich so voll, dass sein Bäuchlein richtig spannte. In den nächsten Stunden unterhielten sich die beiden jungen Tiere angeregt über das Leben im Wald und auf dem Feld, ihre Erlebnisse mit anderen Tieren und über ihre Zukunftsträume. Dabei hatten beide den Eindruck, als würden sie sich schon ewig kennen. Erst im Morgengrauen verabschiedete sich Toni von seinem neuen Freund, um sich auf die Suche nach einem sicheren Schlafplatz zu machen. Bevor er aufbrach, hatten sie noch vereinbart, sich bei der Abenddämmerung am Waldrand wiederzutreffen.

In den folgenden Wochen verbrachten die beiden Freunde viel Zeit miteinander. Sie suchten gemeinsam nach Nahrung, rannten um die Wette und bauten aus Ästen und Zweigen ein sicheres Versteck für Toni. In warmen Nächten badeten sie im Fluss und wenn es viel geregnet hatte, rutschten sie vergnügt den kleinen Abhang am Flussufer auf dem Bauch herunter. Bei ungemütlichem Wetter verkrochen sie sich meistens unter den schützenden Zweigen eines Baumes und kuschelten sich aneinander. Dann erzählte Toni dem Hasen von dem, der alle Tiere gemacht hat.

Eines Abends drehten sie gemeinsam ihre Waldrunde und überlegten, was sie unternehmen wollten. Plötzlich blieb Langohr stehen, richtete seine Löffel auf und lauschte angestrengt in die Nacht. „Ich kann das Bellen von Hunden hören!“, flüsterte er ängstlich. „Und wenn die wilden Hunde im Wald unterwegs sind, kommen meistens auch die affenähnlichen Tiere mit langen Ästen, die laut knallen und kleine Steine auf uns spucken!“ Nun war auch Toni etwas mulmig zumute. Deutlich konnte er jetzt das Hundegebell hören, das immer näherkam.

Die beiden Freunde beschlossen, sich außerhalb des Waldes in Sicherheit zu bringen. Mit großen Sprüngen machten sie sich auf den Weg in Richtung Fluss. Doch auf einmal drang auch aus dieser Richtung das heißere, aufgeregte Bellen. „Falls wir uns verlieren, treffen wir uns irgendwann in deiner Mulde“, krächzte Toni. Im nächsten Moment sah er aus den Augenwinkeln, wie zwei dunkle Schatten aus dem Gebüsch sprangen und direkt auf sie zustürzten. Die Hunde waren da! Er stob so schnell ihn seine Beine trugen davon und schlug sich durchs Unterholz. Hinter sich hörte er den hechelnden Atem der Jagdhunde. Sie hatten die Verfolgung aufgenommen! Er rannte weiter, immer weiter, änderte irgendwann die Richtung, kämpfte sich durch mehrere Büsche, sprang über einen Graben, erreichte den Waldrand, kam dort irgendwie ins Stolpern und rollte den Abhang zum Fluss hinunter. Mit einem lauten Platschen landete er im Wasser, tauchte unter und schwamm mit letzter Kraft ans andere Ufer.

Er kroch aus dem Fluss und legte sich erschöpft ins hohe Gras. Sein Atem ging schnell und sein Herz klopfte ihm bis zum Hals. Er blickte um sich und lauschte in die Dunkelheit. Die Hunde schienen die Verfolgung aufgegeben zu haben – er konnte sie weder hören noch riechen oder sehen.

Als er sich wieder einigermaßen erholt hatte, rappelte er sich auf und schwamm auf die gegenüberliegende Seite. Vorsichtig schlich er zu Langohrs Versteck. Keine Spur von seinem Freund! Toni kauerte sich in die Mulde und spähte sorgenvoll durch die Zweige. Hoffentlich hatten sie den Hasen nicht erwischt! Da – ein ohrenbetäubender Knall! Toni fuhr vor Schreck zusammen. Und wieder ertönte das Knallen. Es kam aus dem Wald! Waren das die Geräusche der gefährlichen Steine aus den Ästen der aufrechten Gestalten? Toni zitterte vor Angst. Er dachte an den Schöpfer der Tiere und bat ihn verzweifelt, auf seinen kleinen Freund aufzupassen.

Dann war es still – unheimlich still. Nur das aufgeregte Rufen eines Käuzchens drang durch die Nacht. Toni wollte noch ein bisschen warten und sich dann auf die Suche nach dem Hasen machen. Er war jedoch so müde, dass er nach einer Weile die Augen nicht mehr offenhalten konnte und in einen unruhigen Schlaf fiel. Er träumte davon, dass er von einem Hund geschnappt wird, der seine feuchte Nase an sein Gesicht drückt, bevor er sein Maul mit den spitzen Zähnen aufreißt. In diesem Augenblick wachte er schweißgebadet auf. Er blinzelte in die Dunkelheit und stellte voller Entsetzten fest, dass es kein Traum war: Eine feuchte Nase stupste ihn an! Als er gerade aufschreien wollte, erkannte er das Gesicht und die langen Ohren, die zu der Nase gehörten. Es war sein Freund Langohr! Überglücklich lagen sie sich in den Armen. Nachdem er Toni versichert hatte, dass er unverletzt war, erzählte der Hase, wie er den Hunden und den lauten Steinchen entkommen war. Es war eine spannende Geschichte, der Toni mit großen Augen und spitzen Ohren lauschte.

Dann bedankten sie sich gemeinsam bei dem Schöpfer der Tiere, dass sie das Abenteuer unversehrt überstanden hatten. Bevor sie einschliefen, gaben sie sich gegenseitig noch ein Versprechen: Sie würden immer Freunde bleiben und viel Zeit miteinander verbringen. Wenn sie an einmal nichts miteinander unternehmen konnten, wollten sie sich zumindest vor dem Schlafengehen kurz treffen, um sich eine gute Nacht zu wünschen. Seit diesem Tag treffen sich Fuchs und Hase immer in der Dämmerung am Waldrand, um sich gute Nacht zu sagen.