Das Themenpaket “Mission Schöpfung” bildet das nachhaltige Kondenz der gleichnamigen Tagung der CVJM-Hochschule, der VRK-Akademie und der SCM-Verlagsgruppe vom 24.-25. Oktober 2025 in Köln. Gestaltet und aufbereitet wurden die Inhalte von verschiedenen Studierenden der CVJM-Hochschule. Mit dabei sind ganz konkrete Andachts-, Gruppenstunden- und Gebets-Formate, sowie Hintergrundgedanken für die Schulung von Mitarbeitenden oder die eigene Weiterbildung. Viel Freude beim Stöbern und in die Praxis umsetzen!

Warum braucht es christliche Naturspiritualität? Was ist das überhaupt? Der hier enthaltene Vortrag, die schriftliche Zusammenfassung und die Reflexionsfragen sollen helfen sich als Mitarbeitende weiter zu schulen, die eigene Haltung in Bezug auf Nachhaltigkeit und Jugendarbeit zu reflektieren und dadurch die eigene Sprachfähigkeit im Dialog mit Jugendlichen und Jungen Erwachsenen auszubauen.

- Ist die Haltung das Grundlegendste – noch vor der Bearbeitung politischer Systeme?

- Wie ist das Verhältnis der Betonung von Schöpfung und Gott zu verstehen?

- Was wird unter Natur überhaupt verstanden?

- Wie kann man das Segnen, wie Franziskus es betont, in der christlichen Jugendarbeit einfließen lassen, sodass es Jugendliche auch anspricht?

- Geht solidarische Schöpfungsgemeinschaft über Menschen hinaus?

- In welchem “Abschnitt” finde ich mich gerade wieder: Erlebe ich Natur eher als stille Oase, als Spiegel meiner Selbst, als Ort der Gottesbegegnung oder als Raum für Abenteuer?

- Wie möchte ich künftig die Haltung einüben, Natur als Schöpfung zu begreifen, was verändert sich dadurch in meinem Handeln?

- Was bedeutet für mich persönlich “Schöpfung” im Glauben? Wie verknüpfe ich mein Schöpfungsbewusstsein mit meiner Gottesbeziehung?

Die Ausarbeitung der Reflexionsfragen erfolgte von Studierenden der CVJM-Hochschule. Grundlegend war der Vortrag von Prof. Dr. Detlef Lienau bei einer Tagung zu “Mission Schöpfung” der VRK-Akademie, der CVJM-Hochschule und der SCM Verlagsgruppe.

Vieles in der Welt und im persönlichen Leben macht ratlos und braucht die Unterstützung guter Berater. Das gilt für Erwachsene genauso, wie für junge Menschen in ihren zahlreichen Entscheidungsprozessen. Wo gibt es Orientierung? Wer oder was ist noch vertrauenswürdig?

Die neue KON-Einheit »Rat-Los!« bietet vielfältige Anregungen, der Ratlosigkeit entgegenzutreten: in Themenartikeln, Bibelarbeiten und Stundenentwürfen gibt es »weise Ratschläge« und ist »guter Rat nicht teuer« . Eine umfangreiche Ideensammlung, die spielerische, biblische und thematisch ausgearbeitete Konzepte für die Arbeit mit Gruppen bietet und in interaktiven Themenartikeln auch Mitarbeitenden persönlich Hilfestellung für Seelsorge- und Beratungsangebote gibt.

Vielleicht hast du das schon erlebt: nach der Gruppenstunde bleibt ein Mädchen zurück, schaut dich ernst an und erzählt dir etwas, das sie beschäftigt. Manchmal ist es nur ein kurzer Satz, manchmal ein ganzes Durcheinander von Gedanken und Gefühlen. In dir taucht sofort die Frage auf: »Was mache ich jetzt mit dieser Info?« Oder du weißt schon vorher: das nächste Gespräch mit einer Teilnehmerin wird nicht einfach. Es wird Tränen geben, vielleicht auch Vorwürfe oder Schweigen. Und du spürst deine eigene Unsicherheit: »Was sage ich bloß als Nächstes?« Genau in solchen Momenten bewegen wir uns im Feld der Seelsorge.

Seelsorge gehört ganz selbstverständlich zur christlichen Jugendarbeit. Sie ist keine Spezialdisziplin für Profis mit langen Ausbildungen, sondern kommt ungefragt auf uns zu, wenn wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten.

Überlege doch mal, wer waren für dich Vertrauenspersonen außerhalb deiner Familie und Schule?

Bei unserer ehrenamtlichen Arbeit begleiten wir Kinder und Jugendliche im Glauben aber auch in ihrem ganz normalen Alltagsleben. Seelsorge heißt, Mädchen ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören, mit ihnen zu beten und sie zwei Dinge spüren zu lassen: Gott ist da, mitten in ihren Sorgen, Ängsten und Fragen. Und: Ich höre dir zu und nehme das ernst, was du sagst.

Was macht Seelsorge eigentlich aus?

Wenn wir ein vertrauliches Gespräch führen und jemand dabei auf Unterstützung von einer anderen Person hofft, kann man das Seelsorge nennen. Wir fragen gemeinsam: Was ist los? Wie geht es dir? Wie lange geht es dir schon so?

Wir fragen aber auch: Wo ist Gott in dieser Situation? Was gibt mir Hoffnung, wenn ich keine Lösung sehe? Wie kann ich spüren, dass ich geliebt bin – so wie ich bin? Seelsorge setzt nicht nur beim Problem an, sondern bringt die geistliche Dimension ins Spiel. Wer Gott ist und was sein Wesen ausmacht. Wie man diese Zusagen für den herausfordernden Alltag nutzen kann.

In der Bibel stehen dazu auch einige gute Verse. Beispielsweise schreibt Paulus: »Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen« (Galater 6,2). Genau das geschieht in der Seelsorge: Wir tragen ein Stück der Last mit – ohne sie den Jugendlichen vollständig abzunehmen. Oder Jakobus erinnert: »Seid schnell zum Hören, langsam zum Reden« (Jakobus 1,19). Zuhören ist vielleicht die wichtigste Grundlage in der Seelsorge. Es geht um echtes, aufmerksames Zuhören. Du musst nicht denken, dass du jetzt sofort das Problem von jemand anderem lösen musst oder gute Ratschläge parat haben sollst. Erstmal geht es darum, jemandem Trost zu geben und Mitgefühl zu zeigen. Vielleicht möchte jemand einfach mal erzählen und dabei auch Gefühlen oder Tränen Raum geben, ohne sich zu schämen.

Zwei einfache erste Übungen dafür können dir vielleicht am Anfang die Angst nehmen, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst:

1. Spiegeln

Ein Tool, das dir sofort hilft, ist das Spiegeln des Gehörten – wie ein »Echo«. Wenn ein Mädchen dir etwas erzählt, wiederholst du in eigenen Worten kurz das, was du verstanden hast, mit eigenen Worten.

- Mädchen: »Alle in meiner Klasse ignorieren mich, ich bin ihnen egal.«

- Du: »Du hast das Gefühl, dass dich deine Mitschüler gar nicht wahrnehmen und du ganz allein bist?«

Dieses kleine »Echo« hat eine große Wirkung:

- Das Mädchen merkt, dass du wirklich zuhörst.

- Sie kann klarstellen, wenn du etwas falsch verstanden hast.

- Dein Gegenüber hört, wie ihre Worte aufgenommen und verstanden werden – sie lernt sich auszudrücken oder die Worte ggf. zu korrigieren.

Das ist die Grundlage der Seelsorge: präsent sein, zuhören, spiegeln – ohne vorschnelle Ratschläge.

2. Die „Drei Fragezeichen“-Übung

Als Gesprächsübung kannst du dir drei einfache Fragen merken, die dir helfen, tiefer ins Gespräch zu kommen – auch wenn dir selbst gerade nichts einfällt. Frage dein Gegenüber:

- »Wie fühlst du dich dabei?«

– Damit lenkst du das Gespräch von den Fakten auf die Gefühle. - »Was ist dir daran am wichtigsten?«

– So erfährst du, was das Mädchen wirklich bewegt. - »Was würde dir jetzt gut tun?«

– Damit öffnest du die Tür zu konkreten nächsten Schritten.

Beispiel: Ein Mädchen erzählt, dass sie ständig Streit mit ihrer Mutter hat.

- Du fragst: »Wie fühlst du dich dabei?« – Sie antwortet: »Wütend und gleichzeitig traurig.«

- Du fragst: »Was ist dir daran am wichtigsten?« – Sie sagt: »Dass meine Mutter mich nicht mehr anschreit.«

- Du fragst: »Was würde dir jetzt gut tun?«– Das könnte vieles sein – beispielsweise: »Vielleicht, wenn ich einmal ehrlich mit ihr rede.« Oder »Ich möchte erst mal ein paar Gedanken mit jemandem sortieren, bevor ich wieder mit ihr über das Thema spreche.«

Diese drei Fragen helfen dir, im Gespräch eine klare Struktur zu haben. Sie zeigen: Du bist interessiert, du hörst zu, und du begleitest das Mädchen dabei, eigene Antworten zu finden.

Mit wem könntest du so ein Gespräch vielleicht mal als Rollenspiel üben?

Verantwortung abgeben

Es ist immer am besten, wenn ein Mädchen selbst Antworten und Lösungen findet. Das stärkt ihr Selbstvertrauen und hilft ihr, in schwierigen Situationen zu wachsen. Gleichzeitig schützt es auch dich davor, zu viel Verantwortung zu übernehmen. Denn du möchtest ja nicht die Rolle einer Ersatz-Mama oder Dauer-Problemlöserin übernehmen, die für jedes Detail im Leben zuständig ist. Denk dran: Deine Aufgabe ist nicht, fertige Lösungen zu liefern, sondern eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, in dem die Mädchen ihre eigenen Schritte entdecken – im Vertrauen darauf, dass Gott sie führt und sie nicht alleine ist.

Sobald du dich unwohl fühlst mit dem, was ihr besprecht, gilt: Sorge gut für dich selbst. Du musst kein Gespräch »aushalten«, das dir zu viel wird. Es ist völlig in Ordnung, ein Gespräch zu unterbrechen, zum Beispiel mit Worten wie: «Das ist gerade ganz schön viel für mich. Lass uns mal kurz eine Pause machen.« Oder du holst dir Unterstützung dazu, wenn du spürst: »Das ist mir zu heiß, da sollten wir zusätzlich noch mit [Name einer Leiterin] reden. Wäre es ok, wenn wir zu dritt weitersprechen oder du mit ihr weitersprichst, denn ich denke, sie kann dir besser helfen«.Das schützt dich – und es schützt auch das Mädchen. Wir alle müssen lernen mit eigenen Grenzen umzugehen. Du kannst auch darin ein Vorbild für andere sein.

Manchmal wirst du von einem Mädchen ausgesucht. Sie kommt bewusst zu dir – und nicht zu jemand anderem. Vielleicht, weil sie dir vertraut. Vielleicht, weil sie dich sympathisch findet oder weil sie spürt, dass du zuhörst, ohne gleich zu urteilen. Das ist ein Geschenk – und zugleich eine Verantwortung. Manchmal will sie sogar »nur mit dir« reden. Das ist natürlich eine Ehre, aber es kann auch schnell zur Überforderung werden. Dann darfst du ehrlich sein und ihr Mut machen: »Wenn du es einmal geschafft hast, dich mir zu öffnen, dann kannst du das auch bei anderen. Und manche von ihnen können dir vielleicht sogar noch besser helfen«.

Bleib dir bewusst: Am Ende bist nicht du allein gefragt, sondern Gott wirkt durch dich. Du kannst sogar während des Zuhörens still beten und Gott bitten, dir Weisheit und Mut zu schenken. Denn Seelsorge bedeutet nicht nur Trost spenden – manchmal braucht es auch eine liebevolle Konfrontation, die zur Veränderung ermutigt.

Beispiel: Ein Mädchen erzählt dir, dass sie regelmäßig mit jemanden in der Klasse Stress hat. Sie erzählt dir ein paar Dialoge. Dabei teilt auch sie scharfe Worte aus. Sie findet das »aber nur fair«. Hier darfst du auch mal behutsam eine Rückmeldung geben: »Das war ganz schön bissig. Achte darauf, dass auch deine Worte verletzen können«. Solch ein Hinweis ist unbequem, aber er zeigt dem Mädchen, dass du versuchst beide Sichtweisen im Blick zu behalten.

Die eigenen Grenzen kennen und Gott wirken lassen

Seelsorge ist nicht immer nur Zuhören, manchmal ist es ein Begleiten hin zum nächsten Schritt – im Vertrauen darauf, dass Gottes Geist Veränderung wirkt und Mut macht.

In diesen Prozessen passieren auch Fehler. Manchmal schätzt du eine Situation zu krass ein und machst sie größer, als sie ist. Ein anderes Mal verharmlost du etwas, das eigentlich ernst genommen werden müsste. Oder du mischst dich zu sehr ein und reißt dem Mädchen die Lösungsbausteine aus der Hand, um sie selbst zusammenzusetzen – weil es einfacher oder spannender scheint, bei anderen Ordnung zu schaffen, als im eigenen Leben vorwärtszukommen.

Das gehört dazu. Fehler sind kein Zeichen von Versagen, sondern ein Hinweis, dass wir Lernende bleiben. Wichtig ist, diese Momente zu reflektieren – im Gebet, im Austausch mit anderen Leiterinnen oder in der eigenen Seelsorge. Denn Gott gebraucht auch unsere Unvollkommenheit. Er ist größer als unsere Unsicherheiten und kann durch unsere Schwächen wirken. Was dich ermutigen kann ist dieser Vers:

»Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.« (2. Korinther 12,9)

Trotz allem ist es wichtig, die eigenen Grenzen zu kennen. Manche Situationen brauchen professionelle Hilfe – etwa, wenn es um Gewalt, Missbrauch oder ernsthafte psychische Erkrankungen geht. Dann ist es ein Zeichen von Verantwortung, solche Anliegen nicht allein besprechen zu wollen – selbst wenn das Mädchen dir sagt, dass sie mit niemand anderem darüber reden möchte.

Du darfst und kannst solche Themen nicht bearbeiten. Deine Aufgabe ist es nicht, Lösungen für solche Themen zu entwickeln. Höre zu (sofern es dir möglich ist), aber versuche das Gespräch immer wieder behutsam darauf zu lenken, was passieren müsste, damit sich dein Gegenüber einer Leiterin, den Eltern oder einer Beratungsstelle öffnen kann. Versuche, Hilfe zu vermitteln – das ist in solchen Fällen der wichtigste und wertvollste Beitrag, den du leisten kannst.

Kennst du Beratungsangebote in deiner Umgebung? Gibt es in eurem CVJM oder deiner Gemeinde ein „Schutzkonzept“?

Für dich als Mitarbeiterin heißt das: Sei präsent, höre zu, bete mit den Mädchen, sprich ihnen Gottes Zuspruch zu – und nimm dich selbst nicht zu wichtig. Gott wirkt oft gerade durch deine Begrenztheit, durch einfache Worte, durch die Stille, die du aushältst.

Und vergiss nicht dich selbst. Auch Seelsorgerinnen brauchen Seelsorge. Wenn du öfters solche Gespräche führst, dann suche dir auch Menschen, mit denen du reden kannst.

Wer könnte das für dich sein?

Bete regelmäßig für deine Teilnehmerinnen, aber auch für dich. Paulus schreibt: »Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit« (2. Timotheus 1,7). Genau das ist die Haltung, die wir in der Mädchenarbeit brauchen: Kraft, um schwierige Gespräche zu führen. Liebe, um Mädchen so anzunehmen, wie sie sind. Und Besonnenheit, um eigene Grenzen zu erkennen.

Am Ende ist Seelsorge ein toller Weg um Mädchen spüren zu lassen: Du bist wertvoll. Du bist von Gott geliebt. Und du bist nicht allein. Danke!! Dass du in andere investierst und die Sorgen von anderen ernst nimmst! Wenn dich das Thema mehr interessiert mach doch mal eine Schulung zu dem Thema!

Es ist so eine Sache mit dem »Rat«

»Guter Rat ist teuer!« – »Ratschläge sind auch Schläge!« Diese Sätze gehören schon fast zu den Klassikern, wenn es ums Rat geben und bekommen geht. Wie geht’s dir mit diesen Worten?

Ein bisschen Wahrheit steckt in beiden. Wenn man nicht mehr weiterweiß und einiges richtig im Argen liegt, kann es teuer werden – weil man sich vielleicht von Expertinnen beraten lassen möchte … und die arbeiten nicht umsonst.

Rat»schläge« können weh tun, gerade, wenn sie von jemandem kommen, die dich nicht kennt, sich womöglich aber als Fachfrau für dich sieht oder ihre Erfahrungen raushängen lässt.

Wie kann es im Team unter Mitarbeiterinnen und im Miteinander einer Gemeinschaft gelingen, dass in wunderbarer Weise Rat gegeben oder angenommen werden kann? Grundsätzlich gilt für mich: miteinander als Team oder mit mehreren Teams zusammen zu arbeiten und gute Jugendarbeit zu machen, ist ein Ort für alle, voneinander und miteinander zu lernen, sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam zu wachsen. Dabei passiert manchmal automatisch, dass man sich schon gut kennt.

Damit ihr euch noch besser kennenlernen und einschätzen könnt, probiert einfach folgende Spielidee:

Positive Eigenschaften zuordnen

Ein Spiel zu Fremd- und Selbsteinschätzung

So geht’s:

Sammelt positive Eigenschaftsworte und schreibt sie auf Karten. Legt den Kartenstapel verdeckt in die Mitte des Tisches.

Gebt pro ca. vier Personen einen Würfel in die Runde – in gleichmäßigem Abstand. Es wird nun mit allen Würfeln gleichzeitig und in der gleichen Richtung gewürfelt. Legt vorher die Richtung fest. Wer eine sechs würfelt, zieht eine Karte aus der Mitte, liest das Wort nur für sich (nicht laut) und legt es verdeckt vor jemandem ab, von dem sie denkt, dass es auf die Person zutrifft. Die zugeordneten Karten bleiben verdeckt liegen, bis der Stapel leer ist.

Die Zuordnung muss schnell erfolgen – am besten, bevor der nächste Wurf gemacht ist. Die Würfel dürfen sich nicht überholen, wer zu lange zögert, behält die Karte bei sich (verdeckt).

Dann nimmt sich jede ihre Karten, die sie bekommen hat, liest sie durch und sortiert sie pyramidenartig. Unten (also direkt vor sich) legt sie die Begriffe, von denen sie selbst denkt, dass sie auf sie zutreffen, gleichwertig nebeneinander. Darüber dann die nächsten und so weiter. So wird nach und nach ein Ranking, so dass ganz oben das liegt, was in der Selbstwahrnehmung am wenigsten zutrifft.

Dann stellt jede vor – was und warum sie so geordnet hat, welche Gedanken sie dazu hatte, wo Verwunderung, Freude o.ä. war und auch, welche Karte nicht zugeordnet werden konnte oder welche sie behalten musste, weil sie auf die Schnelle nicht wusste, wem sie diese zuordnen sollte.

Hinweise:

- Bei einer kleinen Gruppe (z. B. 6 Leute) benutzt einfach nicht alle Karten.

- Achte drauf, dass jede eine Karte bekommt. Ordne also die Karten, die du gezogen hast, aufmerksam zu und bleibe trotzdem ehrlich dabei.

- Die Gruppe darf nicht zu groß sein, sonst wird das Spiel zu lang oder zäh.

Einige Beispiele für positive Eigenschaftsworte:

mutig, offen, nachdenklich, gesellig, unabhängig, engagiert, tiefsinnig, zurückhaltend, freundlich, intelligent, flexibel, humorvoll, authentisch, herzlich, respektvoll, motiviert, spontan, zielstrebig, interessiert, hilfsbereit, geduldig, sportlich, musikalisch, kritisch, kreativ, chaotisch, gründlich, fröhlich.

Was ist guter Rat?

»Guter Rat ist wie Schnee. Je sanfter er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer dringt er ein.« Simone Signoret

Guter Rat hat die Person im Blick. Ihre Eigenschaften, ihre Stärken und Fähigkeiten. Gute Ratgeberinnen ahnen etwas davon, was noch in der Person schlummern könnte. Sie sehen schon das, was in ihr schöpferisch zutage kommen könnte. Sie fördern und unterstützen. Das tun sie nicht aus heiterem Himmel, sondern weil es eine gute Verbindung oder Beziehung zwischen dir und ihr gibt.

Auf der anderen Seite ist es auch nicht immer einfach, Rat (ungefragt) zu bekommen und noch etwas schwieriger, diesen auch anzunehmen. Wer darf dir Rat geben? Muss der Rat dann auch umgesetzt werden? Lässt die Ratgeberin dir die Freiheit und auch die Würde, selbst zu entscheiden, was du mit ihrem Rat machst?

Manchmal ist man so im Tunnel, dass man den Weg oder die Lösung nicht sieht. Da kann Rat von jemand anderem unterstützend und gut sein. Ein Fingerzeig, der etwas entwirrt, eine Hilfestellung, die weiterhilft oder ein Hinweis, der etwas erhellt.

Von wem kannst du gut Rat annehmen und wer darf dir auf keinen Fall Rat geben? Überlegt das gerne jede für sich und dann tauscht euch aus. Was sind das für Personen, die euch Rat geben dürfen? In welcher Situation könnt ihr gut einen Rat hören und warum? Welche Art und Weise des Ratens lässt euch wütend werden und warum?

Feedback als Haltung mit Strahlkraft

Feedback ist anders als Rat, aber doch ähnlich. Einen Rat kann ich annehmen und umsetzen, manchmal wird auch genau das erwartet. Feedback hat die Person und ihre Entwicklung im Blick. Feedback bewertet nicht einfach in Gut oder Schlecht oder sieht nur auf das, was wir tun. Im Feedback geht es auch darum, wer und wie wir sind – um uns als Person und um unser Verhalten.

Erzählt euch gerne in der Teamrunde von euren positiven und negativen Erfahrungen mit Ratschlägen und Feedback. Da kommen vielleicht Verletzungen, Gefühle und wunde Punkte zutage. Es ist gut zu wissen, wie die andere das geworden ist, was sie ist. So lernt ihr euch noch besser kennen und v.a. auch, euch gegenseitig zu verstehen. Zusätzlich könnt ihr noch besser dazu beitragen, dass Feedback seine schöpferische und stärkende Kraft und Wärme entfalten kann.

Die Feedback-Sonne

Schaut euch das Foto (Feedback-Sonne) an. Feedback hat zwei Seiten: Geben und Nehmen. Auf jeder Seite findet ihr die jeweiligen Regeln. Wenn du Feedback gibst, finde erst heraus, ob es der richtige Zeitpunkt und die richtige Situation für Feedback ist. Du kannst es keiner aufzwingen und die andere sollte auch offen und bereit sein, etwas zu hören oder zu lernen. Rede von dir, also das, was du gesehen, beobachtet oder empfunden hast. Würdige, was die Andere gut gemacht hat, was gelungen ist und was wertvoll an ihr ist. Sei konkret und hilfreich, so dass es aufbauend ist und zugleich benannt wird, wo noch etwas möglich sein könnte, damit die Andere sich weiterentwickeln kann. Lass ihr dabei ihre Würde und Persönlichkeit. Erwarte nicht, dass sie sich ändert oder anpasst, denn das muss sie nicht. Sei behutsam, liebevoll und bleib trotzdem ehrlich.

Wenn du Feedback bekommst, hör gut und in Ruhe zu. Würdige vor allem, dass sich jemand Zeit nimmt und den Mut hat, dir Feedback zu schenken. Bleib lernbereit und offen. Verteidige oder rechtfertige dich nicht, aber vielleicht könnt ihr am Ende im Gespräch Gründe oder Ursachen besprechen und gemeinsam überlegen, wie es z.B. beim nächsten Mal anders gelöst, kommuniziert oder vorbereitet werden könnte. Du kannst nachfragen, damit du etwas besser verstehst und du darfst dich entscheiden, wie du mit dem Feedback umgehen möchtest. Auch hier ist die Strahlkraft der Feedback-Sonne wichtig: Du musst dich nicht ändern, kannst es aber – kannst es, wenn du willst und wenn es dir sinnvoll erscheint oder du einen anderen Weg ausprobieren willst. Denk immer dran: Es geht im besten Sinne ums Lernen und Weiterkommen.

Was können wir in der Bibel entdecken?

Zwei biblische Rat-Texte

Nehmt euch die Zeit, zusammen in diese Texte reinzulesen.

Dort ist die Rede vom kommenden Messias. Er bekommt dort u.a. den Titel »Wunder-Rat“« Wir beziehen diesen Vers auf Jesus Christus: das erfahrbare Wunder der Liebe Gottes zu uns. Bei Jesus, in seinem Reden und Tun, an seinem Leben, Sterben und Auferweckt-werden, können wir sehen, wie die Liebe Gottes auch uns gewinnt und uns voller Rat begleitet.

2. Mose 18, 13-27:

Dort wird erzählt, wie Mose von seinem Schwiegervater Jitro Besuch bekommt. Jitro beobachtet die Lage, sieht die Überlastung von Mose und hat einen guten Rat für ihn.

Zu guter Letzt

Ich wünsche euch, dass ihr euch gegenseitig wunderbare, schöpferische Ratgeberinnen seid.

Ich hoffe, dass es wunderbare Menschen gibt, die euch begleiten und im besten Sinne (be)raten. Seid und bleibt gesegnet!

Nikodemus.AI bietet vielfältige Möglichkeiten, das persönliche Bibelstudium und die Arbeit in Jugendgruppen zu bereichern. Nikodemus AI ist ein Chatbot, der auf Basis einer künstlichen Intelligenz (KI) arbeitet. Du findest ihn unter www.bibelserver.de und er kann nur mit Anmeldung genutzt werden.

Hier ein paar Vorschläge:

Persönliches Bibelstudium

- Hintergrundinformationen abrufen: Nutze Nikodemus.AI, um tiefere Einblicke in den historischen und kulturellen Kontext von Bibelstellen zu erhalten.

- Verständnisfragen klären: Stelle dem Chatbot Fragen zu schwierigen Passagen oder Begriffen, die du beim Lesen nicht verstehst.

- Reflexion anregen: Lass von Nikodemus.AI Rückfragen stellen, die zum Nachdenken über den gelesenen Text anregen.

- Dialog: Gib Nikodemus.AI eine Rolle (z.B. Petrus) und befrage sie. So kannst du Bibeltexte aus einer neuen Perspektive entdecken. Beachte, dass diesen Antworten Interpretationen der KI zugrunde liegen.

Einsatz in der Jugendgruppe

- Bibelquiz erstellen: Nutze den Chatbot, um interessante Fragen für ein Bibelquiz zu generieren und die Antworten zu überprüfen.

- Diskussionsanregungen: Lass Nikodemus.AI Impulsfragen zu einem bestimmten Bibeltext oder Thema formulieren, die als Grundlage für Gruppendiskussionen dienen können.

- Rollenspiele vorbereiten: Bitten um Hintergrundinformationen zu biblischen Personen oder Situationen, um authentische Anspiele zu gestalten.

- Themenerkundung: Nutze Nikodemus.AI, um verschiedene Aspekte eines Themas zu erforschen und eine breitere Sicht auf kontroverse Fragen zu erhalten.

Nikodemus.AI kann eine wertvolle Ergänzung für das Bibelstudium allein oder in der Gruppe sein. Sie kann aber nie den Austausch mit echten Menschen ersetzen. Ein Hinterfragen der Antworten und das Suchen nach eigenen Wissensquellen ist wichtig.

Die Delegiertenversammlung des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg hat am 16. Mai 2009 eine Selbstverpflichtung von Mitarbeitenden zur Prävention sexualisierter Gewalt verabschiedet. Am 8. Juni 2024 wurde diese von der Delegiertenversammlung überarbeitet und auf dieser Grundlage vom Vorstand des EJW am 3. Juli 2024 beschlossen.

Die Selbstverpflichtung ist verbindliche Handlungsmaxime für die Evangelische Jugendarbeit in Württemberg und ist als Verhaltenskodex in allen Bereichen umzusetzen.

Evangelische Jugendarbeit wird durch das Miteinander von Menschen und ihrer Beziehung zu Gott lebendig. Dieses Miteinander soll von gegenseitigem Vertrauen geprägt sein. Vertrauensvolle Beziehungen geben Mädchen und Jungen Sicherheit und stärken sie als selbstbestimmte Persönlichkeiten, um dadurch Gestalterinnen und Gestalter ihres Lebens sein zu können. Darum ist dieser verletzliche Raum persönlicher Vertrauensbeziehungen zwischen Mitarbeitenden und Teilnehmenden von Angeboten und im Miteinander von jungen Menschen besonders zu schützen. Die Menschenskinder-Selbstverpflichtung bildet den Rahmen für das Miteinander innerhalb der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit in Württemberg.

Eine Auslegung der Jahreslosung 2025

Auslegung

πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε (Novum Testamentum Graece)

Prüft alles und behaltet das Gute (Einheitsübersetzung)!

Prüft aber alles und das Gute behaltet (Luther 2017).

Omnia autem probate quod bonum est tenete (Biblia Sacra Vulgata).

Prüft aber alles, das Gute haltet fest (Elberfelder).

Prüft jedoch alles und behaltet das Gute (Hoffnung für Alle).

But test everything; hold fast what is good (English Standard Version).

Checkt das mal …

„Prüft alles!“ Na, das ist ja mal ne Ansage! Die Jahreslosung für 2025 ist ein Imperativ! Der Apostel Paulus, der den 1. Thessalonicherbrief geschrieben hat, formuliert also eine konkrete Aufforderung – fast schon eine zurechtweisende Ermahnung – an die Gemeinde. Die Jahreslosung fordert also nicht nur heraus, sondern sie fordert uns zum Prüfen auf: Zum genauen Hinschauen, zum Hinterfragen, vielleicht sogar zum Kritisieren. Ein großer Tag für alle Skeptikerinnen / Skeptiker und Nörglerinnen / Nörgler? Nein, bei weitem nicht! Die Jahreslosung bleibt nämlich nicht beim Kritisieren stehen, sondern sie geht weiter.

„ … und behaltet das Gute!“ Das Ziel des Prüfens ist nicht die Kritik, sondern es geht darum, das Gute in unserem Leben zu finden und es in unseren Gemeinden, in unserem Umfeld, in unseren Gruppen und in unserem Leben zu fördern.

Klingt ganz einfach: Checkt einfach mal, was gut ist, und den Rest könnt ihr rausschmeißen … jedenfalls fast. Denn: Wie geht Prüfen? Und was ist das Gute? Und überhaupt, wer soll entscheiden? Denn verschiedene Menschen kommen ja gewöhnlich zu ganz anderen Ergebnissen, was denn jetzt gut sei. Also doch nicht so leicht. Und trotzdem steht es halt so da: „Prüft alles und behaltet das Gute!“

Es war einmal …

Die Jahreslosung steht im 1. Thessalonicherbrief. Dieser Brief ist ein ganz besonderer, denn es handelt sich dabei um den ältesten Brief, der uns von Paulus überliefert ist. Er wurde ca. 50 n. Chr. von Paulus an die Gemeinde in Thessalonich (Griechenland) geschrieben, die Paulus auf seiner zweiten Missionsreise gegründet hatte. Also ein Dokument, das nicht einmal zwanzig Jahre nach Tod und Auferstehung Jesu geschrieben wurde. Der 1. Thessalonicherbrief ist somit eines der ältesten schriftlichen Dokumente der Christenheit und mit großer Wahrscheinlichkeit ist er der älteste neutestamentliche Text im biblischen Kanon. Näher kommen wir an den Anfang des Christentums nicht ran!

Dabei war es in Thessalonich für Paulus gar nicht so gut gelaufen. In Apostelgeschichte 17,1-9 wird davon berichtet: Paulus predigt in der Synagoge Thessalonichs und einige der Anwesenden kommen zum Glauben an Jesus Christus. Soweit, so gut. Aber ein wütender Mob macht Stimmung gegen Paulus, so sehr, dass er bereits nach kurzer Zeit heimlich aus der Stadt flüchten muss, um sein Leben zu retten. Als er in Sicherheit ist, schreibt er eben diesen 1. Thessalonicherbrief, weil er in Sorge ist. Die Gemeindesituation ist schwierig, denn die Bewohnerinnen und Bewohner von Thessalonich sind nicht besonders gut auf die Christinnen und Christen vor Ort zu sprechen. Das weiß auch Paulus. Deshalb möchte er seinen Glaubensgeschwistern Mut machen.

Er erinnert sie daran, wie sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren und dass sie daraufhin mit Freude erfüllt wurden (1. Thess 1,6), obwohl sie aufgrund ihres Glaubens bedrängt wurden und unter Druck geraten sind. Er erinnert die Menschen vor Ort an die gemeinsame Zeit, in denen sie viel durchgestanden hatten. Paulus bezeichnet die Gemeinde als „Vorbild“ für viele andere Christinnen und Christen, bei denen sich der feste Glaube der Menschen in Thessalonich schnell herumgesprochen hatte.

Dennoch bleibt Paulus nicht bei der Vergangenheit stehen, sondern er richtet den Blick der Gemeinde auf die Zukunft: Jesus wird wiederkommen und alle, die an ihn glauben, werden dann in ewiger Gemeinschaft mit ihm leben. Daran sollen die Menschen in Thessalonich denken und darauf sollen sie sich vorbereiten und ihr Leben entsprechend darauf ausrichten.

I don’t know what you’re expecting …

Der 1. Thessalonicherbrief ist Zeuge dafür, dass die Christenheit in den ersten Jahren mit der baldigen Wiederkunft Jesu gerechnet hat; womöglich noch zu Lebzeiten der lebenden Generation. Wir heute wissen, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist …

Schon in den Briefen von Paulus kann man hier eine Entwicklung erkennen, die womöglich die Haltung der frühen Gemeinden widerspiegelt. Während Paulus im 1. Thessalonicherbrief noch damit rechnet, die Wiederkunft Jesu zu erleben, erwartet er in einem seiner letzten Briefe, dem Philipperbrief, noch vor der Wiederkunft Jesu zu sterben.

Kurze Zwischenfrage: Wie ist das bei dir? Rechnest du ernsthaft damit, dass Jesus einmal wiederkommen könnte? Ich glaube, dass sich die Erwartungshaltung komplett umgekehrt hat. Nur ganz wenige Christinnen und Christen rechnen doch damit, dass Jesus eigentlich jederzeit wiederkommen könnte, oder?

Paulus macht den Menschen in Thessalonich jedenfalls Hoffnung, dass Jesus bald wiederkommt und sie sich darauf vorbereiten sollen.

Guter Rat und gar nicht teuer

Im letzten Kapitel seines Briefs hat er dann noch eine Reihe guter Tipps für das Zusammenleben in der Gemeinde. Diese so genannten „Ermahnungen“ sollen die Gemeinde nicht tadeln oder zurechtweisen, sondern sie sind als Ermutigung zu verstehen: Paulus ermutigt die Gemeinde dranzubleiben, nicht nachzulassen, sich nicht von dem Druck von außen einlullen zu lassen, sondern mutig zu bleiben und am Glauben an Jesus festzuhalten.

Und wie dieses „Dranbleiben“ aussehen sollte, das beschreibt Paulus mit eben diesen Tipps: Gebet, Dankbarkeit, Ermutigung von Schwachen, füreinander da sein, das Böse meiden, fröhlich sein usw. (lies gern selbst nach in 1. Thess 5,1-22).

Und eine dieser Ermahnungen von Paulus ist nun – fast 2.000 Jahre später – zur Jahreslosung gewählt worden: „Prüft alles und behaltet das Gute.“

Ist das alles nur geklaut?

Wenn man diesen Satz hört, dann stellt sich unter anderem die Frage: „Was hat das mit dem christlichen Glauben zu tun?“ Denn das könnte auch ein guter Rat eines alten Philosophen oder einer anderen weisen Person sein. Vielleicht hast du auf Instagram oder Pinterest auch schon ähnliche Lebensweisheiten entdeckt, z. B.: „Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für die guten Dinge, die du immer wolltest. Tue sie jetzt.“

Auch der Philosoph Sokrates hat angeblich eine Geschichte vom Prüfen erzählt, die relativ ähnlich klingt: Da will ein Mann einem Weisen ganz aufgeregt eine Geschichte erzählen. Da unterbricht ihn der Weise und fragt: „Hast du das, was du mir erzählen willst, schon durch die drei Siebe gesiebt?“ Als der Mann nicht versteht, was der Weise meint, erklärt es der Weise: „Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Ist das, was du zu sagen hast, wahr? Das zweite Sieb ist das Sieb der Güte. Ist das, was du zu sagen hast, denn wenigstens gut? Und das dritte Sieb: Ist es wichtig oder notwendig, was du zu sagen hast?“ Als der Mann bei allen Sieben verlegen den Kopf schüttelt, sagt der Weise: „Wenn also das, was du mir erzählen willst, weder wahr noch gut noch notwendig ist, dann lass es lieber bleiben.“

Also wenn es doch ähnliche Tipps auch außerhalb der Christenheit gibt, hat der Rat von Paulus dann überhaupt etwas Christliches an sich oder schreibt er der Gemeinde nur eine allgemeine Lebensweisheit, die sich ja auf viele Bereiche übertragen lässt? Denn zu checken, was gut ist und das zu behalten, das kann ja für fast alles gelten.

Die Propheten sind los

Paulus schreibt den Brief ja eigentlich nicht in dem Wissen, dass wir ihn auch in zweitausend Jahren noch lesen, sondern er hat die konkrete Situation der Gemeinde in Thessalonich vor Augen. Und dabei denkt er in Kapitel 5 auch an den Gottesdienst und wie das dort so abläuft. Dabei bezieht sich die Jahreslosung zunächst auf den unmittelbaren Vers davor: „Missachtet die prophetisch Rede nicht.“

Was heißt das? Liefen in Thessalonich etwa lauter Propheten herum, wie man das aus Apokalypse-Hollywood-Blockbustern kennt, und sagten voraus, was die Zukunft bringt? Nein, darum geht es nicht.

Prophetische Rede im Neuen Testament ist eine Art der Verkündigung im Gottesdienst. Die Gemeinden damals hatten ja noch kein schriftliches Neues Testament, über das eine Pfarrperson predigen konnte, sondern lediglich die mündlichen Berichte von Jesus und die Schriften des Alten Testaments. Es gab anfangs auch überhaupt keine Hierarchie, im Gegenteil, das Besondere in der christlichen Gemeinde war ja eben, dass der die Herrin und die Sklavin bzw. der Herr und der Sklave am selben Tisch saßen und sich als Schwestern und Brüder bezeichneten. Alle waren völlig gleich. Es gab auch noch kein Theologie-Studium in dem Sinne, wie wir es heute haben, deshalb wurden im Gottesdienst die Geschichten von Jesus erzählt, ein Brief von Paulus gelesen (weil er ein Apostel war, dem Jesus selbst erschienen ist) oder die Gemeinde betete.

Die prophetische Rede ist nun eine besondere Gabe des Heiligen Geistes, wie die Gemeinden den Willen Gottes für ihre Situation erkennen können. Eine Person im Raum bekommt einen Gedanken vom Heiligen Geist, der die Gemeinde erbaut. Das kann sein, dass die Person eine Wahrheit ausspricht, die Hoffnung schenkt oder jemanden tröstet. Es kann auch sein, dass die Person eine Vorstellung von der Zukunft hat, die die Gemeinde ermutigt. Oder es ist einfach das passende Wort für die passende Zeit, z. B. ein Wort, das die Liebe untereinander und zu anderen Menschen fördert.

Prophetische Rede bedeutet also zusammengefasst, dass eine Person im Gottesdienst sich plötzlich meldet und sagt: „Ich glaube, Gott sagt mir gerade durch seinen Heiligen Geist etwas. Das möchte ich euch weitergeben.“ In manchen christlichen Gemeinden und Gemeinschaften wird diese Praxis auch heute noch so gehandhabt.

Da schlägt die Skeptikerin / der Skeptiker Alarm

Das klingt in der Theorie schön und gut, aber ganz ehrlich … wie vertrauenswürdig sind diese Aussagen denn. Jedenfalls bei mir zieht sich da ein bisschen die Magengrube zusammen. Da kann ja jede / jeder kommen und sagen, was für sie / ihn jetzt „richtig“ ist. Und wir wissen doch, wie viele verschiedene Ansichten und scheinbar gute Ideen in Gemeinden den Ton angeben. Soll jetzt plötzlich jede verrückte Idee von Gott sein? Woher wissen wir, dass es Gottes Gedanken sind und nicht menschliche Ideen und Gedanken?

Genau darum geht es Paulus, wenn er sagt: „Prüft alles und behaltet das Gute!“ Die Jahreslosung bezieht sich zuallererst auf diese konkrete Situation im Gottesdienst. Paulus sagt: Nicht alles, was mit „Gott hat mir gesagt … “ eingeleitet wird, muss von der Gemeinde akzeptiert werden.

Nicht alles, was schön klingt oder auch faszinierend ist, ist auch wirklich vom Heiligen Geist. Nicht jede Idee, nicht jeder Gedanke in der Kirche ist automatisch gut. Gleichzeitig sollen wir diese Aussagen nicht belächeln, sondern sie ernst nehmen. Und das tun wir auch, indem wir prüfen, ob sie „gut“ sind – für uns und die Gemeinde.

Ach wie schön ist das Prüfen …

Und ganz ehrlich: Das Prüfen liegt uns Menschen. Wir prüfen so gern, alles und jede / jeden. Was bleibt uns auch anderes übrig, wir müssen ja Dinge überprüfen, weil wir aus so vielen Dingen auswählen können: Was soll ich wählen? Welchen Streaming-Dienst will ich mir leisten? Kaufe ich mir ein E-Auto oder doch noch ein gebrauchtes, älteres Modell? Wie viel Zeit verbringe ich täglich auf Social Media? Welche Klamotten kaufe ich? Wie ist mein ökologischer Fußabdruck? Was kann ich tun?

Manchmal lassen wir auch Dinge von anderen prüfen. Überlege dir nur mal kurz, wie viele Prüfsiegel dir auf die Schnelle einfallen: TÜV®, BIO, Umweltplakette, Nutri-Score®, vegan, Prädikat „besonders wertvoll“, aus Altpapier, ohne Massentierhaltung, GEPA-Siegel, Stiftung Warentest-Bericht usw. Sehr oft vertrauen wir dem Urteil von anderen, die für uns prüfen.

Prüfen bedeutet Verantwortung

Denn Prüfen hat auch mit Verantwortung zu tun. Nur weil ich prüfe, heißt das nicht, dass ich ein verklemmter Erbsenzähler bin, sondern prüfen kann auch bedeuten: Ich nehme Verantwortung für mich und für andere wahr.

Die / der TÜV-Prüfende prüft das Auto ja, damit ich und andere sicher auf den Straßen unterwegs sein können. Der Klettergurt wird deshalb gecheckt, damit die Person, die in schwindelnder Höhe unterwegs ist, gesichert ist. Und zu prüfen, was ich esse und woher es kommt, hat mit Verantwortung gegenüber der Welt und ihren Ressourcen zu tun.

Wenn Paulus die Gemeinde zum Prüfen auffordert, dann ist er der Meinung, dass Gott uns zutraut, zu prüfen. Gott übergibt uns die Verantwortung, auch für die Kirche und die Gemeinde zu prüfen, was gut ist und darin Gottes Reden und seine Führung zu erkennen. Wir können und sollen mit unserem gesunden Menschenverstand, aber auch geistlich und mit unserem Herzen prüfen, was gut ist.

Damit übernehmen wir Verantwortung für Kirche und Gemeinde. Die Dinge, wie sie sind, nicht einfach hinzunehmen, sondern immer wieder zu hinterfragen, bedeutet also: Ich übernehme aktiv Verantwortung.

Der TÜV® Gottes

Das Prüfen und das Einschätzen von Dingen, zu checken, ob sie „gut“ oder „schlecht“ sind, haben wir übrigens von Gott selbst gelernt. Die Bibel beginnt damit, dass Gott immer wieder auf seine Schöpfung schaut und sagt: „Sehr gut!“ Gottes Art ist es auch, immer wieder Dinge zu prüfen. Er prüft seine Schöpfung, er schaut aber auch immer wieder kritisch auf das, was sein Volk Israel macht. Gott ist einer, der immer wieder mal genau hinschaut, weil er interessiert ist an seiner Welt, an seinen Menschen und an dem, was sein Volk und seine Kirche so machen.

„Kannste behalten!“

Wir sollen also untersuchen, genau hinschauen, ausprobieren und prüfen. Aber nicht, um alles einfach grundsätzlich zu kritisieren. Das Prüfen hat ein Ziel: Wir sollen auf diese Weise herausfinden, was „gut“ ist – und das sollen wir behalten. Paulus hat eine klare Idee davon, was die christliche Gemeinde behalten und ausstrahlen soll: das Gute.

Was ist denn das Gute?

Um zu wissen, nach welchen Kriterien wir denn prüfen sollen, muss erst mal geklärt werden, was denn „das Gute“ ist? Um diese Frage streiten die klügsten Köpfe seit Jahrtausenden: Was ist das Gute? Gibt es das überhaupt? Ist Gott das Gute? Das sind nur ein paar Fragen, die von den Philosophen bis heute heiß diskutiert werden.

Ursprünglich bezeichnet das griechische Wort für „gut“ die Qualität oder Tauglichkeit einer Person: Eine gute Kriegerin oder einen guten Krieger erkennt man z. B. an den besiegten Feindinnen und Feinden, eine gute Diebin oder einen guten Dieb daran, dass sie / er nicht erwischt wird. Erst als sich die Philosophie mit dem Begriff beschäftigte, bekam das Gute eine moralische Wertung. Gutheit bedeutete dann soviel wie „Sittlichkeit“ und „moralisch korrektes Verhalten“.

Die Philosophie wollte insbesondere zwei Dinge klären: Erstens, ob es ein höchstes Gut, oder höchstes (moralisches) Prinzip gibt, das in dieser Welt herrscht und dem es nachzueifern gilt, also ob das Gute objektiv erkannt, festgelegt und bewertet werden kann. Zweitens, wie das Verhältnis von uns Menschen zum Guten ist. Also ob Menschen z. B. das Gute in sich tragen oder das Gute eine Haltung ist, für die sie sich aktiv entscheiden müssen, oder ob es auch völlig subjektiv ist, was gut ist.

Da die gesamte Debatte den Rahmen dieses Heftes sprengen würde, habe ich einfach ChatGPT befragt „Was ist das Gute?“ Und die Antwort fasst die entscheidenden Punkte zusammen:

„Das Gute kann als moralisch richtig, positiv oder wünschenswert betrachtet werden. Es bezieht sich oft auf Handlungen, die anderen helfen, Glück und Wohlbefinden fördern oder ethischen Prinzipien entsprechen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Definition von ‚Gut‘ subjektiv sein kann und von verschiedenen Kulturen, Werten und Überzeugungen abhängt.“ (www.chatopenai.de)

Was sagt die Bibel dazu?

In der Bibel gibt es zwar keine philosophische Debatte darüber, was nun „das Gute“ sein soll, dennoch gibt es ein paar prägnante Stellen zum Guten:

- Schon im Alten Testament erinnert Psalm 103,2 BB: „Lobe den Herrn, meine Seele! Und vergiss nicht das Gute, das er für dich getan hat!“

- Jesus sagt im Neuen Testament: „Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer dem Einen: Gott“ (Mk 10,18 BB).

Das Gute wird in der Bibel also sowohl im Alten als auch im Neuen Testament mit Gott verbunden. Gott ist gut und das, was er für uns Menschen tut bzw. getan hat, das ist gut. Das ist schön, aber auch sehr unkonkret. Für Paulus ist das Gute ohne Zweifel, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Das ist die Botschaft, mit der er durch die Welt reist: Das Evangelium von Jesus Christus, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist – das ist auf jeden Fall gut! Und dementsprechend soll sich das Handeln der Gemeinde auch am Evangelium ausrichten, denn durch das Evangelium wirkt Gott in der Welt und somit kommt Gutes in die Welt.

Wie das konkret aussehen kann, beschreibt der Theologe David Bosch so: „Dort wo Menschen Gerechtigkeit, Frieden, Gemeinschaft, Versöhnung, Einheit und Wahrheit in einem Geist der Liebe und Selbstlosigkeit erfahren und dafür arbeiten, dort dürfen wir es wagen, Gott am Werk zu sehen.“ (David J. Bosch: Mission im Wandel. Paradigmenwechsel in der Missionstheologie, Brunnen Verlag, Gießen 2012, S. 507.)

Das wäre doch genial, wenn unsere Gemeinden so aussehen würden.

Alles auf den Prüfstand

Die Jahreslosung beinhaltet wie im letzten Jahr auch wieder das Wörtchen „alles“. Wir sollen alles einer grundlegenden Prüfung unterziehen, ob es dem Guten dient. Das bedeutet nicht, mit einer grundlegenden Skepsis zu leben und alles ständig zu hinterfragen, sondern es geht wohl eher um eine Ermutigung, immer wieder Gewohnheiten, Programme und Formate zu hinterfragen. Und das immer unter der Prämisse: Erfüllen sie noch den Zweck, dem Guten zu dienen? Also dem, was Gott sich für die Welt wünscht? Entsprechen sie dem, was er für uns getan hat? Erreichen wir noch Menschen damit? Denn wenn nicht, können sie auch nichts Gutes von uns erfahren, oder Gott kennenlernen, der gut ist.

Für mich steckt in der Jahreslosung eine große Chance, gerade in der aktuellen Zeit, in der in unserer Kirche viele Umbrüche stattfinden, in der sich Dinge verändern, in der weniger Menschen zur Kirche gehören, in der weniger Geld vorhanden ist usw. Gerade jetzt wäre es doch gut, wenn sich christliche Gemeinden und Gruppen sagen: „Lasst uns mal alle unsere Angebote auf den Prüfstand stellen – und das, was gut klappt, wozu die personellen und finanziellen Ressourcen vorhanden sind, das, was uns als Gemeinde erbaut und womit wir Menschen erreichen, das behalten wir. Den Rest nicht. Und dann schauen wir, welche neuen Ressourcen und Kräfte dadurch freigesetzt werden.“

Mut zum Selbsttest

Die Jahreslosung macht uns Mut, keine Angst vorm Prüfen zu haben; selbstbewusst Dinge zu hinterfragen, auch wenn es sie schon lange gibt. Gott traut uns das zu, dass wir das prüfen können.

Diese Fragen darf ich auch an mein eigenes Leben stellen: Was ist gut für mich, was will ich auf jeden Fall behalten? Welche Gewohnheit hat sich aber vielleicht auch in meinen Alltag eingeschlichen, die ich wieder ändern möchte? Und wie trage ich dazu bei, dass Menschen Gutes erfahren?

Nicht nur die anderen, nicht nur die Gemeinde soll und darf sich hinterfragen, sondern auch jede und jeder einzelne.

Aber was, wenn das Falsche aussortiert wird? Was, wenn das neue Angebot noch viel schlechter läuft? Manchmal erkennen wir ja vielleicht erst hinterher, was das Gute war. Hier ist es wichtig, dass wir uns nicht in der Illusion verlieren, dass es eine „vollkommen gute“ christliche Gemeinschaft, Gruppe oder Gemeinde gibt. Niemand von uns Menschen ist perfekt und daher ist auch keine Gemeinde perfekt. Müssen wir auch nicht sein, denn wir leben alle aus und von Gottes Gnade. Wenn wir uns das bewusst machen, soll das nicht zum Nichts-Tun verleiten, sondern uns die Sicherheit geben, dass wir ruhig mal mutig aussortieren dürfen.

Im Gespräch bleiben

Und wer darf alles aussortieren? Darf das nur die Pfarrperson oder auch die Jugendreferentin / der Jugendreferent und die Kinderkirchmitarbeitenden? Paulus schreibt „prüfet“, also Plural! Es soll nicht nur eine Person entscheiden, was gut ist, sondern er ermutigt dazu, gemeinsam im Gespräch und im Dialog darüber zu beraten, was behalten werden soll. Als Christinnen und Christen sind wir niemals allein unterwegs, sondern Gott hat uns viele Geschwister an die Seite gestellt. Somit werden verschiedene Stimmen und Meinungen gehört. Das kann natürlich auch zu Konflikten führen. Aber somit wird gewährleistet, dass Menschen und ihre Meinungen ernstgenommen und gehört werden und nicht vor vollendete Tatsachen gestellt. In der Gemeinde sollen Menschen ermutigt werden, miteinander ins Gespräch zu gehen und gemeinsam gute Wege zu finden. Das ist eine Art und Weise, wie Paulus sich das Prüfen wünscht: In liebevoller Wertschätzung, miteinander im Gespräch.

Was bleibt?

Paulus ermutigt die Gemeinde, aber auch uns, stetig zu fragen, wie wir „dem Guten“, also wie wir Gott und seiner Sache dienen können. Prüfen ist nichts Schlechtes oder gar Böses, sondern sogar notwendig, um neue Impulse zu bekommen und wichtige Veränderungen und Neuausrichtungen in der Gemeinde zu ermöglichen.

„Ecclesia semper reformanda! – Die Kirche muss beständig reformiert werden“, so lautet ein Motto aus der Zeit der Reformation. Kirche sollte sich beständig hinterfragen und erneuern. Nicht, weil sich alles verändert, nicht, um sich dem Zeitgeist anzupassen, sondern damit Menschen in der heutigen Zeit Gutes erfahren und darin Gott erkennen können, der vollkommen gut ist!

Dazu könnten ruhig ein paar Dinge aussortiert werden …

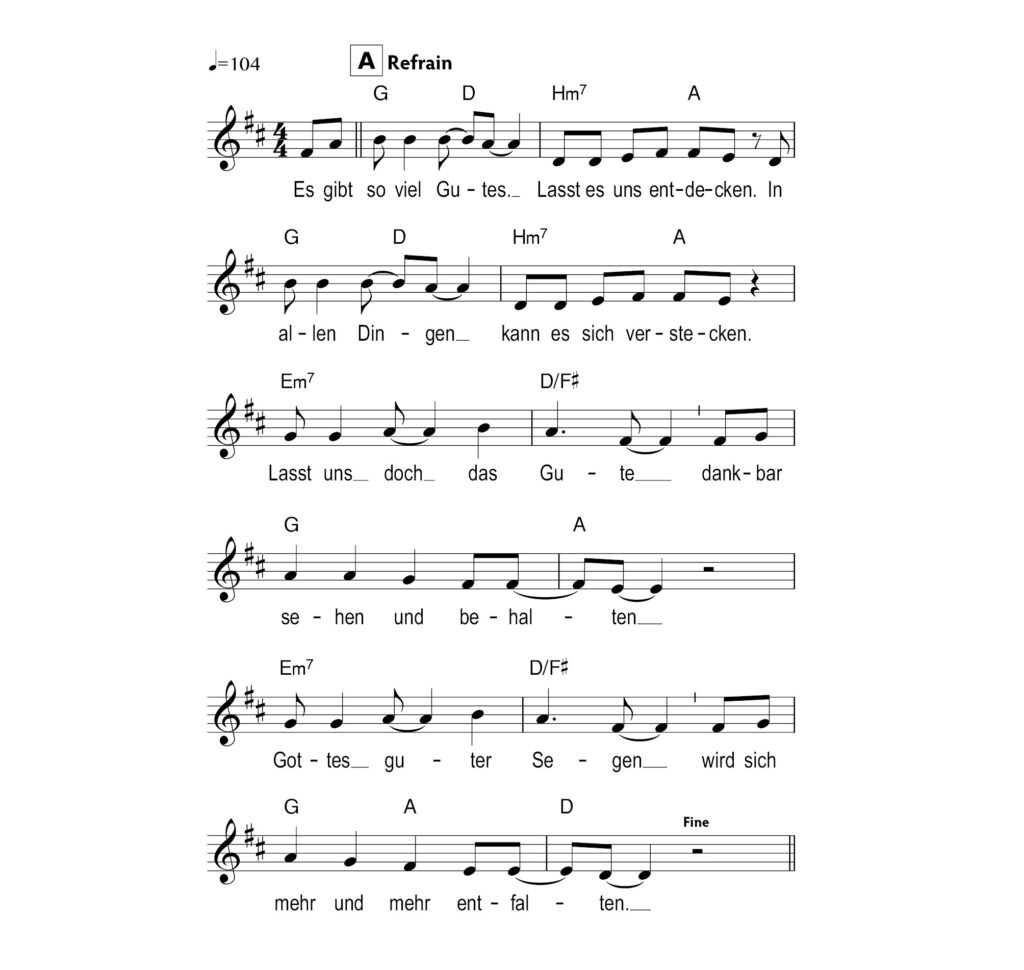

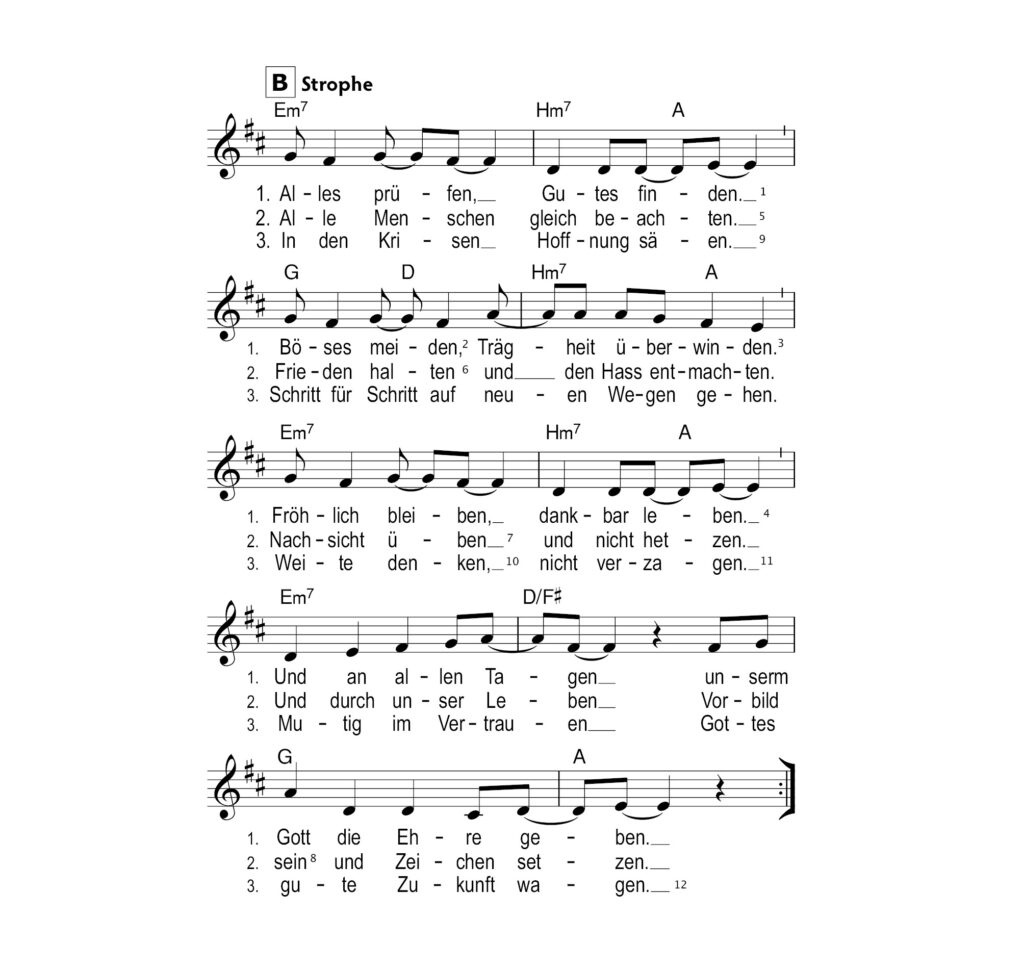

Lied zur Jahreslosung 2025

Text und Musik: Hans-Joachim

Eißler, Gottfried Heinzmann

© Praxisverlag buch+musik

bm gGmbH, Stuttgart

Gedanken zu “So viel Gutes”

Wer will schon gern ermahnt werden? Vielleicht noch mit erhobenem Zeigefinger und vorwurfsvoller Stimme? Wer will schon gern Befehle empfangen? In bestimmten Zusammenhängen ist es notwendig, aber im Alltag? Und dann auch noch im Glauben? Nun haben wir als Jahreslosung einen Vers, der als Imperativ, grammatikalisch „Befehlsform“, daherkommt. Und dieser Vers steht unter der Überschrift „Ermahnungen“.

Ermahnen oder ermutigen?

Zum Abschluss seiner Briefe schreibt Paulus Ermahnungen und Grüße. Das griechische Wort, das er verwendet, um diese Passagen einzuleiten, hat viele Bedeutungen. „Parakaleo“ bedeutet zum einen „trösten“. Menschen in sehr bedrängenden Situationen sollen getröstet werden. „Parakaleo“ heißt aber auch „bitten“. Menschen tragen ihre Anliegen mit großer Dringlichkeit vor. „Parakaleo“ wird auch im Sinne von „ermutigen“ verwendet, zum Beispiel von Staatsmännern, die andere anspornen wollen. Auch von Soldaten und Schiffsleuten, die sich gegenseitig Mut machen. Bei der Bedeutung „ermahnen“ ist keine scharfe Zurechtweisung gemeint. Eher eine ermunternde Ermahnung. Trösten, bitten, ermutigen, ermahnen – all das steckt in diesem einen Wort.

Mich fasziniert die Vielfalt der Bedeutungen. Denn genau diese Vielfalt in der Anrede nehme ich als hilfreich für mich und andere in unterschiedlichen Situationen wahr.

Methodischer Hinweis: Persönliche Frage und Austausch in der Gruppe: Was hilft mir? Was hilft mir in welcher Situation? Trösten, bitten, ermutigen, ermahnen? Wie höre ich auf diesem Hintergrund die Jahreslosung?

Das Gute sehen

Beim Jahreslosungslied haben wir uns für die Ermutigung entschieden: „Es gibt so viel Gutes, lasst es uns entdecken!“ Im persönlichen Leben, in Gesellschaft, Politik und Weltgeschehen begegnen uns sehr viele Krisen. Die schlechten Nachrichten, die kritischen Entwicklungen, die schlechten Hochrechnungen und Prognosen können sich wie ein dunkler Schleier auf unser Leben legen. Die negative Sicht auf die Menschen und die Zukunft dominiert oft die Gedanken und lastet schwer auf der Seele. Die Jahreslosung richtet unseren Blick auf das Gute. „Prüft alles und behaltet das Gute.“ Das verstärkt der Refrain: „Es gibt so viel Gutes!“ Im ersten Teil wird das Prüfen im Sinne von Entdecken des Guten in den Blick genommen: „Es gibt so viel Gutes! Lasst es uns entdecken. In allen Dingen kann es sich verstecken.“ Im zweiten Teil liegt dann der Schwerpunkt auf dem Behalten. Bei allen schlechten Nachrichten, bei allem, was uns niederdrückt und belastet: „Lasst uns doch das Gute dankbar sehen und behalten. Gottes guter Segen wird sich mehr und mehr entfalten.“

Methodischer Hinweis: Das Lied „So viel Gutes“ vorsingen oder vorspielen. (Noten, Begleitsätze, Audio-Datei und Video unter www.jahreslosung.net). Im Anschluss persönliche Reflexion und Austausch: Wo kann ich das Gute in meinem Leben entdecken und behalten?

Was ist das Gute?

Über diese Frage lässt sich trefflich streiten und man kann ausführliche Abhandlungen dazu schreiben. In der Bibel wird allein Gott als vollkommen gut bezeichnet. Deshalb ist das Gute immer von Gott abgeleitet. Von dem Guten, das Gott für uns tut, erzählt das Evangelium von Jesus Christus („eu-angélion“ bedeutet „gute Nachricht“). Paulus leitet aus der vertrauensvollen Glaubensbeziehung zu Jesus Christus Erwartungen an ein christliches Leben ab. Diese Ermutigungen bzw. Ermahnungen haben wir in den Strophen aufgenommen. Ebenso kurz und knapp wie Paulus. Zum Beispiel in Strophe 1: „Alles prüfen, Gutes finden. Böses meiden, Trägheit überwinden. Fröhlich bleiben, dankbar leben. Und an allen Tagen unserm Gott die Ehre geben.“

Methodischer Hinweis: Strophen singen oder lesen, gern auch parallel zu 1. Thessalonicher 5,12-22. Persönliche Reflexion und Austausch über die Frage: Welche Ermutigung bzw. Ermahnung nehme ich für mich für die nächste Zeit mit?

(Beitrag aus: Andachten 2025. Das Andachtsbuch rund um die Jahreslosung © Praxisverlag buch+musik bm gGmbH, Stuttgart.)

Mädelszeit gegen das ständige Prüfen

Textbeitrag

Dieser Artikel berichtet aus der Arbeit mit Mädchen in der Jugendkirche Choy in Althengstett. Dort macht Pfarrerin Christiane Lehmann immer wieder die Erfahrung, dass Mädchen einen sehr kritischen und prüfenden Blick auf sich selbst haben. Im Angebot „Mädelszeit“ bietet sie jungen Mädchen einen Raum, um sich über ihre Gefühle und Fragen auszutauschen. Allem Hinterfragen und Zweifeln stellt sie dabei die Zusagen Gottes entgegen, die Annahme und Selbstwert geben können.

„Warum hat sie so tolle Locken?“ „Wieso kann ich mir nicht so viel merken?“ „Warum werden immer nur die anderen von Jungs angesprochen?“ „Und warum bin ich überhaupt so wie ich bin?“

„Prüft alles und behaltet das Gute.“ Die Jahreslosung fordert uns auf, Dinge auf den Prüfstand zu stellen. Auch uns selbst. Das fällt mir persönlich gar nicht so schwer, denn ich bin selbst meine größte Kritikerin. Ist das dann überhaupt ein guter Ratschlag, „alles zu prüfen“? Ich merke, dass es mir manchmal guttun würde, nicht alles an mir zu hinterfragen. Weil mich die ständige Selbstprüfung oft gar nicht weiterbringt, sondern eher frustriert und daran hindert, Dinge anzupacken.

So geht es nicht nur mir, sondern vielen jungen Menschen. Die neuste Trendstudie „Jugend in Deutschland“ (Schnetzer, Simon / Hampel, Kilian / Hurrelmann Klaus: Trendstudie „Jugend in Deutschland 2024: Verantwortung für die Zukunft? Ja, aber“, Datajockey Verlag, Kempten 2024, S. 13 f.) hat gezeigt, dass bei 14–29-Jährigen Selbstzweifel auf Platz drei der größten Belastungsfaktoren liegen. Nach meinen Erfahrungen aus der Jugendarbeit trifft das besonders auf Teenagerinnen zu.

In der Jugendkirche Choy (Calw) haben wir deshalb das Format „Mädelszeit“ gestartet. An einem Sonntagabend im Monat öffnen wir den Raum, Selbstzweifel aufzuspüren und uns gegenseitig zu Selbstliebe bzw. Selbstannahme zu ermutigen. Dabei machen wir uns bewusst, dass Gott uns wunderbar gemacht hat – genau so, wie wir sind. Bei der „Mädelszeit“ stehen Themen im Vordergrund, die für junge Frauen zwischen 14 und 17 Jahren im Alltag obenauf liegen: Was macht mich aus? Was mag ich an mir? Worin bin ich stark? Welche Träume und Wünsche habe ich für meine Zukunft? Und wer ist eigentlich die / der Richtige für mich? Gibt es „die Richtige / den Richtigen“ überhaupt?

Wichtig ist uns dabei, das Thema nicht nur biblisch-theologisch zu referieren oder bei einem reinen Gespräch über Texte zu bleiben, sondern wir üben gemeinsam Selbstliebe und -annahme ein. Das geschieht zunächst schon einmal dadurch, dass unsere Abende immer mit einem guten, hübsch angerichteten Essen in gemütlicher Atmosphäre beginnen. Aber auch bei der inhaltlich-thematischen Gestaltung der „Mädelszeit“ lassen wir uns von verschiedenen Methoden inspirieren – auch wenn diese nicht typisch für die christliche Bubble sind: Persönlichkeitstests helfen bspw. herauszufinden, wie man selbst eigentlich tickt und wie wichtig es ist, dass wir verschieden sind. Affirmationskarten unterstützen uns dabei, positive Formulierungen für uns selbst und für andere zu finden und auszusprechen, ohne dass es komisch wirkt. Ganz bewusst sprechen wir auch anderen zu, was wir an ihnen schätzen und feiern.

Am Ende jeder „Mädelszeit“ beten wir gemeinsam. Wir sagen Gott alles, was uns im Alltag nervt und herausfordert. Aber vor allem danken wir Gott füreinander. Denn das soll am Ende stehen: Gott findet uns klasse! Bei ihm stehen wir nicht ständig auf dem Prüfstand, sondern er hat uns großartig gemacht.