Ablauf

Vor Beginn der Übung wählt die Übungsleitung im Raum oder auf dem Gelände eine Wegstrecke und errichtet auf dieser einige Hindernisse, die überwunden werden müssen.

Die Teilnehmenden bekommen je eine Schnur. Alle Schnüre sind an einem Ring befestigt auf dem ein Ball liegt. Die Teilnehmenden haben nun die Aufgabe den Ball mit Hilfe des Transportringes in das vorgegebene Ziel zu bringen.

Regeln

- Die Teilnehmenden dürfen weder den Ring noch den Ball berühren.

- Die Schnüre dürfen nur an ihrem dem Ring gegenüberliegenden Ende und nur mit einer Hand gehalten werden. Die Teilnehmenden dürfen nur ihre eigene Schnur berühren.

- Wenn der Ball auf den Boden fällt, müssen die Teilnehmenden zum Start der Strecke zurück.

- Je nach Wegstrecke und gewünschtem Schwierigkeitsgrad bekommt die Gruppe ein Zeitlimit von 10 – 20 Minuten.

Anregungen und Hinweise

- Variante 1: Die Teilnehmenden müssen mit Hilfe des Transportringes so viele Bälle wie möglich von einem Eimer in einen anderen bringen. Jeder Ball der dabei auf den Boden fällt gilt als Minuspunkt.

- Variante 2: Nach einer gewissen Zeit müssen die Teilnehmenden die Schnüre tauschen. An welcher Stelle im Parkour sich die Gruppe zu diesem Zeitpunkt befindet ist dabei unerheblich.

- Variante 3: Es wird ein Teilnehmender bestimmt, welche die Gruppe anleitet. Alle anderen Teilnehmenden bekommen Augenbinden.

- Variante 4: An dem Ring wird ein Filzstift befestigt. Auf dem Boden oder auf einem Tisch wird ein großen Blatt Papier ausgelegt. Alle Teilnehmenden erhalten Handkarten mit jeweils einem Buchstaben. Die Aufgabe besteht darin, dass die Teilnehmenden innerhalb von 15 Minuten einen möglichst langen, sinnvollen Text schreiben. Für jeden verwendeten Buchstaben muss die entsprechende Handkarte abgegeben werden.

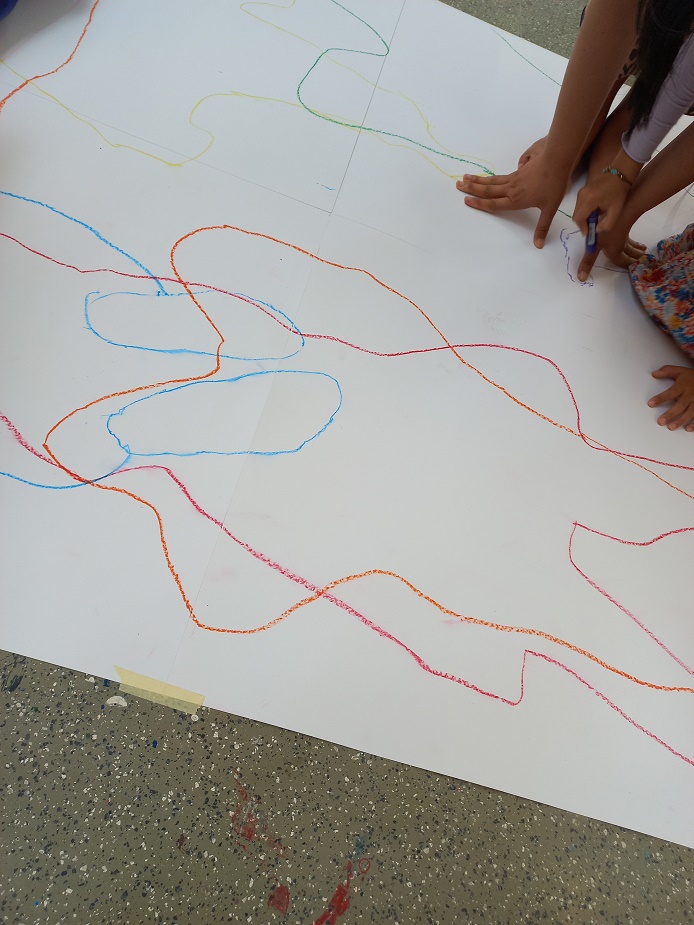

Familie steckt voller Wachstum und aus ganz vielen Beziehungen: Beziehungen zu sich und seinem Körper, Beziehungen untereinander, zu Gott und natürlich auch zu Freunden, zu Großeltern, Nachbarn… Dieses Vernetzt-sein wollen wir im kunterbunten Familiengeflecht zu Papier bringen. So entsteht ein abstraktes Familienbild – ein Geflecht aus farbigen Linien, Mustern und Formen.

Beschreibung

Gemeinsam als Familie malen wir Linien, dicke und dünne, lange und kurze. Die Linien entstehen durch unsere Körper: mal ein Arm, mal ein ganzer Körper, mal ein Fuß werden gezeichnet. Gemeinsam werden die Formen im Bild nach und nach gefüllt. Auf diese Weise entsteht ein Familienbild, in dem es ganz viel zu entdecken gibt – in und zwischen den Linien, Mustern und Formen.

Und so entsteht euer ganz eigenes kunterbuntes Familien-Geflecht:

- Klebt die Papierbögen an den Seiten mit Kreppband zusammen, so dass eine große Malfläche entsteht. Dann dreht das Papier um.

- Zeichnet auf der großen weißen Fläche verschiedene Abdrücke drauf: mal ein Fuß, mal eine Hand, mal den ganzen Körper. Dazu legt sich ein Kind auf das Papier und wird von jemandem mit Wachsmalstiften umfahren. Die Erwachsenen können sich im Schneidersitz hinsetzen und ein Kind malt um sich herum. Malt verschiedene Abdrücke in bunten Farben. Wenn ihr wollt, gerne barfuß. Es kommt nicht auf Schönheit an. Hauptsache alle können mit machen! Am besten befestigt ihr das Papier am Boden mit Kreppband, um das Verrutschen zu vermeiden.

- Nun könnt ihr mit Fingerfarben die Innenformen füllen. Entweder mal ihr sie einfarbig an oder mit Mustern. Ihr könnt auch Farben mischen. Malt mit euren Fingern oder mit Pinseln – je nach Vorliebe.

- Und dann bewundert euer Werk mit Abstand. Was erkennt ihr darauf? Fällt euch ein Titel dazu ein?

Vielleicht könnt ihr wie Gott in der Schöpfungserzählung sagen: „Es ist sehr gut!“ Wenn ihr wollt könnt ihr nachlesen bei Genesis, dem ersten Buch Mose im 1. Kapitel, Verse 26 bis 31.

Hier in Auszügen: „Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich! … Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie … Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut.“ - Sucht euch einen großen Platz zum Aufhängen. Wenn ihr keinen so großen Platz habt, dann könnt ihr das Bild wieder in seine DinA 2 Teile zerlegen und jedeR bekommt ein Blatt des großen Familiengeflechts.

Hier kommt die erste Themenreihe der JUMAT 1/2021. Es geht um Josef. In insgesamt 8 Lektionen geht es um Josefs Familiengeschichte, die Hochs und Tiefs seines Lebens, Verrat, Intrige, Träume und Wunder und darum, dass Gott am Ende alles gut macht.

Ergänzend als Lektion 1 ein Stundenentwurf zur Jahreslosung Lk 6,36.

Lektion 2 1. Mose 37,1-11 Getreide und Gestirne

Lektion 3 1. Mose 37,12-36 Verraten und verkauft

Lektion 4 1. Mose 39 Abgehauen und bestraft

Lektion 5 1. Mose 40 + 41 Ähren und Kühe

Lektion 6 1. Mose 42 Angst und Bange

Lektion 7 1. Mose 43 + 44 Noch einmal Angst und Bange

Lektion 8 1. Mose 45 Versöhnung und Freude

Lektion 9 1. Mose 50,1-20 Rückblick und Ausblick

Die einzelnen Lektionen sind nach dem gleichen Schema aufgebaut: Im ersten Teil sind exegetische Überlegungen, sowie Gedanken über Auswirkungen des Textes für mich und für die Kinder. Im zweiten Teil geht es um die praktische Umsetzung. Dabei werden mehrere Methoden und Möglichkeiten vorgestellt, wie die Umsetzung aussehen kann. Zur Vertiefung stehen jeweils 7 unterschiedliche Elemente zur Verfügung: Wiederholung, Gespräch, Merkvers, Gebet, Kreatives, Spielerisches und Rätselhaftes.

Das Ziel

Starter

Neid und Eifersucht sind nicht gut!

Checker

Gott spricht zu jedem Menschen auf unterschiedliche Weise und zeigt seine Pläne.

Der Text an sich

Jakob: Einer der Urväter Israels, lebt mit der Verheißung Gottes, dass er der Vater vieler Völker wird (1. Mose 28,10-22).

Josef: Einer von Jakobs Söhnen, der Erstgeborene von Jakobs Lieblingsfrau Rahel. Alle Söhne werden in der zweiten Amtszeit von Jakob bei Laban geboren, außer Benjamin.

Erstgeborene: Das Erstgeborenenrecht hat in Israel eine hohe Bedeutung. Damit verbunden sind nicht nur der Reichtum und das Erbe allen Reichtums des Vaters. Dazu gehören auch der Erstgeborenensegen (den sich Jakob ja erschlichen hat) und die damit verbundenen Verheißungen Gottes.

In dem Stammbaum Jakobs hätte dieses Erbe eigentlich den Söhnen von Lea zugestanden. Aber durch die Schande von Sichem (1. Mose 34) und Rubens Vergehen an Bilha, entschied Jakob vermutlich, den Erstgeborenensegen und das Erbe an Josef, seinen Erstgeborenen seiner Lieblingsfrau Rahel, zu geben. Dies machte Jakob unter anderem durch den besonderen Rock deutlich, den er Josef schenkte.

Eifersucht, Neid und Hass sind die Folge dieser für die Söhne unfairen Behandlung durch Jakob. Diese Dinge werden im Alten und Neuen Testament immer wieder als zerstörerisch und als nicht gottgewollt dargestellt. Und doch nutzt Gott diese Gefühle der Brüder, um seinen größeren Plan zu verwirklichen.

Gott offenbart der Familie Jakobs, welche Pläne er mit Josef hat. Er geht aber viel weiter als Jakob, der ihm „nur“ das Erstgeburtsrecht geben wollte. Josefs Träume zeigen, was die Zukunft für Jakob und seine Familie bringen wird. Zu der Zeit von Jakob gab es den Beruf des Traumdeuters und Nachschlagewerke, in denen Symbole der Träume erklärt waren. Vielleicht wussten die Brüder und Jakob auch um die Symbole und ihre Bedeutung in Josefs Träumen.

Der Text für mich

In diesem Text gibt es zwei Aspekte, die mir immer wieder neu zu denken geben.

Zum einen der Träumer und seine Träume. Träume sind etwas sehr Verrücktes. Mal gibt es diese, aus denen man nicht erwachen will, mal jene, aus denen man froh ist, zu erwachen. Albträume, die einen nicht mehr schlafen lassen… Träume kommen und gehen und dienen immer wieder der Verarbeitung von Erlebtem.

Josef träumt von einer Zukunft, die Gott ihm zeigt, die aber für keinen aus seiner Familie verständlich ist. Auch wenn Jakob ihn erwählt hat, sein Nachfolger zu sein, sind ihm Josefs Träume zu viel des Guten.

Zum anderen ist da die Eifersucht, der Neid, der Egoismus von Josefs Brüdern. Sie mögen Josef nicht, sie sind froh, wenn sie nichts mit ihm zu tun haben. Er ist die Petze, die immer alles sagen muss, was die Brüder machen oder halt nicht machen – wen wundert es da, dass er der Außenseiter, der „Buhmann“ ist?

Dieser Neid und die Eifersucht schlagen in Hass um, sie machen die Brüder kaputt. Bis zu dem Punkt, dass sie Josef beseitigen wollen. Schwer zu verstehen, doch immer häufiger hört und liest man von Racheaktionen oder Vergeltung, wo Hass, Neid, Egoismus und Eifersucht die Ursachen sind. Diese Geschichte des Josef zeigt heute wie damals, was passieren kann, wenn Menschen sich ungerecht behandelt fühlen.

Der Text für dich

Starter

„Mama, der Junge von nebenan hat die neue Nintendo Switch. Die will ich auch!“ oder „Papa, das Mädchen von nebenan hat ein neues Fahrrad, ich will auch eins!“. Kleine oder größere Wünsche, die Kinder haben, weil andere sie auch haben. Kinder sind neidisch auf das, was andere haben, weil es toller, größer oder besser ist, als das Eigene. Schlimm wird es, wenn Eifersucht ins Spiel kommt. Am Anfang sind es meist materielle Dinge, später werden es dann Freunde oder Freundinnen, auf die und wegen denen man eifersüchtig wird. Zu lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen, ist wichtig, da sonst Freundschaften auf der Strecke bleiben können.

Checker

„Träum weiter“ – so oder ähnlich könnte die Antwort lauten, wenn in der Clique oder zu Hause auf einmal die jüngeren Geschwister oder jüngeren Freunde bestimmen wollen. Wie kann es auch sein, dass ein „Kleiner“ auf einmal der „Big Boss“ sein will. Eigentlich unvorstellbar. Meist sind die Kleinen diejenigen, denen man am wenigsten zutraut.

Bei Gott ist dieses Denken nicht vorhanden. Im Gegenteil, viele Geschichten handeln davon, dass Gott die Kleinsten und die Schwachen im Blick hat und mit ihnen große Geschichte schreibt. Gott ist es, der unser menschliches Denken auf den Kopf stellt und selbst die, die unter uns als gering angesehenen werden, wahrnimmt und etwas mit ihnen vorhat.

Hinführung

Die Geschichte der Träume des Josef beinhaltet zwei verschiedene Aspekte. In der ausführlichen Verkündigungsidee geht es eher um das Thema Träume und um die Zukunft, die Gott mit Josef vorhat. Die zweite Idee geht auf die Eifersucht und den Neid der Brüder ein.

Idee 1: Jakobs Selbstgespräch

Jakob läuft im Raum auf und ab.

„Mannomann, das war wieder ein Tag. Das Wetter war gut, wir waren alle am Arbeiten und alles lief super. Bis es dann passierte. Es gab wieder einmal Streit. Streit zwischen meinen Söhnen. Ihr müsst wissen, ich habe 12 Söhne. Puh, eine ganze Menge denkt ihr wahrscheinlich. Wie viel Geschwister habt ihr denn?“

„Für meine Zeit war das nicht unnormal. Ich hatte auch zwei Frauen. Das war auch normal zu meiner Zeit. Naja, aber zurück zu dem Streit. Habt ihr euch denn schon einmal gestritten? Und wisst ihr noch, worum es in dem Streit ging?“

Die Kinder erzählen von ihren Streiterfahrungen. Danach spricht Jakob weiter.

Idee 2: Waagschalen

Material: Waage mit zwei gegenüberliegenden Waagschalen, Steine, Stift, um auf den Stein etwas zu schreiben.

Falls von den Kindern nichts kommt, kann man folgende Vorschläge machen: Bessere Noten, besseres Aussehen, mehr Spielzeug, der beste Freund hat einen anderen Freund etc.

Mit den Kindern wird gemeinsam überlegt, auf was man neidisch sein kann. Die genannten Sachen werden auf die Steine geschrieben und auf die eine Waagschale gelegt. Irgendwann erreicht die Waagschale den Boden oder die Waage kippt.

Verkündigung

Verkündigungsart: Erzählung

Jakob setzt sich hin und erzählt weiter.

„Es ging bei dem Streit meiner Söhne natürlich wieder nur um ein Thema. JOSEF. Josef, das muss ich zugeben, ist mein Lieblingssohn. Er ist etwas Besonderes. Warum ich ihn am liebsten habe, ist eine andere Geschichte. Und die zu erzählen, würde zu lange dauern.

Weil ich ihn am liebsten hatte, bekam er auch immer mehr als die anderen Brüder. Das ärgerte die natürlich. Aber die großen Brüder von Josef machten immer wieder Sachen, die mir nicht gefielen. Sie versuchten, sich ihr Erbe schon vor meinem Tod zu nehmen. Sie zerstörten eine Stadt, weil sie die Bewohner hassten und noch viele andere Sachen. Und so wuchs meine Liebe zu Josef immer mehr.

Vor einiger Zeit habe ich nur für ihn einen besonders schönen bunten Mantel gekauft und ihm geschenkt. Da waren seine Brüder neidisch auf ihn. „Vater, warum bekommt der immer diese Sachen und ich nicht“ oder „Ich bin der Älteste, warum bekommt er diesen Mantel. Ich müsste ihn haben“. Und so wurden seine Brüder immer neidischer auf ihn.

Aber heute hat Josef das Fass zum Überlaufen gebracht. Als wir zusammensaßen, fing er auf einmal an zu erzählen: „Hört mir zu, meine Brüder. Ich hatte einen Traum. Als wir zur Ernte waren und die Garben zusammenbanden, da passierte folgendes. Meine Garbe stellte sich auf, genauso wie die Garben von euch.“ Kinder, wisst ihr denn, was eine Garbe ist?“

„Josef erzählte weiter. „Plötzlich verbeugten sich eure Garben vor meiner“. Mein ältester Sohn sagte gleich: „Wie kann das sein? Was soll das heißen? Sollen wir uns etwa vor dir verbeugen? Du bist nicht unser Anführer. Ich werde einmal diese Familie führen und werde mich bestimmt nicht vor dir verbeugen! Träum weiter!“

Josef sagte: „Bitte hört weiter zu, denn ich hatte noch einen Traum. Ich träumte vom Nachthimmel. Es waren Sonne, Mond und 11 Sterne zu sehen, die sich vor meinem Stern verbeugten“. Das war zu viel für mich. Konnte Josef wirklich erwarten, dass ich mich vor ihm verbeuge?! Ich bin sein Vater. Ich bin von Gott auserwählt, ein großes Volk zu führen. Wie kann es dann sein, dass in Josefs Traum sich sogar die Sonne und der Mond vor seinem Stern verbeugen? Ihr müsst wissen, Kinder, dass Sonne und Mond in unserer Zeit in Träumen als Symbol für Mutter und Vater zu verstehen waren.

Ich habe mich richtig darüber geärgert und musste mich zurückhalten, Josef nicht vor seinen Brüdern auszuschimpfen. Aber nachher nahm ich ihn mir zur Seite und fragte ihn, was das soll? Ich sagte zu ihm: „Es wird nie so kommen, dass…“ und dann habe ich aufgehört zu reden. Mir fiel nämlich ein, was ich vor Jahren erlebt habe.

Gott selber schenkte mir einen Traum. In diesem zeigte er mir, was er in meinem Leben mit mir vorhat. Damals war ich auf der Flucht vor meinem Bruder. Ich hatte Angst, den nächsten Tag nicht zu erleben, und Gott zeigte mir, was er noch mit mir vorhat und versprach mir vieles. Und wenn ich zurückschaue, ist vieles davon eingetreten.

Wenn Gott zu mir so geredet hat, warum nicht auch zu Josef? Für mich ist es unvorstellbar, dass Gott ihn als Herrscher über uns stellen wird. Aber warum nicht, denn Gottes Wege sind für uns nicht immer zu erkennen und zu verstehen.

Seine Brüder jedoch wollen es nicht. Sie werden sich hüten, vor Josef niederzuknien und ihn als Herrscher anzuerkennen. Im Gegenteil, ich habe Angst, was sie mit ihm machen. Josef ist mein Lieblingssohn, seine älteren Brüder sind aber eifersüchtig auf ihn. Ja sogar richtig neidisch. Egal, was er bekommt, sie wollen es auch, sie wollen es als erstes. Sie gönnen ihm nichts. Das macht mich traurig, denn ich liebe alle meine Söhne und kann nicht verstehen, warum es so gekommen ist.

Ich bete zu Gott, dass er einen Weg für uns alle hat und uns begleitet in unserem Leben.“

Jakob geht weg.

Die andere Idee

Habt ihr gesehen? Irgendwann war die Waagschale zu voll. Wir haben viele Sachen aufgeschrieben, die uns neidisch auf jemand anderen machen. Einige der Beispiele werden vorgelesen.

Dann wird die Geschichte aus der Sicht der eifersüchtigen Brüder erzählt. Dazu werden Steine vorbereitet, auf denen die Sachen stehen, auf die die Brüder neidisch sind.

Auf den Steinen könnte stehen: jüngerer Bruder, Lieblingssohn, schöner Mantel, bekommt mehr als alle anderen, Träume, weniger Arbeit als wir,… Die Begriffe können ergänzt werden mit den Gedanken, die die Brüder von Josef vielleicht gehabt haben.

Irgendwann ist auch bei den Brüdern zu viel in der Waagschale gewesen und sie schmiedeten einen Plan, der sehr schrecklich war. Aber das wird erst beim nächsten Mal erzählt.

Vertiefung

Wiederholung

Material: großes Blatt Papier, Stift

Die Stationen von Josefs Leben können wie eine Kurve mit Höhepunkten und Tiefpunkten gestaltet werden. Im Laufe der nächsten Treffen kann das Bild erweitert werden. An die Stationen im Leben kann man entweder Stichpunkte zu der Geschichte schreiben oder kleine Bilder malen, die den Lebensabschnitt beschreiben. So kann man die Geschichte von Josef bei jedem Treffen noch einmal gemeinsam mit den Kindern wiederholen.

Josef erlebt in seinem Leben sehr viele Höhen und Tiefen. Die Zeit bei seinem Vater und seiner Familie ist ein Höhepunkt in seinem Leben. Für seinen Vater ist er der Lieblingssohn, er bekommt mehr Beachtung als seine Brüder. Doch bei denen kommt das nicht gut an. Im Gegenteil, immer, wenn er etwas Besonderes bekommt, meckern seine Brüder, sie sind neidisch und gönnen Josef nichts.

Ganz schlimm sind die Träume Josefs. Keiner in seiner Familie ist ein Traumdeuter, aber was Josef mit den Träumen sagen will, das ist klar. Alle aus seiner Familie, selbst Vater und Mutter, werden sich vor ihm verbeugen. Das ist zu viel für seine Brüder und der Neid schlägt in Hass um.

Keiner aus seiner Familie ahnt, was Gott ihnen, insbesondere Josef, sagen will. Keiner hat den Weitblick, den Gott an dieser Stelle hat. Selbst Josef versteht es nicht.

An diesem Punkt kann der Merkvers mit den Kindern besprochen werden.

Gottes Blick geht weiter und er benutzt den Hass der Brüder für seinen Plan.

Gespräch

Für das Gespräch werden im Raum zwei Stühle aufgestellt. Auf dem einen Stuhl steht auf einem Blatt „Ja“ und auf dem anderen „Nein“. Die Kinder müssen sich je nach ihrer eigenen Antwort zu einem Stuhl stellen.

- Ward ihr schon einmal neidisch auf jemanden?

- Könnt ihr verstehen, dass die Brüder von Josef eifersüchtig waren?

- Glaubt ihr, dass Jakob ein guter Vater ist?

- Glaubt ihr, dass Gott Josef durch diesen Traum etwas sagen wollte?

- Glaubt ihr, dass Gott heute noch durch Träume spricht?

- Glaubt ihr, dass die Brüder irgendwann ihren Hass gegenüber Josef vergessen können?

Josefs Leben ist kein Traumleben, aber die Träume bekommen noch viel Bedeutung in seinem Leben. Auch der Hass der Brüder wird das Leben von Josef prägen und verändern. Aber Gott hat bereits einen Plan und einen Weg für Josef.

An dieser Stelle kann man mit den Kindern den Merkvers lernen.

Merkvers

„Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, Gott aber hatte dabei Gutes im Sinn.“ 1. Mose 50, 20

Einheitsübersetzung 1980

Zum Lernen des Merkverses kann man folgende Bewegung dazu machen:

Ihr habt Böses im Sinn gehabt – Mit dem Finger im Kreis zeigen und dann Daumen nach unten halten.

Gott aber hatte dabei Gutes im Sinn – nach oben Zeigen und dann den Daumen nach oben halten.

Gebet

Lieber Vater,

danke, dass du auf unterschiedliche Weise mit uns redest. Nicht immer verstehen wir das, was du uns sagst. Aber wir können wissen, dass du es gut mit uns meinst.

Du weißt auch, was wir denken und fühlen. Du weißt, auf wen wir neidisch sind und was uns eifersüchtig macht. Bitte hilf uns, dass diese Gedanken nicht unser ganzes Leben bestimmen, wie bei den Brüdern von Josef. Amen

Kreatives

Traumfänger basteln

Material: Ring (Holz oder Metall/Draht, mindestens 10 cm Durchmesser), Fäden, Federn, Perlen oder Ähnliches, um es an den Traumfänger zu binden

Anleitungen sowie das Material kann man auf verschiedenen Seiten im Internet finden.

Spielerisches

Spielemarathon

Material: diverse Spiele, bei denen man sich ärgern kann (u. A. Malefiz, Mensch ärgere dich nicht, Hütchenfangen, …)

In Kleingruppen können die Kinder verschiedene Spiele spielen. Alle haben eins gemeinsam, dass man sich im Spielverlauf ärgert (weil die Spielfiguren geschlagen werden, weil man gefangen wird etc.). In der Andacht oder beim Wiederholen der Geschichte kann man dies aufgreifen.

(T)Extras

Lieder

Unserem Gott ist alles möglich, Nr. 44

Die besten Pläne, Nr. 32

Bibelentdecker, Nr. 30

Spiele

Chef – Vize

Die Kinder sitzen im Kreis. Einer von ihnen bekommt den Titel Chef, der nächste im Uhrzeigersinn Sitzende heißt Vize und dann werden die restlichen Kinder im Kreis weiter durchnummeriert. Die Nummern sind aber an den Platz und nicht an das Kind gebunden, so dass sich die Nummer oder der Titel eines Kindes im Laufe des Spiels ändern werden.

Nun wird ein Rhythmus geklatscht: Erst wird mit beiden Hände auf die eigenen Beine geklopft, dann in die Hände geklatscht und dann erst links und dann rechts geschnipst. Wenn man mit links schnipst, sagt man seine Nummer oder den Titel. Wenn man mit rechts schnipst, sagt man die Nummer oder den Titel desjenigen, der als nächstes an der Reihe sein soll. Passiert ein Fehler beim Rhythmus Klatschen oder beim Nummern Sagen, muss die Person sich an die letzte Stelle im Sitzkreis setzen. Alle Personen, die in der Reihenfolge nach der Person kamen, rutschen einen Platz auf. Achtung: Jetzt haben einige Kinder eine neue Nummer oder einen anderenTitel und müssen aufpassen, wann sie an der Reihe sind.

Aktion

Neid verbrennen

Material: Zettel, Stifte, Feuer

Diese Aktion sollte im Freien durchgeführt werden!

Die Kinder schreiben auf einen Zettel, auf was oder wen sie neidisch sind. Wenn die Kinder möchten, können sie den Zettel verbrennen.

Damit verschwindet der Neid wahrscheinlich nicht sofort, aber es kann den Kindern helfen, es einfach mal aufzuschreiben und „abzugeben“.

Bausteine für eine Bibelarbeit nach 2. Mose 2-3

Endlich! Geschafft! Erschöpft steht Mose auf dem Berg Nebo und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Weit schweift sein Blick in die Ferne. Dort im Dunst liegt es: Das verheißene Land, das Land der Freiheit! Ein fruchtbares Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließen – unvorstellbar nach dem zermürbenden Weg durch die Wüste. Heimlich hatte auch Mose gezweifelt, ob sie es schaffen würden, dort anzukommen. Und nun war es soweit: Der große Traum wurde Wirklichkeit!

Mose wurde zum Vorbild für Martin Luther King und Barack Obama. Seine Lebensgeschichte ermutigt und gibt Orientierung. Dabei sah es lange gar nicht so aus, als würde aus Mose überhaupt etwas werden. Fast schien es, als habe er schon als Jugendlicher seine Chance vertan und seine Zukunft verpfuscht (2. Mose 2,11-15). Im Folgenden finden sich Bausteine für eine Bibelarbeit, die den unbekannten, steinigen Weg bis zu seiner Berufung nachvollziehen und Jugendliche motiviert, sich eigene Ziele zu setzen und sich dafür zu engagieren.

1. Wer ist dein Vorbild?

Große Papierbögen werden ausgelegt oder aufgehängt und die Jugendlichen werden befragt, wen sie als Vorbild haben und warum. Jeder wird aufgefordert, zwei bis drei Vorbilder vorzustellen. Gezielt kann gefragt werden, ob es biblische Personen gibt, für die sich die Jugendlichen begeistern. Mose und sein Einsatz für ein Leben in Freiheit wird vom Gruppenleiter als mögliches Vorbild eingeführt. Im Gespräch wird dann das in der Gruppe vorhandene Wissen über Mose zusammengetragen. Mose und seine Schlüsselrolle dürften -zumindest unterschwellig – bekannt sein, als Thema der Einheit wird das Leben des jugendlichen Mose bis zu seiner Berufung vorgestellt.

2. Bibelbaustein 1 – das Verbrechen (2. Mose 2,11-25)

Bevor der erste Bibelbaustein 2. Mose 2,11-15 gemeinsam gelesen wird, ist es nötig, die Geburtsgeschichte (2. Mose 2,1-10) in groben Zügen zu kennen und aus dem Kindergottesdienstwissen zusammenzutragen. Detailliert wird sie später erschlossen: Der Pharao, der Angst vor einem Aufstand der Hebräer hat, befiehlt, alle neugeborenen Jungen gleich nach der Geburt zu töten. Die Mutter von Mose verweigert dies und setzt ihren Sohn in einem Körbchen auf dem Nil aus – wie durch ein Wunder wird Mose von der Tochter des Pharao gefunden und wächst nun am ägyptischen Königshof auf.

Historisch lässt sich nur indirekt erschließen, wann Mose lebte. Keiner der Pharaonen wird mit Namen genannt, dazu waren sie aus biblischer Sicht nicht bedeutend genug. Doch aus dem Bau der Vorratsstädte Pitom und Ramses (2. Mose 1,11) lässt sich auf die Zeit um 1290 v. Chr. schließen. In Quellen außerhalb der Bibel wurde bisher noch kein sicherer Hinweis auf Mose gefunden.

2. Mose 2,11 -15

Liest man den Text gemeinsam und charakterisiert Mose, fällt auf, dass Mose sein gewohntes Umfeld im Palast bewusst verlässt und aktiv zu seinen hebräischen Brüdern hinausgeht. Er möchte wissen, wie es ihnen geht. Mit der Ungerechtigkeit, die er mitansehen muss, kommt er jedoch nicht klar: Überlegt versichert er sich noch, keine Zeugen zu haben, um dann impulsiv und heftig zuzuschlagen, solange bis der Ägypter tot ist. Auf Gewalt reagiert Mose mit extremer Gegengewalt. Und als hätte er nichts dazu gelernt, belehrt Mose einen Tag später noch einen Hebräer und weiß alles besser. Dieses Mal endet sein Eingreifen mit einer Katastrophe nun für ihn selbst: Mose muss fliehen – vor der Verfolgung des Pharao und schlimmer noch – vor seinen eigenen Brüdern. Mose ist mehr als gescheitert: Sein Einsatz für Gerechtigkeit ging völlig daneben und machte aus Mose einen Mörder.

Impuls zum Kurzgespräch in der Kleingruppe mit den Sitznachbarn

Ging es dir/euch auch schon einmal so wie Mose? Dass ihr zu Recht wütend wart, aber explodiert seid und mit dem Wutausbruch alles nur noch schlimmer wurde? Wie hätte sich Mose besser verhalten können?

In der Bibel wird das schwere Verbrechen von Mose nicht kommentiert. Es wird aber dokumentiert, wie zerrissen sich Mose in seiner Jugend gefühlt haben muss. Deshalb lohnt es sich, jetzt die Geburtsgeschichte gemeinsam mit dieser Perspektive zu lesen.

3. Bibelbaustein 2 – Zerrissene Kindheit und Jugend (2. Mose 1,22 bis 2,10)

Als Sohn einer hebräischen Familie verdankt Mose ausgerechnet der Tochter des Pharao sein Leben: Selbstbewusst und stolz macht sie Mose zum Ersatzkind und adoptiert ihn als eigenen Sohn. Von ihr erhält Mose auch seinen ägyptischen Namen, vermutlich bedeutet er sogar „Sohn von“ – die Erklärung in Vers 10 wurde erst nachträglich ergänzt und interpretiert den Namen auf hebräisch. Mose lebt als ägyptischer Prinz am Hof des Unterdrückers und gleichzeitig fühlt er sich als Hebräer. Ob Mose sich schämte, weil er ein bevorzugtes Leben führte? Ob er lieber mit seinen Brüdern gelebt und Frondienst verrichtet hätte? Das Verbrechen, das er so unvermittelt begeht, lässt es vermuten.

Impuls zum Kurzgespräch

- Im Plenum wird erarbeitet, wie spannungsgeladen das Leben des jungen Mose war.

- In Kleingruppen mit den Sitznachbarn wird die Situation von Mose dann übertragen:

- Kennt ihr heute Situationen, die der von Mose vergleichbar sind?

- Habt ihr euch auch schon so zerrissen gefühlt wie Mose? Zerrissen zwischen Ansprüchen von Eltern und Freunden und dem, was man selbst wichtig findet?

4. Bibelbaustein 3 – Zuhause und immer noch fremd (2. Mose 15b-22)

Mose flieht, er flieht in ein unbekanntes Land und in ein völlig neues Leben. Im fremden Midian baut er sich ein eigenes Zuhause und lebt nun in der Wüste, wie seine hebräischen Vorfahren. Doch obwohl Mose eine eigene Familie gründet, bleibt das Gefühl von Fremde: Seinen neugeborenen Sohn nennt er: „Gershom“: „Ich bin ein Fremdling geworden im fremden Land.“

Impuls zum Kurzgespräch in Kleingruppen mit dem Sitznachbarn

Wie fühlte sich wohl Zippora in ihrer Ehe mit Mose?

5. Bibelbaustein 4 – Die Berufung: Wendepunkt seines Lebens (3. Mose 1-10)

Der Bibeltext wird – wie bei der vorigen Bibelstelle – gemeinsam gelesen. Es ist eine der zentralen Stellen der Bibel überhaupt, weil Gott sich Mose selbst vorstellt und seinen Namen offenbart (Vers 14):

Oft ist Mose tagelang allein unterwegs und genießt es, weit draußen in der Wüste zu sein. Frei fühlt er sich hier und lässt den Blick weit schweifen. Vor ihm flaches, trockenes Land, dahinter der Berg Horeb. Die Luft flimmert vor Hitze – ein Dornbusch steht sogar lodernd in Flammen! Doch warum verbrennt er nicht? Mose hört seinen Namen, gleich zweimal wird er gerufen. Und Mose stellt sich: „Hier bin ich“! Sein ganzes Leben lief auf diesen Augenblick zu, ehrfürchtig verhüllt Mose sein Gesicht, der Boden auf dem er steht, ist heilig. Die lange Flucht ist nun vorbei.

Mose hat seine Lebensaufgabe gefunden. Dabei ist er nicht mehr allein unterwegs, sondern geführt und getragen vom Gott seiner Väter. Sein großer Traum, Israel zu befreien, sein Kampf für mehr Gerechtigkeit beginnt wirklich zu werden.

Impuls zum Kurzgespräch mit Blitzlicht-Einstieg

- Mose wird erst dann erfolgreich, als er sich von Gott getragen und geführt weiß. Macht es deiner Meinung nach einen Unterschied, ob man an Gott glaubt oder nicht?

- Wie kann man jeweils mit Krisen umgehen? Woher kommt die Motivation, durchzuhalten oder weiterzumachen?

Praxisimpuls zum Schluss: Einen Brief an sich selbst schreiben

Die Jugendlichen schreiben an sich selbst einen kurzen Brief, in dem sie ihren Lebenstraum für sich festhalten. Wie möchten sie in 10 Jahren leben? Welchen Beruf möchten sie haben und wofür möchten sie sich engagieren? Was könnte in einem Zeitungsartikel stehen, der über sie erscheint? Der Brief wird in ein Kuvert gesteckt und eingesammelt. Nach Ablauf einer vorher festgelegten Frist (halbes Jahr oder Jahr) wird der Brief den Jugendlichen zugeschickt, so dass sie dann an ihre Vorhaben erinnert werden.

Abschließendes Gebet: Die Einheit kann mit einem Gebet/Segenswunsch schließen, in dem um Gottes Beistand für die Jugendlichen und ihre Träume gebeten wird.

Hintergundwissen: Der Gottesname JHWH / Jahwe

„Ich werde sein, der ich sein werde“ bzw. „Ich bin der ich bin da“, die Übersetzung des Gottesnamens JHWH lässt sich im Deutschen nicht mit einem einzelnen Wort wiedergeben. Er bedeutet das aktive Dasein Gottes für den Menschen in der Gegenwart und Zukunft. Gott setzt sich machtvoll für sein unterdrücktes Volk ein, er ist dabei nicht manipulierbar wie die ägyptischen Götter. Nannte man diese bei ihren richtigen Namen, konnte man sie in ihren Taten beeinflussen. So abhängig macht sich der biblische Gott nicht von den Menschen. Aber er begegnet ihnen dort, wo sie ihn dringend benötigen, in einem unscheinbaren, dornigen Busch und im Leid der Unterdrückung. Er führt sein Volk in die Freiheit, zusammen mit Mose.

Wie der Name Gottes ausgesprochen wurde, lässt sich nur vermuten, denn geschrieben wurden im Hebräischen ursprünglich nur die Konsonanten, die Vokale sparte man aus. Später ergänzte man das sogenannte „Tetragramm“ JHWH mit den Vokalen von „Adonaj“ / „mein Herr“, weil man nun auf diese Anrede zurückgriff, um den heiligen Gottesnamen nicht zu missbrauchen. Daraus entwickelte sich dann fälschlicherweise „Jehova“ – richtig ist aller Wahrscheinlichkeit nach Jahwe.

5 Bibelarbeiten zu den ersten Texten der Bibel, eine Andacht, eine Interview, Ideen für die Praxis – alles gebündelt als digitale Ausgabe der echt. 2/20

1. Erklärungen zum Text

Die Urgeschichte, zu der der Schöpfungsbericht gehört, ist ein eigenständiger Sinnabschnitt in der Bibel. Sie umfasst die ersten elf Kapitel des Genesis-Buches bis zum Turmbau von Babel.

Hier geht es um die Geschichte zwischen Gott und der gesamten Menschheit, d.h. es wird Universalgeschichte geschildert, es gibt also noch keine besondere Perspektive, die auf dem von Gott erwählten Volk Israel liegt.

Der Schöpfungsbericht ist im wahrsten Sinne des Wortes ein „theologischer“ Text (griech. theós – Gott und lógos – Wort/Lehre), kein Aufsatz aus einem naturwissenschaftlichen Fachmagazin – und kann dementsprechend auch nicht einer solchen Erwartungshaltung gerecht werden! Es geht um viel mehr – es werden ganz grundsätzliche, existenzielle Aussagen über Gott und Mensch gemacht:

- Die Schöpfung hat ihren Ursprung in Gott selbst. Gott setzt den Anfang, in Gott selbst liegt der Anfang. Gott offenbart sich als der Handelnde, der alles weise ordnet.

- Der Mensch als Ebenbild Gottes (1.Mose 1,26.27) ist die zentrale Gestalt der Schöpfung und kann Gott gegenübertreten und ihm antworten.

- Die Verse 1-7 (Erschaffung Adams) und V.21-25 (Erschaffung Evas) sind eine nähere Beschreibung dessen, was in Kap. 1,26f schon insgesamt beschrieben wurde. Diese Erzählweise entspricht dem Hebräischen Denken.

- Gott gibt dem Menschen eine besondere, herausgehobene Stellung: Er ist frei über dem Rest der Schöpfung und würdig, eigenverantwortlich zu handeln. Er wird von Gott in den Garten Eden gesetzt (V.8) und ist privilegiert, den Tieren ihren Namen zu geben (V.19).

- Der Mensch hat den Auftrag, zu bebauen und zu bewahren (V.15 – Lutherübersetzung), andererseits wird deutlich, dass die Freiheit nicht grenzenlos ist: Vom Baum der Erkenntnis soll der Mensch nicht essen (V.17).

- Adam bekommt mit Eva eine „Hilfe“ geschenkt, die ihm ebenbürtig ist und seinem Wesen entspricht (V.18.20). Dabei besteht kein Rangunterschied, Mann und Frau sind in ihrer Unmittelbarkeit zum Schöpfer gleichrangig und gleichwertig. Damit hat Gott den Menschen als zwei unterschiedliche sexuelle Wesen geschaffen, die ihre Sexualität als lustvoll und erfüllend erfahren dürfen. Ebenso wird deutlich: Der Mensch ist auf Gemeinschaft hin angelegt, es gibt eine von Gott gewollte Einheit von Mann und Frau.

2. Bedeutung für heute

Die Texte der Urgeschichte behandeln die großen Fragen des Seins, die sich Menschen in jeder Generation stellen: die Frage nach dem Ursprung aller Dinge, nach dem Sinn des Ganzen, die Frage nach Liebe und Sexualität, nach Identität und Anerkennung, Scheitern und Neuanfang. Es geht um die Beziehung zu Gott und die Gemeinschaft unter uns Menschen.

Unser Bibeltext führt uns mit dem Bericht über die Erschaffung des Menschen und den Garten Eden dort hinein: Wir sind kein zufälliges Produkt, sondern wir leben, weil einer es wollte und uns seinen Lebensatem (V.7) eingehaucht hat – der lebendige Gott, der uns das Leben geschenkt hat.

Einerseits lassen sich aus 1.Mose 2 eine Vielzahl aktueller Bezüge ableiten:

- Das Motiv des „Bebauens und Bewahrens“ drückt bis heute die Spannung aus, in der die Menschheit seit jeher steht: Berufen tätig zu sein, zu gestalten und zu herrschen (vgl. 1.Mose 1,28) und ebenso berufen, um Verantwortung für die anvertraute Schöpfung wahrzunehmen und diese zu erhalten.

- Zum Wesen des Menschen gehört aber auch, dass er in Versuchung gerät, seine Freiheit und Verantwortung zu missbrauchen: In leergefischten Meeren schwimmen heute Millionen von Tonnen an Plastikmüll, die Profitgier Einzelner hat jedes gesunde Maß verloren.

- Wir erleben gesellschaftlich derzeit aber auch eine große Dynamik: Es gibt eine ganz neue Bereitschaft, insbesondere in der jüngeren Generation, sich viel stärker für Themen wie Nachhaltigkeit, Verteilungsgerechtigkeit und Klimaschutz einzusetzen. Gleichzeitig erscheint die gesellschaftliche Debatte um konkrete Lösungen sehr unübersichtlich und die Grenzen zwischen Sachorientierung und Ideologie verschwimmen teilweise.

Andererseits erleben wir, dass die von Gott gegebene Schöpfungsordnung mehr denn je in Frage gestellt wird:

- Wer kann und will heute noch denken, dass es eine letzte Instanz über uns gibt, vor der wir uns verantworten müssen?

- Wer will noch anerkennen, dass die menschliche Freiheit nicht grenzenlos ist, dass Sexualität von Liebe nicht entkoppelt werden darf und dass es einen schöpfungsgemäßen Sinn hinter der Berufung zur Gemeinschaft, der Zweigeschlechtlichkeit, der Ehe und des Aufeinander-angewiesen-Seins der Menschen gibt?

- Diese ganzen Fragen und Themen bleiben sinnentleert, wenn wir sie nur theoretisch betrachten. Am Ende steht für jeden Einzelnen von uns die Frage, wie wir mit unserem Lebensstil den Auftrag zum Bebauen und Bewahren füllen und wie wir ganz persönlich in Beziehung zum Schöpfer leben, vor dem wir Verantwortung tragen.

3. Methodik für die Gruppe

Einstieg „Paradies“

Überlegt gemeinsam, wofür das Wort „Paradies“ heute allgemein steht: Wie wird es von den Menschen unserer Zeit gefüllt?

Tauscht euch außerdem kurz darüber aus, was „Paradies“ für euch persönlich bedeutet.

Bibeltext lesen

Lest gemeinsam den Bibeltext, gerne nach verschiedenen Übersetzungen. Danach könnt ihr eine kurze Zeit der Stille halten, um den Text auf euch wirken zu lassen und innezuhalten.

Den Bibeltext zum Sprechen bringen

a) „Die drei Fragezeichen“ bzw. Ausrufezeichen

Auf vorbereiteten Textblättern (auf denen der Bibeltext abgedruckt und ein breiter Rand für Notizen ist) hat jeder die Möglichkeit, drei Fragezeichen zu platzieren – noch edler natürlich, wenn ihr kleine Fragezeichen-Sticker aus dem Schreibwarenladen besorgt.

Reihum stellt jeder eine Frage. Wer einen Gedanken bzw. Antwort dazu hat, kann direkt darauf eingehen. So sind auch mehrere Runden möglich.

Die Methode lässt sich alternativ auch mit Ausrufezeichen machen: Reihum kann jeder eine Beobachtung, einen Impuls an die Anderen weitergeben. Dies soll von den anderen Teilnehmern nicht kommentiert werden.

b) Impulsfragen

Der Bibeltext hält viele spannende Themenbereiche bereit. Folgende Fragen können euch im Gespräch anleiten:

- Was wird im Bibeltext deutlich über Gottes Wesen?

- Wie wird der Mensch durch Gott gewürdigt?

- Was bleibt geheimnisvoll am Garten Eden?

- Was würde meine Kollegen, Nachbarn, Kommilitonen… überraschen, ärgern, freuen… wenn sie diesen Bibeltext lesen?

Bausteine zur Vertiefung

a) Diskussion

Auf Grundlage von Vers 15 kann das Bibelgespräch bewusst zugespitzt werden: „Bebauer“ treffen auf „Bewahrer“. Sortiert euch einfach mal in diese zwei Gruppen und nehmt folgende Gesprächspositionen ein:

- Die Einen überlegen, was „bebauen“ in christlicher Verantwortung heute konkret bedeutet und wie es noch besser umgesetzt werden kann.

- Die Anderen plädieren für ein konsequentes „Bewahren“ im Sinne des Schöpfungsauftrages.

Formuliert am besten zugespitzte Thesen, diskutiert miteinander und überlegt anschließend gemeinsam, wie ein Lebensstil aussehen kann, der beides miteinander verknüpft.

b) Schreibgespräch

Schreibt Vers 24 mittig auf ein großes Plakat (am besten A2-Format).

Jeder Teilnehmer kann den Vers nun kommentieren, Fragen formulieren oder Gedanken äußern – aber alles im Schreibgespräch, d.h. es wird nicht geredet, sondern alles auf das Plakat geschrieben! Jeder ist eingeladen, die Gedanken und Anmerkungen der Anderen zu kommentieren bzw. weiterzuführen, durch Pfeile, Gedankenstriche, Sprechblasen, Emoticons und was euch sonst noch alles einfällt.

c) Adams Tagebuch

Stellt euch vor, Adam schreibt Tagebuch und wird zum Blogger. Welche Einträge hätte er aus seiner Sicht wohl gemacht? Geht einfach mal den Bibeltext durch und fragt euch, was das Handeln Gottes bzw. das Geschehen im Text für Adam bedeutet und in ihm auslöst.

d) Die Szene nachbilden

Was für Kreative: Macht mal Platz auf dem Tisch oder Fußboden, um den Bibeltext in Szene zu setzen.

Ihr braucht eine Kiste Lego oder eine Tüte Knetmasse oder ihr plündert den Spieleschrank und holt so viel wie möglich an Spielfiguren und -zubehör aus euren Gesellschaftsspielen heraus.

Damit könnt ihr den Bibeltext plastisch abbilden. Das macht jede Menge Spaß, ist aber nicht Selbstzweck: Folgende Fragen/Zielgedanken können euch dabei anleiten und während des „Bauens“ ins Gespräch führen:

- Wo hat der Mensch Freiheit, wo sind ihm Grenzen gesetzt? Wie kann man das darstellen?

- Inwiefern steht der Mensch im Paradiesgarten ganz im Mittelpunkt, welche Rolle nimmt Gott ein?

Die neunte Direktwahl zum Europäischen Parlament (kurz Europawahlen) fand am 26. Mai 2019 statt. Der 64. Eurovision Song Contest fand vom 14. bis 18. Mai 2019 im Internationalen Kongresszentrum in Tel Aviv statt. 1982 wurde die 17-jährige Nicole beim Eurovision Song Contest mit dem Lied „Ein bisschen Frieden“ berühmt. An vielen Orten in Europa wurde das Lied zum Gespräch-inhalt: Gibt es so etwas wie ein „bisschen“ Frieden? Ist Frieden nur Träumerei? Was kann der normale Mensch tun, damit Frieden wird? Angeregt durch das Lied war Frieden ein Thema für die Menschen. Das Thema war nicht neu, aber damals aktuell wie heute.

Auch die Bibel kennt Geschichten von Menschen die sich nach Frieden sehnen und entsprechend handeln. Die Jahreslosung aus Psalm 34,15 macht deutlich: „Gott spricht: Suche Frieden und jage ihm nach.“ Wir sind gerufen, aktiv zu werden. Wer sich traut mit seinem Lied beim ESC aufzutreten soll das tun – wem andere Wege besser liegen, ist aufgerufen dementsprechend zu handeln. Nichts zu tun ist keine Alternative.

Ich weiß meine Lieder die ändern nich‘ viel

Ich bin nur ein Mädchen das sagt was es fühlt

Allein bin ich hilflos ein Vogel im Wind

Der spürt dass der Sturm beginnt

(Das Lied ist auf Youtube zu finden unter: https://youtu.be/W9S3YMmIFdw)

Einstieg – ein Spiel zum Ankommen

Die Teilnehmenden werden in drei Gruppen aufgeteilt. Die Gruppe, die zuerst die Aufgabe gelöst hat, hat gewonnen. Sind die Gruppen nicht gleich groß, muss eine Person aus der kleinsten Gruppe oder jeweils eine Person aus den zwei kleineren Gruppen die Aufgabe zweimal lösen. Hauptsache: Jede Gruppe hat gleich viele Runden.

Jede Gruppe steht in einer Reihe, dicht hintereinander, die Füße etwas auseinander. Die Person ganz vorne schießt mit eigener Methode den Ball durch die Beine der Gruppe. Wer ganz hinten ist fängt den Ball, springt nach vorne, schießt den Ball nach hinten und stellt sich vorne in die Reihe auf. Die Gruppe darf mithelfen. Wichtige Regel: Der Ball muss zwischen den Beinen jeder Person durchgehen. Klappt das nicht, kommt der Ball wieder nach vorne und die Person versucht es nochmal.

Reflexion zum Einstiegsspiel:

Die Gruppe steht im Kreis. Zehn Fragen werden gestellt. Wer dazu keine Meinung hat, bleibt stehen. Wer mit „Nein“ oder „Nicht einverstanden“ antworten will, geht ein Schritt nach hinten. Wer mit „Ja“ oder „Einverstanden“ antworten will, geht ein Schritt nach vorne. Wurde eine Frage beantwortet, gehen alle wider zur Ausgangsposition im Kreis zurück.

1. Mein Team hat gewonnen.

2. Das Spiel war fair.

3. Das Spiel war lustig.

4. Ich möchte das Spiel nochmal spielen.

5. Solche Spiele sind kindisch und gehören nicht in unsere Jugendgruppe.

6. Ich finde, alle haben gut mitgemacht.

7. Dieses Spiel ist nur für Jungs.

8. Ich könnte mir gut vorstellen, mit meiner Klasse dieses Spiel zu spielen.

9. Ich kenne ein anderes Spiel. Das möchte ich mit unserer Gruppe spielen.

10. Ich möchte noch was sagen.

TIPP: Je nach Gruppe (und Zeit) kann es interessant sein, den Teilnehmenden die Möglichkeit anzubieten, ihre Antwort zu erklären und nicht nur bei Frage 10 etwas zu sagen.

Die Themen des Tages und ich

An einer Wand im Gruppenraum wird ein A3-Zettel mit den Worten: „JA – Einverstanden“ angebracht. An der gegenüberliegenden Wand wiederum ein Zettel mit den Worten: „Nein – Nicht einverstanden“. Der Gruppe wird erklärt, dass anders als im vorigen Spiel niemand in der Mitte stehen bleiben kann. Auf jede Frage muss jeder Jugendliche sich für eine Richtung entscheiden. Ob mit einem kleinen Schritt, mehreren Schritten oder ganz bis zu der einen oder anderen Wand, bleibt der Person überlassen. Nachdem alle ihre Position zur Frage eingenommen haben, können Interessierte sich mit kurzen Statements zu Wort melden. Eine Diskussion ist aber (noch) nicht vorgesehen. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter steht erhöht in der Mitte des Raumes und stellt die Fragen. Vor jeder Fragestellung stellt sich die Gruppe wieder in die Mitte des Raumes.

1. Ich bin Europäer / Europäerin.

2. Für mich ist Europa viel größer als nur die Europäische Union.

3. Wenn ich alt genug bin / weil ich alt genug bin, werde ich an den Europawahlen teilnehmen.

4. Für mich ist Europa wie eine Festung, die Flüchtlinge und viele andere Menschen die hierher umziehen wollen, fernhält.

5. Ich finde, die Grenzen von Europa müssen besser geschützt werden, damit kein Mensch ohne Erlaubnis einreisen kann.

6. Ich finde es gut, dass die Europäische Union junge Menschen unterstützt, damit sie im Ausland Freiwilligendienst machen oder im Ausland studieren können.

7. Die Menschen in Europa können sehr wenig mitentscheiden, alles wird von den Bürokraten in Brüssel entschieden.

8. Ich beneide die Bewohner vom Vereinigten Königreich. Sie haben sich den Brexit getraut. Das sollten wir auch machen.

9. Ich würde lieber beim Eurovision Song Contest auftreten als mich in der Europapolitik zu engagieren.

10. Ich fände es toll, wenn unsere Jugendgruppe im Rahmen von Erasmus+ ein Jugendaustauschprojekt mit einer anderen Jugendgruppe in Europa durchführen würde.

Vertiefung der Tagesthemen

Mitarbeitende sollten im Vorfeld entscheiden, ob Variante A oder B besser für die Gruppe geeignet ist.

Variante A (wenig Zeit, nicht intensiv): Jede Kleingruppe erhält die Liste mit den 10 Fragen und hat die Aufgabe, sich darauf zu einigen, welche Frage die einheitlichste Antwort in der Kleingruppe hat und welche Frage die meist umstrittene in der Kleingruppe ist. Dazu gehen sie die Fragen kurz durch und zählen, wer auf welcher Seite vorhin gestanden hat. Anhand dieser Statistik kommen sie zu einer Antwort.

Variante B (mehr Zeit, intensiver): Jede Kleingruppe erhält die Liste mit den 10 Fragen und geht die Fragen durch, um herauszufinden bei welchen 3 bis 5 Fragen die extremsten unterschiedlichsten Meinungen in der Kleingruppe zu finden sind. Anschließend stellen die Kleingruppen ihre Ergebnisse der Gesamtgruppe vor.

In einem vierminütigen Video, das auf Youtube zu finden ist, erklärt die Gruppe „explainity“ ihre Sicht auf die Europäische Union und erläutert einige der Vor- und Nachteile der großen Institution. (https://www.youtube.com/watch?v=pQHUOTCRv3E&vl=de)

Bewegtes Quiz

Kopiervorlagen müssen auf verschiedenfarbiges Papier ausgedruckt und ausgeschnitten werden. Für jede Person ein Stift. Verkleidung für die Schiedsrichter. Jeder Schiedsrichter / jede Schiedsrichterin braucht eine Trillerpfeife, einen Tacker, genügend Tackernadeln und Antworten auf 10 Fragen. In vier Ecken des Raumes stehen die Schiedsrichter (ausgewählte Teilnehmende oder Mitarbeitende, Verkleidung nicht vergessen: sie sollen gut sichtbar sein). Jeder von ihnen hat eine Liste mit 10 Fragen und den dazugehörigen Antworten. Die Fragen (aber nicht die Antworten) sind nummeriert.

Alternative: Anstatt das bewegte Quiz mit 40 Fragen und vier Schiedsrichtern zu spielen, kann viermal hintereinander gespielt werden mit 10 Fragen und entsprechend kleinerer Gruppe!

Zur Vorbereitung wurden alle Fragen auf helles Papier und alle Antworten auf dunkles Papier kopiert und ausgeschnitten. Auf dem Tisch liegen nun zwei Stapel. Stapel A: Alle Fragen in richtiger Reihenfolge. Stapel B: In gleicher Reihenfolge wie A, aber die sieben ersten Antworten sind unten im Stapel.Wenn die Schiedsrichter ihre Plätze in den vier Ecken gefunden haben, wird das Spiel erklärt.

Alle Teilnehmenden stellen sich in einer Linie vor den Tisch und nehmen dann gleichzeitig von den zwei Stapeln jeweils eine Karte. Jeder schreibt auf die unbedruckten Seiten der beiden Karten seinen Namen. Übrige Fragen und Antworten werden im Raum verteilt. Nun fängt das Spiel an. Vorher dürfen sich die Teilnehmenden nicht über den Inhalt ihrer Karten austauschen. Das Ziel ist es, so schnell wie möglich die richtigen Fragen auf alle Antworten zu finden. Nur Schiedsrichter können darüber urteilen, ob die richtige Antwort gefunden wurde.

Am Anfang sucht jede Person nach einer Antwort auf die Frage eines hellen Zettels und antwortet gleichzeitig auf Anfragen von Anderen, ob er/sie die richtige Antwort zu der Frage auf dem dunklen Zettel hat. Finden sich zwei, müssen sie in die passende Schiedsrichterecke gehen. Solange eine Gruppe auf die Auswertung aus einer Schiedsrichterecke wartet, darf diese Gruppe nicht von anderen gestört werden. In der Schiedsrichterecke wird die richtige Frage zur richtigen Antwort (falls mitgebracht) angeheftet. Die zwei Personen, die ihre Antwort mit der passenden Frage verbunden haben, begeben sich nun als Zweiergruppe ge-meinsam auf die Suche nach Fragen und Antworten. Werden ihre Fragen/An-worten an weitere Fragen/Antworten angeheftet, wächst die Gruppe. Hat eine Gruppe keine Frage oder keine Antwort mehr übrig, darf sie neue Karten aus den herumliegenden Karten nehmen und weiter geht’s!

Beispiel: Caro und Lea sind nun eine Zweiergruppe, weil sie in der Schiedsrichterecke waren und die Fragekarte von Caro wurde mit der Antwortkarte von Lea zusammengetackert. Das gleiche gilt für Paul und Simon. Nun entdecken Simon und Lea, dass sie zwei Karten haben, die zusammenpassen. Dann gehen ALLE VIER in die passende Schiedsrichterecke (dürfen so lange nicht gestört werden) und lassen das bestätigen. Nun sind sie eine Vierergruppe. Findet nun Caro eine Frage die auf ihre Antwortkarte passt, kommt die Person (oder Gruppe) zu der Vierergruppe dazu. Die Schiedsrichter markieren bereits beantwortete Fragen. Wurden alle 10 Fragen aus ihrer Liste beantwortet, blasen sie in ihre Trillerpfeife. Das Spiel endet, wenn alle 40 Fragen beantwortet wurden.

Auswertung Quiz: Alle werden gebeten, das bewegte Quiz zu bewerten. Wer es super gut fand, malt seine Hand komplett grün an und gibt mit einem Händedruck auf dem Plakat seine Stimme ab. Wer das bewegte Quiz komplett doof fand, stimmt mit einer roten Hand ab. Dazwischen sind alle Variationen möglich – Kreativität ist gefragt. Wenn alle Hände ihre Spuren auf dem Plakat hinterlassen haben, können Teilnehmende, die es wünschen, Stellung zu ihrer Stimme vor der Gruppe nehmen.

Vorschlag: Alle Fragen mit Antworten werden auf ein Plakat geklebt und im Gruppenraum – neben dem Plakat mit den Händen – aufgehängt.

Zusatz – Politische Bildung

Am Ende vom bewegten Quiz sind unterschiedlich große Gruppen entstanden, vielleicht nur eine oder zwei. Dieser Prozess kann ein Anlass sein, um über die Entstehungsprozesse hinter „Mehrheiten“ zu reflektieren. (http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-lexikon/161401/mehrheit)

Unsere Fragen: In einem kurzen Youtube-Spot fragt sich die Schauspielerin Anna Julia Kapfelsberger (momentan in „Bettys Diagnose“ zu sehen): „Wäre ich ohne Europa überhaupt auf der Welt?“ – https://youtu.be/KUyYwMdR8ic Anschließend werden alle Teilnehmenden eingeladen, ihre Fragen zu Europa auf die Plakate zu schreiben, die für sie jetzt nach der Gruppenstunde wichtig sind.

Kurzer Impuls zur Jahreslosung:

Schalom (Friede) ist ein Geschenk des lebendigen Gottes. Das SUCHEN und ihm NACHJAGEN ist unsere Aufgabe. Ein Menschenleben reicht nicht dazu, ein Mensch allein kann auch wenig bewegen. Als Gemeinschaft von Christinnen und Christen können wir einen Beitrag leisten. Solche Beiträge können Fürbitten im Jugendkreis sein, praktische Hilfen für Menschen in Not, deutliche Worte gegen Mobbing. Wenn wir das Verlangen spüren, den Frieden zu suchen, wenn wir ihm emotional nachjagen, merken wir: Unser Herz schlägt für den Frieden.

TIPP: Gemeinsam ein Lied zur Jahreslosung singen. Material, weitere Impulse zur Jahreslosung und das Video findet ihr hier: https://www.youtube.com/watch?v=p71wbt19diEhttps://jahreslosung.net/frieden-finden-das-lied-zur-jahreslosung-2019

Weitere Ideen und Informationen im Internet:

Europa braucht uns – wir brauchen Europa – ein Positionspapier des Deutschen Bundesjugendrings: www.dbjr.de/artikel/europa-braucht-uns-wir-brauchen-europa

Die offizielle Homepage des ESC: www.eurovision.de

Alles rund um die Europawahlen: www.diesmalwaehleich.eu

Das tut die EU für mich: what-europe-does-for-me.eu/de/portal

Die Simpleshow erklärt die Institutionen der Europäischen Union: https://www.youtube.com/watch?v=Qg2mex0Cb4s

Simulationsspiele zur Einwanderungs- und Asylpolitik – Ein Angebot des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in München: europarl.europa.eu/germany/de/jugend-schulen/simulationsspiele-für-schülerinnen-und-schüler

Teaser-video auf Englisch „What has Europe ever done for us?“ https://youtu.be/lFyywfHbj3M

Es ist mitten in der Nacht. Ich stehe direkt hinter einem Baum. Die Mauer aus Schuhkartons befindet sich ca. zehn Meter von mir entfernt auf einer Wiese. Acht Kinder umringen in gleichmäßigem Abstand die Mauer, fest entschlossen, niemanden an die Bausteine heranzulassen.

Plötzlich höre ich eine Stimme: „Da, hinter dem Baum. Da ist jemand!” Eine weitere Stimme: „Sicher?” Die erste Stimme: „Ganz sicher!” Noch ehe ich weiß wie mir geschieht, stürmen zwei Kinder auf „meinen” Baum zu, die anderen bleiben auf ihrem Platz vor der Mauer. Nur mit Mühe gelingt es mir, die Kleinen abzuwehren.

In den folgenden nächtlichen Stunden entwickeln wir, das Überfallteam, eine neue Strategie, um die „Nehemia-Mauer” zu zerstören. Anstatt uns anzuschleichen, laufen wir direkt auf die Mauer zu nach dem Motto: „Angriff ist die beste Verteidigung”.

Wer nun denkt, die Kinder flüchten, der täuscht sich. Sie sind Schauspieler des biblischen Nehemia-Anspiels, Bürger Jerusalems und Kinder Gottes. Als solche blockieren sie die Mauer und lassen nur wenig Zerstörung zu. Die Kinder verteidigen die Mauer gegen Erwachsene – eigentlich übermächtige Gegner. Der Zusammenhalt der Kinder berührt mich. Sie zeigen es deutlich: Gemeinsam mit Gott ist alles zu schaffen.

Diese Ausgabe des Jungscharleiters handelt von Nehemia, einem Mann, der andere motiviert hat, mit Gott gegen alle Schwierigkeiten des Alltags anzukämpfen. Die Ideen und Vorschläge in diesem Thema weisen auf Nehemia hin und zeigen, was Mitarbeitende und Jungscharler von ihm lernen können: Mit Gott ist alles zu schaffen!

Herzensanliegen vor Gott bringen

Zielgedanke

Beten heißt Reden mit Gott. Über alles, was dir auf dem Herzen liegt, kannst du mit Gott reden.

Vorüberlegung für Mitarbeitende

Das Volk Israel lebt seit seiner Eroberung vor etwa 50 Jahren im fremden Land, in Persien, dem heutigen Irak. Die vertriebenen und verschleppten Gefangenen mussten im Exil bleiben und

durften nicht zurück in ihre Heimat. Mehrere Generationen wuchsen in der Fremde auf. Die Menschen wissen trotzdem noch, dass sie das Volk Israel sind, auch wenn wie sich mit dem

Leben in der Fremde arrangiert haben. Manche machen sogar im Exil Karriere, wie z. B. Nehemia: Er ist Mundschenk am Hof des Königs, Und doch möchte er zurück in seine alte Heimat Israel. Deshalb bittet er den König um die Erlaubnis zur Heimreise. Damit tauscht Nehemia seinen sicheren, angesehenen Arbeitsplatz ein in Unbequemlichkeiten, Unsicherheiten, evtl.

sogar Gefahr. Warum? Die Situation in der Hauptstadt Jerusalem, vor allem die zerstörte Stadtmauer Jerusalems und damit die Schutzlosigkeit der Bewohner, ist Nehemia nicht egal. Es ist

ihm ein Herzensanliegen, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Dieses Anliegen bringt er im Gebet vor Gott. Und Gott erhört diese Bitte. Nehemia erhält die Erlaubnis des Königs, nach Jerusalem

zu ziehen.

Erlebniswelt der Kinder

Ein Herzensanliegen, also ein Anliegen, das aus tiefstem Herzen kommt, ist die Grundlage der Motivation Nehemias, Gott um Hilfe zu bitten.

Herzensanliegen kennen auch Kinder. Sich für etwas oder jemanden stark zu machen, das ist absolut schön. Wenn wir ungeahnte Kräfte spüren, wenn sich Ideen und Gedanken entwickeln,

fühlen wir uns gut und freuen uns.

Von Nehemia können wir lernen, dass wir mit allem, was uns auf dem Herzen liegt, zu Gott kommen können. Gott interessiert, was uns wichtig ist. Er antwortet und hilft uns.

Einstieg

Jedes Kind bekommt als Vorlage einen Steckbrief von Nehemia. Sein Name ist schon eingetragen. Jetzt geht es darum, mit Hilfe der Bibel die anderen Informationen zu finden. Mögliche Fragen könnten sein: Name des Bruders, Name des Vaters, Religion, Wohnort, Beruf, neue Aufgabe … Die Antworten zu diesen Fragen sind in in Neh 1,1–2 und 8 nachlesen. Nach einer vereinbarten Zeit sammelt ihr die gefundenen Daten und tragt sie in einen überdimensionalen Steckbrief ein.

Erzählung

Andachtsimpuls

Nehemia sah große Not und hatte als Herzensanliegen den Aufbau der zerstörten Stadtmauer zum Schutz der Bewohner.

Auch uns beschäftigt etwas – das eine mehr, das andere weniger. Was sind unsere Herzens-anliegen, wo sehen wir Not? Wer oder was ist uns wichtig?

Von Nehemia können wir lernen, wie man klug umgeht mit einem Herzensanliegen oder in einer Notlage, indem man nämlich Gott davon erzählt und ihn um Hilfe bittet. Gott ist an dem interessiert, was uns bewegt. Wir können uns darauf verlassen, dass Gott uns zuhört und uns hilft. Darum ist es gut, wenn wir mit Gott im Gespräch bleiben.

Gebet

Guter Gott,

wir danken dir dafür, dass du dich für uns, für unsere Ideen

und unsere ganz persönlichen Anliegen interessierst.

Wir können mit dir über alles reden und danken dir,

dass du uns zuhörst. Bitte zeige uns auch, wo wir helfen können.

Amen.

Ideen zur Vertiefung

Gebetsspiel

Durch dieses Memory-Spiel sollen Kinder zum Gebet ermutigt werden. Bastelt in Kleingruppen von vier bis sechs Kindern ein Gebets-Memory. Gebt den Kindern vorbereitete kleine Kärtchen.

Auf je zwei dieser Kärtchen schreiben die Kinder das gleiche Gebetsanliegen. Das können Personen sein, die ihnen wichtig sind, oder Notsituationen, von denen sie gehört haben.

Dann spielt ihr Memory. Wird ein Gebetsanliegen zweimal aufgedeckt, betet ihr laut oder leise dafür, nehmt dieses Kartenpaar heraus und spielt weiter.

Weitere Gebetsspiele

Liedvorschläge

- Alle meine Sorgen, Einfach spitze Nr. 149

- Beten, Einfach spitze Nr. 78

- Vom Anfang bis zum Ende, Einfach spitze Nr. 14