Ablauf

Durch die Übung Gefangenenmahl soll den Teilnehmenden eine neue Erfahrung beim Essen ermöglicht werden. Den Teilnehmenden sollte vorher nicht mitgeteilt werden, was während des Essens passiert. Sobald alle Teilnehmenden am Tisch sitzen, werden ihre Handgelenke mit denen ihres direkten Sitznachbarn zusammengebunden. Wichtig ist, dass die Knoten weder zu eng noch zu locker sitzen. Die Teilnehmenden sollen ihre Hände nicht aus den Armbinden ziehen können, dürfen aber auch nicht durch diese verletzt werden. Nun können die Teilnehmer mit dem Essen beginnen. Dies ist jedoch nur durch Absprache und gemeinsame Bewegungen mit den Sitznachbarn möglich. Die Übungsleitung muss zu jeder Zeit zugegen sein, um die Teilnehmer zu unterstützen und, wenn nötig, zu bedienen.

Regeln

- Die Hände der Teilnehmenden bleiben während der gesamten Dauer des Essens miteinander verbunden.

- Die Teilnehmer dürfen nur übliches Besteck (Messer, Gabel, Löffel) verwenden. Weitere Hilfsmittel sind nicht erlaubt.

Anregungen und Hinweise

In der Auswertung kann ein Bezug auf christliche Glaubenserfahrungen genommen werden.

- Die Teilnehmenden machen während des Essens die Erfahrung, dass sie nur gemeinsam die Aufgabe bewältigen können. Wenn jeder nur an sich denkt, wird niemand satt und das Essen wird verschüttet. Die Übung erfordert Achtsamkeit und Rücksichtnahme von jedem Teilnehmenden, was während der Reflexion aufgegriffen werden kann. Jesus kann hier zum Vorbild genommen werden, der stehts für die Bedürftigen gesorgt hat.

- Ein weiterer Denkanstoß dieser Übung ist das Thema Freiheit. Die Teilnehmenden erleben unmittelbar was es bedeutet eingeschränkt (unfrei) und von anderen abhängig zu sein. Ein biblischer Impuls hierzu findet sich im Psalm 146,7: „Der Herr macht die Gefangenen frei.“ Die Teilnehmenden werden dazu angeregt zu überlegen, was sie im Leben frei oder unfrei macht.

- Variante: Während des Essen müssen die Teilnehmer schweigen. Dies erhöht den Schwierigkeitsgrad, aber auch die Spannung der Übung. Die Teilnehmer müssen nun noch intensiver auf ihre Sitznachbarn eingehen.

Ein Adventsweg, der im Freien, in Räumen oder auch digital durchgeführt werden kann. Während dieser Kirche Kunterbunt entsteht ein Weg, der zur Krippe führt. Es gibt immer ein Teil der Weihnachtsgeschichte, die mit Figuren, dem Stall und einem Tuch erzählt wird. Darauf folgt eine passende Aktion und Gesprächsimpulse zum Thema. Bei einer digitalen Kirche Kunterbunt können auch alle Aktiv-Stationen zeitgleich zur Auswahl angeboten werden.

Start/Begrüßung

Advent, was heißt das eigentlich? Es heißt Ankunft. Wir warten darauf, dass Jesus ankommt. Wir warten auf Weihnachten, da feiern wir das (aus braunem Stoff einen Weg legen, ans Ende den leeren Stall stellen). Wir warten dass Jesus geboren wird (leere Krippe in den Stall stellen). Im Lauf des Nachmittags sehen wir wer noch alles dazu kommt. Wer sich noch auf den Weg zur Krippe macht. Wir werden etwas über die Personen hören und es gibt nach jedem Teil der Geschichte wieder Aktivstationen, die dazu passen. Ihr habt viermal die Gelegenheit eine Aktion zu machen. Es gibt auch wieder ein paar Fragen und Gedanken, über die ihr ins Gespräch kommen könnt. Das alles findet in den sogenannten Breakout Gruppen (alternativ an Stationen) statt. Natürlich singen wir auch zwischendurch auch. Bevor wir jetzt loslegen wäre es toll zu wissen, wer alles dabei ist. Ich hatte euch ja geschrieben, dass jeder einen Stern vorbereiten soll auf dem eure Namen stehen. Wir zeigen dann jede Familie mal im Vollbild mit Stern und Namen (alternativ: Stern zum Start an eine Wäscheleine hängen). Toll dass Ihr dabei seid. Jetzt wünschen wir euch einen wirklichen Sternstunden-Nachmittag.

Material

- braunes Tuch

- Stall

- Krippe mit Krippenfiguren (dies kommen später zum Einsatz)

- evtl. Stern, Stifte, Schnur, Wäscheklammern

Feier-Zeit Teil 1: Maria und Josef

Erzählung

Maria war eine junge Frau, die in Nazareth lebte. Sie war mit Josef verlobt und die beiden wollten bald heiraten. Eines Tages, als sie alleine zu Hause war bekam sie Besuch von einem Engel, dem Engel Gabriel. Gott hatte Gabriel mit einer ganz besonderen Botschaft zu Maria geschickt: „ Gott hat dich ausgesucht Maria, du wirst einen Sohn bekommen. Gottes Sohn.“ „Was?“ sagte Maria, „wie soll das denn gehen?“ „Das wird Gott machen“ sagte der Engel. „Gott ist nichts unmöglich.“ Ganz aufgeregt erzählte Maria Josef von dem Engel und dass sie ein Kind bekommen würde. Aber Josef dachte sich: „ Wer glaubt denn sowas? Maria hat bestimmt einen anderen Mann.“ Aber Josef hatte Maria sehr lieb. Ein Kind zu bekommen ohne verheiratet zu sein war damals sehr schlimm. „ Sie werden alle mit dem Finger auf Maria zeigen und schlecht von ihr reden. Das will ich nicht. Ich verlasse sie heimlich, dann reden alle schlecht von mir und nicht von Maria.“ Aber Gott schickte auch zu Josef einen Engel – im Traum. Der Engel sagte: „Du kannst Maria glauben, sie hat nichts Unrechtes getan. Das Kind das sie bekommt ist Gottes Sohn. Gott hat ein Wunder getan. Du sollst das Kind Jesus nennen. Er wird das Volk von aller Schuld und Sünde befreien. Gott hat das schon vor ganz langer Zeit versprochen. Die alten Propheten haben es erzählt. Jetzt löst Gott sein Versprechen ein.“ Als Josef erwachte beschloss er Maria schnell zu heiraten.

Aktiv-Zeit Teil 1

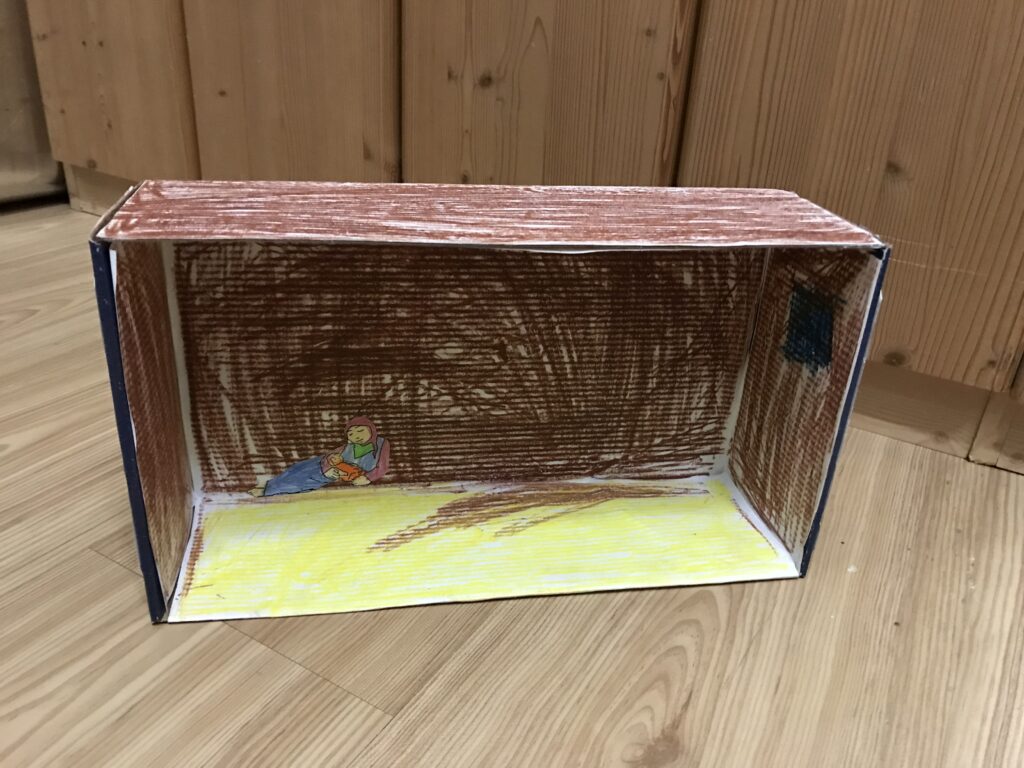

Stall bauen

Josef war Zimmermann. Vielleicht hat er ein Bett oder so für Jesus gebaut. Wir wollen heute einen Stall bauen. Nehmt dazu einen Schuhkarton, schneidet ein Seitenteil heraus und schneidet euch aus dem Karton passende Dachstücke. Diese befestigt ihr dann mit Kleber. Danach könnt ihr den Karton noch anmalen. Wenn es schnell gehen soll, könnt ihr den Karton auch nur anmalen.

Material

- Schuhkarton

- Pappe z.B. von Aldi Zwischenablage bei Margarine Kartons, kostenlos

- Kleber

- braune Tusche oder Plakafarbe

- Pinsel

- Wasserglas

Haselnussfreuden backen

Vielleicht war Maria gerade in der Küche, als der Engel kam und hat gebacken. Wir wollen heute Kekse backen. Haselnussfreuden, die gehen ganz schnell und sind super lecker.

Zuerst Eier und Zucker verrühren, dann Haselnüsse dazu geben und gut durchrühren. Backblech mit Backpapier auslegen. Den Teig mit Hilfe von zwei Teelöffeln auf dem Blech mit genügend Abstand verteilen (Teig zerläuft). Auf jedes Plätzchen noch eine ganze Haselnuss setzen. Im Ofen bei Umluft 170° ca. 15-20 Minuten backen, je nach Bräunung.

Anmerkung: Für Allergiker Mandeln statt Haselnüsse. Eiersatz statt Eier, bei Lidl erhältlich.

Material

- 3 Eier

- 150 g Zucker

- 250g gemahlene Haselnüsse

- ganze Haselnüsse zum Verzieren

Gesprächsimpulse Engel im Alltag

Der Engel ist Maria mitten in ihrem Alltag begegnet. Hattest du schon mal besondere Momente im Alltag. Ist dir schon mal ein „Engel“ im Alltag begegnet?

Maria und Josef haben Gott vertraut, naja, die hatten ja auch eine Begegnung mit einem Engel….Kann man auch heute noch sein Vertrauen auf Gott setzen? Warum? Warum ist es oft schwer Gott zu vertrauen?

Feier-Zeit Teil 2: Auf den Weg machen

Erzählung

Das Baby in Marias Bauch war schon ziemlich groß. Es dauerte gar nicht mehr lange, dann sollte es zur Welt kommen. Der Weg war sehr weit – fast 200 Kilometer und alles zu Fuß. Sie nahmen einen Esel (Playmobile Esel, Maria und Josef auf den Weg setzen) mit, der Maria immer mal wieder trug. Der Weg war sehr schwierig. Sie kamen auch nicht so schnell voran, da es für Maria sehr anstrengend war. Oft mussten sie Pause machen. Sie mussten teilweise draußen schlafen und sich jeden Tag wieder auf den Weg machen und weiter laufen. In einer anderen Stadt sahen drei sternenkundige Männer, manchmal werden sie auch Könige genannt, einen hellen Stern am Himmel aufgehen (Schweifstern an den Stall heften).

Material

- Esel, Maria und Josef (Playmobil, Krippenfiguren)

- Schweif-Stern

- 3 Weise mit Kamel, Pferd, Elefant

Dieser Stern war etwas ganz Besonderes. Es stand schon in den alten Büchern, dort hatten die sternkundigen Männer es gelesen. Wenn dieser Stern zu sehen ist, dann wird ein neuer König geboren werden. Als die Männer ihn entdeckten, waren sie ganz aufgeregt. Sie beobachteten den Stern eine Weile und überprüften immer wieder, ob es wirklich der Stern war, von dem die alten Schriften berichteten. Als sie ganz sicher waren, packten sie ihre Sachen. “Wir machen uns auf den Weg. Wir wollen den König finden, für den dieser Stern am Himmel steht,“ sagten sie sich und machten sich auf einen noch viel längeren weg als Maria und Josef. (Kamel, 3 Könige auf den Weg setzen) Aber wohin? Das wussten sie auch nicht so genau. Sie folgten einfach dem Stern. Einfach? Nicht ganz! Denn Sterne kann man ja nur nachts sehen. Also reisten sie in der Nacht, wenn die Sterne zu sehen waren und ruhten sich am Tag aus. Das war eine ganz besondere Reise.

Aktiv-Zeit Teil 2

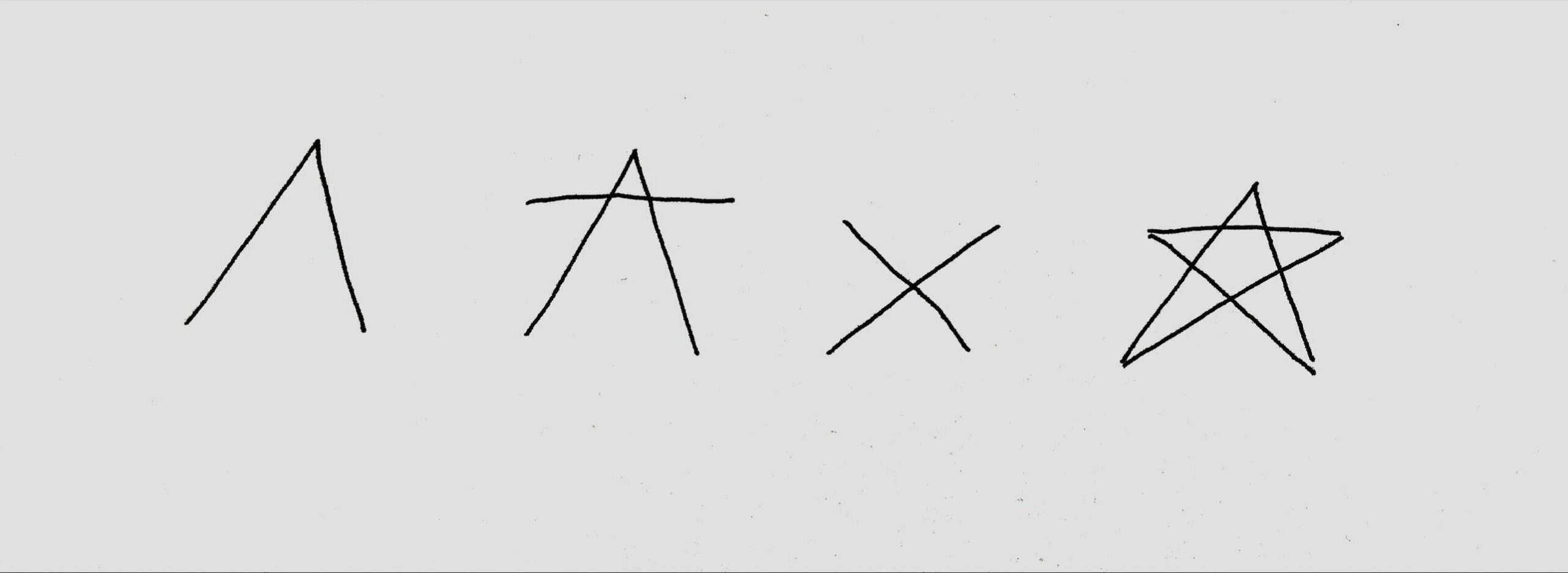

Einen Stern aus Ästen binden

Stationsbeschreibung: Die Stöcke auf gleiche Länge bringen.

Den Stern legen: Aus zwei Stöcken die Sternspitze als umgedrehtes V legen. Ein Stock kommt quer darüber. Stock vier und fünf als X auf den Stern legen, so dass fünf Spitzen entstehen.

Stern mit Hilfe der 10 Schnüre zusammenbinden. Zunächst die Sterninnenpunkte miteinander verknoten, dann die Spitzen. Fertig!

Material

- 5 etwa gleich dicke Stöcke (ca. 1 cm dick)

- 10 Schnüre je ca. 15 cm lang

- Gartenschere

Gesprächsimpulse

„Das steht in den Sternen“ ist eine bekannte Redewendung. Gott hat mit den Sterndeutern so geredet wie sie es verstehen konnten – durch die Sterne.

Wie sollte Gott mit dir reden, damit du ihn verstehst?

Gott kann zu uns heute auch durch die Bibel, das Wort Gottes sprechen. Was bedeutet die Bibel für dein Leben?

Feier-Zeit Teil 3: Die Hirten machen sich auf

Erzählung

Maria und Josef sind mittlerweile in Bethlehem angekommen. Aber auch ganz viele andere Leute sind da wegen der Volkszählung. Maria muss sich unbedingt ausruhen, aber nirgends ist ein Zimmer frei. „Josef, das Kind kommt, tu was!“ sagt Maria. Schließlich finden sie im letzten Moment einen Stall (Figuren an den Stall stellen) und dort wird das Baby geboren. Maria wickelt es fest ein und legt es in den Futtertrog (Baby in die Krippe legen) der Tiere, denn ein Kinderbett hatten sie nicht.

In der Gegend waren auch Hirten unterwegs mit ihren Schafen. Hirten waren gar nicht beliebt damals. Man hielt sie für Betrügern und Räuber. Man beschimpfte sie als Gesindel, Pack, Gauner. Die Hirten übernachteten bei ihren Schafen auf dem Feld. Vielleicht saßen sie am Lagerfeuer. Sie wechselten sich ab mit wachen und schlafen. Da stand plötzlich ein Engel, ein Bote Gottes, vor ihnen. (Engel neben die Hirten stellen) Der Engel leuchtete so hell, dass alles um sie herum hell wurde. Das ganze Feld, wie mit einer Flutlichtanlage beleuchtet.

Die Hirten waren total erschrocken:“ Was ist denn jetzt los?“ fragten sie sich und sie fürchteten sich sehr.

Der Engel sagte: „Habt keine Angst. Ich bringe euch eine wunderbare Nachricht, über die sich alle Menschen freuen können. Heute ist für euch der Weltenretter geboren, der Heiland, der alles wieder heile macht. Er ist in Bethlehem geboren. Ihr könnt ihn daran erkennen, dass er eingewickelt in Windeln in einem Futtertrog liegt.” Plötzlich war der eine Engel von den himmlischen Heerscharen, von ganz vielen Engeln umgeben. Am ganzen Nachthimmel waren Engel zu sehen. Sie lobten Gott und sagen: Gott gehört alle Ehre. Sein Frieden kommt zu den Menschen. Zu allen Menschen, die seinen Frieden auch annehmen. Als die Engel wieder in den Himmel zurückkehrten und es außer dem Lagerfeuer wieder dunkel war sagten die Hirten: „Los, lasst uns nach Bethlehem gehen. Wir wollen das, was der Engel gesagt hat mit eigenen Augen sehen.”

So zogen sie nach Bethlehem mit ihren Schafen (Hirten und Schafe auf den Weg nahe am Stall setzen) und tatsächlich fanden sie alles so wie der Engel gesagt hatte: Maria und Josef und das Baby in der Futterkrippe. Die Hirten erzählten allen was geschehen war und was der Engel ihnen gesagt hatte. Dann gingen sie wieder zurück. Sie lobten Gott für alles, was in dieser Nacht geschehen war. Auch dafür, dass sie alles genau so vorgefunden hatten, wie es der Engel gesagt hatte.

Material

- Baby für die Krippe

- Hirten

- Schafe

- Engel

Aktiv-Zeit Teil 3

Spiel: Engel unterwegs

Die vier Spielfiguren sind Engel. Jede Farbe/Engelgruppe hat einen Auftrag/Ziel. Engel arbeiten immer zusammen, deshalb gibt es bei den verschiedenen Würfelergebnissen Sonderregeln:

- 1 = Du darfst einen Engel anderer Farbe 6 Felder vorsetzen

- 2 = Alle Engel gehen 2 Felder vor

- 3 = Derjenige der gewürfelt hat darf 3 Felder vorrücken

- 4 = Kurze Pause: Engel singen und loben Gott. Singt zusammen einen Refrain z.B. Hallelu, Hallelu oder „Alle Ehre Gott im Himmel“(Uwe Lal)

- 5 = derjenige, der gewürfelt hat darf 5 Felder mit allen seinen Engeln, die unterwegs sind vorrücken.

- 6= Such dir einen Partner-Engel aus mit dem du 6 Felder vorrückst

Natürlich schmeißen Engel sich nicht gegenseitig raus. Wer zufällig auf dasselbe Feld vorrücken darf, bleibt einfach auf dem Feld direkt hinter dem anderen Engel stehen. Wer zuerst alle seine Engel am Zielort hat, würfelt und zieht für den Engel mit, der am weitesten zurück ist. Wenn alle Engel ihr Ziel erreicht haben, gibt es für alle einen Engelsbonbon oder ähnliches.

Material

- Mensch-Ärgere-Dich-Nicht Spiel

Gesprächsimpulse Engel

Engel, die Boten Gottes werden zu den Hirten geschickt. Ausgerechnet zu denen. Ob sie wohl mit Gott diskutiert haben, um ihm andere Leute vorzuschlagen?

Musstest du schon mal jemand anderem eine Botschaft bringen? Wie war das für dich? Was ist das Besondere an einem Boten?

Feier-Zeit Teil 4: Die Sterndeuter

Erzählung

Wer hatte sich noch auf den Weg zur Krippe gemacht? Richtig, die Sterndeuter. Sie waren dem Stern gefolgt, der die Geburt eines neuen Königs ankündigt. Lange waren sie unterwegs und endlich kamen sie in Israel an. Wo findet man wohl einen König oder ein Königskind? Na klar im Palast. So dachten die Sterndeuter und machten sich auf nach Jerusalem in den Palast des König Herodes. Der bekam einen fürchterlichen Schrecken, als er von dem neuen König erfuhr und dass die Sterndeuter ihn anbeten wollten. „Ein neuer König, davon weiß ich nichts. Ich bin doch König. Wer will mir den Thron streitig machen?“ so fragte er sich.

Dann erinnerte er sich daran, dass Gott schon vor sehr langer Zeit einen Retter versprochen hatte

Er ließ die Priester und Schriftgelehrten rufen: “Wo soll der neue König geboren werden, von dem schon die Propheten erzählt haben?“ fragte er sie. „In Bethlehem“ sagten die Schriftgelehrten. Daraufhin schickte Herodes den Sterndeutern eine geheime Botschaft: Der neue König soll in Bethlehem geboren werden. Wenn ihr ihn gefunden habt kommt doch zurück und sagt mir Bescheid. Ich will ihn nämlich auch anbeten. So zogen die Sterndeuter weiter nach Bethlehem. Dort sahen sie auch den Stern wieder, der sie direkt zu dem Kind führte. Sie freuten sich sehr und hatten auch kostbare Geschenke dabei: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Kurz bevor sie sich wieder auf den Rückweg machten, hatten sie einen Traum. Gott warnte sie davor zurück zu Herodes zu gehen. Herodes meinte es nicht gut mit dem Kind. So nahmen sie einen anderen Weg zurück nach Hause.

Material

- 3 Sterndeuter, Kamel, Elefant, Pferd

Aktiv-Zeit Teil 4

Sternen-Quiz

An dieser Station könnt ihr gemeinsam das Sternen-Quiz lösen. Ihr findet die Vorlage und die Auflösung unter dem Material.

Material

- Sternen-Quiz ausgedruckt oder eingeblendet

Gesprächsimpulse Serndeuter

Die Sterndeuter kamen aus einer völlig anderen Kultur. Sie gehörten nicht zum Volk Gottes und doch wollte Gott sie dabei haben. Jesus ist für ALLE Menschen gekommen, egal welcher Nationalität, Herkunft, Hautfarbe….

Was müsste passieren, damit du dich auf den Weg zur Krippe / zu Jesus machst?

Abschluss

Das war jetzt ein ganz schön langer Weg. Ein langer Weg für Maria und Josef nach Bethlehem. Ein nicht ganz so langer Weg für die Hirten und Schafe. Ein sehr langer Weg für die Sterndeuter. Aber den längsten Weg hat Jesus auf sich genommen. Er ist umgezogen vom Himmel auf die Erde zu uns Menschen. Warum hat er das gemacht? Maria und Josef mussten den Weg machen wegen der Volkszählung. Die Hirten wollten wissen, ob die Engel auch wirklich die Wahrheit gesagt haben. Die Sterndeuter waren neugierig wer der neue König sein sollte. Aber warum kam Jesus auf diese Welt?

Weil Gott die Menschen unendlich lieb hat!

Gott will uns Menschen nah sein und er möchte, dass wir nah zu ihm kommen können. Deshalb hat er Jesus, seinen Sohn, geschickt. Jesus zeigt uns den Weg zum Vater. In der Bibel sagt Jesus: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich. (Joh. 14,6)

Wow Jesus ist selbst der Weg. Machen wir uns doch auf diesen Adventsweg hin zu Jesus in der Krippe und dann mit Jesus zum Vater.

Lieder

Je nach Format sind verschiedene Lieder, evtl. auch als YouTube Link möglich.

- Alle Ehre Gott im Himmel (Uwe Lal)

- Einfach Spitze (Daniel Kallauch)

- Heute, Leute ist Advent (auf die Melodie von Lady in Black)

- Freude, Freude (Gaba Mertins)

- Gottes große Liebe (Daniel Kallauch)

- Runtergekommen (Daniel Kallauch)

- Weihnachten ist Party für Jesus (Daniel Kallauch)

- Weihnachtsstern (Kramer, Rieger)

YouTube-Links

Segen

Als Segen verwenden wir die Konfetti-Segen-Kanone. Anleitung und Text im Baustein “Konfettisegenkanone”.

Essens-Zeit

Eine Feuerschale aufstellen und wie die Hirten ums Feuer sitzen oder stehen. Man kann Würstchen am Stock braten oder einen Grill aufstellen und wintergrillen. Warm eingepackt am Grill stehen und mit Punsch darauf warten, dass die Würstchen fertig sind. Alternativ können auch Folienkartoffeln, Stockbrot oder Marshmellows (s’Mores) gegrillt werden.

Ideen für zu Hause

Als Idee für zu Hause kann der Baustein “Ein Plätzchen in Gottes Herz” verwendet werden.

Hier kommt die erste Themenreihe der JUMAT 2/2021. Es geht in drei Lektionen um die Begegnungen mit Jesus nach seiner Auferstehung:

Lektion 1 Johannes 20,11-18 Am Morgen

Lektion 2 Johannes 20,19-23 Am Abend

Lektion 3 Johannes 20,24-29 1 Woche später

Die einzelnen Lektionen sind nach dem gleichen Schema aufgebaut: Im ersten Teil sind exegetische Überlegungen, sowie Gedanken über Auswirkungen des Textes für mich und für die Kinder. Im zweiten Teil geht es um die praktische Umsetzung. Dabei werden mehrere Methoden und Möglichkeiten vorgestellt, wie die Umsetzung aussehen kann. Zur Vertiefung stehen jeweils 7 unterschiedliche Elemente zur Verfügung: Wiederholung, Gespräch, Merkvers, Gebet, Kreatives, Spielerisches und Rätselhaftes.

Das Ziel

Starter

Jesus lebt und gibt Hoffnung! Du kannst ihm vertrauen!

Checker

Jesus ist auferstanden und lebt! Auch wenn dein Verstand mal anders denkt, vertraue auf Jesus!

Der Text an sich

Maria aus Magdala hat ziemlich emotionale Tage hinter sich. Zwei Tage zuvor, am Freitag, wurde Jesus gekreuzigt. Nachdem Jesus gestorben war, wurde sein Leichnam noch vor dem Sabbat in ein Felsengrab gelegt und ein großer Stein davor gerollt. Und nun, am Sonntag, in aller Frühe, kommt Maria aus Magdala zum Grab und stellt fest, dass der Stein weg und das Grab leer ist.

Maria kommt aus dem Ort Magdala und folgt Jesus als eine der treuesten Jüngerinnen, seit er sieben böse Geister aus ihr ausgetrieben hat. Sie und ein paar andere Frauen haben Jesus und seine Jünger zudem versorgt (Lk 8,2-3).

An der Stelle, wo der Leichnam Jesu lag, sitzen zwei Engel. Gott schickt seine Boten in genau diese Situation, ins leere Grab. Und nicht nur das. Jesus gibt sich Maria zu erkennen und gibt ihr einen Auftrag. Das gibt ihr neuen Mut und vor allem Freude in ihrer Trauer um Jesus. Denn nun weiß sie, dass Jesus lebt und dass all das, was Jesus ihnen in der Vergangenheit erzählt hat, wahr geworden ist und so zutrifft.

Der Text für mich

Ich finde diesen Teil der Passionsgeschichte super spannend. Maria kommt total traurig zum Grab, mit dem Wissen, dass Jesus tot ist. Am Grab angekommen, stellt sie erschrocken fest, dass der Leichnam verschwunden ist und weint. Aber Gott sorgt vor und setzt zwei Engel in das Grab. Doch noch bevor die beiden auf Marias Frage antworten, steht da Jesus hinter ihr, den sie mit dem Gärtner verwechselt. Allein diese Tatsache finde ich total abgefahren. Sie war auf der Suche nach Jesus und erkennt ihn nicht. Es kommt ihr gar nicht in den Sinn, dass das Jesus sein könnte. Erst als Jesus ihren Namen sagt, fällt’s ihr wie Schuppen von den Augen und ihr ist klar: Das ist Jesus, Rabbuni! Ihr Lehrer. Und Jesus gibt ihr gleich den Auftrag, den Jüngern von der Begegnung zu erzählen – Zeugnis zu geben.

Dabei frage ich mich selbst, wie oft ich Jesus suche und nicht erkenne, dass er schon da ist. Dass ich nicht verstehe, dass er bereits handelt. Mit meinem Verstand komme ich dabei nicht weiter. Und dann darf ich aber auch erleben, wie Jesus mich gebrauchen will, indem ich z. B. von ihm erzähle. Ob es die Geschichten aus der Bibel sind oder das, was ich persönlich mit ihm in meinem Leben erlebe. Dabei darf ich erleben, wie wunderbar es ist, Jesus einfach zu vertrauen und mich nicht nur auf meinen Verstand zu verlassen.

Der Text für dich

Starter

Einige Kinder haben sicherlich schon erlebt, wie es ist, wenn jemand stirbt, den sie liebhatten, wie z. B. Großeltern oder auch ein Haustier. Manche Kinder wurden bereits mit dem Tod eines Elternteils oder auch eines Freundes konfrontiert. Kinder trauern dabei anders als Erwachsene. Sie kennen vor allem das Gefühl, traurig zu sein über etwas. Über dieses Gefühl können sie sich mit der Situation von Maria identifizieren. Wie ist es für die Kinder, wenn sie traurig sind? Was wünschen sie sich?

Maria war auch traurig. Aber Jesus selbst verwandelt ihre Traurigkeit in Freude. Und das, obwohl ihr Verstand das erstmal nicht begreifen konnte. Aber in ihrem Herzen vertraut sie Jesus. Jesus hilft ihr.

Checker

Neben dem Gefühl der Traurigkeit, kennen „Checker“-Kinder bestimmt auch einige Geschichten, in denen Jesus seinen Tod und die Auferstehung ankündigt. Maria erlebt, dass sie Jesus vertrauen kann, auch wenn zunächst erstmal alles dagegen zu sprechen scheint. So wie Maria die Vorhersagen von Jesus gehört hat und plötzlich erlebt, dass all das so eingetroffen ist, können vor allem die älteren Kinder auch solche Zusammenhänge immer mehr verstehen.

Der Text erlebt

Hinführung

Idee 1

Schaut zusammen mit den Kindern Grabanlagen in Israel zur Zeit von Jesus an. Zum Beispiel hier: http://www.allesumdiekinderkirche.de/textsuche/joh20_11ff.pdf So ein Felsengrab sieht ganz anders aus als die Gräber auf unseren Friedhöfen heute. Nehmt zum Vergleich auch ein Bild von einem heutigen, mit Blumen bepflanzten, Grab.

Kommt mit den Kindern ins Gespräch:

- Was seht ihr?

- Wart ihr schonmal auf einem Friedhof? Was ist euch dort aufgefallen?

- Welche Unterschiede fallen euch auf zwischen dem Felsengrab und heutigen Gräbern?

Das Grab hatte Josef von Arimathäa gehört. Er war ein ziemlich reicher Mann und hat sein Familiengrab, das noch ganz neu war, für Jesus zur Verfügung gestellt.

Idee 2

Spiel: Gegenstände suchen

Je ein freiwilliges Kind geht kurz vor die Tür, während im Raum ein Gegenstand versteckt wird. Das Kind kommt wieder in den Raum und sucht den Gegenstand. Die anderen Kinder können mit „heiß“ (wenn es in die Nähe kommt) oder „kalt“ (wenn es sich davon entfernt) helfen.

So wie Maria den scheinbar verschwundenen Jesus suchen wollte, können die Kinder je einen Gegenstand suchen. Statt Gegenständen können z. B. auch abgepackte Süßigkeiten verwendet werden.

Verkündigung

Die Geschichte wird aus der Perspektive von Maria mit ihren Gefühlen und Gedanken erzählt. Verkleide dich dabei mit eher dunkleren Tüchern, denn sie war ja in Trauer.

„Hey, ich muss euch unbedingt erzählen, was ich Krasses erlebt hab! Das war so abgefahren! Mit meinem Verstand konnte ich das erstmal gar nicht richtig glauben.

Ach ja, ich bin übrigens die Maria und komme aus dem kleinen Ort Magdala. Das liegt in Israel am See Genezareth. Aber nun bin ich in Jerusalem. Ich war nämlich mit Jesus unterwegs. Ja, genau! Dem Jesus aus Nazareth.

Aber jetzt erstmal von vorne.

Ich war nämlich total traurig, weil Jesus, der Jesus, mit dem ich unterwegs war, gekreuzigt wurde. Am Kreuz ist er gestorben. Sein Leichnam wurde dann in das Grab von Josef aus Arimathäa, einem reichen Mann, gelegt. Eingewickelt in Leinentücher. Das ist so üblich. Dass Jesus gestorben ist, ist jetzt zwei Tage her. Und das hat mich schon ziemlich traurig gemacht … In dem Moment hab‘ ich ihn auch sehr vermisst. Er war ja auch ein Freund von mir! Und wir haben so viel erlebt.

Ich bin dann heute Morgen in aller Früh – es war sogar noch dunkel – aufgestanden und zu seinem Grab gelaufen. Ich konnte einfach nicht mehr schlafen und musste raus.

Ihr glaubt nicht, was ich da erlebt hab! Meine Augen waren noch total verheult, als ich vor der Stadtmauer von Jerusalem zum Grab von Jesus gekommen bin. Und dann – ich habe die Welt nicht mehr verstanden – der große, schwere Grabstein [mit den Armen riesige Bewegungen machen, um die Größe anzudeuten] war weg! Das Grab war offen!!! Ich war völlig verwirrt und hab nur noch mehr geweint.

Das kann doch gar nicht wahr sein! Er ist doch tot und kann nicht einfach weglaufen! Oder hat ihn etwa jemand geklaut? Der Stein ist doch so mega schwer! Den kann man nicht einfach so wegrollen. Das konnte doch alles gar nicht möglich sein.

Mir sind tausend Gedanken durch den Kopf gegangen.

Schließlich habe ich in das Grab geschaut! Jesus war tatsächlich weg! Stattdessen habe ich zwei Männer dort sitzen sehen, die leuchtend weiße Gewänder anhatten! Das müssen Engel sein, also Boten Gottes, dachte ich mir! Sie haben mich gefragt, warum ich weine!

Komische Frage, dachte ich mir. Jeder weiß doch, was die Tage Trauriges passiert ist und jetzt ist Jesus auch noch ganz verschwunden!

Aber ich habe ihnen geantwortet und gesagt: „Ich will zu Jesus! Hier hat er doch gelegen! Aber jetzt ist er weg! Und ich weiß nicht, wo er jetzt ist!“

Bevor die beiden Engel mir antworten konnten, habe ich mich umgedreht und bin erstmal kurz erschrocken: Da stand plötzlich der Gärtner!

War ja nicht schon krass genug, die ganze Sache. Auch er hat mich gefragt, warum ich weine und wen ich suche.

Anscheinend hat er meinen letzten Satz zu den Engeln mitbekommen. Vielleicht weiß er ja, wo Jesus hingebracht wurde? Immerhin pflegt der Gärtner ja die ganze Grabanlage und bekommt dadurch ziemlich viel mit und hat alles im Überblick. Oder hat er sogar etwas mit dem Verschwinden von Jesus zu tun?

Also habe ich zu ihm gesagt: „Wenn du ihn weggetragen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann geh ich hin und hole ihn wieder zurück.“

Und dann: So krass! Dann hat dieser Typ, von dem ich dachte, dass es der Gärtner sei, doch einfach meinen Namen gesagt! „Maria“, hat er gesagt.

Mir ist’s plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen! Ich habe ihn mit großen Augen angeschaut, die letzten Tränen aus dem Gesicht gewischt. Die Stimme kenne ich doch! Das ist nicht der Gärtner! Das ist Jesus!

„Rabbuni“, habe ich zu ihm gesagt. Das ist hebräisch und heißt Lehrer. So haben wir ihn oft genannt.

Das war wirklich Jesus! Ich habe ihn wiedergefunden! Er lebt! Wie abgefahren ist das denn!

Aber als ich meine Hände nach Jesus ausgestreckt hab, hat er zu mir gesagt:

„Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht beim Vater gewesen. Aber ich habe einen wichtigen Auftrag für dich: Geh zurück zu meinen Jüngern und sage ihnen, dass ich zurück zu Gott, meinem Vater und eurem Vater, gehe! Erzähle ihnen die frohe Botschaft, dass ich den Tod besiegt habe und lebe.“

Das habe ich natürlich gleich gemacht! Und bin sofort wieder in die Stadt Jerusalem gerannt und habe den Jüngern von meinem Erlebnis mit Jesus berichtet.

Nach der Traurigkeit, die ich in mir hatte, war ich jetzt wieder voller Freude! Jesus lebt und er hat mir sogar höchstpersönlich noch den Auftrag gegeben, seinen Jüngern davon zu berichten!

Aber jetzt muss ich wieder zurück zu den anderen! Wir feiern nämlich gerade, dass Jesus den Tod besiegt hat und auferstanden ist! Jesus lebt! Das müsst ihr euch merken! Auch wenn ich‘s zuerst mit meinem Verstand gar nicht glauben konnte! Aber ich vertraue Jesus voll und ganz und das ist das Allerbeste!“

Die andere Idee

Erzähle die Geschichte mit Hilfe von Spielzeugfiguren. Dabei kannst du als neutraler Erzähler fungieren oder auch aus der Perspektive von Maria erzählen (s. o.). Gestalte deine Spielfläche mit einem Felsengrab aus Steinen und einem etwas runderen Stein, der weggerollt ist. Als Untergrund kannst du Moos oder auch einfach ein grünes Tuch nehmen.

Diese Idee ist besonders geeignet, um die Geschichte online zu erzählen, aber natürlich auch in Präsenz-Gruppenstunden. Für die Erzählung online eignet sich in einem Videocall z. B. ein zweites Handy, das zugeschaltet ist. Vielleicht hat auch jemand aus deinem Umfeld eine Dokumentenkamera – Lehrer haben das oftmals für den Online-Unterricht angeschafft.

Der Text gelebt

Wiederholung

Wiederholt die Geschichte anhand der Gefühle von Maria. Frag die Kinder, an welche Gefühle sie sich noch erinnern können. Was hat Maria erlebt? Wie ging es ihr?

Als Unterstützung könnt ihr auf Papierkreise entsprechende Smileys aufmalen und in die Mitte legen.

Gespräch

Maria war anfangs sehr traurig.

- Kennt ihr das Gefühl?

- In welchen Momenten oder Situationen seid ihr traurig?

Wie hat Jesus Maria geholfen?

- Er hat ihr zugehört

- Er hat sie beim Namen genannt

- Er hat ihr gezeigt, dass er da ist

- Er hat ihr einen Auftrag gegeben

- …

Wie tröstet Jesus uns heute?

- Er hört uns zu, wir können jederzeit mit ihm reden – beten

- Durch andere Menschen, die er schickt

- Durch Aufgaben, mit denen er uns ablenkt

- Durch Träume und gute Gedanken, die er schenkt

- …

Oft können wir mit unserem Verstand gar nicht begreifen, was Jesus für uns tut und wie er uns hilft. Maria hat Jesus voll und ganz vertraut und dadurch erlebt, wie er ihre Trauer in Freude umwandelt. Vom Verstand allein wäre diese Situation total unwirklich gewesen. Aber ihr Vertrauen auf Jesus hat ihr geholfen.

Merkvers

Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den HERRN! (Sprüche 3,5 Gute Nachricht)

Um den Merkvers mit den Kindern zu lernen, denke dir passende Bewegungen aus. Gemeinsam könnt ihr den Vers nun auswendig lernen.

Gebet

Das Gebet kann langsam gesprochen werden, so dass die Kinder die Möglichkeit bekommen, selbst mitzubeten:

Danke, Jesus, dass du Maria begegnet bist und ihr in ihrer Trauer geholfen hast. Danke, dass du den Tod besiegt hast und auferstanden bist. Mit meinem Verstand kann ich das manchmal gar nicht richtig begreifen. Aber ich will dir immer mehr vertrauen. Danke, dass du lebst, für mich da bist und mir zuhörst, Jesus. AMEN.

Kreatives

Ostereier bemalen

Ihr braucht: mind. 1 ausgeblasenes Ei pro Kind (alternativ könnt ihr auch Plastikeier aus dem Bastelgeschäft nehmen), Zahnstocher, Farbe, Pinsel, Faden / Bänder

So geht’s:

Zum Bemalen wird ein Zahnstocher durch die ausgeblasenen Eier gesteckt. Dann können die Kinder das Ei nach Belieben bemalen. Zum weiteren Verzieren könnt ihr auch leichte Materialien, Glitzer oder Anderes zum Aufkleben verwenden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Wenn die Farbe getrocknet ist, kann der Zahnstocher entfernt und stattdessen ein Faden oder Band durch die Löcher gezogen werden. An der Unterseite wird ein Knoten gemacht. Oberhalb des Eis macht ihr eine Schlaufe, um das Ei aufhängen zu können.

Übrigens: Das Osterei ist ein Symbol für die Auferstehung von Jesus. Von außen wirkt das Ei kalt und tot, aber im Inneren eines Eis wächst neues Leben – ein Küken. So wie das Grab von Jesus von außen kalt und tot erscheint, aber durch die Auferstehung von Jesus wieder voller Leben ist.

Spielerisches

„Geh und erzähl“

Spielt Flüsterpost, so wie Maria von ihrer Begegnung mit Jesus freudig weitererzählt hat. Dabei könnt ihr Worte oder Satzteile vom Merkvers oder aus der Geschichte verwenden. Insgesamt passen natürlich auch sämtliche Worte rund um Ostern. Ihr flüstert der ersten Person im Kreis ein Wort ins Ohr. Die Person flüstert‘s der nächsten Person ins Ohr usw. bis es die letzte Person erreicht hat. Die Person sagt laut, was angekommen ist.

Abstandsalternative: Telefonkette mit Dosentelefonen

Bastelt im Vorfeld Dosentelefone – es eignen sich auch wunderbar Pappbecher dazu – und spielt das Spiel trotz Abstands- und Hygieneregeln! Dabei hat letztendlich jedes Kind zwei Becher in der Hand – einen zum Hören und einen zum Sprechen.

Rätselhaftes

Die Kinder bekommen das Blatt zum Rätselspaß mit dem Buchstabengitter. Darin sollen sie die folgenden 10 Worte suchen: Jesus, Auferstehung, Felsengrab, Engel, Gärtner, Maria, Auftrag, Freude, Erzählen, Vertrauen

Mit der Druckfunktion „2 Seiten pro Blatt“ kannst du das Rätsel in DIN A5 Format ausdrucken.

(T)Extras

Lieder

- Jesus lebt! (Er ist mitten unter uns)

- Vorwärts (Ich vertraue dir)

- Gott hat der Nacht die schwarze Farbe geklaut

- Jesus, wir heißen dich willkommen

Spiele

„Ich sehe was, was du nicht siehst“

Einer fängt an und sagt „Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grün“ und nennt dabei immer die Farbe eines Gegenstandes im Raum. Die anderen Mitspieler raten nun, welchen Gegenstand er meint. Wer den richtigen Gegenstand errät, ist als nächstes dran.

Online-Variante: „Ich suche was, und das ist …“

In einem Videocall könnt ihr das Spiel nach dem gleichen Prinzip wie „Ich sehe was, was du nicht siehst“ spielen. Der Unterschied ist, dass ihr konkret Gegenstände benennt, die ihr „sucht“. Den genannten Gegenstand müssen nun die Mitspieler holen.

Der Schnellste darf den nächsten Gegenstand ansagen.

Kreatives

Bastelt gemeinsam schöne Osterpostkarten. So können die Kinder die frohe Osterbotschaft, dass Jesus lebt, per Postkarte weitererzählen.

Zielgedanke

In der Familie können wir lernen, uns aufeinander zu verlassen. Familie kann ein Ort des Vertrauens sein. Ein Versprechen kann helfen, treu zu bleiben.

Merkvers

Du sollst nicht ehebrechen.

2. Mose 20,14; Luther84

Situation der Jungscharler

An diesem Gebot können Kinder den Wert von Treue entdecken. Das Gebot selbst betrifft Kinder nicht. Sie können die Ehe nicht brechen. Sie erleben aber, dass Menschen Ehebruch begehen. Es kann Kinder in der Gruppe geben, deren Eltern geschieden sind und die auf das Thema mit starken Emotionen reagieren. Andere könnten mit Ängsten reagieren („Werden sich meine Eltern auch trennen?“). Das Familienbild ist heute vielfältig: Personen werden zur Familie gezählt, die für das Kind direkte Vertrauens- und Bezugspersonen sind. Das müssen nicht immer die leiblichen Eltern oder Geschwister sein. Auch alternative Beziehungsformen werden von Kindern als Familie verstanden. Das klassische Familienbild (leibliche Eltern/Geschwister) ist bei den Kindern als Erfahrungshorizont nicht zwangsläufig vorauszusetzen.

Erklärungen zum Text

Je nach Zählung handelt es sich um das 6. (lutherische/katholische Zählung) bzw. 7. Gebot (jüdische, reformierte, orthodoxe Zählung) des Dekalogs (Zehn Gebote).

Worterklärung „ehebrechen“: Das verwendete hebräische Wort steht für den sexuellen Umgang eines Mannes mit einer verheirateten oder verlobten Frau

(3. Mose 18,20; 20,10; Hes 16,32; Hos 4,13; 5. Mose 22,23-27). Über den Familienstatus des Mannes wird dabei nichts ausgesagt. Die Verführung einer unverheirateten Frau ist verboten, wird aber nicht als Ehebruch verstanden (2. Mose 22,16; 5. Mose 22,28.29).

Soziologische Aspekte: Die Familie ist zur Zeit des Alten Testaments der wichtigste und stabilste Sozialraum. Sie ist Ort der Erziehung, der sozialen Versorgung und Absicherung sowie des wirtschaftlichen Handelns. Wird die Ehe gebrochen, kann das schwere finanzielle und berufliche Folgen haben, da der wichtigste Schutzraum für die in der Familie lebenden Menschen zerbrochen wird. Besonders die Folgen der Scheidung sind dabei zu beachten.

Theologische Aspekte: Im Blick auf die Schöpfung wird die Ehe als Ordnung Gottes für die Menschen verstanden. Mann und Frau sind einander helfend zugeordnet. Für die Geschichte Israels gilt: Die Ehe wird als Spiegel für den Bund Gottes mit seinem Volk verstanden (Mal 2,10-16). Im Kontext von Götzendienst wird oft das Bild des Ehebruchs gebraucht, um die Auswirkungen der Untreue des Volkes auf die Beziehung mit Gott zu beschreiben.

Formen der Ehe: Prinzipiell wird in der Bibel die Monogamie vertreten. Polygamie ist zurückzuführen auf den Wunsch nach mehr Kindern und ist ein Zeichen von Reichtum. Aufgrund von Rivalitäten der Frauen untereinander oder der Bevorzugung einer Frau durch den Mann kam es jedoch oft zu innerfamiliärem Streit.

Kennzeichen einer Ehe: Sie ist die exklusive und intensive Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Sie ist in der Regel auf die Bildung einer Familie ausgerichtet. In der Ehe ist der Platz für die sexuelle Beziehung zwischen Mann und Frau. Die Ehe wird auf Lebenszeit geschlossen und hat einen offiziell rechtlichen Charakter. (Sie ist nicht ausschließlich Privatsache.)

Pastorale Praxis: In Deutschland wird eine Ehe am Standesamt geschlossen und dort eingetragen. Die kirchliche Trauung hat keinen rechtsverbindlichen Status. Sie folgt als „Gottesdienst anlässlich der Trauung“ der bereits standesamtlich geschlossenen Ehe. Als Segenshandlung verliert sie aber deshalb nicht an Wert und sollte am Beginn einer Ehe von Christen stehen.

Treffpunkt

Aktionen

Wertschätzung für die Eltern: Hochzeitskarten

Da die meisten Kinder bei der Hochzeit ihrer Eltern nicht dabei waren, könnten sie ihnen „nachträglich“ eine Hochzeitskarte basteln. In den Innenteil der Karte schreiben sie einen lustigen Text „Liebe Mama, lieber Papa, auf eurer Hochzeit war ich leider verhindert (oder: konnte ich noch nicht schreiben). Nachträglich gratuliere ich euch ganz herzlich zu eurer Hochzeit …“

Außen kann die Karte mit unterschiedlichen Materialien schön gestaltet werden. Alternativ kann eine Karte zum Hochzeitstag der Eltern gebastelt werden. Damit sie sinnvoll eingesetzt werden kann, müssen die Kinder ihre Eltern nach dem Hochzeitstag fragen.

Für die Kinder: Mein Stammbaum

Ein Stammbaum kann einem Kind helfen, seine Familie besser kennenzulernen. Dies ist besonders für die älteren Kinder interessant, da sie die Familienverhältnisse verstehen und Zuordnungen bewältigen können. Es kann aber auch sein, dass ein Kind ohne die Hilfe von Erwachsenen seinen Stammbaum nicht aufschreiben kann. Gezielte Fragen können dem Kind helfen, eine Verwandtschaftsbeziehung zu verstehen (Ist Onkel XY der Bruder deines Vaters oder deiner Mutter?).

Stammbäume können entweder auf Papier (als Vordruck) oder als echter Zweig von einem Baum gestaltet werden. An den Zweig hängt man kleine DIN-A7-Karteikarten mit den Namen der Familienmitglieder.

Für die ganze Familie: Wir aus Knete

Mit Knetmasse können die Kinder ihr Zuhause (z. B. in einem Schuhkarton) und ihre Familie nachbauen. Dabei kann der Schuhkarton für einen Raum stehen (Wohnzimmer/Garten), in dem die Familie regelmäßig zusammenkommt.

Wertschätzung für die Familie: Geschenke einpacken

Die Kinder packen ein Minigeschenk für ihre Familie.

Man braucht: Fruchtgummi, eine Streichholzschachtel, Geschenkpapier und bunte Bänder. Für jedes Familienmitglied wird ein Fruchtgummi in die Streichholzschachtel gelegt, diese verpackt und mit Geschenkband verziert.

Fun-Faktor: Fotobox

Wie auf Hochzeiten oft üblich, können die Kinder allein oder mit ihren Freunden als „Hochzeitsgäste“ verkleidet lustige Fotos von sich machen lassen. Dazu benötigt man Verkleidungsmaterial (alte Jacketts – ruhig in Übergröße, das wirkt lustiger; Fliegen, Krawatten, Hüte, Schleier, Blumen evtl. aus Kunststoff usw.) und einen alten Bilderrahmen. Mit einer Digitalkamera werden die Fotos geschossen und über einen Farbdrucker vor Ort auf Fotopapier ausgedruckt.

Knackpunkt

Eine verheiratete Mitarbeiterin (nennen wir sie Maike) sitzt in einem Sessel und blättert in einem Fotoalbum (oder hat ein Tablet auf dem Schoß). Ein weiterer Mitarbeiter (nennen wir ihn Franz) kommt dazu und fragt Maike, was sie dort mache. Sie schaue sich die Bilder von ihrer Hochzeit an (sie hat Bernd geheiratet). Zusammen betrachten sie die Fotos (können z. B. auch über einen Beamer für die Kinder gezeigt werden). Es kommen Bilder vor wie: Unterschrift am Standesamt, Einzug in die Kirche, Eheversprechen, Ring anstecken, Segen durch den Pastor, Gratulation vor der Kirche, Torte anschneiden, Hochzeitsrede, Tanz.

Franz fragt Maike bei den Bildern, was dort passiert. Sie erklärt ihm die Bedeutung der Hochzeit und der Hochzeitsrituale. Sind Franz und Maike ein eingespieltes Team, könnte Franz auch herausfordernde Fragen stellen wie: Warum hast du eigentlich Bernd geheiratet? Hat Bernd dir auch mal ein schnulziges Liebesgedicht geschrieben? Wie lange kanntet ihr euch schon? Warum wolltet ihr heiraten? War das nicht peinlich in der Kirche vor den vielen Leuten? Vielleicht haben die Kinder ja auch noch Fragen an Maike.

Maike kann nun in ihre Erzählung von ihrer Hochzeit einfließen lassen, was es eigentlich heißt, verheiratet zu sein (hier in Stichworten):

- Gott hat die Menschen geschaffen: Mann und Frau. Er möchte, dass sie für einander da sind, sich lieben und einander helfen.

- Sie sollen Kinder bekommen und eine Familie gründen.

- In dieser Familie soll jeder sicher sein. In der Antike war die Familie die wichtigste Gruppe, die man hatte. Sie sorgte füreinander.

Wenn jemand nicht arbeiten konnte, weil er z. B. krank war, dann sorgte die Familie für den Kranken. Es gab noch keine Krankenhäuser, in denen man versorgt wurde, oder Arbeitsämter, wo man Geld bekam, wenn man keine Arbeit hatte. Die Familie ist Gott sehr wichtig. Daher möchte er auch, dass Familien einander helfen – auch in schwierigen Zeiten. Zur Zeit des Alten und Neuen Testamentes lebten viele Generationen als Großfamilie zusammen (Papa, Mama, Kinder, Großeltern, Urgroßeltern). - Wenn Mann und Frau geheiratet haben, sollen sie zusammenbleiben, einander treu sein. Daher hat Gott das Gebot „Du sollst nicht ehebrechen“ geschaffen. Die Ehe ist eine wichtige Beziehung, die niemand einfach so wieder aufgeben soll.

- Das Eheversprechen soll ihnen helfen, sich immer daran zu erinnern, dass sie füreinander da sind und einander helfen. Gemeinsam Zeit verbringen und zusammenhalten ist wichtig – egal, ob es ihnen gerade gut geht oder schlecht.

- Nicht immer ist es leicht in einer Familie. Manchmal gibt es Streit oder Probleme. Aber weglaufen oder sich den Schwierigkeiten nicht stellen, hilft auch nicht weiter. Dann kann man miteinander reden – und mit Gott. Man kann gemeinsam überlegen, wie man aus den Schwierigkeiten herauskommt. Manchmal ist es auch wichtig Freunde zu haben, die zuhören und helfen.

- Es ist gut, wenn man in der Familie einander regelmäßig sagt, dass man sich lieb hat. Es macht sogar Spaß, wenn man sich regelmäßig Komplimente macht.

- Als Beteiligungsfrage an die Kinder: „Überlegt mal, wer sich aus eurer Familie worüber am meisten freut.“ Manche lieben Geschenke, andere lieben es, wenn man mit ihnen Zeit verbringt, andere freuen sich über ein Lob oder Kompliment. Vielleicht freut sich auch jemand aus der Familie, wenn ihr ihm oder ihr helft oder ihn/sie einfach in den Arm nehmt.

Hier könnte Maike z. B. auch erzählen, was manchmal in ihrer Ehe/Familie schwierig ist und wie man gemeinsam Probleme löst.

Die Mitarbeiter haben so die Chance, aus ihrem eigenen Leben zeugnishaft zu erzählen, was Ehe und Familie für sie bedeutet, wie sie Ehe/Familie gestalten und wie sie Probleme lösen. Eine ehrliche – kindgerechte – Erzählung aus dem eigenen Leben kann den Kindern Mut machen. Interessant ist auch die Frage, welche Rolle Gott im Leben des Ehepaares/der Familie spielt und wie er die Familie gesegnet hat (z. B. Wo hat er in Schwierigkeiten geholfen? Was hat er der Familie Gutes getan? Was hat die Familie mit Gebet erlebt?).

Da Kinder in der Schule oder auch schon im Kindergarten erfahren, dass nicht alle Familien zusammenhalten und manche Kinder nur einen Papa oder ein Mama haben, haben sie hier die Gelegenheit, ihren Fragen Raum zu geben. Aus seelsorglichen Gründen ist es jedoch hilfreich für die Mitarbeiter, dabei immer die Familiensituation der Kinder vor Augen zu haben. Natürlich können die Rollen auch vom jeweils anderen Geschlecht gespielt werden. Sind keine verheirateten Mitarbeiter im Team, kann ein Ehepaar als special guests eingeladen werden.

Doppelpunkt

- Erinnert euch an Maikes (Name der Mitarbeiterin) Eheversprechen. Wie lautete das?

- Überlegt einmal, wie ein Versprechen helfen kann, zusammenzuleben?

- Habt ihr auch schon mal etwas versprochen?

- Was wünschst du dir für deine Familie?

- Was würdest du gern einmal mit deiner Familie unternehmen?

- Erinnert ihr euch noch an das Problem von Maike und Bernd? Wie haben sie es gelöst?

Schaut euch gemeinsam an, was ihr im Treffpunkt gebastelt habt: Lustige Hochzeitsfotos sind auch für die anderen interessant. Mithilfe des Stammbaums und den Knet-Familien könnt ihr euch besser kennenlernen. Mitarbeiter können die Ergebnisse wertschätzend begleiten und den Kindern Mut machen, ihren Eltern damit eine Freude zu machen.

Familienwappen

Die Kinder entwerfen ein Familienwappen. Familienwappen enthalten Symbole, die für die jeweilige Familie wichtig sind. Die Kinder können überlegen, was Mama, Papa und den Geschwistern wichtig ist (Mama joggt gern, Papa grillt gern, die Schwester liebt Pferde, der Bruder liebt Dinos). Aus Pappe können sie eine Wappenform ausschneiden. Danach wird das Wappen mit den Symbolen der einzelnen Familienmitglieder gestaltet (z. B. mit Bunt-, Filz-, Wachsmalstiften, Wasserfarben oder durch Bekleben mit Buntpapier).

Gebet für die Familien

Kinder und Mitarbeiter können Gott danken für ihre Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten. Sie können aber auch für Familien beten, von denen sie wissen, dass es ihnen nicht so gut geht. (Hier ist sehr viel Feingefühl von den Mitarbeitern gefordert, die speziellen Familiensituationen der Kinder zu berücksichtigen.)

Hochzeitsfeier

Es gibt für jede Kleingruppe eine „Hochzeitstorte“ (hier bieten auch die Tiefkühlregale der Supermärkte ein großes Sortiment) und heißen Kakao.

Schlusspunkt

Jeder überlegt sich ein Kompliment, das er Mama, Papa oder seinen Geschwistern zu Hause machen möchte.

Der Abschiedskreis mit überkreuzten Armen und dem Jungscharmotto „Fest und treu“ kann den Kindern erklärt werden. Ist es nicht schön, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die einen trägt und wo man sein darf, wie man ist? Wir wollen uns in der Gemeinde auch treu bleiben. Was stellt ihr euch darunter vor?

Bausteine

Lieder

Aus: Meine Lieder – Deine Lieder

Nr. 128 Eins, zwei, der Herr ist treu

Aus: Einfach spitze

Nr. 83 Komm, wir wollen Freunde sein

Aus: CD Superteam Familienbande von Daniel Kallauch

Wir sind eine Familie

Dekoration

Der Raum wird mit Hochzeitsdekoration geschmückt und kann so das Thema der Gruppenstunde unterstreichen. Die Mitarbeiter könnten besonders festlich gekleidet zur Jungscharstunde kommen.

Zielgedanke

Die Jungscharler sollen erkennen, dass Gott sie liebt und sie deshalb „Ja“ zu ihm sagen und ihm mit ihrem Leben dienen sollen.

Merkvers

Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen.

Josua 24,15b; Luther84

Situation der Jungscharler

Die Jungscharler müssen täglich viele Entscheidungen treffen und haben oft mehrere Wahlmöglichkeiten, sodass sie in ihrem Alter oft überfordert sind. Dabei müssen sie ihre eigene Meinung bilden und danach handeln. Auch gibt es viele verschiedene religiöse und atheistische Sichtweisen, mit denen die Kinder in Berührung kommen. Das kann zur Verunsicherung führen und erschwert die Entscheidung. Dabei hören sie immer wieder: „Das musst du selbst entscheiden“ oder „Das ist alles Schwachsinn“, und in vielen Familien spielt das Thema Religion keine Rolle, sodass Kinder in ihnen keinen Halt haben. Deshalb ist wichtig, dass sie erfahren, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Zu ihm können sie Ja sagen. So finden die Kinder im Glauben einen sicheren Halt und wissen, an wen sie sich wenden können.

Erklärungen zum Text

Josua ist der Nachfolger von Mose und hat im Auftrag Gottes das Volk Israel über den Jordan in das gelobte Land Kanaan geführt und durch verschiedene Kämpfe das Land erobert. Nachdem das Land auf die zwölf Stämme aufgeteilt wurde, endet das Buch mit der Rede des mittlerweile alten Josuas kurz vor seinem Tod in Sichem, bei dem er die Israeliten erneut ermahnt, Gott zu lieben und sie erneut versprechen, ihrem Gott zu dienen.

V.1: Von den zwölf Stämmen lässt Josua die führenden Personen nach Sichem kommen.

V.2-13: Josua hält eine Rede vor dem Volk und er beginnt sie damit, dass er noch einmal wiederholt, wie Gott ihre Vorfahren Abraham (V.3), Isaak, Jakob und Esau (V.4) sowie Mose und Aaron einsetzte. Er ist mit den Vätern mitgegangen, genauso wie er auch in den letzten Jahren mit dem Volk Israel mitgegangen ist. Jetzt sind sie in dem Land angekommen, das Gott ihnen verheißen hat, das Land und die Pflanzen, die darin wachsen und Frucht bringen sind ein Geschenk von Gott.

V.14.15: Als Dank der Treue Gottes sollen sich die Israeliten entscheiden, wem sie dienen wollen. Dem Herrn, der ihnen treu ist, oder den Göttern jenseits des Stroms.

V.16-18: Das Volk antwortet und entscheidet sich für den Herrn, der sie aus Ägypten befreit und auf ihrem Weg begleitet hat.

V.19.20: Josua redet dem Volk ins Gewissen. Er sagt, dass es nicht einfach ist, Gott zu dienen, und dass Gott sich von ihnen abwenden und sie vernichten wird, wenn sie sündigen, obwohl er vorher gnädig und gut ist.

V.21-24: Das Volk entscheidet sich trotzdem für Gott, und Josua fordert sie auf, alles zu entfernen, womit sie anderen Göttern dienen.

V.25: Josua macht das Versprechen des Volkes fest, indem er einen Bund zwischen Gott und dem Volk schließt.

V.26-28: Josua schreibt die Gesetze in ein Buch und als Zeichen für den Bund nimmt er einen Stein, der daran erinnert und Zeuge des Geschehens ist. Danach ist die Rede zu Ende und das Volk geht.

Personen

Josua: Josua ist der Nachfolger Moses und der von Gott erwählte Führer des Volkes Israels. Er hat einen großen Glauben und ein starkes Vertrauen auf Gott, was von Gott durch die Landnahme Kanaans belohnt wird. Im Laufe der Geschichte ändern sich Josua und sein Verhältnis zu Gott. Während er in Josua 1,1 als Diener Moses bezeichnet wird, wird er bei seinem Tod als Knecht Gottes bezeichnet (Josua 24,29).

Orte

Sichem: Eine Stadt in Kanaan und ein wichtiger religiöser und politischer Ort für die Israeliten, denn schon Abraham wurde hier das Land verheißen und auch Jakob war hier.

Treffpunkt

Spiele

Bibelquiz zum Alten Testament

Josua erzählt von den vielen Erlebnissen des Volkes Israel mit Gott. In den Fragen geht es um diese Ereignisse. Es gibt je drei Antwortmöglichkeiten und die Kinder müssen sich entscheiden. Dafür werden drei Stühle etwas auseinandergestellt und mit je einer der drei Zahlen beschrieben und die Kinder stellen sich dann zu der Zahl, bei der ihrer Meinung nach die richtige Lösung ist.

Ihr könnt das Spiel spielen, indem alle Kinder gegeneinander spielen oder auch in zwei Teams.

Fragen sind z. B.

- Wer war Jakobs Vater? Isaak; Mose; Abraham

- Wer holte das Volk Israel aus Ägypten? Johannes; Josua; Mose

- Welchen Fluss hat das Volk überquert? Nil; Jordan; Mosel

- In welchen Büchern stehen die Vätergeschichten? Evangelien; 5 Bücher Mose; Propheten

- Worauf wurden die Zehn Gebote geschrieben? Stein; Papier; Folie

Du musst dich entscheiden

Ein Mitarbeiter gibt zu verschiedenen Kategorien unterschiedliche Antwortmöglichkeiten, entweder zwei oder auch mehrere. Die Kinder müssen sich für eins entscheiden und schnell in die jeweilige Ecke laufen. Zum Beispiel „Pommes, Pizza oder Burger“ oder „Cola, Fanta, Sprite“ oder Gummibärchenfarben, Hobbys, Lieblingsschulfächer, usw. … Das Spiel bringt ein bisschen Bewegung und dient gleichzeitig zum besseren Kennenlernen. Der Bezug zur Geschichte ist, dass das Volk sich auch entscheiden musste.

Basteln

Steine bemalen

Die Kinder können Steine mit Farbe bemalen. Im Doppelpunkt wird später der Merkvers daraufgeklebt (der Stein sollte also die Größe dafür haben). Als Erinnerung an den Bund mit Gott darf der Stein später mit nach Hause genommen werden.

Freundschaftsbänder gestalten

Freundschaftsbänder verbinden zwei Menschen miteinander, die sich gern haben. Gott möchte auch eine Verbindung, also eine Freundschaft zu den Kindern. Ein Armband kann ein Zeichen dafür sein. Für Freundschaftsbänder benötigt man mehrere unterschiedliche Sorten Bänder und kann diese mit verschiedenen Varianten verbinden, z. B. Flechten oder Kordeln drehen. Anleitungen für verschiedene Arten von Freundschaftsbändern findet man im Internet.

Knackpunkt

Im Knackpunkt soll die Geschichte lebendig erzählt werden. Damit die Kinder die Geschichte richtig nachvollziehen und miterleben können, wird sie gemeinsam als Mitmachgeschichte nachgespielt. Das heißt, dass dabei jeder eine Rolle hat und in dieser die Geschichte erlebt.

Ein Mitarbeiter ist Josua, und als dieser verkleidet stellt er sich in eine Ecke des Raumes und ruft sein Volk zusammen.

Die Jungscharler sind sein Volk. Alle stellen oder setzen sich jetzt in die Ecke des Raumes und schauen auf Josua. Dieser bittet sein Volk um Ruhe und erzählt ihnen die Geschichte Gottes mit seinen Vorfahren und dem Volk Israel.

„Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie Abraham für Gott sein Land verlassen hat und dass Gott sein Geschlecht vermehrte und ihm Isaak gab und dem gab er Jakob und Esau? Und wisst ihr noch, wie sie als Sklaven in Ägypten lebten und wie Gott das Volk aus Ägypten holte und uns in dieses Land gebracht hat? Bei den ganzen Kämpfen gegen die Bürger von Jericho, Amoriter, die Perisiter, Kanaaniter, Hetiter, Girgaschiter, Hiwiter und Jebusiter hat Gott uns geholfen und uns gerettet. Jetzt sind wir hier, in dem Land, das Gott uns geschenkt hat. Wir mussten hier nichts bauen und anpflanzen, alles ist schon da. Darum sage ich euch, fürchtet diesen Herrn, der uns so viel Gutes getan hat. Dient ihm und nicht den Göttern, die eure Väter angebetet haben. Es sind falsche Götter. Nur der Gott, der uns gerettet hat, ist der wahre Gott. Also, wenn euch gefällt, was er getan hat, dann dient ihm, so wie ich es tue. Auch ich und mein Haus, also meine ganze Familie und alle, die zu mir gehören und bei mir wohnen, wollen diesem treuen Gott dienen. Und jetzt entscheidet euch! Welchem Gott wollt ihr dienen?“

Damit die Kinder etwas in Aktion kommen, müssen sie sich an dieser Stelle entscheiden und den Arm heben, welchem Gott sie dienen wollen. Die meisten werden sich wahrscheinlich für den treuen Gott entscheiden.

Dann sagt Josua, dass sich das Volk aus Dank für den treuen Gott entschieden hat und der zweite Teil der Rede folgt, indem Josua ermahnt, was es bedeutet, Gott zu folgen und zu dienen.

„Aber denkt daran, was es bedeutet, Gott zu dienen. Ihr sollt neben ihm keine anderen Götter und Götzen anbeten, und wenn ihr es trotzdem tut, wird Gott euch bestrafen.“

Danach ruft Josua laut: „Wollt ihr immer noch dem treuen Gott dienen?“

Und alle Jungscharler als Volk rufen zusammen „JA“.

Josua schließt jetzt einen Bund zwischen dem Volk, indem er die Gesetze noch einmal in ein Buch aufschreibt (Buch in die Hand nehmen), damit die Israeliten nachlesen konnten, was sie tun müssen, um Gott zu dienen. Danach nimmt Josua einen Stein und sagt: „Dieser Stein ist Zeuge dafür, dass ihr neu mit Gott verbunden seid. Ich stelle ihn hier unter der Eiche neben dem Heiligtum des Herrn auf. Er soll euch immer daran erinnern.“

Stein sichtbar an einen Platz im Raum legen.

Danach darf das Volk gehen und alle Jungscharler werden aufgefordert, sich wieder auf ihre Plätze zu setzen.

Doppelpunkt

Zu Beginn wird kurz über das Geschehen geredet. Die Kinder dürfen erzählen, wie sie sich als Volk gefühlt haben und ob sie die Entscheidung richtig finden. Dafür werden offene Fragen gestellt, zum Beispiel „Wie hast du dich als Teil des Volkes gefühlt? Was hat dir gut gefallen? Was nicht? Was hast du nicht verstanden?“

Anschließend wird die Geschichte kurz wiederholt.

Dazu können einige Gegenstände oder Bilder genommen werden. Ein Mantel für Josua, Spielzeugfiguren für das Volk, ein Berg oder Haus für die Stadt Sichem und ein Stein für die Bundschließung zwischen Gott und dem Volk. Die Kinder sollen erzählen, was ihnen zu den einzelnen Symbolen einfällt und die Geschichte dann am besten der Reihe nach erzählen.

Danach findet ein Übertrag auf die eigene Lebenswelt statt.

Dieser beginnt mit einer Gesprächsrunde. Offene Fragen dafür können sein: Was für eine Entscheidung hat das Volk getroffen? Welche Entscheidungen hast du in deinem Leben schon getroffen? Was war die schwerste Entscheidung und warum? Glaubst du, dass es für die Israeliten schwer war, sich für Gott zu entscheiden? Warum? Warum nicht?

Nach dem Gespräch könnt ihr darauf eingehen, dass die Entscheidung für die Israeliten nicht schwer war, weil Gott dem Volk in vielen Situationen geholfen hatte und genauso auch uns heute hilft, sodass wir uns auch ganz leicht für ihn entscheiden können. Gott sagt „Ja“ zu uns, und wir müssen nur „Ja“ zu ihm sagen und ihm mit unserem Leben dienen. Das „Ja“ muss auch immer wieder erneuert werden, damit wir uns wieder daran erinnern.

Erklärt den Kindern dann, dass das „Ja“ in einem Gebet festgemacht werden kann und geht dann auf den Merkvers „Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen“ ein. Erklärt kurz, was der Vers bedeutet und dann sammelt mit den Kindern, wie wir heute mit unserem Leben Gott dienen können. Zum Beispiel, indem wir seine Gebote achten und durch Nächstenliebe. Schreibt diese auf ein Plakat, da Josua die Gebote auch noch mal verschriftlicht hat. So findet ein Bezug zur Geschichte statt.

Josua hat einen Stein als Zeichen für den Bund genommen und den nehmen wir jetzt auch. Einige Kinder haben im Treffpunkt bereits einen angemalt, andere bekommen jetzt einen neuen, sodass jedes Kind einen Stein hat. Dazu bekommt jedes Kind den Merkvers auf Papier gedruckt, sodass er auf den Stein passt und klebt ihn mit einem Klebestift darauf. Diesen Stein dürfen die Kinder mit nach Hause nehmen, als Zeichen dafür, dass Gott auch einen Bund, also eine Verbindung zu ihnen möchte. Gleichzeitig dient der Stein auch zum Merken des Verses, dass wir Gott dienen sollen.

Zum Abschluss findet eine Gebetsgemeinschaft in Form eines Popcorn-Gebets statt. Das heißt, jedes Kind, das möchte, kann ein Gebet in einem kurzen Satz oder auch nur ein Wort laut sagen. Vorher könnt ihr das Angebot machen, dass die Kinder auch in diesem Gebet „Ja zu Gott“ sagen können, wenn sie das möchten. Sie können das laut oder leise tun. Ihr könnt ihnen auch anbieten, dieses Gebet am Ende der Stunde mit einem Mitarbeiter zu zweit zu sprechen. Wenn ein Kind bewusst „Ja“ sagt, bietet ihm auch noch weitere Gespräche an, um Fragen zu klären und es zu begleiten.

Schlusspunkt

Der Merkvers „Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen“ wird noch einmal aufgegriffen und erklärt, dass es ein Versprechen an Gott ist, dass wir so leben wollen, dass es Gott gefällt und für ihn Dinge tun, z. B. Nächstenliebe und helfen. Dafür könnt ihr euch die Plakate noch einmal angucken, die in den Kleingruppen beschrieben wurden.

Auch auf den Stein kann noch einmal hingewiesen und der Merkvers gemeinsam gesprochen werden, bevor der Abschluss z. B. in Form eines Segens gestaltet wird.

Bausteine

Lieder

Aus: Einfach spitze

Nr. 27 Ich stehe fest auf dem Fels

Nr. 44 Unserm Gott ist alles möglich

Nr. 118 Für welche Seite singst du denn?

Aktion

Gemeinsam einen Stein gestalten

Gemeinsam als Jungschargruppe wird ein großer Stein bemalt. Dann wird der Bibelvers sowie einige Dinge daraufgeschrieben, wie man Gott dienen kann. Der Stein wird als Erinnerungszeichen für den „Bund“ an einem für die Jungscharler sichtbaren Platz aufgestellt.

Aus was Altem etwas Schönes machen

1. Vorbemerkungen

Sucht euch ein paar Bastelprojekte raus und macht einen praktischen Teenkreis gegen die Wegwerfkultur. Sammelt gemeinsam mit den Teilnehmenden ein paar Wochen im Voraus die Materialien. Die folgenden Projekte sind Anregungen, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Zum Beispiel können die einzelnen Taschen mit Patches aufgewertet oder mit Textilfarben bemalt werden. Ich empfehle, die Projekte vorher selbst zu testen, als Anschauungsmaterial, denn so können Fragen besser beantwortet werden, da man weiß, wo Schwierigkeiten aufkommen können. Und los geht’s.

2. Zielgedanke

Schmeißt nicht alles gleich weg, in allem steckt Potenzial.

3. Methoden

3.1 Aus Shirt mach Beutel

Das Lieblingsshirt passt nicht mehr oder ist nicht mehr „in“, aber wegwerfen möchte man es auch nicht. In nur wenigen Schritten und nur mit einer Schere wird aus dem Shirt ein praktischer Beutel. Dazu wird das Shirt glatt ausgelegt und die Ärmel inkl. Naht abgeschnitten. Außerdem wird der Kragen großzügig ausgeschnitten (später die Öffnung). Bei der Länge wird entweder die gesamte Shirtlänge genutzt oder etwas gekürzt, dabei die gewünschte Länge plus ca. 8 cm nehmen und darunter abschneiden. Die unteren 8 cm in gleichmäßige Fransen schneiden, dabei Vorder- und Rückseite gleichzeitig schneiden. Dann gibt es zwei Varianten: einmal Beutel mit Fransen am Boden, oder ohne. Für die Variante ohne Fransen den Beutel auf links drehen. Dann die Fransen jeweils gegenüber verknoten, sodass Vorder- und Rückseite zusammengeknotet werden. Dies wird über die ganze Länge getan, zwischen den Knoten entstehen kleine Löcher. Um diese zu schließen und zu verhindern, dass die Knoten aufgehen, wird erneut geknotet, nur jetzt versetzt. Gegebenenfalls wenden und fertig ist der Beutel.

3.2 Aus Ritter Sport mach eine Geldbörse

Schokolade isst jeder gern und das Papier ist auch schön anzusehen. Um daraus eine Geldbörse zu machen, werden vier Schokopapiere (100-g-Tafel) gebraucht, selbstklebende Folie (transparent), Pappe, selbstklebender Klettverschluss (oder Druckknöpfe) und Kleber (doppelseitiges Klebeband). Am Anfang alle Schokoladenpapiere säubern. Die Pappe auf die Maße 10×15,5 cm zuschneiden. Zuerst wird das Außenteil erstellt. Dazu die gewünschte Farbe nehmen und die Pappe auf der Innenseite platzieren, etwa unter dem ersten Knick. Dann mit dem Kleber befestigen. Eine weitere Schokofolie wird oben auf die Pappe geklebt, sodass die Folien genau aufeinanderliegen. Zur Stabilisierung und Haltbarkeit wird die Außenseite mit der selbstklebenden Folie eingeschlagen, dabei am Rand etwa 1 cm überstehen lassen und noch nicht verkleben. Für die Innentaschen werden zwei weiter Schokoladenpapiere oberhalb des Sortennamens geknickt und jeweils auf eine Länge von 6,5 cm und 7,5 cm zugeschnitten. Die geschnittenen Schokopapiere übereinander auf den unteren Teil der Pappe des Außenteils legen, sodass jeweils die Sortennamen lesbar sind und den Teil ohne Pappe darüberklappen. So entstehen drei Fächer. Zusätzlich können auch am oberen Teil des Außenteils Taschen auf die gleiche Weise angebracht werden. Fixieren der Taschen an den Rändern mit dem Kleber. Nun die überstehende Folie an dem Außenteil an den Faltstellen und Ecken einschneiden und umkleben, zuerst an dem Außenteil ohne Pappe, dann über Innentaschen klappen und Folie darüberkleben. Genauso am oberen Teil. Zum Schluss einen Verschluss anbringen. Dazu erst oben ankleben und dann mit Gegenstück nach unten klappen, damit das Gegenstück gleich an der richtigen Position ist. Detaillierte Beschreibung mit Bildern auf: www.ritter-sport.de

3.3 Aus Dosen und Gläsern mach …

Oft gibt es Essen aus der Dose, und die landet gleich im gelben Sack. Dabei eignen sie sich sehr gut zur Aufbewahrung von vielen Dingen. Damit nicht eine langweilige, nur silberne Dose rumsteht, kann diese leicht aufgewertet werden. Dazu kann die Dose bemalt (z. B. mit Acrylfarbe) oder mit Stoffbändern (o. Ä.) verziert oder mit selbstklebender Folie (z. B. mit Tafelfolie, die immer neu beschriftet werden kann) beklebt werden. Eine weitere Möglichkeit ist, aus den Dosen eine Laterne zu machen, dazu werden mit einem Nagel und Hammer Löcher in die Dose geschlagen. Hier kann vorher ein Muster aufgemalt werden oder einfach frei Hand. Mit einem Draht kann ein Henkel oben angebracht werden, sodass die Möglichkeit besteht, die Laterne aufzuhängen. Nun noch eine Kerze rein und das schöne Muster genießen. Tipp: Benutzt einen Dosenöffner, bei dem keine scharfen Kanten entstehen.

Bei Gläsern, wie die von Marmelade o. Ä. sind ähnliche Dinge möglich. Zum einen können sie als Stauraum verwendet werden oder als Deko. Zum Bemalen eignen sich hier Glasmarker oder auch Nagellack.

3.4. Aus Shampoo-Flasche mach Box

Waschen tut sich jeder und da sammeln sich eine Menge Shampoo-Flaschen an. Daraus lassen sich einfach mit einer Schere und Klettverschluss (oder Druckknöpfen) Dosen basteln. Dazu den Kopf der Flasche abschneiden, falls vorhanden die Plastikhülle abnehmen und auswaschen. Die abgetrocknete Flasche wird auf einer Seite in der gewünschten Höhe abgeschnitten. Die andere Seite wird länger geschnitten, was als Lasche zum Überklappen dient. Wenn die Dose zurechtgeschnitten ist, kann die Flasche noch kreativ gestaltet werden, mit selbstklebender Folie oder Stiften. Zum Schluss den Verschluss anbringen.

3.5 Aus Jeans mach …

Jeans sind irgendwann an kleinen Stellen abgetragen, aber sonst noch gut erhalten. Aus den verschiedenen Teilen kann viel Neues gemacht werden. Hier kommen ein paar Ideen, einige benötigen lediglich eine Schere und andere benötigen eine Nähmaschine oder Geduld, um es mit der Hand zu nähen.

Aus den Gesäßtaschen einer Jeans lassen sich mithilfe einer Schere praktische Halter zum Aufladen des Handys erstellen. Dazu wird die Gesäßtasche an den fest genähten Seiten knapp ausgeschnitten. Oben an der Öffnung wird oberhalb der nächsten Naht parallel zur Tasche geschnitten. Nun zwischen oberer Naht und Tasche ein Loch schneiden, sodass ein „Henkel“ entsteht. Dieser kann beim Aufladen über das Netzteil gehangen werden und das Handy in der Tasche verstaut. Außerdem lässt sich aus den Taschen schnell und einfach ein Täschchen machen, dazu die Tasche auf die gleiche Art ausschneiden, nur wird dieses Mal oberhalb der Gesäßtasche kein Loch geschnitten. Der Teil oberhalb der Tasche wird übergeklappt und dient als Verschluss des Täschchens. Mithilfe von Druckknöpfen, Klettverschluss oder einem Knopf kann das Täschchen fest verschlossen werden. Bei einem Knopf oben in die Klappe einfach ein Loch schneiden, abhängig von der Knopfgröße, und den Knopf mit der Hand auf der Gesäßtasche festnähen.

Aus den Hosenbeinen lassen sich leicht Utensilos nähen. Dazu die Hosenbeine glatt auslegen. Der Zuschnitt ist abhängig von der gewünschten Größe. Ich empfehle eine max. Höhe von 15 cm, da der Utensilo sonst umkippt. Das Hosenbein wird auf die gewünschte Länge plus eine halbe Beinbreite (für den Boden) zugeschnitten. Danach wird das Hosenbein auf links gedreht und an der Schnittkante zusammengenäht. Danach werden die Ecken umgenäht. Dazu mit der Hand in die entstandene Tasche gehen und die Ecke auseinanderfalten und wieder aufeinanderlegen, sodass die Hosennaht auf der neuen Naht liegt. Von der Ecke mit einem Dreieck die Stelle ermitteln, an der die Breite der Spitze der halben Beinbreite entspricht. (Ungenauigkeiten sind nicht schlimm, dann ist der Boden rechteckig und nicht quadratisch) Die Stelle markieren und dort entlangnähen. Danach die Ecke abschneiden. Diesen Vorgang für die andere Ecke wiederholen. Dann wieder auf rechts drehen und fertig ist der Utensilo. Zur Stabilität kann oben der Hosensaum etwas gekrempelt werden.

3.6 Aus … mach Täschchen

Das folgende Täschchen kann eigentlich aus fast allem genäht werden. In dem Beispiel habe ich ein Schokopapier für außen und Jeans für innen genutzt. Genauso gut kann aber auch ein Shirt, alte Bettwäsche oder Stoffe genutzt werden. Jeans bietet sich als Innenfutter an, da sie etwas stabiler ist und so das Täschchen an Stabilität gewinnt. Bei der Verwendung von Schokopapier zuerst das Papier säubern und in transparente, selbstklebende Folie einschlagen (zum Schutz der Folie). Hierbei kann das Schokopapier im Original genutzt werden oder, wenn das Täschchen eine andere Aufteilung haben soll (Größe und Überlappung), kann diese zurechtgeschnitten und mithilfe der Folie neu zusammengesetzt werden, ohne dass große Schnittkanten sichtbar sind. Danach ein Stück Jeans in der Größe des Schokopapiers ausschneiden (etwas einfacher zu verarbeiten ist es, wenn die Jeans etwas größer geschnitten wird, überstehende Stücke werden später abgeschnitten). Dann wird das Schokopapier mit der Außenseite auf die Jeans gelegt und an der unteren Kante, die später die Innentasche bildet, zusammengenäht. Jetzt so drehen, dass die Außenseite des Schokopapiers nach unten zeigt und oben auf der Jeans liegt. Der Abschnitt, der die Innentasche bilden soll, wird nach oben geklappt, sodass Jeans auf Jeans liegt. Dies mit Klammern oder Nadeln befestigen, damit es nicht verrutscht. Jetzt das Schokopapier von unten hochholen und oben drüberklappen, dass die Innenseite nach oben zeigt. Dabei an den Seiten darauf achten, dass diese genau auf der Innentasche liegen. Etwas fixieren und dann die beiden Seiten abnähen, oben die Kante als Wendeöffnung offen lassen. Nachdem beide Seiten zusammengenäht sind, werden überschüssige Stoffstücke abgeschnitten, da diese sonst für Knubbel in der Tasche sorgen. Danach wird das Ganze durch die Wendeöffnung gedreht. Die Ecken werden vorsichtig mit dem Finger oder der geschlossenen Schere rausgedrückt. Jetzt sollte die Innentasche vorhanden sein und die Klappe oben offen. Zuletzt wird die Klappe geschlossen, indem das Schokopapier und die Jeans in die Öffnung geklappt werden und aufeinandergelegt. Dann knapp kantig zunähen. Zuletzt noch einen Verschluss, wie Klett oder Druckknöpfe, anbringen. Als Alternative kann ein Loch in die Klappe gemacht und ein Band befestigt werden, mit dem die Tasche durch Umwickeln verschlossen wird.

Geländespiel für Freizeiten und Jugendgruppen

Den Teilnehmenden werden vom General verschiedene Aufgaben gestellt, welche sie gemeinsam meistern müssen und die sie aus ihrer Komfortzone holen. Am Ende steht der große Kampf um die Festung, bei dem König Takeshi persönlich mitspielt. Takeshis Castle ist eine japanische Fernsehproduktion, die auch in Deutschland großen Erfolg hatte. „Takeshi“ (Japanisch) heißt übersetzt „Zeig, was in dir steckt“.

Vorbemerkungen

Für das Spiel ist es wichtig, dass niemand von den Teilnehmenden zu etwas gezwungen wird. Für manche ist es eine große Überwindung, zum Beispiel durch Matsch zu robben oder auf einer Slackline zu stehen. Die Mitarbeitenden sollten motivierend agieren und gleichzeitig die Teilnehmenden respektvoll behandeln. Wenn Einzelne eine Station nicht machen wollen ist das in Ordnung. Diese

können dann einfach daneben stehen oder zum Zielpunkt der Station gehen. Möchten Teilnehmende die Aufgabe nicht machen, wird dies kommentarlos akzeptiert und passiert ohne großes Aufsehen. Es kann sinnvoll sein, die Möglichkeit des „Aussetzens“ bei der Einleitung mit anzukündigen. Doch ist hierbei Fingerspitzengefühl gefragt, da Jugendliche, die einfach keine Lust haben, diese Möglichkeit dann als Ausrede nutzen.

Vorbereitungen im Vorfeld

Die Stationen werden – wie unten beschrieben – vorbereitet und aufgebaut.

Aus dem Mitarbeiterteam wird ein Spielleiter (General) und ein Takeshi (König) ausgewählt. Diese Personen verkleiden sich nach Möglichkeit entsprechend.

Vier weitere Mitarbeitende werden in die Stationen und den Spielmodus eingeweiht. Weitere fünf Mitarbeitende betreuen die Stationen.

Ein Megafon oder ein Mikrofon mit tragbarem Lautsprecher macht es dem General leichter.

1. Station: Einführung

Aufbau

Gewählt wird ein Raum oder ein Platz, an dem alle Mitspielenden die Leinwand und damit die Einführung gut sehen können. Als Einführungsvideo kann eine alte Folge „Takeshis Castle“ gezeigt werden, da viele Jugendliche diese Spielshow nur aus Erzählungen kennen. Das Video zeigt, was Takeshis Castle ist und animiert die Jugendlichen beim Spiel mitzumachen. Als Verkleidung für den König dient ein entsprechendes Kaiser- oder Königskostüm, alternativ ein witziges Kostüm (Einhorn, Schwein, Frosch etc.). Der General trägt Generalsklamotten oder ist zumindest deutlich erkennbar.

Durchführung

Die Teilnehmenden treffen sich alle fertig umgezogen in dem vorbereiteten Raum bzw. auf dem Platz und werden vom General herzlich begrüßt. Der General stellt sich als Spielleiter vor ohne jedoch gleich zu verraten, was den Jugendlichen bevorsteht. Danach wird das Video mit einzelnen Szenen aus Takeshis Castle gezeigt. Im Anschluss geht der General zu einzelnen Teilnehmenden und fragt sie nach spontanen Meinungen und Reaktionen. Vermutlich sorgen die Szenen für die einen oder anderen Lacher.

Nun tritt König Takeshi auf und verkündigt, dass die Jugendlichen niemals seinen Thron stürmen werden und dass er verschiedene Aufgaben für sie vorbereitet hat, die sie daran hindern werden. Er stachelt die Jugendlichen ein bisschen an.

Jetzt wird das Mitarbeiterteam vorgestellt, das mit den Teilnehmenden zusammen kämpfen wird, um Takeshis Thron zu stürzen. Im Idealfall sind diese Mitarbeitenden schon etwas mit Matsch beschmiert, um zu verdeutlichen, dass es nicht schlimm ist, dreckig zu werden, sondern dass genau das auch Spaß machen wird. Diese Mitarbeitenden sollten sich auch nicht scheuen, die Aktionen vorzuführen und mit viel Motivation vorangehen. Die Jugendlichen entwickeln nun einen gemeinsamen Schlachtruf, womit die Stimmung weiter angeheizt wird. Jetzt fällt der „Startschuss“.

2. Station: Lauf mit verbundenen Augen

Aufbau

Die Augenbinden sind so vorbereitet, dass die helfenden Mitarbeitenden jedem Mitspielenden schnell die Augen verbinden können. Die zurückzulegende Wegstrecke über ca. 50 Meter wurde definiert.

Durchführung

An dieser Station legen die Jugendlichen eine Wegstrecke mit verbundenen Augen zurück. Dabei stehen ihnen fünf Mitarbeitende im Weg, die ihnen zunächst die Augen verbinden und sie dann immer wieder in eine andere Richtung drehen, nachdem der Startschuss durch den General erfolgt ist.

Vor dem Startschuss wird allen das Ziel gezeigt und es wird erklärt, dass Mitarbeitende versuchen werden, jeden daran zu hindern dieses Ziel zu erreichen. Alle übrigen Mitarbeitenden spielen mit verbundenen Augen mit.

Am Ziel angekommen dürfen die Teilnehmenden die Augenbinden nicht abnehmen. Wenn alle am Ziel angekommen sind, wird gemeinsam zur nächsten Station gegangen. Idealerweise befindet sich die dritte Station direkt am Ziel der zweiten Station.

3. Station: Schatzsuche

Aufbau

Sollte auf dem Gelände ein Beachvolleyballfeld sein, werden so viele Tennisbälle darin vergraben, wie Mitspielende dabei sind. Alternativ werden große Wannen mit Sand gefüllt und darin entsprechend viele Tischtennisbälle vergraben.

Durchführung

Die Mitspielenden haben weiterhin die Augen verbunden. Ihnen wird erklärt, dass sie jeweils einen (!) Tennisball im Beachvolleyballfeld oder einen (!) TT-Ball in großen Wannen finden müssen. Auf ein Startsignal hin beginnt die Suche. Auch das Mitarbeiterteam spielt mit.

In der Zwischenzeit gehen fünf Mitarbeitende zur nächsten Station und machen sich mit Wasserbomben und Spritzpistolen bereit.

Haben alle ihren Ball gefunden, werden die Augenbinden und Bälle vom General wieder eingesammelt. Zwischendurch führt der General kleine Interviews mit den Jugendlichen und befragt sie zu den einzelnen Aktionen. Dies dient zur Motivation und zum Mut machen, auch bei der nächsten Aktion mitzumachen.

4. Station: Alle gegen das Wasser

Aufbau

Hat das ausgewählte Gelände einen Hügel/Berg, wird diese Station am oberen Ende aufgebaut. Es sind genügend Wasserbomben gefüllt – ca. so viele wie Teilnehmende mitspielen. Mehrere große Wasserspritzpistolen sind ebenfalls gefüllt und liegen bereit.

Durchführung

Das Ziel dieser Station ist der Ort, an dem die fünf Mitarbeitenden mit Wasserbomben und Wasserpistolen stehen. Die Mitspielenden müssen diesen Ort erreichen, ohne nass zu werden. Aufgabe ist es, den „Berg“ zu stürmen und den fünf Mitarbeitenden die Wasserbomben und Spritzpistolen abzunehmen. Dabei entsteht natürlich eine kleine Wasserschlacht.

Die Teilnehmenden werden dieses Spiel zunächst unfair finden, jedoch schnell merken, dass sie ja zahlenmäßig überlegen sind. Das Mitarbeiterteam muss auch das Ziel erreichen.

5. Station: Wasserrutsche

Aufbau

Die Wasserrutsche wird an einem Hügel oder kleinem Gefälle aufgebaut. Idealerweise ist dort eine Wasserversorgung vorhanden. Die Oberfläche der Plane darf nicht rau sein, da beim Rutschen sonst leichte Verbrennungen auf der Haut entstehen können. Die Plane wird so glatt wie möglich ausgelegt.

Durchführung

Die Wasserrutsche wird mit dem Wasserschlauch nass gemacht und nochmals glatt gezogen. Die Teilnehmenden rutschen einzeln. Dabei können auch noch Aufgaben erfüllt werden, wie ein Wasser- oder Eiertransport. Hier steht jedoch ganz der Spaß im Vordergrund. Denn die nächste Station wird die Teilnehmenden herausfordern.

6. Station: Matsch und los

Aufbau