Hier kommt die zweite Themenreihe der JUMAT 1/2021. Es geht um Jesu Leidensgeschichte im Johannesevangelium. In insgesamt 4 Lektionen erleben wir den Weg Jesu an’s Kreuz mit:

Lektion 10 Johannes 13,1-20 Was habe ich getan?

Lektion 11 Johannes 18,1-11 Wen sucht ihr?

Lektion 12 Johannes 18,28-40 Jesus, König der Juden?

Lektion 13 Johannes 19,16b-24 Warum?

Außerdem enthalten: Ein Familiengottesdienst zur Passionszeit.

Die einzelnen Lektionen sind nach dem gleichen Schema aufgebaut: Im ersten Teil sind exegetische Überlegungen, sowie Gedanken über Auswirkungen des Textes für mich und für die Kinder. Im zweiten Teil geht es um die praktische Umsetzung. Dabei werden mehrere Methoden und Möglichkeiten vorgestellt, wie die Umsetzung aussehen kann. Zur Vertiefung stehen jeweils 7 unterschiedliche Elemente zur Verfügung: Wiederholung, Gespräch, Merkvers, Gebet, Kreatives, Spielerisches und Rätselhaftes.

Thema: Ja, – klar!

Bibeltext: 1. Johannes 1,7 + Lukas 22,54-62

Zielgedanke

Ja, – klar! Weil Gott „JA“ zu uns sagte, bewirkte der Tod von Jesus Christus Klarheit in unserer Beziehung zu Gott.

Das Thema an sich

1. Johannes 1,7

„Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander.“ Auch im Leben eines Christen passiert etwas, das Gott Sünde nennt. Darum ergänzt Johannes: „Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.“ Allein durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gibt es Gemeinschaft zwischen dem vollkommenen Gott und den unvollkommenen Christen.

Lukas 22, 54 – 62

Petrus stellt sich nicht zu Jesus. Er schämt sich und hat Angst. Dreimal lügt er: „Ich kenne ihn nicht!“ Aber Jesus stellt sich zu Petrus. Er dreht sich um und schaut Petrus an. Petrus schämt sich für sein Versagen.

Wasser-Experiment mit Deutung

Gott sagt Ja zum Menschen und will mit ihm in Gemeinschaft leben. Die Sünde trennt den Menschen von Gott. Jesus reinigt von der Sünde. Freundschaft mit Gott ist wieder möglich.

Das Thema für mich

Als ich neun Jahre alt war, beschäftigten mich diese Überlegungen: Warum hat Gott der Vater, der immer bei uns sein will, seinen eigenen Sohn in dessen Todesstunde verlassen? Warum verspricht Gott uns einen Platz im Himmel, obwohl niemand in den Himmel kommen kann, der sündigt? Meine Fragen stellte ich nicht laut, da ich nicht wusste, mit wem ich darüber reden könnte. Antworten auf diese „Widersprüchlichkeiten“ fand ich erst drei Jahre später, als mir die Zusammenhänge mit Hilfe von Vergleichsbildern aufgezeigt wurden. Meine damalige Ungewissheit wurde für mich zur Motivation, bis heute als Kinderreferentin zu versuchen, Kindern das Evangelium kreativ zu erklären.

Das Thema für dich

Gott „schreibt“ mit jedem Menschen seine ganz persönliche Glaubensgeschichte. In ganz unterschiedlichen Altersphasen darf es Menschen „klar werden“, welche Auswirkungen der Kreuzestod und die Auferstehung des Sohnes Gottes für ihr Leben hat. In manchen Biografien leuchtet auf, wie Gottes Geist in der Kindheit die Klarheit schenkte: „Ich darf eine ,ungetrübte‘ Freundschaft mit Gott haben. Das hat Jesus möglich gemacht.“

Material und Durchführung des Experiments

Ein Wasser-Experiment (mit Tinte verdunkeltes Wasser wird durch Chlor wieder klargemacht) soll „klar machen“, dass Jesus unser Leben wieder „klar machen“ will! Sowohl in einem Präsenz-Gottesdienst als auch in einer Online-Übertragung ist dieses Experiment anwendbar. Pädagogisch wertvoll und besonders für Jungs begeisternd ist, wenn die Teilnehmenden in kleinen Gruppen oder am Bildschirm gleichzeitig das Experiment unter Anleitung durchführen. Mit Hilfe einer Rahmen-Erzählung wird die Erfahrung von Petrus mit Jesus in den Alltag der Zuhörer transportiert. In die Verkündigungsphase integriert sind kurze Gespräche möglich.

Material der anleitenden Person

- Tisch

- 1 durchsichtiger Krug mit Wasser

- Behälter ca. 100 ml Speiseöl

- Löffel zum Umrühren

- Tinte (2 Tropfen)

- Behälter ca. 100 ml Chlor (z.B. DanKlorix)

Experiment zuvor unbedingt ausprobieren und anpassen!!!

Material der Kleingruppen im Präsenz-Gottesdienst und der Familien am Bildschirm

Zuvor die Materialien bekanntgeben, damit sie vorbereitet werden können:

Tisch

Glas (250 ml) mit ca. 50 ml Wasser

Behälter mit ca. 50 ml Speiseöl

Löffel zum Umrühren

Tinte (1- 2 Tropfen)

Behälter mit ca. 50 ml Chlor

Bedeutung:

Wasser = Mensch

Öl = Gott

Tinte = Sünde

Chlor = Blut Jesu

Durchführung und Erklärung:

1. Das Öl ins Wasser füllen, dabei ist kaum ein farblicher Unterschied zu erkennen.

=>Rein, Einheit

Gott schuf den Menschen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben

Gott ist rein, wie auch Öl rein, kostbar und pur ist

Der Mensch war perfekt geschaffen

2. Einige Tropfen Tinte ins Wasser geben. Beobachten. Was passiert?

Das Wasser färbt sich dunkel, Öl bleibt durchsichtig und rein

=>Trennung von Gott wird deutlich

Umrühren

3. Chlor hinzugeben. Beobachten. Was passiert?

Das Wasser färbt sich wieder golden, weiß oder durchsichtig.

=>Jesus ins Leben einladen. Durch Jesus sind wir wieder rein!

Die Farbe von Öl und Wasser lässt sich wieder kaum unterscheiden. => Gott hat wieder Gemeinschaft mit uns!

Programm-Bausteine

Lieder

- Jesus kam für dich FJ kids 167

- Jesus, mir fehlen die Worte FJ kids 171

- Nur deine Liebe Herr ist größer FJ kids 37

- Gottes große Liebe FJ kids 142

- Jesus liebt mich (Du hast mich neu gemacht) FJ kids 146

- Jesus Christus starb für mich (Gemeindeliederbuch)

Einstiegsphase

Ja-Nein-Spiel

Antwort „JA!“ aufstehen oder Daumen hoch zeigen

Antwort „Nein!“ sitzen bleiben oder Daumen runter zeigen

- Gestern war Nikolaustag. NEIN

- In Jeremia 31,3 steht: “Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt.“ (Elberfelder) JA

- Gott sagt: Ich kenne dich und will gerne mit dir zusammen sein! JA

- Morgen ist der 29.02.21 NEIN

- Das Wort „Evangelium“ bedeutet: Eine gute Nachricht. JA

- In der Bibel wird erzählt, wie Jesus gestorben ist. JA

- In der Bibel wird erzählt, wie die Freunde – die Jünger – von Jesus, den toten Jesus aus dem Grab geklaut haben. NEIN.

- Tinte ist ein großartiges Reinigungsmittel. NEIN

- Chlor ist ein Reinigungsmittel. JA

- „Ja, klar!“ denke oder sage ich auch manchmal. JA oder NEIN

Erzählung mit Experiment

Das war eine coole Zeit gewesen! Abwechslungsreich. Spannend. Jeder Tag anders. Sein Lehrer überraschte ihn fast jeden Tag mit etwas Neuem. Klar, mit all diesen Geschichten könnte er ein ganzes Buch schreiben. Wirklich klar? Hatte er wirklich alles verstanden, was sein Lehrer erzählt und erklärt hatte? Sein Lehrer gab ihm manchmal sogar das Privileg eines Nachhilfeunterrichts. Vor kurzem sagte sein Lehrer zu ihm: „Und du wirst nicht zu mir stehen! Du wirst dich schämen. Du wirst sagen: ‚Ich kenne diesen Lehrer nicht‘!“ Nein, diese Warnung verstand er nicht. Er liebte Jesus, seinen Lehrer. Er würde sogar sein Leben für ihn lassen. Ja, klar!

Wie es Petrus erging, können wir mit Hilfe eines Wasserglases/Wasserkrugs nacherleben. (Du kannst dein Glas nehmen, gefüllt mit Wasser). Das Wasser ist ein Bild für unser Leben und für das Leben von Petrus. Hier zeige ich nun einen Behälter mit Öl. Das Öl soll ein Bild für Gott sein. Gott sagte zu Petrus und Gott sagt zu dir: „Ich sage Ja zu dir. Ich will, dass du lebst.“ Das bedeutet: Du und ich, wir dürfen leben, um mit Gott zusammen zu sein.

Ich schütte nun das Öl in das Wasser. (Nehme deinen Ölbehälter und schütte Öl in das Wasser). Man erkennt kaum einen Unterschied, fast dieselbe Farbe. Gott will mit jedem Menschen Gemeinschaft haben. Gott ist rein, wie auch Öl rein, kostbar und pur ist. Wir Menschen waren von Gott perfekt gemacht. Wir passten mit dem vollkommenen Gott zusammen.

Jetzt lassen wir alle ungefähr 2 Tropfen Tinte eintropfen in die Flüssigkeit. (evtl. die Flüssigkeit nun mit dem Löffel verrühren.) Was passiert?

=> evtl. Zeit geben zum Gesprächsaustausch! Was kann solche Dunkelheit in unserem Lebensalltag sein?

Das Wasser färbt sich dunkel. Durch so eine Kleinigkeit, nur 2 Tropfen, wird das Wasser dunkel. Die ersten Menschen auf der Erde meinten: „Wir können auch ohne Gott leben.“ So kam die Dunkelheit, die Sünde, in ihr Leben. Petrus hatte gedacht: „Ich habe Jesus sehr lieb. Ich werde ihn sogar verteidigen.“ Und was geschah?

Petrus musste zuschauen, wie Jesus im Garten Gethsemane von Soldaten gefangen genommen wurde. Direkt vor ihm. Sie nahmen Jesus einfach mit. Weg war er. Alle Freunde von Jesus versteckten sich. Petrus zuerst auch, dann aber zeigte er sich mutig. Heimlich schlich er der Soldatengruppe nach. Dorthin, wohin sie Jesus schleppten. In einem Hof wartete Petrus. Was machten sie mit Jesus da drin im Gerichtssaal? Würden sie ihn zum Tode verurteilen? „Hey, du gehörst doch auch zu Jesus!“, sprach eine Frau ihn an. Petrus stockte der Atem. Was passierte, wenn er zugab, ‚Ja ich kenne Jesus‘? Er hatte keinen Mut mehr, sich zu Jesus zu bekennen. Er behauptete ganz laut: „Nein, den kenne ich nicht!“ Petrus schämte sich, sich zu Jesus zu stellen. Schaut mal unser Experiment an (Schau genau dein Glas an.) Was hat sich da entwickelt? Das Wasser hat sich dunkel verfärbt. Das Öl blieb durchsichtig und rein. Gott und Jesus bleiben rein, ohne Sünde. Hier wird der Unterschied zwischen Gott und uns Menschen erkennbar. Noch zweimal hatte Petrus die Chance zu sagen: „Ja, ich kenne Jesus.“ Doch insgesamt dreimal hintereinander log er: „Nein, den kenne ich nicht!“

Das spürte Petrus nun ganz stark: „Ich schaffe es nicht, mich zu Jesus zu stellen.“ Petrus sah zu dem Gebäude, in welchem Jesus war. Er hörte, wie Jesus ausgelacht und geschlagen wurde. Doch jetzt geschah etwas ganz, ganz Besonderes. In der Bibel wird nicht berichtet, wie es dazu kam. Doch in der Bibel steht: „Da drehte sich Jesus um und sah Petrus an.“ Jesus sagte nichts zu ihm. Jesus verriet ihn nicht. Aber er schaute ihn an. Obwohl Petrus die Freundschaft mit Jesus kaputtgemacht hatte. Da war für Petrus ganz klar: „Jesus stellt sich zu mir. Er will weiterhin Gemeinschaft mit mir haben. Jesus hat seine Freundschaft mit mir nicht aufgelöst.“

Petrus rannte weg. Er schämte sich sehr. Er schämte sich für das, was er getan hatte. Es tat ihm sehr leid.

Warum schaute Jesus Petrus an?

=> evtl. Zeit geben zum Gesprächsaustausch!

Jesus hatte Petrus sehr lieb. Zu diesem Zeitpunkt wusste Jesus, was er noch erleiden musste. Das tat er auch für Petrus und uns alle. Jesus übernahm unschuldig die Todesstrafe an einem Kreuz. Alles Dunkle, alles Schlechte, die ganze Sünde von allen Menschen auf der Welt (auf die dunkle Farbe im Glas deuten) wurde auf Jesus gelegt. Am Kreuz rief Jesus: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Warum behauptete Jesus so was? Nun, als Gott zu Jesus schaute, sah der Vater im Himmel die Sünde, das Schlechte von allen Menschen. Somit war nun Jesus auch nicht mehr mit seinem Vater im Himmel zusammen. Das war für Jesus das Allerschlimmste. Keine Gemeinschaft mehr mit seinem Vater im Himmel zu haben. Jesus war damit – wie hier im Glas das dunkle Wasser vom Öl – getrennt. Drei Stunden lang am Kreuz. Dann wusste er: „Es ist vollbracht! Es ist vollendet!“ Danach starb Gottes Sohn. – Und was haben wir davon?

Petrus hatte es erst später kapiert, ihm wurde dann ganz klar: Etwas Einmaliges ist geschehen. Weil Jesus unschuldig am Kreuz gestorben ist und wieder lebendig wurde, ist folgendes möglich: Jeder kann zu Jesus sagen: „Bitte Jesus, komme in mein Leben.“ – Ich nehme hier nun diesen Behälter mit Chlor. Das Chlorwill ein Vergleichsbild für Jesus sein, der nicht tot im Grab blieb, sondern wieder lebendig wurde und ist. Jetzt schütten wir das Chlor in das Glas. (evtl. mit einem Löffel umrühren) Was passiert jetzt?

=> evtl. Zeit geben zum Gesprächsaustausch! Wie möchtest du dieses Vergleichsbild deuten?

Das Wasser färbt sich wieder goldfarben, weiß oder durchsichtig und klar. Das Chlor reinigt von der Tinte. Jesus reinigt uns von der Sünde, die uns von Gott trennt. Darum sage zu Jesus: „Bitte Jesus, komme in mein Leben. Ich brauche dich! Bitte vergib mir!“ Jetzt können wir wieder mit Gott zusammen sein und mit ihm leben.

Petrus wurde total verändert. Er erzählte diese gute Nachricht sehr vielen Menschen! „Ja, klar. Gott sagt „Ja“ zu dir! Jesus macht dein Leben wieder klar!“

Gebet

Jesus, manchmal verstehe ich nicht, warum du so grausam hast sterben müssen am Kreuz. Warum dich einer deiner besten Freunde verraten hat. Warum du, der Sohn Gottes, in ein dunkles Höhlengrab gelegt wurdest. Aber ich danke dir so sehr, dass du für mich diesen schweren Weg gegangen bist. Danke, dass du auferstanden bist und lebst. Danke, dass du alles, was ich falsch gemacht habe, vergibst. Danke, dass ich deshalb rein und unschuldig vor Gott stehen darf und „Vater“ zu ihm sagen kann. Das ist ein unglaubliches Geschenk. Amen.

„Lohnt sich der Aufwand?”

Die Frage drängt sich den Jungscharmitarbeitenden in Musterhausen auf. Jede Woche kommen 2 bis 5 Kinder als Jungscharbesucher in das Gemeindehaus. Was nun? Die Jugendarbeitsverantwortlichen treffen sich zu einer Krisensitzung. Es wird darüber beraten, ob die Jungschararbeit eingestellt werden soll. Die Fakten werden auf den Tisch gelegt: Die Motivation der Mitarbeitenden sinkt. Der Aufwand ist für 2 Kinder genauso hoch, als würde man das Programm für 20 Kinder vorbereiten. Neue Jungscharkinder? Fehlanzeige! Schüchtern mischt sich ein neuer Mitarbeiter, Ole, 14 Jahre, in die Diskussion der Mitarbeitenden ein. Alle Augenpaare sind auf ihn gerichtet, als er sagt: „Aber ist Gott nicht jeder einzelne Mensch wichtig?”

Die Situation in Musterhausen ist für viele Orte Realität. Was tun? Die Meinung im Jungscharleiter-Redaktionsteam ist eindeutig: Jedes Kind ist Gott wichtig, jede kleine Gruppe ist Gott wichtig. Jede Jungscharstunde lohnt sich für jede einzelne Person.

In diesem Thema geht es um praktische Gestaltungsideen für kleine Jungschargruppen. Die Fix-&-Fertig-Bibelarbeiten stellen einzelne Personen in den Vordergrund. Sie zeigen: Gott sieht den Einzelnen.

Gleichzeitig muss es nicht bei kleinen Gruppen bleiben. Wir möchten euch zum Nachdenken anregen, wie ihr neue Jungscharkinder gewinnen könnt. Vielleicht startet ihr in Schulen Einladungsaktionen. Oder ihr bildet Kooperationen mit anderen Vereinen oder schließt euch mit Jungschargruppen aus Nachbarorten zusammen. Oder ihr veranstaltet einen Jungscharprojekttag, an dem ihr zur Jungschar als Folgeveranstaltung einladet.

Dieser herausfordernde und unterhaltsame Abend überzeugt durch eine Mischung aus Theater und Spielen. Er ist sowohl für Evangelisation als auch für Jugendgottesdienste geeignet. Die Vorbereitungszeit hängt davon ab, ob es ein geübtes oder ungeübtes Theater-Team gibt. Die Spiele sind schnell vorzubereiten.

Ablauf

| Beispielzeit | Was | Dauer |

| 20:00 | Theaterblock I | 20 Min. |

| 20:20 | Spiel “Kartoffelkricket” | 15 Min. |

| 20:35 | Theaterblock II | 20 Min. |

| 20:55 | Spiel “Stäbchentransport” | 15 Min. |

| 21:10 | Theaterblock III | 20 Min. |

| 21:30 | Spiel “Wer wird Spendionär” | 15 Min. |

| 21:45 | Theaterblock IV | 15 Min. |

Spiele

Teameinteilung: Teams mit einer Teamgröße von mindestens 6 Personen pro Team.

Anzahl der Teilnehmenden: 24 – 100 (bei 24 mit 4 Gruppen à 6 Teilnehmende / bei 100 mit 10 Gruppen à 10 Teilnehmende). Der Abend lebt eher von mehr Teilnehmenden.

Bewertung: Bei jedem Spiel erhalten die Teams 10 – 1 Punkte (Gewinnerteam 10 Punkte, absteigend bis zu den Letzten). Zwischenstufen werden je nach Anzahl der Teams eingebaut.

Kartoffelkricket

Verbindung zur Biographie von C.T. Studd: Charles Studd war Cricketspieler. Die Jugendlichen sollen zeigen, dass sie in der Lage sind, einen Ball mit einem Schlag so gut wie möglich zu treffen.

Ziel des Spieles: Es gewinnt das Team, das eine festgelegte Strecke als Erstes einmal hin- und zurückgeschafft hat.

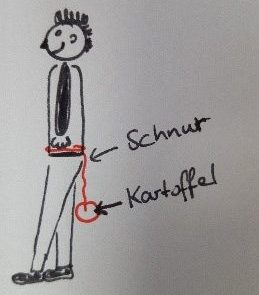

Material: 2 „Cricketgeräte“ pro Team. Ein Gerät ist eine Schnur, die um die Hüfte gebunden werden kann. An deren Ende ist eine Kartoffel gebunden. 1 Tennisball pro Team.

Ablauf:

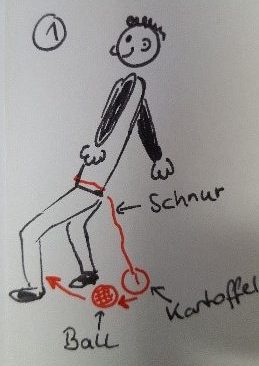

Der Tennisball wird auf die Startlinie gelegt. Er muss mit Hilfe des Cricketgerätes durch den Parcours geschossen werden. Dazu wird die Schnur um die Hüfte gebunden, der Bändel mit der Kartoffel muss an der Rückseite des Spielers herunterhängen. Wenn dieser leicht in die Hocke geht, sollte diese etwas unter Kniehöhe sein. Die Kartoffel wird – ohne die Hände zu Hilfe zu nehmen – durch Schwingen so bewegt, dass sie den Tennisball anstoßen kann.

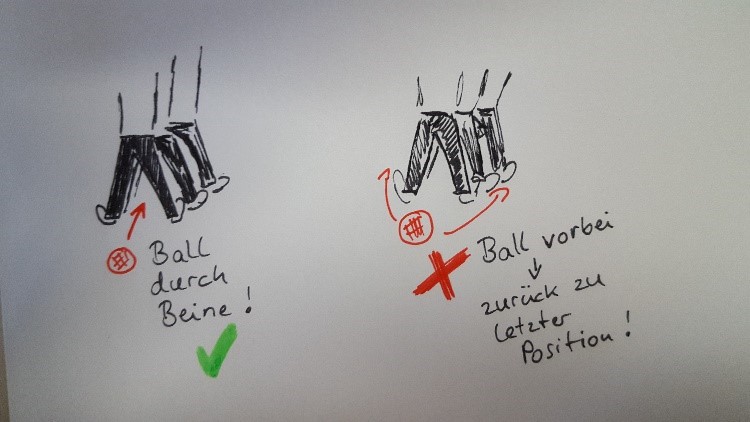

Nun startet ein Staffellauf – alle müssen schießen, der Erste ist erst wieder an der Reihe, wenn der Letzte geschossen hat. Allerdings sind auch die, die gerade nicht schießen aktiv, denn: Das ganze Team stellt sich mit breiten Beinen in einer Reihe auf. Der Tennisball muss durch die Beine der Gruppe geschossen werden. Rollt der Ball nicht zwischen die Beine der Gruppe sondern daneben, muss er auf die vorherige Position zurückgelegt werden. Während der Erste schießt, macht sich der zweite Spieler bereit – er muss nicht in der Reihe des übrigen Teams stehen.

Sobald geschossen ist, darf der, der bisher als Letzter in der Reihe stand, mit dem vorherigen Schützen das Gerät wechseln. Der Zweite kann währenddessen schießen. So entsteht ein Staffellauf.

Rollt der Ball zwischen den Beinen der Gruppe hindurch, darf diese sich immer so weit nach vorne bewegen, bis der Ball hinter dem Letzten in der Reihe liegt. Wenn der Ball über der Linie ist (die Strecke in eine Richtung geschafft ist): wenden, es geht zurück, bis der Tennisball über der Ziellinie ist. Wer zuerst im Ziel ist, gewinnt.

Stäbchentransport

Verbindung zur Biographie von C.T. Studd: Der Vater von Studd war Plantagenbesitzer in Indien. Dort spielt Reis eine große Rolle. Die Jugendlichen zeigen, wie gut sie mit Stäbchen umgehen können.

Material: Zwei Stäbchen für jede Person. Viele Spiel-Dominosteine. Je einen Start- und Zielbehälter pro Gruppe.

Ziel: Es gewinnt das Team, das innerhalb von 8 Minuten die meisten Dominosteine von A nach B bringt.

Ablauf:

Es wird ein beliebiger Parcours festgelegt, der in Schwierigkeit und Länge variieren kann. Auf das Signal des Spielleiters beginnen die Jugendlichen, die Dominosteine mit den Stäbchen (ohne sie mit den Händen zu halten) von A nach B zu transportieren. Es können dazu verschiedene Kniffe eingebaut werden. Es darf immer nur ein Dominostein auf einmal transportiert werden. Fällt einer zu Boden, muss er an der Stelle wieder aufgehoben werden; es geht vom gleichen Punkt aus weiter.

Wer wird Spendionär

Verbindung zur Biographie von C.T. Studd: C.T. und Priscilla Studd haben ihr ganzes Vermögen gespendet. In unserer Welt geht es oft darum, möglichst viel für sich zu verdienen. In Gottes Reich ist es anders: es geht darum, möglichst viel für andere zu investieren.

Ziel: Es gewinnt das Team mit den meisten richtigen Antworten. Wert des Spieles ist dabei nicht, möglichst viel Geld zu gewinnen, sondern möglichst viel spenden zu dürfen.

Material: PPT mit Fragen und jeweils vier Antwortmöglichkeiten. Antwortkarten A, B, C und D für jedes Team.

Ablauf: Der Moderator stellt jeweils eine Frage. Die Teams haben je 1 Minute Zeit, um sich auf eine Antwort zu einigen. Sie zeigen diese mit Hilfe der Antwortkarten auf Kommando an. Jedes Team, das die richtige Antwort anzeigt, darf 100.000 € spenden.

Mögliche Fragen (gelb markiert ist die jeweilige Lösung):

Welches ist kein bayrisches Schimpfwort:

- Zipfeklatscha

- Rattndolde

- Rotzleffe

- Oide Schoaßdromme

Welche dieser Mannschaften war noch nie deutscher Fußballmeister?

- Eintracht Braunschweig

- 1.FC Kaiserslautern

- Hannover 96

- Bayer Leverkusen

Welche dieser Schlagzeilen war in Realität nicht in einer Zeitung zu lesen?

- Toilettenreiniger im Test: hohe Durchfallquote

- Leubengrund: die Paarungszeit kann beginnen – Nabu sucht Freiwillige

- Bein von U-Bahn abgerissen: Verursacher wieder auf freiem Fuß

- Morde: viele Menschen wollen helfen

Welche dieser TV-Größen sind oder waren nicht gleichzeitig in der Musik tätig?

- Klaas Heufer-Umlauf

- Matthias Schweighöfer

- Elyas M´Barek

- Stefan Raab

Welcher dieser Namen kommt nicht in der Bibel vor?

- Abigan

- Dalila

- Julia

- Boas

Welche dieser Geschmacksrichtungen gibt es bei „die Limo“ von Granini nicht?

- Orange & Lemongras

- Pink Grapefruit & Cranberry

- Limette & Zitrone

- Dark Berries & Mango

Welche dieser Bücher stammt nicht von Astrid Lindgren?

- Michels Unfug Nummer 325

- Ronja Räubertochter

- Momo

- Tomte Tumetott

Welche dieser Städte ist keine Hauptstadt?

- Pjöngjang

- Basel

- Warschau

- Lima

Welches dieser Getränke ist kein Energy Drink?

- Maxx Power

- Booster

- Flying Horse

- 9MM

Theater

Das Theaterstück erzählt stationsweise aus dem Leben von Charles Studd. Man braucht dafür mindestens fünf und maximal zwölf Personen. Regieanweisungen sind kursiv markiert. Falls man das Theaterstück in einem größeren Rahmen, z. B. einem (Jugend-)Gottesdienst aufführt, kann man die grün markierten Technik-Anweisungen verwenden.

Rollen: Erzähler, C.T. Studd, Gastprediger, Konsul, Sekretär, Priscilla Studd, Alfred, 3 Kannibalen, Vater, Verwandter von Studd

Bühnenbildhinweis: Erzähler sitzt dauerhaft auf einem alten Sessel, neben ihm ein Tisch mit einem großen Buch, daneben eine große Lampe / Lampenschirm. Alles in altem Look. Mögliche Requisiten sind in den Szenen jeweils blau markiert.

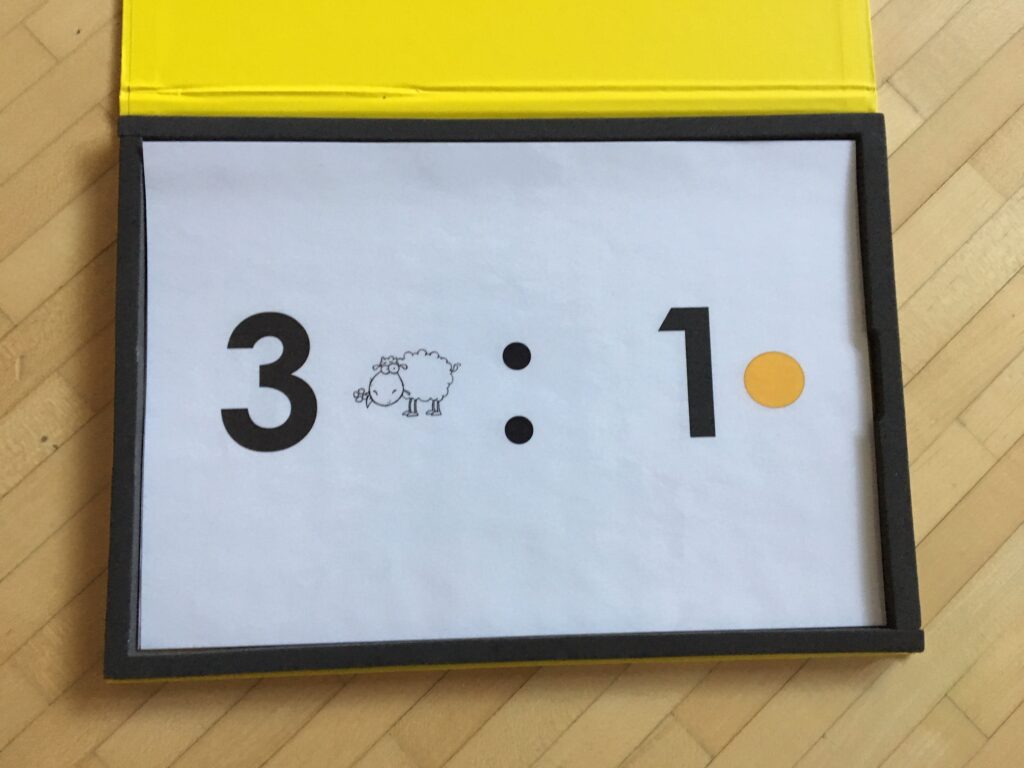

Schafe erspielen und auf dem Schaf-Such-Spielplan vorwärtskommen – im Wettstreit gegen die anderen Gruppen

Spielidee

Mehrere Großgruppen konkurrieren gegeneinander im Wettstreit, wer der beste Hirte ist und am schnellsten das verlorene Schaf wiederfindet. Das verlorene Schaf befindet sich im Ziel eines großen Spielplans. Mit Schafkarten, die man an den Spielstationen erhält, rücken die Gruppen auf den Spielfeldern vor. Die Stationen sind im Wald verstreut.

Vorbereitung

- Waldgebiet anschauen und einteilen

- Einzelne Spiele der Spielstationen vorbereiten und Material besorgen

- Spielplan und Spielfiguren herstellen

- Schafkarten mit weißen und schwarzen Schafen kopieren

- Behälter für die Schafkarten an den Stationen und im Stall besorgen

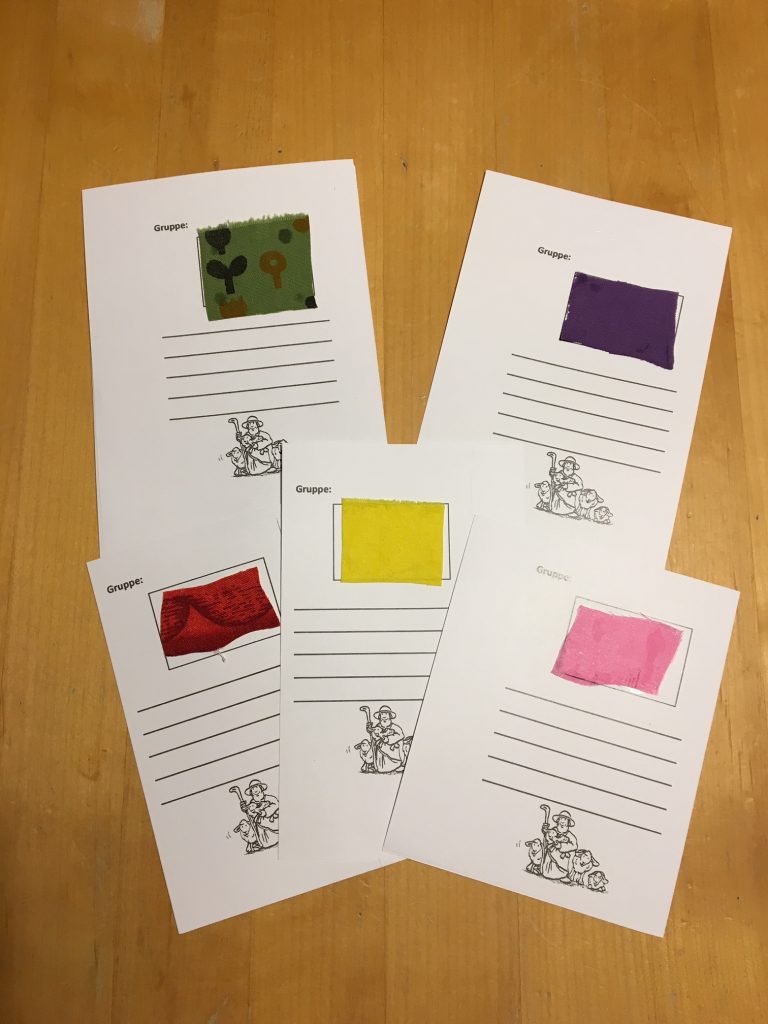

- Stoff-Gruppenbänder zuschneiden

- Gruppenkarten für die Untergruppen erstellen

- Power Point mit der Spielbeschreibung erstellen

- Lagepläne für das Mitarbeiterteam erstellen

Gruppengröße: Das Geländespiel ist für 120 -200 Kinder/Teens ausgelegt. Es kann für kleinere Gruppen angepasst werden, indem man Stationen streicht und weniger Gruppen einsetzt.

Spielgebiet: Klar abgegrenzter Bereich im Wald (Wege, Absperrband). Der Stall sollte sich einigermaßen mittig im Spielgebiet befinden, damit die Entfernungen zu den Stationen ungefähr gleichmäßig verteilt sind. Bei Straßen gibt es Mitarbeiter/innen-Streckenposten mit Warnwesten, welche die Autos stoppen und die Geschwindigkeit drosseln.

Mitarbeiterteam:

- 2 Schwarzmarktgeier

- 3 Wilderer (wird erst ab Klasse 6 aufwärts empfohlen)

- 5 Stallbesitzer

- 45 Stationen-Mitarbeitende

- Erste-Hilfe-Person am Stall

Spielregeln

Farbgruppen und Untergruppen

Es gibt acht Großgruppen mit jeweils 12-20 Kindern. Die Teilnehmenden jeder Großgruppe werden mit einem gleichfarbigen Stoffband markiert. Innerhalb der Großgruppe teilt man sich in vier Untergruppen auf. Es darf größere und kleinere Untergruppen geben. Jede Untergruppe muss in dieser Konstellation zusammenbleiben. Sie tragen ihre Namen in ihre Gruppenkarte ein und müssen diese an den Spielstationen und im Stall vorzeigen. Nur eine vollständige Gruppe darf spielen bzw. auf dem Spielplan vorrücken. So wird verhindert, dass sich eine Gruppe aufteilt und dadurch Stationen gleichzeitig machen kann.

Gruppenkarte

Gruppen-Stoffband

Spielplan, Schafkarten und Tauschkurs im Stall

Der Spielplan ist im Bereich „Stall“ aufgehängt. Im „Stall“ befinden sich die Stallbesitzer. Sie überwachen alle Spielaktionen, die in diesem Bereich stattfinden. Steht bereits eine andere Gruppe am Spielplan, muss man sich im Wartebereich (Bierbank) anstellen, bis man aufgerufen wird. So ist eine gerechte Reihenfolge gewährleistet und es gibt kein Chaos. Sind genügend Stallbesitzer da, können sie auch zwei oder drei Gruppen parallel bedienen.

Im Stall werden Schafkarten bezahlt, um auf dem Spielplan vorzurücken. Das Vorrücken mit den Schafkarten ist der Laune der Stallbesitzer unterlegen. Sie bestimmen den Kurs, der sich immer wieder ändert. Mal darf man für 3 Schafkarten ein Spielfeld vorrücken, mal kostet das Vorrücken 5 Schafkarten. Der aktuelle Kurs hängt immer aus. Die Gruppen entscheiden selbst, wann sie ihre Schafkarten einlösen. Warten sie, verlieren sie wichtige Zeit und der Kurs könnte noch schlechter werden. Spielen sie sofort, zahlen sie vielleicht einen höheren Kurs als die Gegner. Grundsätzlich ist aber zu bedenken, dass die Spielzeit nur über einen gewissen Zeitraum geht, und wer zu lange seine Schafkarten aufspart, könnte auch am Ende Pech haben und sich immer noch im Startbereich befinden.

Wenn die Kinder mit zu wenig Schafkarten ankommen (z. B. weil der Kurs gerade so hoch ist), können sie wieder gehen oder eine andere Untergruppe ihrer Farbe suchen.

Schwarzmarktgeier

Neben den weißen Schafkarten, die man an den Spielstationen erhält, gibt es auch schwarze Schafe auf dem Schwarzmarkt. Wer einen der zwei Schwarzmarktgeier entdeckt, kann mit ihm einen Tauschhandel eingehen. Man kann eine weiße Schafkarte gegen zwei schwarze Schafkarten tauschen.

Bezüglich der schwarzen Schafe sind die Stallbesitzer allerdings sehr wankelmütig. Mal nehmen sie schwarze Schafe an, mal haben sie zu große Angst vor Schwarzmarktkontrollen. Bezahlt man auch mit schwarzen Schafen, wird gewürfelt. Je nach Anzahl der schwarzen Schafe in der Bezahlsumme erhöht sich das Risiko, dass eine Schwarzmarktkontrolle naht und die Schafe als Zollgebühr eingezogen werden.

Die Schwarzmarktkontrolle funktioniert so:

| 1-2 schwarze Schafe in der Bezahl-summe | Bei Würfelaugen 1 und 2: Alle schwarzen Schafe abgeben und alle weißen Schafe, die zum Bezahlen vorgelegt wurden. Oder: Die Gruppe zieht eine Würfelkarte, auf der zwei Würfel mit unterschiedlicher Augenzahl abgebildet sind. Würfeln sie eine der beiden Zahlen, so müssen sie alle schwarzen Schafe abgeben und alle weißen, die zum Bezahlen vorgelegt wurden. | bei Würfelaugen 3-6: Die schwarzen Schafe werden als normale Währung akzeptiert. |

| 3 und mehr schwarze Schafe in der Bezahl-summe | Bei Würfelaugen 1-4: Alle schwarzen Schafe abgeben und alle weißen Schafe, die zum Bezahlen vorgelegt wurden. Oder: Die Gruppe zieht eine Würfelkarte, auf der vier Würfel mit unterschiedlicher Augenzahl abgebildet sind. | Bei Würfelaugen 5 und 6: Die schwarzen Schafe werden als normale Währung akzeptiert. |

Sollte eine Gruppe „häppchenweise“ ihr Spielfeldvorrücken bezahlen (um die Chance wegen Strafzoll geringer zu halten), dann muss sie sich, wenn eine andere Gruppe kommt, erst wieder neu hinten anstellen und verliert dadurch wertvolle Zeit.

Stationen

Es gibt sehr unterschiedliche Stationen und dadurch auch unterschiedliche Anzahl von Schafkarten, die man gewinnen kann. Stationen, die eher in der Nähe liegen ergeben weniger Schafkarten, bei den Stationen, die in größerer Entfernung liegen, verdient man mehr Schafkarten. Die konkreten Spielstationen werden nicht bekanntgegeben, sie müssen selbst im Wald entdeckt werden.

Die Aufgaben an den Stationen reichen von Ausdauer über Kraft, Wissen, Geduld, Fingerfertigkeit, Kreativität usw. Eben alles, was ein Hirte so können sollte. In den Untergruppen ist darauf zu achten, dass nicht immer die gleichen Kinder spielen, sondern fair abgewechselt wird.

Es gibt Stationen, an denen man gleich losspielen kann, und Stationen, an denen man für die Aufgabe eine gegnerische Mannschaft braucht. Sollte es an manchen Stationen Warteschlangen geben, darf die Gruppe selbst entscheiden, ob ihr die Station so wichtig ist, oder ob sie durch das Warten zu viel Zeit verliert und sich lieber auf den Weg zu einer anderen Station macht.

Man kann die gleiche Station nicht zwei Mal hintereinander machen. Ein späteres Wiederkommen ist aber erlaubt. Einige wenige Stationen kann man nur ein einziges Mal spielen. Dies wird mit einem Kürzel auf der Untergruppenkarte vermerkt, so kann hier nicht geschummelt werden.

Wilderer

Leider sind auch Wilderer unterwegs. Die haben es auf die Schafe und die Hirten abgesehen, um Lösegeldzahlungen zu erpressen. Die Wilderer (Einsatz von Wilderern nur ab Klasse 4 aufwärts empfohlen) gehen im Wald umher und überfallen plötzlich die Hirten. Wer abgeschlagen wird, muss mit seiner Gruppe zusammen stoppen und Lösegeld zahlen. Entweder 1 Schaf oder 3 Strafminuten, wenn man keine Schafe hat oder keine hergeben will. Doch auch so viel verlorene Zeit tut weh.

Die Wilderer verhalten sich fair und lauern keinen Gruppen beim Stall oder an den Stationen auf, sondern nur auf Wegstrecken.

Spielende

Das Spielende wird durch Musik vom Freudenfest angezeigt. Das verlorene Schaf ist gefunden worden, alle werden aufgefordert, zum Spielplan bzw. zum ursprünglichen Start zurückzukehren, dort gibt es eine lange Tafel mit Freudenfest-Essen.

Jedes Kind erhält eine Packung Schafgummibärchen.

Es gibt ein leckeres Essen für alle Hirten, z. B. Nudeln mit Soße. Die Siegergruppe darf an einem extra geschmückten Tisch sitzen (Luftschlangen, Servietten …) und wird besonders aufmerksam bedient. Außerdem bekommt sie ein gebackenes Schaf (Rührkuchen in Osterlamm-Backform gebacken) als Spezial-Nachtisch.

Besondere Hinweise

- Sollte man beim Stall merken, dass die Gruppen zu langsam oder zu schnell vorwärtskommen, kann man mittels des Schafmarktkurses reagieren und steuern.

- Sollte man beim Stall merken, dass es eine Schwemme von schwarzen Schafen gibt, so werden mittels Schwarzmarktgeier-WhatsApp-Gruppe einer oder auch beide Geier eine Weile aus dem Verkehr gezogen, um den Markt zu regulieren.

- Sollten beim Stall extrem viele Klagen betreffs der Wilderer eingehen, kann über die Wilderer-WhatsApp-Gruppe ein zurückhaltenderes Verhalten oder ein Pausieren der Wilderer eingefordert werden.

Spielstationen

Station 1: Wehrt die Wölfe ab

Ein Hirte schützt seine Schafe und muss gefährliche Tiere abwehren können.

Mit Tennisbällen werden zehn pyramidenförmig aufgebaute Dosen abgeworfen. Auf den Dosen kleben Bilder von Wölfen. Die Gruppe hat drei Würfe, pro umgeworfene Dose gibt es 1 Schafkarte.

Material:

- 10 Dosen mit Wolfsbild beklebt

- 3 Tennisbälle

- 1 Biertisch

- Markierung, von wo aus man werfen darf

- Schafkarten

Station 2: Gegenstände ertasten

Ein Hirte sollte auch im Dunkeln sofort seine Schafe und andere Gegenstände blind ertasten können.

Hier treten zwei Gruppen gegeneinander an. Zwei Teilnehmende bekommen die Augen verbunden und dann einen Gegenstand genannt, der sich in der Tasche befindet. Wer ertastet zuerst den gesuchten Gegenstand und hält ihn hoch? Wer zuerst drei Mal gesiegt hat, erhält 5 Schafkarten, Verlierer 2 Schafkarten.

Material: (in zweifacher Ausführung)

- Stofftasche

- 2 Augenbinden

- viele kleine Gegenstände (Teelicht, Ast, Löffel, Wollknäuel, …)

- Schafkarten

Station 3: Schätzen

Zwei Gruppen spielen gegeneinander im “Mengen-Schätzen”. Die Gruppe darf sich kurz beraten, ein Sprecher sagt die Lösung. Wer näher dran ist, bekommt eine Schafkarte. Die Lösung darf nicht verraten werden, lediglich wer näher dran ist.

Die Gruppe, die zuerst drei Fragen richtig beantwortet hat, hat gewonnen und bekommt 5 Schafkarten. Die Verlierergruppe bekommt 2 Schafkarten.

Material:

- 10 Schätzfragen zum Thema Schafe und Hirten

- Schafkarten

Station 4: Futter für die Schafe

Die Gruppe stellt sich in einer Reihe hintereinander auf. Der Erste bekommt einen Löffel mit Getreide darauf und muss diesen weiterreichen. Am Ende steht ein Messbecher, in diesen wird das Getreide hineingeschüttet. Wie viel Getreide schafft die Gruppe in 60 Sekunden zu transportieren?

Zwei Gruppen treten gegeneinander an. Bei ungleicher Gruppengröße werden die Spielpersonen auf die kleinere Gruppe reduziert, z. B. drei gegen drei. Wer nach 1 Minute am meisten Getreide hat, gewinnt 6 Schafkarten. Die Verlierergruppe 2 Schafkarten.

Wenn nur eine Gruppe kommt und dadurch keine Gegengruppe vorhanden ist, spielt die Gruppe, bis eine bestimmte Menge im Becher erreicht ist und bekommt als Bezahlung dann nur 3 Schafkarten.

Material:

- 6 Esslöffel

- Getreidekörner

- 2 Messbecher

- Schafkarten

- Stoppuhr

Station 5: Legespiel

Die Teilnehmer haben eine Minute Zeit, sammeln mindestens vier verschiedene Naturmaterialien und legen ein vorgedrucktes Schaf in DIN A3 Größe aus. Es sollte nichts überstehen und alle weißen Stellen bedeckt sein.

Wenn das Schaf komplett ausgelegt wurde und erkennbar ist, gibt es 8 Schafkarten. Es können 2 „Schönheitspunkte“/Schafe zusätzlich verteilt werden.

Material:

- 4 Schafe in DIN A3 (laminiert), damit vier Gruppen parallel spielen können

- Schafkarten

Station 6: Rettet die Schafe

Ein Hirte muss seine Schafe über ein Hindernis tragen.

Die ganze Gruppe läuft nacheinander über einen Baumstamm, dabei haben sie ein Kuscheltier-Schaf dabei. Wenn jemand runterfällt, muss er nochmal von vorne beginnen. Wie viele Schafe werden in einer Minute gerettet? Pro Schaf gibt es 1 Schafkarte.

Erschwerte Bedingungen: Kissen mit Kuscheltierschaf auf dem Kopf transportieren.

Material:

- Liegender Baumstamm im Wald (alternativ: Holzlatte oder Seil)

- 2 Schafkuscheltiere, evtl. noch 2 Kissen

- Schafkarten

Station 7: Hindernislauf – Staffelspiel

Ein Hirte muss fit sein und immer wieder seine Geschicklichkeit trainieren.

Es treten zwei Gruppen gegeneinander an. Ein Tischtennisball muss auf einem Löffel über mehrere Hindernisse transportiert werden, ohne dabei runterzufallen. Wer gewonnen hat, bekommt 5 Schafe. Der Verlierer 2 Schafe. Wenn der Ball drei Mal in einer Runde runterfällt, gibt es nur ein Schaf als Bezahlung.

Material:

- 4 Löffel

- 5 Tischtennisbälle

- Markierungen für die zu laufende Strecke

- Schafkarten

Station 8: Das verlorene Schaf finden

Zwei Hände, in einer liegt ein kleines Plastikschaf (alternativ anderer kleiner Gegenstand). Gegenstand wird hinter dem Rücken vertauscht und dann soll die Hand mit dem Schleichschaf erraten werden.

Fünfmal darf hintereinander geraten werden, pro richtigem Raten bekommt man 1 Schafkarte.

Material:

- 1 kleiner Gegenstand, z. B. kleines Plastikschaf der Firma Schleich

- Schafkarten

Station 9: Schafe fressen Obst(-Bonbons) und erkennen es …

Ein Schaf frisst Gras und Obst (in Form von Kau-Fruchtbonbons) und erkennt alles.

Teilnehmende essen Kaubonbons mit verbundenen Augen und sollen Geschmacksrichtung (Farbe) erkennen. Wer als Gruppe drei von fünf richtig errät, bekommt 8 Schafkarten.

Diese Station darf man nur zwei Mal besuchen. Der/Die Mitarbeiter/in muss den Besuch auf der Gruppenkarte vermerken.

Material:

- Kau-Fruchtbonbons

- Augenbinde

- Schafkarten

Station 10: Weitsicht

Ein Hirte muss gut sehen und seine Schafe zählen können.

An den Bäumen hängen unterschiedliche Rechenaufgaben, diese müssen mit einem Fernglas gesucht und dann als Gruppe ausgerechnet werden. Wenn man zwei Rechenaufgaben gelöst hat, bekommt man 8 Schafe.

Aufpassen, dass eine Gruppe nicht zwei Mal die gleiche Rechenaufgabe bekommt.

Material:

- Fernglas

- 6 Rechenaufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen (Schaftextaufgaben oder pure Rechenaufgaben) auf Papier ausgedruckt

- Reißnägel

- Schafkarten

Station 11: Lieder erraten

Ein Hirte singt viel, da er oft allein mit seinen Schafen unterwegs ist.

Ein Ausschnitt eines bekannten Liedes wird vorgelesen und soll erraten und weitergesungen werden. Wer fünf Liedteile errät und auch singt, bekommt 12 Schafkarten.

Bei 4 Liedern:

Bei 2 Wörter erraten = 1 Schafkarte

Bei 3 Wörtern = 2 Karten

ganze Zeile = 3 Karten

Material:

- Liedtexte

- Schafkarten

Station 12: „Zockende Schafe“

Diese Station ist eine Wanderstation. Der/die Mitarbeiter/in bewegt sich durch das Spielgebiet und hat eine Schafmütze auf. Hier kann man eine selbstgewählte Anzahl der mitgeführten Schafkarten als Wetteinsatz einsetzen und entweder verdoppeln oder verlieren.

Jüngere Kinder: drei Mal mit einem Würfel würfeln und eine 6 muss dabei sein.

Ältere Kinder: mit fünf Würfeln ein Full-House würfeln.

Material:

- 5 große Würfel

- auffallende Verkleidung (z. B. Schafsmützen)

- Schafkarten

Station 13: Tiergeräusche erraten und zuordnen

Die Gruppe muss 20 Tiergeräusche hören und erraten, von welchem Tier es stammt. Als Zusatz kann noch zugeordnet werden, ob es ein Freund oder ein Feind vom Schaf ist.

Wenn alles gemeinsam richtig zugeordnet wurde, gibt es 15 Schafkarten.

| Tiergeräusche | Schafkarten |

|---|---|

| 20 | 15 |

| 15 – 19 | 12 |

| 10 – 14 | 8 |

| 5 – 9 | 5 |

| 1 – 4 | 1 |

Hier darf jede Gruppe nur ein Mal an die Station kommen, d. h. die Teilnahme wird auf der Gruppenkarte vermerkt.

Material:

- Tierstimmen auf Tonträger

- Schafkarten

Station 14: Spiegel-Spiel

Schafe sehen nicht besonders gut.

Die Kinder müssen mit einem Handspiegel einen Gegenstand auf einem Bild hinter sich erkennen und benennen. Erkennt die Gruppe drei Gegenstände, bekommt sie 6 Schafkarten.

Hier darf jede Gruppe nur ein Mal zur Station kommen, d. h. die Teilnahme wird auf der Gruppenkarte vermerkt.

Material:

- Handspiegel

- 10 Bildkarten

- Schafkarten

Station 15: Quiz

Wenn der Hirte allein auf seiner Weide sitzt, versucht er sich mit Quizfragen fit und wach zu halten.

Hier spielen zwei Gruppen gegeneinander. In einer Raterunde werden vier Quizfragen gestellt. Die Gruppe, die am meisten Quizfragen richtig hat, bekommt 4 Schafkarten. Die Verlierergruppe bekommt 1 Schafkarte.

Ohne Gegner: 2 Schafkarten für vier Fragen

Material:

- viele Quizfragen

- Schafkarten

Station 16: Flaschen-Murmel-Spiel

Ein Hirte muss immer wieder üben, dass er eine ruhige Hand hat und dass er gut zusammenzählen kann.

Gespielt wird gegen eine andere Gruppe. Jedes Kind einer Gruppe darf jeweils eine Murmel in eine spezielle Konstruktion von Plastikflaschen hineinfallen lassen, je nachdem in welchen Bereich der Flaschenkonstruktion die Murmel fällt, gibt es unterschiedlich viele Punkte. Alternativ: Murmeln werden in drei hintereinander aufgestellte Teller geworfen, je weiter die Teller vom Werfer entfernt sind, desto mehr Punkte gibt es. Dann wird zusammengezählt. Es werden immer fünf Murmeln fallen gelassen bzw. geworfen, bei Gruppen mit nur drei Kindern dürfen zwei Kinder doppelt werfen. Die Gruppe mit der meisten Punktzahl bekommt 5 Schafkarten. Die Verlierer bekommen 2 Schafkarten. Achtung: Bonus-Schaf, wenn eine Murmel bis ganz unten fällt (in den Bereich 50 Punkte).

Ohne Gegner: 2 Schafkarten + Bonusschaf

Material:

- 2 Murmelflaschen, alternativ 6 Plastikteller

- jeweils 5 Murmeln

- Schafkarten

Station 17: Was bekommt man vom Schaf?

Die Gruppe muss innerhalb von einer Minute so viele Dinge wie möglich aufzählen, die man von einem Schaf bekommen/erzeugen kann. Für jeden richtigen Treffer bekommt man 1 Schafkarte.

Station darf nur einmal besucht werden!

Material:

- Liste mit Dingen, die man von einem Schaf bekommen kann (z. B. Wolle, Schaffell, Lammfleisch …)

- Stoppuhr

- Schafkarten

Station 18: Wasser für die Schafe

Die Gruppe muss mit einem Schwamm von einem Eimer das Wasser in den anderen Eimer transportieren. Hier spielt man gegen eine andere Gruppe. Wer mehr Wasser hat, gewinnt 5 Schafe, die Verlierergruppe gewinnt 2 Schafe.

Ohne Gegner: 1,5 l = 2 Schafkarten

Material:

- 4 Eimer

- Wasser (z. B. 10 Liter Kanister)

- Transportmittel (2 x Schwamm)

- Schafkarten

Station 19: Activity

Eine Person aus der Gruppe muss einen Begriff pantomimisch erklären.

Es darf nur fünf Mal ein Begriff genannt werden, bei mehr als fünf Rateversuchen ist die Runde automatisch verloren. Pro richtigem Begriff bekommt man 3 Schafe.

Material:

- Begriffe die dargestellt oder erraten werden sollen

- Schafkarten

Station 20: Verletztes Schaf

Ein Schaf hat sich verletzt. Nun muss der Hirte sein Schaf sicher heimtragen.

Ein Kind nimmt einen Mitspieler Huckepack und trägt ihn eine bestimmte Strecke. Gespielt wird gegen eine andere Gruppe, zwei gegen zwei Kinder. Wer gewinnt, bekommt 10 Schafe, der Verlierer bekommt 3 Schafe.

Ohne Gegner: die ganze Gruppe wird aktiv. Es gibt höchstens 5 Schafe.

Station befindet sich aus Sicherheitsgründen nicht im Wald, sondern auf ebenem Weg.

Material:

- Markierungen der Strecke

- Schafkarten

Eine tierische Quizidee für Gruppenstunden, Spielaktionen und Freizeitabende

Die Schöpfung kennt keine Grenzen. Auch heute gibt es immer wieder neue Erkenntnisse und Entdeckungen in der Tierwelt. Hier werden interessante Fakten in ein Quiz gepackt um dann noch spielerisch erweitert zu werden. Ein lockerer Abend, durch den das Interesse an der Vielfalt der Schöpfung geweckt wird.

So geht‘s

Zum Schluss könnt ihr verschiedene Leckereien in Tierform (Fruchtgummibärchen, -mäuse, -frösche, Zoo-Kekse etc.) verteilen, um eure Meute wieder in den Griff zu bekommen. Die Siegermannschaft darf sich natürlich als erste etwas aussuchen. Doch es sollte für alle etwas geben.

Frage 1

Wie finden Tauben den Weg nach Hause auch über größere Distanzen?

- A: Sie können sich das geographische Profil der Landschaft merken.

- B: Sie verfügen über einen angeborenen Instinkt, der sie zurück führt

- C: Sie wissen dank ihrer Nase, in welche Himmelsrichtung sie fliegen müssen.

- D: Per Zufall. Manchmal finden sie zurück, manchmal auch nicht.

Info zur Lösung:

im Norden gibt es andere Duftkonzentrationen bestimmter Stoffe als im Süden. Tauben orientieren sich an den Konzentrationsänderungen.

Aufgabe

Können sich Menschen auch nur mittels Geruchssinn orientieren? Ein Mitspieler muss einen anderen „blinden“ Mitspieler mit einer Knoblauchzehe, einem offenen Senfglas oder etwas anderem stark riechendem durch einen Parcours lotsen, ohne dabei zu sprechen oder andere Hilfsmittel zu nutzen.

Der Parcours kann beliebig gestaltet werden (z. B. durch Absperrband, welches auf einer Wiese befestigt wird, durch Tische und Bänke im Raum)

Wertung: Die Gruppe, die am schnellsten im Ziel ankommt, gewinnt die Runde und damit einen Punkt.

Frage 2

Flöhe sind ganz schön sportlich und für ihre hohen Sprünge bekannt. Würde ein Mensch im Vergleich zu seiner Körpergröße die gleiche Leistung vollbringen, wie hoch würde er springen?

- A: Auf das Ulmer Münster (höchster Kirchturm der Welt)

- B: Auf ein vierstöckiges Haus

- C: Auf Flughöhe eines Passagierflugzeuges

- D: Auf den Eiffelturm

Aufgabe

Draußen: Ein Mitglied der Gruppe springt aus dem Stand soweit es kann. Von diesem Punkt aus springt das nächste Mitglied auch soweit es kann usw.

Wertung: Gewonnen hat die Gruppe, die am weitesten kommt.

Drinnen: Jeweils ein Mitglied der Gruppe versucht mit dem Mund innerhalb einer Minute so viele Fruchtgummifrösche (Fruchtgummiflöhe gibt‘s ja leider nicht) wie möglich zu fangen. Diese werden von einem anderen Mitglied über eine hoch hängende Schnur geworfen.

Wertung: Gewonnen hat die Gruppe, welche die meisten Fruchtgummifrösche fängt.

Frage 3

Champawat-Menschenfresserin ist der Name einer Tierdame, die für die meisten jemals erfassten Tötungen eines einzelnen Tieres verantwortlich ist. Zu welcher Art gehörte sie?

- A: Löwe

- B: Tiger

- C: Hai

- D: Leopard

Info zur Lösung: einer Bengal-Tigerin fielen innerhalb von sieben Jahren 436 Menschen zum Opfer.

Aufgabe

Solche Tiere, die sich auf Menschen spezialisiert hatten, gerieten schnell in den Fokus von Großwildjägern. Die Jugendlichen schießen mit einer Armbrust und Plastikpfeilen auf verschiedene Fruchtgummitiere (z. B. die oben genannten).

Kann man drinnen auf einem Tisch spielen, oder aber draußen im Gelände, was ein wenig mehr Spaß macht. Wer „jagt“ die meisten Punkte? Jeder darf drei-, fünf- oder zehnmal schießen, je nach Gruppengröße (Zahl der Schüsse vorher festlegen).

Wertung: Jeder Treffer gibt einen Punkt, der getroffene Tiger zwei Punkte.

Frage 4

Was trifft auf Seesterne zu?

- A: Haben typischerweise sechs Arme, oder aber ein Vielfaches davon

- B: Sie ernähren sich von Fischen und kleinen Krabben

- C: Ein abgetrennter Arm kann wieder zu einem ganzen Seestern heranwachsen

- D: Siedelt sich auch in strömungsarmen Flüssen an

Info zur Lösung: In jedem Arm sind alle wichtigen Organe enthalten.

Aufgabe

Ein Seestern hat typischerweise fünf Arme oder ein Vielfaches davon. Viele Arme, ein Ganzes. Hier eignet sich ein Spiel aus der Gruppenpädagogik. Alle Teilnehmer stellen sich zusammen in einem Kreis auf. Sie halten ihre Arme nach vorn und die Augen geschlossen. Dann bewegen sich alle aufeinander zu und versuchen mit jeder Hand, die Hand eines Anderen zu fassen. Im Normalfall gibt es ein großes Knäuel. Ziel der Gruppe ist es das Knäuel zu entwirren um wieder einen (oder mehrere) Kreis(e) zu bekommen.

Frage 5

Woran erkennen Artgenossen das Alter und die soziale Stellung einer Tüpfelhyäne?

- A: An ihrem Punktemuster auf dem Fell

- B: An ihren Kicherlauten

- C: An ihrer Größe

- D: An der Stärke ihres Kiefers

Aufgabe

Trotzdem haben Hyänen die stärksten Kiefer aller Raubtiere. Hier könnte man z. B. ein Apfel-Wettessen machen. Aus jedem Team tritt ein Teilnehmer an. Wer kann mit möglichst wenig Bissen einen Apfel essen (natürlich gehen auch andere Lebensmittel)? Oder man sucht sich etwas das durchgebissen werden muss. (ein Stück Gummi, eine Schnur). Altes trockenes Brot oder Brötchen eignet sich auch sehr gut.

Wertung: Der mit dem größten Biss (= wer den Apfel zuerst verspeist hat), hat gewonnen.

Frage 6

Schon häufig wurde beobachtet, wie Krokodile Steine fressen. Was trifft nicht auf die Steine zu?

- A: Schleifen die Zähne, die sich schnell abnutzen

- B: Helfen bei der Verdauung, indem sie Nahrung zermalmen

- C: Werden langsam aufgelöst und müssen erneut geschluckt

werden - D: Verhindern den Auftrieb um länger am Boden lauern zu können

Aufgabe

Wenn ein Krokodil zu viele Steine zu sich nimmt, kommt es womöglich gar nicht mehr an die Wasseroberfläche. Versucht einen Behälter mit möglichst genau zwei Kilogramm Steinen zu füllen. (Den Behälter vorher auf die Waage stellen und den Null-Punkt festlegen)

Wertung: Die Gruppe, die am nächsten an den zwei Kilogramm dran ist, gewinnt diese Runde.

Das Haus auf dem Felsen

Vorüberlegungen für Mitarbeitende

Es gibt viele Sachen, die extrem wichtig zu sein scheinen. Dass man die richtigen Klamotten trägt, dass man den mp3-Player mit coolen Hits füttert, einen vorzeigbaren Freund oder eine Freundin hat … Doch wenn das eigene Leben ins Wanken gerät und von einem Sturm geschüttelt wird, dann stellt sich plötzlich die Frage, was wirklich wichtig ist, was wirklich trägt. So ein Sturm kann ganz unterschiedlich aussehen – eine schlimme Krankheit bei einem nahestehenden Menschen, keinen Ausbildungsplatz zu bekommen, eine Klasse wiederholen zu müssen, Mobbing am eigenen Leib zu erleben, Trennungen, Schwierigkeiten – was gibt in solchen Situationen, die mich wanken lassen, einen Halt?

Hier zeigt sich, auf welches Fundament ich mein Leben gebaut habe. Jesus lädt uns ein, unser Lebenshaus fest auf ihn zu gründen, ihn kennenzulernen und dadurch Gott selber zu begegnen.

Es geht darum, ob ich Jesu Worte nur kenne und ganz ok finde, oder ob ich die Worte höre und dann auch danach handle. Nicht umsonst hat Jesus dieses Gleichnis am Ende der Bergpredigt erzählt, in der er sehr viel darüber gesagt hat, was den Wert des menschlichen Lebens ausmacht, wie menschliches Zusammenleben gelingen kann, wie wir vertrauensvoll zu Gott beten dürfen, und wie ein Leben mit Gott aussehen kann.

Es lohnt sich, diese Kapitel 5 bis 7 des Matthäus-Evangeliums nachzulesen.

Erlebniswelt für Kinder

Kinder begegnen verschiedensten Wertvorstellungen zum Leben. Je nachdem ob sie nun in der Schule sind, in der Freundesclique, Werbung oder Soaps im Fernsehen anschauen – immer

wieder wird ein neues Bild vermittelt, was angeblich wirklich trägt und Halt gibt. Wir haben die große Chance, Kindern zu vermitteln, dass all die aufgezählten Sachen nichts Schlechtes sein müssen, aber dass sie in schwierigen Zeiten des Lebens, in den Stürmen des Lebens nicht den nötigen Halt geben werden.

Die Kinder sollen Gott, den gütigen Vater, und Jesus, den liebenden Sohn, kennenlernen und die Chance bekommen, Jesus zu vertrauen und mit ihm zu leben. Schön ist es, wenn sie den Mit-arbeitern abspüren, dass es sich lohnt, auf dieses Fundament zu bauen.

Szene: Christiane und Nick

Christiane und Nick sitzen an der Ausgrabungsstätte und machen eine Pause, packen Brote aus.

Nick: „Oh Mann, heute ist es aber besonders heiß! Ich habe irgendwie gar keinen Hunger, ich könnte nur trinken …“

Christiane seufzt: „Uff, ja, ich schwitze auch. Aber wir haben auch schon ganz schön gearbeitet. Schau mal, was ich heute ausgegraben habe. (Sie hält einige baufällige Bausteine hoch und legt sie dann auf einen Sandhügel.) Die sehen irgendwie besonders aus. Ich bin mal gespannt, was die näheren Untersuchungen ergeben.“

Nick: (enttäuscht) „Schade, das ist heute kein so guter Tag. Erst die Riesenhitze, und dann nicht mal irgendwelche spannenden Funde. Bei den anderen Ausgrabungen haben wir immer Münzen oder Tonscherben oder so was gefunden. Aber Steine? Ist ja langweilig.“

Christiane: „Du, das ist gar nicht langweilig. Schau mal, dieser Stein hier, der sieht so aus, als ob der extra behauen wurde, und der hier auch. Wenn wir weitergraben, finden wir bestimmt noch mehr von diesen Steinen (sie überlegt angestrengt). Vielleicht sind wir hier auf der Spur von einem Bauwerk? Vielleicht stand hier mal ein Haus? – Hm, aber das wäre komisch, hier ist ja überall Sand (sie murmelt mehr vor sich hin) – hm, seltsame Bausubstanz, müsste man tiefer graben – wobei es natürlich auch sein könnte, dass sich der Hausbauer da nicht so ausgekannt hat – aber dumm wäre es schon – ohne tragfähiges Fundament – aber wenn wir weitere Steine finden,

wäre es ein Beweis …“

Nick: „Hä? Was murmelst du denn da vor dich hin? Was ist mit Bausubstanz und Fundament? Was ist überhaupt ein Fundament? Und wer ist dumm?“

Christiane: Ach, entschuldige, ich war gerade ganz in Gedanken. Also, pass mal auf, ich werde dir deine Fragen nicht beantworten (Nick will aufbegehren) – denn du wirst mit einem Experiment die Lösung selbst herausfinden.“ (Nick freut sich, ist gespannt)

An dieser Stelle wird die Szene abgebrochen und die Kinder dürfen selbst das Experiment durchführen:

Experiment vom Hausbau

Die Kinder werden in zwei Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe bekommt eine Wanne oder eine „Muschelsandkastenhälfte“ (ist schön flach und groß). Die eine Gruppe schichtet in ihrer Wanne einen großen Sandberg auf, der oben eine ebene Fläche haben sollte, die andere Gruppe macht dies mit Backsteinen. Anschließend bekommt jede Gruppe die großen Holzbausteine und soll auf ihre ebene Fläche auf dem Berg ein solides Haus bauen.

Nun beginnt das eigentliche Experiment: Je nach Größe des Sandberges werden eine oder mehrere Gießkannen Wasser über dem Haus auf Sand ausgegossen, bis der Sandberg schwindet

und das Haus einstürzt. Genauso viel Wasser wird über dem Haus auf Stein ausgegossen, und es passiert nichts dergleichen.

Das Gleichnis vom klugen Hausbau kann entweder während des Experiments oder im Anschluss daran erzählt werden.

Andachtsimpuls

Die Jünger saßen bei Jesus. Sie waren müde. Viele Menschen waren in den letzten Tagen gekommen und gegangen, und Jesus hatte viel erzählt und gepredigt. Er erzählte davon, wie

die Menschen miteinander umgehen sollen, wie wertvoll jeder einzelne Mensch ist, wie das Zusammenleben von Menschen gut funktionieren kann, wie man mit Gott reden und zu ihm

beten, und wie ein Leben mit Gott aussehen kann. Das alles hatten sich die Jünger mit angehört, und manchen von ihnen brummte schon ein bisschen der Kopf. So viele Botschaften, die Jesus da erzählt hatte. Aber war das wirklich alles wichtig? Oder konnte man sich vielleicht auch raussuchen, was einem gefällt und was nicht?

Jesus schaute in die Runde der Jünger. „Habt ihr gut zugehört, was ich euch alles erzählt und er-klärt habe? Es ist wichtig! Wer zu mir gehören will, der soll nicht nur hinter mir herlaufen und

mich nett finden. Wer zu mir gehören will, der soll die Worte, die ich euch gesagt habe, auch in die Tat umsetzen. Passt mal auf!“:

Und dann erzählte Jesus eine Geschichte, ein Gleichnis, und die Jünger hörten gespannt zu.

„Da sind zwei Männer. Der eine ist ziemlich schlau, der andere ziemlich dumm. Beide wollen sich ein Haus bauen. Der Schlaue läuft überall herum und schaut sich den Boden an. Mit nichts ist er so richtig zufrieden. Er sucht so lange, bis er einen Felsen findet. Auf diesem Felsen baut er sein Haus. Das dauert lange, denn er muss seine ganzen Bausteine den Berg hinauf schleppen. Er gräbt tiefe Löcher in den Felsen für das Fundament und verankert darin die tragenden Holzbalken. Das

Bauen ist sehr anstrengend. Trotzdem ist er eines Tages fertig und freut sich an seinem neuen Haus. Eines Nachts kommt ein schwerer Sturm. Es regnet, blitzt und donnert. Der Wind pfeift

um das Haus. Da wacht der Mann kurz auf, schläft dann aber wieder zufrieden ein. Sein Haus ist sicher und fest, der Sturm rüttelt zwar daran, aber das Haus steht ja auf einem felsenfesten Fun-dament.

Der dumme Mann läuft los und baut direkt am Strand sein Haus, auf einem schönen, sandigen Platz. Er mag es, wenn er jederzeit schwimmen gehen kann und abends mit dem Geräusch der

Wellen einschläft. Er arbeitet und baut fröhlich und hart, aber er spart sich das Fundament. Das fällt zuerst auch gar nicht auf, und er kann sich über sein neues Haus freuen. Dann kommt ein

Sturm, es regnet heftig, die Wellen werden immer höher und greifen nach dem Haus. Der Sand unter dem Haus wird weggeschwemmt, und das Haus steht immer wackliger auf dem sandigen Untergrund. Schließlich fällt es in sich zusammen.“

Jesus schaut seine Jünger an. „Ich bin für euch wie das Fundament aus Stein, das Fundament auf dem Felsen. Wer zu mir gehört, der wird auch Stürme erleben. Nicht nur Stürme vom Wetter, sondern auch Stürme im Leben. Aber wer dann zu mir gehört, dem wird es nicht den Boden unter den Füßen wegziehen. Wer zu mir gehört, der hat festen Boden unter den Füßen. Ihr werdet auch mal traurig sein oder Angst haben, denn auch wer an mich glaubt, bei dem ist nicht automatisch immer alles schön und toll. Aber so ein Lebenssturm kann euch dann nicht umhauen. Ihr wisst, dass ich bei euch bin. Deshalb seid wie der schlaue Mann und nehmt mich als felsenfestes Fundament für euer Leben. Seid nicht wie der dumme Mann, der auf Sand baut und auf Sachen vertraut, die irgendwann unwichtig sind und keinen Halt geben. Ich will euer felsenfestes Fundament sein.“

Die Jünger schauten Jesus nachdenklich an. Was sind denn Sachen, die irgendwann unwichtig sind? Und wie sollen sie auf Jesus bauen? Sie können doch keine Bausteine nehmen und auf ihm ein Haus bauen. Wie genau kriegt man es denn hin, dass Jesus das felsenfeste Fundament fürs Leben ist?

Gespräch: Hier kann man mit den Kindern zusammen weitere Fragen der Jünger überlegen und dann gemeinsam die Antworten suchen. Am besten ist es, wenn die Kinder selbst die Antworten finden und zu formulieren versuchen, so verstehen sie viel mehr, als wenn Mitarbeiter irgend-welche schlauen Sätze vorsagt. Außerdem kann man mit den Kindern überlegen, was genau Lebensstürme sein könnten – damals und heute.

Und wie dabei das „Fundament Jesus“ deutlich werden kann.

Gebet

Lieber Herr Jesus,

du willst für unser Leben das Fundament sein, damit wir

auf sicherem Boden stehen, wenn Lebensstürme kommen.

Du versprichst uns, dass du uns nicht alleine lässt,

und dass du uns einen festen Halt gibst. Wir danken dir!

Amen

Spielvorschläge

Die Kinder werden in Gruppen eingeteilt. Die Siegergruppe bekommt bei jedem Spiel ihre Punkte in „essbaren Bausteinen“ (z. B. Maoam-Kaubonbons) ausbezahlt, die am Ende der Gruppenstunde gegessen werden dürfen. Man kann die Bausteine pro Gruppe als Bauwerk aufbauen und so parallel sehen, wer im Moment das größere Bauwerk bzw. die meisten Steine besitzt. Alternativ kann auch erst als letztes Spiel ein Bauwerk aus den essbaren Bausteinen gebaut werden, die Jury bewertet die Architektur, Originalität und Standfestigkeit der Gebäude und kann eventuelle große Punkteunterschiede in den Gruppen hier noch mal ausgleichen …

1.) Jenga

Ein Jenga-Turm wird mit Holzklötzen gebaut, das Spiel geht hier nicht auf Zeit, sondern darum, eine ruhige Hand zu bewahren. Gewonnen hat die Gruppe, die die meisten Stockwerke geschafft hat, bevor der Jenga-Turm eingestürzt ist.

2.) Sandburg

Die Gruppe mit der schönsten Sandburg wird gewinnen. Zeitbegrenzung angeben und vor Baubeginn klären, ob nur mit Sand gebaut werden darf, oder ob zusätzliche Hilfsmittel wie

Wasser, Schaufeln, Steinchen, Stöcke etc. verwendet werden dürfen. Das Mitarbeiterteam ist die Jury.

3.) Hindernisstaffel mit Bauklotztransport

Beide Gruppen absolvieren parallel einen Staffellauf. Auf das Startsignal des Mitarbeiters rennt jeweils der erste Läufer aus jeder Gruppe los, für jede Gruppe ist die gleiche Staffel aufgebaut.

Am Ende der Hindernisstrecke steht der Eimer mit den Bausteinen: einen Baustein rausholen und auf dem Tisch ein Bauwerk beginnen – die nachfolgenden Spieler bauen daran weiter. Dann an den Hindernissen vorbei zurückrennen, den Nächsten abschlagen, der dann starten kann. Mehrere Durchgänge starten, damit ein Bauwerk entsteht. Gewonnen hat die Gruppe, die nach zwei Minuten das größte Bauwerk bzw. die meisten Steine verbaut hat, oder die Gruppe, die nach drei Durchgängen das schönste Bauwerk erstellt hat.

4.) Fester Stand

In einem Kreidekreis (Durchmesser ca. 2–3 m) stehen sich zwei Kinder gegenüber, jeweils aus gegnerischen Gruppen. Die Kinder stehen auf einem Bein und verschränken ihre Arme. Auf das Startsignal des Mitarbeiters versuchen sie, den Gegenspieler aus dem Kreis zu drängen oder ihn dazu zu bringen, auf beiden Füßen aufzukommen.

Die Arme müssen verschränkt bleiben, man darf „anrempeln“, Fortbewegung auf einem Fuß hüpfend.

5.) Bastelidee zur Erinnerung

Material: Steine (kleine Ytongsteine o. ä.), dünne Eddingstifte

Als Erinnerung darf sich jedes Kind einen Kieselstein mit nach Hause nehmen, auf den mit einem dünnen Eddingstift die Bibelstelle oder ein passender Satz geschrieben wird. Wer möchte, kann auch mit einem entsprechenden Motivlocher Füße ausstanzen, die dann auf einen kleinen Ytongstein geklebt werden, darunter kann man den Satz schreiben oder Papierstreifen kleben: „Mit Jesus habe ich festen Boden unter den Füßen.“ – oder: „Mit Jesus stehe ich felsenfest.“, dazu die Bibelstelle des Gleichnisses.

Liedvorschlag

- Der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund, alte Melodie aus den USA (z. B. in: „Du bist Herr für Kids“, und in „Alles jubelt, alles singt“)

- Absoluto guto, Absoluto guto-Notenheft Nr. 1

Ein saumäßiges Großgruppen-Geländespiel rund um glückliche Schweine

Ein Glücksschweinezüchter-Ehepaar sucht für ihre Kinder Hans und Gretchen jeweils einen Partner, denn sie sind sau-unglücklich. Also ruft das Ehepaar einen großen Wettbewerb aus. Gewonnen hat die glückliche Person, die am Ende die meisten Glücksschweine gezüchtet hat. Davor muss sie ihr Geschick, Wissen und Können rund um Schweine an verschiedenen Stationen beweisen und zeigen, dass sie nicht nur an Schweinereien denkt. Um größere Chancen zu haben, rotten sich die Bewerber zu einem Rudel zusammen.

An den Stationen bekommen sie alles, was es für ein Glücksschweinchen braucht: Wasser (Becher mit Wasser gefüllt), Mais (Popcornmaiskörner), Stroh, damit das Schweinchen auch weich liegt (Strohhalm) und Liebe (entweder Herzluftballon oder ausgeschnittenes Papierherz, o. Ä.). Diese Dinge können sie auf dem Schweinemarkt gegen Glücksschweine eintauschen, die dann artgerecht im mobilen Glücksschweinestall aufbewahrt werden. Und natürlich gibt es auch Obelix, der für sein Leben gern Schweinchen frisst. Außerdem können die einzelnen Gruppen ihre Nebenbuhler schwächen. Wer am Ende die meisten Glücksschweinchen (Fred Ferkel von Katjes) in seinem mobilen Glücksschweinestall hat, hat gewonnen.

Vorbereitung:

1. Material besorgen

2. Geeignetes, gut abzugrenzendes Gelände finden und nach möglichen Gefahren absuchen

3. Mitarbeitende in Stationen einweisen

4. Evtl. Fest am Ende organisieren

Ablauf:

Zunächst wird die Geschichte von Hans und Gretchen erzählt oder gespielt. Anschließend werden das Gelände und die Regeln erklärt und dann ungefähr gleich große Gruppen gebildet. In einer Gruppe sollten mindestens vier, höchstens acht Personen sein (je nach Gesamtteilnehmerzahl und Stationsmitarbeiter). Es wird eine Uhrzeit bekanntgegeben, zu der das Spiel beendet ist und sich alle Personen wieder an einem Ort für die Siegerehrung einfinden. Die Gruppe mit den meisten Fred Ferkeln hat gewonnen. Zum Abschluss evtl. großes Fest.

Die Geschichte:

Erzählen oder vorlesen:

Es war einmal vor langer, langer Zeit, da lebte ein Ehepaar glücklich und zufrieden auf ihrem Schweinehof. Sie leisteten unerbittlichen Widerstand gegen die Massentierhaltung und ihre Schweine fühlten sich sauwohl. Sie hatten eine Tochter, die Gretel. Aber sie war sau-unglücklich. Denn sie hatte noch keinen Eber – pardon – Partner fürs Leben gefunden. Ebenso ging es ihrem Bruder, dem Hans. Hans hatte kein Glück bei den Frauen, dafür umso mehr bei den Sauen. Weil ihre Eltern sau-unglücklich über diese Begebenheiten waren und gerne wollten, dass sich alle auf ihrem Hof sauwohl fühlten, organisierten sie einen großen Wettbewerb, um ihre Gretel und ihren Hans zu verheiraten. Denn sie wollten, dass Gretel und Hans im Glück sein sollten – so wie sie und ihre Schweine. Sie schrieben alle jungen Frauen und Männer im ganzen Land an und veranstalteten ein großes Schweine-Wett-Züchten. Wer innerhalb einer festgelegten Zeit am meisten glückliche Schweine züchten würde, hätte gewonnen und sollte die Gretel bzw. den Hans als Partner bekommen. So der Plan. Vorausgesetzt, Hans und Gretel würden dann der Hochzeit zustimmen und die jeweiligen Partner würden keine Sauerei verlangen. Da die Bewerber allein zu schwach waren, rotteten sie sich in kleine Rudel zusammen. Und da sie eifersüchtig auf die Nebenbuhler waren, konnten sie diese auch empfindlich stören. Außerdem sollte sich jeder vor Obelix hüten. Denn wo Schweine sind, da ist Obelix nicht weit!

Regeln:

- Die Teilnehmenden erspielen an verschiedenen Stationen Dinge, die sie für die Glücksschweinchenzucht benötigen. Für ein Glücksschwein braucht man immer mindestens einmal Mais, einmal Stroh, einmal Wasser und einmal Liebe.

- Ein Mitarbeitender betreut die Station und legt je nach Leistung fest, wie viel von einer „Zutat“ die Gruppe bekommt (eine bis maximal fünf). Die Gruppe muss immer vollständig bei der Station erscheinen.

- Glücksschweine müssen artgerecht in dem mobilen Glücksschweinestall (Plastiktüte) gehalten werden.

- Wasser, Stroh, Mais und Liebe können an einem bestimmten Ort bei einem Mitarbeitenden gegen Glücksschweine eingetauscht werden. Der Wechselkurs schwankt je nach Laune des Mitarbeitenden.

- Wer am Ende die meisten Glücksschweine in seinem mobilen Glücksschweinestall hat, hat gewonnen.

Räuber:

Je nach Größe der Gesamtgruppe gibt es einen oder mehrere Räuber: Obelix. Obelix hat Glücksschweine zum Fressen gern. Mitarbeitende verkleiden sich als Obelix. Fängt er eine Person aus einer Gruppe, so muss die Gruppe drei Glücksschweine abgeben. Neben Obelix können sich die Gruppen auch untereinander die Dinge stehlen, die für eine Glücksschweinezucht benötigt werden.

Die Sache mit den Nebenbuhlern:

Die Gruppen können sich untereinander „Zutaten“ für die Glücksschweine klauen. Dazu muss eine Person aus einer Gruppe eine Person aus einer anderen Gruppe abschlagen. Anschließend besprechen sich die Gruppen jeweils intern, welche Identität sie annehmen wollen – je nachdem, was sie von der Gruppe klauen wollen. Folgende Identitäten gibt es:

- Komischer Vogel: nimmt Mais

- Schaf: nimmt Wasser

- Feuer: nimmt Stroh

- Moralapostel: nimmt die Herzen

Dann spielt jeweils eine Person aus der einen Gruppe gegen eine Person aus der anderen Gruppe das Spiel „Stein, Schere, Papier“. Der Gewinner bekommt zwei Produkte laut seiner Identität. Hat die Verlierergruppe nur eine „Zutat“ oder keine, die der anderen Gruppe nach ihrer Identität zustehen würde, so hat die Siegergruppe Pech gehabt bzw. bekommt nur eine „Zutat“.

Stationen:

Schweinemarkt

Auf dem Schweinemarkt können die Gruppen Mais, Liebe, Stroh und Wasser mit wechselndem Kurs gegen die Glücksschweine eintauschen. Der Mitarbeitende achtet darauf, dass die Schweine auch im mobilen Glücksschweinestall (Plastiktüte) transportiert werden.

Ode an das Schwein

Die Teilnehmenden müssen einen Vierzeiler dichten (muss sich reimen) mit je zwei Worten, die der Stationsmitarbeiter vorgibt. Kommt eine Gruppe nochmals, bekommen sie ein anderes Wortpaar. Je nach Qualität gibt es 1–3 Körner Mais (hier hat der Mitarbeitende alle Freiheit zur Entscheidung).

Dreckschwein

Teilnehmende versuchen, einen Mitarbeitenden mit möglichst kreativen Anmachsprüchen anzugraben. Je nach Kreativität gibt es 1–3 Becher Wasser (Mitarbeitende entscheiden, wie gut die Aufgabe geglückt ist).

Sauerei

Ein Teilnehmender aus der Gruppe muss dem Rest der Gruppe drei Lieder vorgurgeln, die dann erraten werden müssen. Um die Sauerei zu erhöhen wird er dabei ein Päckchen Brausepulver zu sich nehmen. Pro erkanntes Lied (max. 3) gibt es einmal Liebe.

Mögliche Lieder: Ein Stern, Atemlos, Barbie-Girl, Hänschen klein, Lemon Tree, Auf uns, Alle meine Entchen.

Sauhaufen

Die Gruppe muss eine möglichst hohe Pyramide mit allen Gruppenteilnehmenden bauen. Je nach Höhe und Kreativität gibt es 1–3 Stohhalme (liegt im Ermessen des Mitarbeitenden).

Sau-na

Die Gruppe muss auf möglichst wenig Platz auf einer Plane zusammen stehen. Dazu wird die Plane immer weiter halbiert. Keiner darf den Boden berühren. Je nach Kreativität gibt 1–3 Maiskörner.

Saumagen

Rezept von Schweinebraten aufzählen: Die Gruppe soll fünf mögliche Zutaten nennen. Pro richtige Zutat gibt es 1 Becher Wasser. Die Mengen spielen keine Rolle!

Zutaten: Schweinebraten, Suppengrün, Senf, Zwiebel, Öl, Wasser, Salz, Pfeffer

Beim zweiten Besuch einer Gruppe: Rezept von „Saumagen“.

Zutaten: Magen/Saumagen, Schinken, Schweinebauch, Kartoffeln, Bratwurst-Brät, Eier, Salz und Pfeffer, Majoran, Brötchen, Muskat

Schweiner-Ei

Es wird ein Parcours aufgebaut, durch den drei aus der Gruppe nacheinander ein Ei tragen müssen (Staffellauf) = Eierlauf

Fällt das „Ei“ herunter, muss der Läufer nochmals von vorne beginnen. Fällt das „Ei“ insgesamt weniger als drei Mal herunter, gibt es drei Strohhalme, weniger als viermal, gibt es zwei Strohhalme und bei sechs Mal und mehr gibt es einen Strohhalm.

Wildsau

In einem abgesteckten Bereich werden Tennisbälle verteilt bzw. versteckt. Die Gruppe muss innerhalb von 10 Sekunden möglichst viele finden. Je nachdem gibt es ein bis drei Herzen.

Schweinestall

Klamotten müssen möglichst schnell zusammengelegt und sortiert werden. Je nachdem wie sauber das gemacht wurde und wie schnell, gibt es ein bis drei Herzen (liegt im Ermessen des Mitarbeitenden).

Auf der Sau davon

Es gibt einen Parcours, den die Teilnehmenden dreimal ablaufen müssen. Einer ist quasi der Reiter und je ein Teilnehmender die „Sau“, der den Teilnehmenden auf dem Rücken tragen muss. Je nach Schnelligkeit gibt es 1–3 Maiskörner. (Liegt im Ermessen des Mitarbeitenden).

Schwein-steiger

Die Gruppe muss komplett über eine auf ca. 1 m Höhe gespannte Schnur kommen, die nicht berührt werden darf. Ist sie dabei besonders schnell oder kreativ, bekommt sie 1–3 Becher Wasser.

Mastschwein

Einer aus der Gruppe muss möglichst schnell 20 Salzstangen essen und dann eine Kerze auspusten. Je nach Zeit gibt es 1–3 Becher Wasser.

Gesengte Sau

Zwei Gruppen treten hier gegeneinander an. Je eine Person aus jeder Gruppe spielt das Spiel. Dabei muss ein Parcours mit einem Bobbycar schnellstmöglich durchfahren werden. Die Spieler wechseln sich mit dem Fahren ab, bis jeder einmal dran war (wie beim Staffellauf). Der Sieger bekommt zwei Strohhalme und die Gruppe mit den besten Fans bekommt einen Strohhalm.

Schweinerei (2 Mal)

Gleichnamiges Spiel von dem Verlag Winning Moves besorgen. Die Schweine werden je einmal geworfen, dann wird die Punktzahl bestimmt (laut Spielanleitung). Das ganze wird drei Mal gemacht, dann wird die Gesamtpunktzahl ermittelt und je nachdem gibt es 1–3 Herzen.

Spiele mit allem, was fliegt

Spiel 1: Luftballon-Weitschlag

Es werden Zweierteams ausgelost. Beispiel: In einer Tüte sind kleine Zettel mit zwei Mal die Ziffer 1, zwei Mal die Ziffer 2, zwei Mal die Ziffer 3 und zwei Mal die Ziffer 4. Jede Person entnimmt einen Zettel: 1 spielt mit 1; damit wären acht Personen eingeteilt. Bei ungerader Zahl von Teilnehmenden spielt ein/e Mitarbeitende/r mit.

Von einer Markierung am Boden aus wirft die erste Spielperson einen aufgeblasenen Luftballon in Richtung der zweiten Spielperson. Diese schlägt den Ballon mit einem Holzschläger in Richtung Wand. Welcher Ballon fliegt am weitesten?

Achtung: Die werfende Person darf nicht in der Nähe der schlagenden Person sein!

Spiel 2: Wer trifft die fliegende Untertasse?

Zuerst werden mit Hilfe der Mitarbeitenden Papierflieger (Schwalben) gebastelt. Die erste Person eines Zweierteams wirft den Papierflieger in Richtung der etwa 1,50 Meter entfernt stehenden zweiten Spieler. Dieser versucht, mit einem Gummiring o.Ä. den Papierflieger abzuschießen. (Bei uns hat die zweite Person mit einer Armbrust auf den Papierflieger geschossen.)

Variationen: Als fliegende Untertasse kann eine Stoff-Frisbee-Scheibe geworfen werden und man kann einen Tischtennisball werfen, um die Scheibe zu treffen.

Spiel 3: Smarties fliegen in den Mund

Es sind neue Zweierteams gebildet worden. Das erste Teammitglied wirft von einer Markierung aus ein Smartie (oder Gummibärchen) so, dass die zweite Person, die zwei Meter entfernt auf einer Linie steht, das Flugobjekt mit dem Mund auffangen kann.

Spiel 4: Schanzen, fliegen und fangen

An einem Tisch unter zwei Tischbeine dicke Bücher legen, so dass der Tisch an diesem Ende etwa acht Zentimeter höher ist. Es sind Zweierteams (neue oder bisherige) eingeteilt. Von der niedrigen Seite des Tisches aus wird ein Mühlestein/ ein Plastikchip/ eine Münze über die Tischfläche beschleunigt. Dann schanzt er über die erhöhte Tischkante hinweg. Die zweite Spielperson hat ein Trinkglas in der Hand und versucht, den fliegenden Mühlestein im Glas aufzufangen. Die zweite Person kann ihren Standort hinter dem Tisch beliebig wählen.

Spiel 5: Die Luftballon-Rakete fliegt

Info: Dieses Spiel ist richtig interessant. Es gefällt den Jugendlichen, da das Verhalten des Luftballons nicht vorherzusehen ist. Dieses Spiel wird als Einzelwettbewerb durchgeführt.

Die Spielperson bläst einen Luftballon auf. Der Ballon darf nicht platzen, sonst bekommt die Spielperson Negativpunkte. Die Öffnung des Luftballons wird nicht verknotet, sondern nur mit der Hand zugehalten.

Jetzt wird der Luftballon von einer Markierung aus in die Luft geworfen. Die ausströmende Luft lässt den Ballon vollkommen chaotisch durch die Luft fliegen. Es wird die Entfernung von der Markierung bis zur Landestelle gemessen. Bei wem fliegt die Luftballon-Rakete am weitesten?

Spiel 6: Mit einem Löffel einen Tischtennisball schleudern

Auch dieses Spiel wird als Einzelwettbewerb gespielt.

Eine Profi-Zielscheibe oder ein Stück Karton wird an die Lehne eines Stuhles gestellt. Der Stuhl steht auf einem Tisch. Nimmt man einen Karton als Zielscheibe, so werden zwei ineinander liegende Rechtecke mit Filzstift auf den Karton gezeichnet und die Zonen mit Punkten gekennzeichnet. Von einer Markierung aus schleudert der Jugendliche den Tischtennisball mit Hilfe des Löffels auf die Zielscheibe. Dabei hält man den Löffel hochkant. Der Ball liegt in der Mulde des Löffels. Mit dem Zeigefinger der zweiten Hand wird die Mulde des Löffels festgehalten. Wenn der Zeigefinger die Mulde loslässt und der Stiel des Löffels nach vorne beschleunigt wird, dann fliegt der Ball los. Die erreichte Punktzahl pro Jugendlichen wird notiert. Es werden mehrere Durchgänge gespielt.

Spiel 7: Ein Jahrmarkt-Spiel

Am Ende eines Tisches stehen vier Wassergläser auf DIN-A5-Blättern. Die Blätter sind mit den Zahlen 10 bzw. 20 bzw. 30 bzw. 40 gekennzeichnet. Von der anderen Seite des Tisches aus wirft der Spieler einen Plastikring (Innendurchmesser etwa 10 Zentimeter) so, dass der Ring über ein Glas fällt, das auf einem Blatt mit einer hohen Punktzahl steht. Diese Punktzahl wird notiert. Die Spieler werfen nacheinander. Insgesamt sollten etwa drei Durchgänge gespielt werden.

Spiel 8: Hula-Hoop-Reifen dem anderen über den Kopf werfen

Es sind Zweierteams notwendig. Die eine Person des Teams steht auf einer Markierung am Boden und hat einen Hula-Hoop-Reifen in der Hand. Die zweite Person steht etwa drei Meter entfernt. Die Aufgabe besteht darin, der zweiten Person den Reifen über den Kopf zu werfen.

a) Die zweite Person darf die Arme dem heranfliegenden Reifen entgegenstrecken.

b) Die Arme sind bei der zweiten Person angelegt. Die Person darf sich aber bewegen.

c) Die Arme der zweiten Person sind angelegt und darf sich nicht bewegen.

Spiel 9: Alles fliegt in den Korb

Einen Korb auf einen Tisch stellen. Von einer Markierung aus muss der Spieler (Einzelwettbewerb oder Gruppen mit mehreren Mitspielenden) einen Gegenstand, z. B. eine Frisbee-Scheibe, in den Korb werfen.

Variationen:

a) Der Spieler darf sich den Wurfgegenstand aussuchen

b) Wenn man den Korb an die Wand schiebt, dann kann man verlangen, dass die weichen Wurfgeschosse zunächst an die Wand prallen müssen und danach in den Korb fallen.

Spiel 10: Der Fallschirm mit dem rohen Ei

Die Gesamtgruppe wird in zwei oder drei Teams aufgeteilt. Jedes Team hat die Aufgabe, aus den vier Papierblättern, den Trinkhalmen, den Fäden bzw. Schnüren einen Fallschirm zu bauen, an dem das rohe Ei befestigt wird. Das Ei darf nicht umwickelt werden. Dann muss der Fallschirm aus zwei Meter Höhe zu Boden fallen, ohne dass das Ei zerbricht.

Hinweis: Wenn man dieses Spiel durchführen will, muss man etwa 10 Minuten Zeit zum Basteln des Fallschirms einkalkulieren.

Weitere Spiele

– Dartpfeile werfen

– Papierflieger (Schwalben) fliegen möglichst weit oder müssen auf einem Landeplatz landen

– Papierflieger muss einen kleinen Stein transportieren

– Mit einem Blasrohr schießen

– Dosenwerfen

– Holzspieße mit Knetmasse auf Zielscheibe oder in ein Glas werfen

– Armbrust schießen auf Tischtennisball, der auf der Öffnung einer Flasche liegt

– Bola-Kugeln auf Holzgerüst werfen

Gott sieht tiefer

Zielgedanke

Gott sieht, was in dir (und in dem anderen) steckt.

Vorüberlegung für Mitarbeitende

Eine heikle Mission, in der Samuel unterwegs ist: der amtierende König Saul ahnt nicht, dass Gott ihn schon entthront hat. Er regiert immer noch. Sauls Söhne machen sich Hoffnung, den Königs-thron eines Tages zu erben. Aber Gott hat nach Sauls Fehlverhalten ihn und seine Nachkommen als Könige, als seine Stellvertreter im Volk Israel verworfen. Deshalb beauftragt Gott Samuel, einen Sohn des Isai in Betlehem auszusuchen und diesen zum König zu salben. Schon jetzt, solange Saul noch lebt. Auf dieser heiklen Mission muss Samuel lernen: Gott sieht nicht nur das Äußere, sondern auch das Herz des Menschen. Darum entscheidet er anders, als Samuel es er-wartet. Samuel sucht den neuen König nach den sichtbaren Merkmalen aus – Gott sucht nach dem Herzen, nach der inneren Einstellung, den nächsten König aus!

Im Nachhinein hat sich gezeigt, dass es eine gute Wahl Gottes war. David war ein guter, weiser und gläubiger König. Wir können mit Samuel lernen, dass es gut ist, Menschen nicht nach ihrem Äußeren zu beurteilen. Wir hören zwar nicht die Stimme Gottes, aber wir können darum bitten, dass Gott uns und den Kindern die Augen für die Menschen um uns herum öffnet, damit wir sie nicht nur nach ihrem ersten Schein beurteilen, sondern nach ihrem wahren Sein.

Erlebniswelt der Kinder

Jedes Kind kennt die Situation, dass man jemanden neu kennen lernt und sofort eine Meinung über ihn hat. Es fällt oft schwer, diese erste Meinung über einen anderen wieder zu ändern.

Genauso gut kennt jeder die andere Seite: wenn jemand eine Meinung über mich hat, ist es schwer, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Überhaupt ist es schwierig, die „Innenseite” eines Menschen zu sehen, die Wünsche, die Fähigkeiten, die Ängste. Aber genau das macht einen Menschen aus. Und wenn man diese „Innenseite” kennt und mag, verliert das Äußere an Bedeutung.