Segen. Gesegnet sein. Segen sein. Segen empfangen. Segen weitergeben.

Das wollen wir mit diesem Themenpaket. In Jugendgottesdienstentwürfen, Reisesegen, wunderschöne, irische Segensworte, Segensgottesdienstentwürfen für Mitarbeitende wollen wir von jugonet euch Materialien zum Thema Segen weitergeben. Segen ist nämlich einfach etwas Gutes. Darin erleben wir, dass sich Gott uns zuwendet und uns mit Gutem beschenkt. Das zu empfangen und an andere Menschen weiterzugeben, ist einfach… segensreich! Seid also gesegnet!

Hier kommt die dritte Themenreihe der JUMAT 2/2022. Es geht in vier Lektionen um die Gemeinde im 1. Korintherbrief:

Lektion 10: 1. Korinther 1,10-17 Streit in der Gemeinde

Lektion 11: 1. Korinther 12,1-11 Keine/r kann nichts

Lektion 12: 1. Korinther 12,12-31 Gemeinsam sind wir stark!

Lektion 13: 1. Korinther 13,1-13 Gemeinschaft braucht Liebe

Alle Lektionen sind nach dem gleichen Schema aufgebaut:

Der erste Teil enthält exegetische Überlegungen, sowie Gedanken über Auswirkungen des Textes für mich und für die Kinder.

Im zweiten Teil geht es um die praktische Umsetzung. Dabei werden mehrere Methoden und Möglichkeiten vorgestellt, wie die Umsetzung aussehen kann. Zur Vertiefung stehen jeweils 7 unterschiedliche Elemente zur Verfügung: Wiederholung, Gespräch, Merkvers, Gebet, Kreatives, Spielerisches und Rätselhaftes.

Das Ziel

Starter

Gott hat jeden Menschen mit Gaben und Fähigkeiten geschaffen. Die haben wir nicht nur für uns allein, sondern wir sollen sie auch für andere einsetzen.

Checker

Jeder Mensch hat Gaben und Fähigkeiten. Wie kann Gott mich damit gebrauchen? Wo kann ich etwas tun?

Der Text an sich

Einige Jahre nachdem Paulus die Gemeinde in Korinth gegründet hatte, hatten sich einige Fragen für die Christen ergeben, die sie an Paulus hatten. Deshalb schrieb er ihnen einen Brief. Außerdem hatte Paulus gehört, dass es zu Spaltungen in der Gemeinde gekommen war. Im 12. Kapitel stellt er klar, dass wir Gaben und Aufgaben von Gott bekommen haben. Gottes Geist stattet uns mit Gaben und Fähigkeiten aus. Nicht jede(r) muss alles können. Und niemand kann nichts. Paulus macht den Korinthern noch einmal deutlich, was war, bevor sie Christen geworden sind; nämlich, dass sie sich toten Götzen anvertraut hatten. Er sagt klar, dass sich niemand zu Jesus bekennen kann, wenn er nicht von Gottes Geist erfüllt ist.

Die Gaben, die Gott uns gibt, sollen in der Gemeinde eingesetzt werden. Da gibt es niemanden, der besser ist oder keine, die gar nichts kann. Die Gaben, die Paulus hier nennt, sind keine vollständige Liste für Gemeindearbeit. Es sind Beispiele, die in Gemeinden vorkommen. Gemeinden sind verschieden. In einer Gemeinde liegt der Schwerpunkt ihrer Arbeit anderswo als in der anderen Gemeinde. Gottes Geist bewirkt es, dass Gaben so eingesetzt werden, wie es für diese eine Gemeinde richtig und wichtig ist. Die Korinther meinten wohl, dass ekstatische Zungenrede eine der wichtigsten Gaben war, weil sie es von ihren vorherigen Kulten so kannten. Hier macht Paulus deutlich, dass es auch sein kann, dass jemand in anderen Sprachen reden kann; es aber nur etwas nützt, wenn jemand da ist, der es auch auslegen kann. Das gesamte Kapitel mündet auf 1. Kor. 13,13 hin: Die Liebe ist das Größte. Denn ohne Liebe zu Gott und den Menschen nützt die beste Gabe nichts.

Der Text für mich

Manchmal bin ich ganz schön neidisch auf das, was andere können. Ich würde auch gerne Klavierspielen können. Ich würde auch gerne so präzise und wortgewandt sein. Aber Paulus scheint es in diesem Text gar nicht darum zu gehen, was ich möchte, sondern was der Gemeinde dient. Meine Gaben habe ich nicht nur für mich bekommen, sondern ich soll sie für Gott in der Gemeinde einsetzen. Mit meiner Gabe habe ich auch eine Aufgabe bekommen. Jetzt stellt sich nur die Frage: Welches ist meine Gabe? Manche wissen auf diese Frage sofort eine Antwort. Anderen fällt nichts ein und sie sind frustriert, weil sie meinen: Ich kann gar nichts.

Wichtig ist, dass wir mit Gott im Gespräch bleiben und ihn bitten, den Weg zu zeigen, den wir in der Gemeinde gehen sollen. Manches muss man auch einfach mal ausprobieren. Sich Menschen suchen, die einem ehrlich sagen, ob man etwas besser sein lassen sollte oder noch üben muss. Gott weiß den Weg für uns und das macht Mut, weiterzugehen.

Der Text für dich

Starter

Schon von klein auf wollen Kinder sich messen, wollen herausfinden, wer der Beste oder die Schnellste ist. Oft werden sie auch untereinander verglichen. Das fängt schon in der Familie mit mehreren Geschwistern an. Wer bringt das beste Zeugnis mit nach Hause? Wer gewinnt öfter bei Mensch-ärgere-dich-nicht? Dieser Bibeltext geht in eine ganz andere Richtung. Jede(r) ist gleich wichtig. In der Gemeinschaft unter Christen sind alle willkommen und können alle etwas beitragen. Gott beurteilt uns Menschen nicht danach, was wir besonders toll können oder nicht. Er nimmt alle so, wie sie sind.

Checker

Kinder, die schon viel vom Glauben wissen, haben schon erfahren, dass es in der Gemeinde nicht darum geht, wer besser ist als andere. Trotzdem ist da dieser „Wille“, dass man besser sein möchte. Hier könnte es eine gute Erfahrung sein, gemeinsam herauszufinden, was die Einzelnen für Gaben haben und wie sie sie für alle gemeinschaftsfördernd einsetzen können. Dann ist es aber besonders wichtig, für alle auch etwas zu finden und deutlich zu machen, es gibt niemand ohne Gaben und Fähigkeiten.

Der Text erlebt

Hinführung

Idee 1

Das kann ich gut:

Es werden verschiedene Stationen aufgebaut.

Bei jeder Station gibt es eine bestimmte Aufgabe:

- Station 1: (Bausteine) Baue eine Kirche

- Station 2: (Malen) Male eine Kirche

- Station 3: (Schreibwerkstatt) Was hast du in der letzten Jungschar-Stunde gemacht?

- Station 4: (Erzählen) Welches Buch hast du zuletzt gelesen?

Die Kinder bekommen 10 Minuten Zeit und stellen dann ihre Ergebnisse vor.

Idee 2

Es wird gemeinsam ein Essen vorbereitet. In verschiedenen Gruppen wird vorbereitet: Die einen decken den Tisch und machen Dekoration, die anderen machen einen Obstsalat, eine Pizza o.Ä. Am Ende der Stunde wird gemeinsam gegessen.

Verkündigung

Verkündigungsart: Erzählung

Stephanus ruft: „Philippus, kommst du auch gleich mit zur Gemeinde? Wir lesen doch den Brief von Paulus weiter.“ – „Klar,“ ruft Philippus „ich bin schon gespannt, was er auf unsere Fragen antwortet, die wir ihm gestellt haben.“

So gehen die beiden gemeinsam durch die Straßen der Stadt Korinth und unterhalten sich darüber, was sie in den Tagen zuvor schon aus dem langen Brief gehört haben, den Paulus ihrer Gemeinde geschrieben hat. Der Weg ist lang, aber die beiden sind erstaunt, wie schnell sie doch angekommen sind bei dem Haus, in dem heute der Gottesdienst stattfindet. Nachdem sich alle gegenseitig begrüßt haben, setzen sie sich gespannt hin. Paulus hat die Gemeinde vor einigen Jahren gegründet und ist dann weitergezogen. Aber sie haben noch so viele Fragen und deshalb freuen sich alle, dass Paulus geantwortet hat.

Heute darf Stephanus vorlesen: „Nun komme ich zu der Frage nach den Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Ich will euch darüber nicht in Unkenntnis lassen, liebe Brüder und Schwestern …“ (Basis-Bibel, 1. Kor. 12,1)

Philippus hört gespannt zu. In letzter Zeit ist ihm öfter durch den Kopf gegangen, ob er gut genug ist für Gott und für die Gemeinde. Er zweifelt, weil er manchmal das Gefühl hat: „Ich kann gar nichts gut. Die anderen können alles viel besser als ich. Ich kann nicht gut reden; ich kann nicht so gut laut beten oder singen und Geld habe ich auch nicht so viel, das ich spenden kann.“

Aber jetzt hört er: „Es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber er ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Kräfte, aber er ist immer derselbe Gott. Er bewirkt das alles in allen Menschen. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle … (Gott) teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so, wie er es will.“ (Basis-Bibel, 1. Kor. 12,4-7.11b)

Philippus versteht das nicht so ganz. Er ist froh, dass Stephanus erst einmal aufhört zu lesen und alle über das Gehörte gemeinsam nachdenken können. Einer ruft: „Es geht gar nicht darum, was wir gut können, sondern dass Gott es ist, der uns begabt. Wir müssen nicht krampfhaft suchen, was wir können. Gott wird es uns zeigen, wo wir uns in der Gemeinde einsetzen können.“ Eine Frau sagt: „Lasst uns Gott bitten, uns zu zeigen, welche Gabe wir haben. Ich weiß es nämlich gerade nicht.“

Philippus ist erleichtert. Nicht nur ihm geht es so. Es gibt noch andere in der Gemeinde, die nicht wissen, was sie für eine Gabe haben, die Gott ihnen gegeben hat. Vielleicht hat Gott ihm das ja auch noch gar nicht gezeigt.

Nachdem sie miteinander gebetet haben, gehen alle nach Hause. Auf dem Weg unterhalten sich Stephanus und Philippus sehr aufgeregt. „Und ich war mir nicht sicher, ob ich auch gut genug für die Gemeinde bin“, sagt Stephanus. Philippus bekommt riesige Augen. Ungläubig ruft er: „Du? Aber du kannst doch so gut reden, du betest immer laut und jetzt hast du vor allen den Brief weiter vorgelesen. Das hätte ich mich nie getraut. Ich würde so rumstottern, dass keiner mehr etwas von Paulus Sätzen verstehen könnte. Ich muss an mir zweifeln, aber du doch nicht.“

„Weißt du, was ich heute begriffen habe?“, antwortet Stephanus. „Dass es darauf wirklich nicht ankommt. Jede und jeder kann etwas zur Gemeinde beitragen. Und genau das tust du schon. Ich weiß, dass du Alte und Kranke besuchst. Du bringst immer etwas zum essen zum Gottesdienst mit. Du tust etwas, was nicht alle immer sofort sehen. Aber Gott sieht es. Du tust etwas für unsere Gemeinschaft, ohne dich in den Vordergrund zu setzen. Manche tun so etwas. Und darauf müssen wir achten. Es geht nicht um die tollen Gaben und Fähigkeiten, sondern, dass wir uns für Gott und seine Gemeinde einsetzen.“

„Wow, nun hast mir gerade die Sätze gesagt, die ich heute brauche. Ich bin manchmal so unsicher. Aber jetzt weiß ich: Gott kann mich gebrauchen; die Gemeinde kann mich gebrauchen. Hier bin ich richtig.“ Froh und voller Dankbarkeit gehen die beiden auseinander.

Die andere Idee

Zwei Mitarbeitende unterhalten sich darüber, was ein anderer Tolles kann. Sie sind neidisch darauf. Aber dann kommen sie darauf, dass sie ja auch mit Gaben und Fähigkeiten ausgestattet sind. Eine(r) erinnert sich an den letzten Gottesdienst, wo ein Text aus dem 1. Korintherbrief der Predigttext war. Gemeinsam suchen sie die Stelle in der Bibel und lesen 1. Kor. 12, 1;4-7;11b vor. Sie kommen zu dem Fazit, dass Gott jedem von uns Gaben gibt, die wir für ihn und die Gemeinde einsetzen sollen. Es geht nicht darum, herauszustellen, wie toll jemand ist. Es geht immer darum, dass wir Menschen Gott und die Mitmenschen lieben sollen und sich daraus unser Handeln ergibt.

Der Text gelebt

Wiederholung

Auf drei Zetteln schreiben wir groß:

- Verschiedene Gaben -> derselbe Geist

- Verschiedene Aufgaben -> derselbe Herr

- Verschiedene Kräfte -> derselbe Gott

Gott ist es, der uns Gaben, Aufgaben und Kraft schenkt.

Gespräch

Mit den Kindern gemeinsam darüber sprechen, dass Gott alle Menschen gebrauchen kann. Es kommt nicht darauf an, dass jemand etwas unheimlich toll oder gut kann, sondern dass ich es für Gott einsetze.

Gemeinsam kann überlegt werden, was der andere für eine Fähigkeit hat (da ist es gut, wenn sich Mitarbeitende vorher schon Gedanken über die einzelnen Kinder gemacht haben).

Wir tragen zusammen, was wir in der Gemeinde, für die Jungschar, für Gott tun können.

Merkvers

„Auch wenn alles einmal aufhört – Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben; doch am höchsten steht die Liebe.“ 1. Korinther 13, 13 (Gute Nachricht)

Zum Bibelvers kann gemeinsam ein schönes Plakat mit den Begriffen Glaube, Hoffnung und Liebe gestaltet werden und im Gruppenraum aufgehängt werden.

Gebet

Hier kann man Gott für die einzelnen Kinder mit ihren Gaben danken. Jede/r wird vor Gott genannt. Dazu können wir die Umrisse der Kinder (siehe Kreatives) nutzen und während des Gebets von „Kind zu Kind“ gehen.

Kreatives

Auf eine Tapetenrolle, Zeitungspapierrolle o.Ä. zeichnen die Kinder sich gegenseitig ab, indem ein Kind sich auf das Papier legt. Dann kann man aus Geschenkpapier, Tapete etc. Kleidungsstücke aufkleben. Die Kinder schreiben auf die Körper des anderen, was die gut können.

Spielerisches

Spiele ausdenken: Die Kinder werden in Kleingruppen eingeteilt und bekommen die Aufgabe, ein Spiel zu erfinden, bei dem alle gewinnen und niemand verliert.

Just one: Es gibt Karten mit jeweils 5 Begriffen drauf. Einer zieht eine Karte, darf sie sich aber nicht ansehen. Er nennt eine Nummer von 1-5. Alle anderen schreiben einen Begriff auf, der den gesuchten Begriff beschreibt, ohne ihn (auch nicht in Teilen oder anderen Sprachen) zu nennen. Der Erratende muss die Augen schließen, während die anderen vergleichen, was sie geschrieben haben. Doppelte Begriffe werden aussortiert, bevor der Erratende schauen darf und rät. Man spielt 12 Runden und schaut, wie viele Begriffe erraten werden.

Stille Post, pantomimisch: Alle sitzen im Kreis und schließen die Augen. Der Spielleiter ruft ein Kind auf, es öffnet die Augen und bekommt eine Bewegung vorgemacht. Diese versucht es nun dem linken Nachbarn vorzumachen, der wieder dem Nächsten, bis es beim ersten wieder angekommen ist. Bleibt die Bewegung vom Ersten bis zum Letzten gleich?

Rätselhaftes

Buchstabengitter: Worte aus der Geschichte werden in einem Buchstabengitter versteckt. Sie können vorwärts, rückwärts, diagonal, von oben nach unten oder unten nach oben versteckt sein (siehe Downloadmaterial).

(T)Extras

Lieder

- Ein jeder kann kommen

- Herz mit Ohren

- Ich will nicht mehr sagen, ich kann das nicht

- Jesus, zu dir kann ich so kommen

- In Gottes Haus

Aktionen

- Gemeinsam überlegen, was als Gruppe für andere getan werden kann.

- Eine Aktion für eine andere Gruppe der Gemeinde planen

Kreatives

Wir bauen einen Gabenbaum. Aus Sperrholz wird der Umriss eines Baumes mit vielen Ästen ausgesägt. Es werden verschiedene Früchte ausgeschnitten, worauf Gaben geschrieben werden, die für Gott oder für die Gemeinde gut sind. (Beim Verlag Junge Gemeinde gibt es auch schon kleine fertige Bäume, die man nutzen kann: www.junge-gemeinde.de)

Weiterführende Hinweise, zum Beispiel Internetadressen.

Gabenbäume: www.junge-gemeinde.de

Wie startet ihr mit eurem Mitarbeitendenteam ins neue (Schul-)Jahr? Wir schlagen vor: begeht das ganz bewusst, gemeinsam und mit Gottes Segen! Macht euch bewusst: ihr seid nicht allein unterwegs, sondern Gott ist an eurer Seite. Das Thema “Wunderschön gemacht!” spricht den Mitarbeitenden zu: sie sind von Gott gewollt, gestaltet und geliebt – genauso wie die Teilnehmenden.

Bei der Entwicklung des Konzepts waren uns zwei Punkte wichtig:

- Die Mitarbeitenden sollen sich wohl fühlen. Wählt einen Ort, zu dem sie einen positiven Bezug haben (das muss nicht unbedingt die Kirche sein) und einen Zeitpunkt, zu dem sie gerne kommen und an dem ihr den Gottesdienst vielleicht gleich noch mit einem gemeinsamen Fest, Ausflug oder Filmabend kombinieren könnt.

- Die Gemeinde soll mit einbezogen sein. Sie wird bewusst mit eingeladen. So sieht sie, wer alles in der Jugendarbeit engagiert ist und die Mitarbeitenden werden öffentlich gewürdigt und beauftragt.

Werbung

Wir haben uns folgendes überlegt: in den Wochen vor dem Gottesdienst verteilen die Mitarbeitenden über whatsapp Fotos mit der Aufschrift “wunderschön gemacht”. Es werden dazu keine Infos gegeben, sondern nur die Aufforderung, das Bild an Mitarbeitende aus der Jugendarbeit weiter zu schicken. Ein paar Bilder könnt ihr euch als Beispiel runterladen, aber ihr könnt auch eigenes ergänzen. Wir haben bewusst nicht nur “klassisch schöne” Sachen wie Sonnenuntergang und super gestyltes Selfie genommen, sondern auch Bilder von Dingen, die erst auf den zweiten Blick ihre Schönheit entfalten – eine Spinne, eine alte Person usw.

Schritt zwei ist dann, dass die Bilder später erneut verschickt werden – diesmal aber ergänzt um die Infos, dass es um einen Gottesdienst geht, die Mitarbeitenden eingeladen sind und wann und wo man sich trifft. Dieses “Schneeballsystem” hat zwei Gründe: zum einen werden alle immer wieder auf das Thema “Schönheit” aufmerksam gemacht und kommen vielleicht schon ins Nachdenken, was für sie schön ist. Zum zweiten wird Neugier geweckt: um was geht’s da eigentlich? Die “Auflösung” mit dem Gottesdienst bekommt dann mehr Aufmerksamkeit, als wenn man direkt die Einladungen verschicken würde. Die Bilder an sich spielen im Gottesdienst auch noch mal eine Rolle – siehe Ablauf.

Ablauf

Wir sind recht “sangesfreudig” und haben darum viele Lieder eingebaut – ihr könnt das natürlich reduzieren oder ein Lied auch mal digital einspielen statt live zu singen. Im Gottesdienst sind viele Leute beteiligt – denkt frühzeitig daran, Menschen dafür anzufragen. Für Fingerfood sorgen übrigens gerne auch mal ältere Gemeindemitglieder! Wenn ihr mit der persönlichen Segnung noch nicht viel Erfahrung gemacht habt ist es besonders wichtig, dass ihr diesen Teil gut durchdenkt und -moderiert; damit sich die Mitarbeitenden wohl damit fühlen. Die “Segnenden” brauchen ebenfalls klare Ansagen und Absprachen im Vorfeld!

| Wann? | Was ? | Wer? |

| 17.00 | Aufbau (schöne Deko ist wichtig! :-)) | |

| 18.15 | Treff Vorbereitungs- und Segnungsteam | |

| 18.30 | Start mit Steh-Empfang Fingerfood, Stehtische, Getränke. Bei schönem Wetter draußen! Schreibgespräch an den Stellwänden zur Frage: „Was findest du (wunder)schön?“ Wettbewerbs-Stand: alle können hingehen und auf dem Handy zeigen wie viele verschiedene „wunderschön-Bilder“ sie gesammelt haben. Die Person mit den meisten Bildern gewinnt einen Preis Musik im Hintergrund. Die verwendeten Bilder mit Beamer an Wand projizieren. | |

| 19.00 | Glockenläuten, alle setzen sich | |

| 19.00 | Begrüßungslied zum Mitsingen: Beautiful things von Gungor. Liedtexte an die Wand projizieren! | |

| Begrüßung, Votum + Gebet | ||

| Lied: Our God | ||

| Psalm 139 (in Auszügen) | ||

| Lied Danke für die Sonne | ||

| 19.15 | Predigt zu 1. Samuel 16,7 Zuspruch: Gott sieht dein Herz. Er weiß, wie es in dir aussieht, und sieht dich voller Liebe an. Anspruch: (vor Gott kann ich keine Show machen). In unserer Mitarbeit gibt es Menschen und Situationen, wo wir nur das sehen, was gerade passiert. Wir wissen aber nicht, was dahinter steckt. Wir brauchen von Gott einen Blick, der genau hinschaut und nicht schon meint zu wissen, was los ist. Wir brauchen einen Blick voller Liebe gerade für die schwierigen Situationen im nächsten Jahr. | |

| Vortragslied Wie schön du bist (Sarah Connor) | ||

| 19.30 | Aktion anmoderieren (hinsetzen wenn Band anfängt zu spielen) | |

| Aktion: Du bist wunderschön gemacht Alle bekommen einen Pappteller auf den Rücken geklebt und haben 7 Minuten Zeit, durch den Raum zu gehen und anderen auf den Teller zu schreiben und zwar unter zwei Fragestellungen: – ein Kompliment machen (was ich „schön“ finde an dir – innerlich und äußerlich) – einen Zuspruch aufschreiben (einen „guten Gedanken Gottes über dich“) | ||

| Vortragslied | ||

| 19.40 | Segnungsteil anmoderieren | |

| Segnung Alle Mitarbeitenden kommen nach vorne. Dort stehen ca. 15 Leute bereit mit Segenskärtchen, die Mitarbeitenden ordnen sich ihnen in kleinen Gruppen zu. Jeder Mitarbeitende darf ein Kärtchen ziehen und bekommt den Text zugesprochen, evtl. verbunden mit Hand-Auflegung und persönlichem Gebet. Wenn alle in der Kleingruppe an der Reihe waren wird ihnen zugesprochen: „Gott spricht euch zu: ihr seid wunderschön gemacht. Geht in seinem Segen!“ Die Mitarbeitenden setzen sich wieder. Währenddessen: leise Hintergrundmusik | ||

| 19.45 | Lied Build your kingdom von Rend Collective | |

| Fürbitten – für einen wertschätzenden Blick für schwierige Menschen und Situationen – für… Überleitung ins Vater Unser! | ||

| Vater Unser | ||

| Abkündigungen – beim Gemeindebüro erfragen – Begrüßung neue Mitarbeitende – | ||

| Segenslied Wege vor mir von Samuel Harfst | ||

| Segen für alle (damit auch die Gemeinde gesegnet ist :-)) | ||

| Lied | ||

| 20.00 | evtl. Film und Popcorn… |

Eure Freizeit kann im Sommer nicht wie geplant stattfinden. Hey, mach doch eines oder mehrere dieser Alternativprogramme. Wir haben euch hier ein paar Dinge zusammengestellt, die ihr in diesem Sommer machen könnt.

Die Jugendarbeit darf wieder starten? Genial! Hier findest du attraktive Events, die dir den Restart vereinfachen, da sie die Jugendlichen motivieren und die Beziehung zwischen dir und ihnen stärken.

Brauchst du ein Konzept oder einen komplett fertigen Entwurf? Klicke dich entsprechend durch die Beiträge.

Diese Themenreihe enthält die alle Gruppenstunden zum Propheten Elia aus JUMAT 1/20. Sie beginnt mit der Versorgung von Elia durch den Raben (1. Könige 17) und endet mit der Geschichte von Nabots Weinberg (1. Könige 21). Die einzelnen Einheiten sind nach dem gleichen Schema aufgebaut: Im ersten Teil sind exegetische Überlegungen, sowie Gedanken über Auswirkungen des Textes für mich und für die Kinder. Im zweiten Teil geht es um die praktische Umsetzung. Dabei werden mehrere Methoden und Möglichkeiten vorgestellt, wie die Umsetzung aussehen kann. Zur Vertiefung stehen jeweils 7 unterschiedliche Elemente zur Verfügung: Wiederholung, Gespräch, Merkvers, Gebet, Kreatives, Spielerisches und Rätselhaftes.

Schafe erspielen und auf dem Schaf-Such-Spielplan vorwärtskommen – im Wettstreit gegen die anderen Gruppen

Spielidee

Mehrere Großgruppen konkurrieren gegeneinander im Wettstreit, wer der beste Hirte ist und am schnellsten das verlorene Schaf wiederfindet. Das verlorene Schaf befindet sich im Ziel eines großen Spielplans. Mit Schafkarten, die man an den Spielstationen erhält, rücken die Gruppen auf den Spielfeldern vor. Die Stationen sind im Wald verstreut.

Vorbereitung

- Waldgebiet anschauen und einteilen

- Einzelne Spiele der Spielstationen vorbereiten und Material besorgen

- Spielplan und Spielfiguren herstellen

- Schafkarten mit weißen und schwarzen Schafen kopieren

- Behälter für die Schafkarten an den Stationen und im Stall besorgen

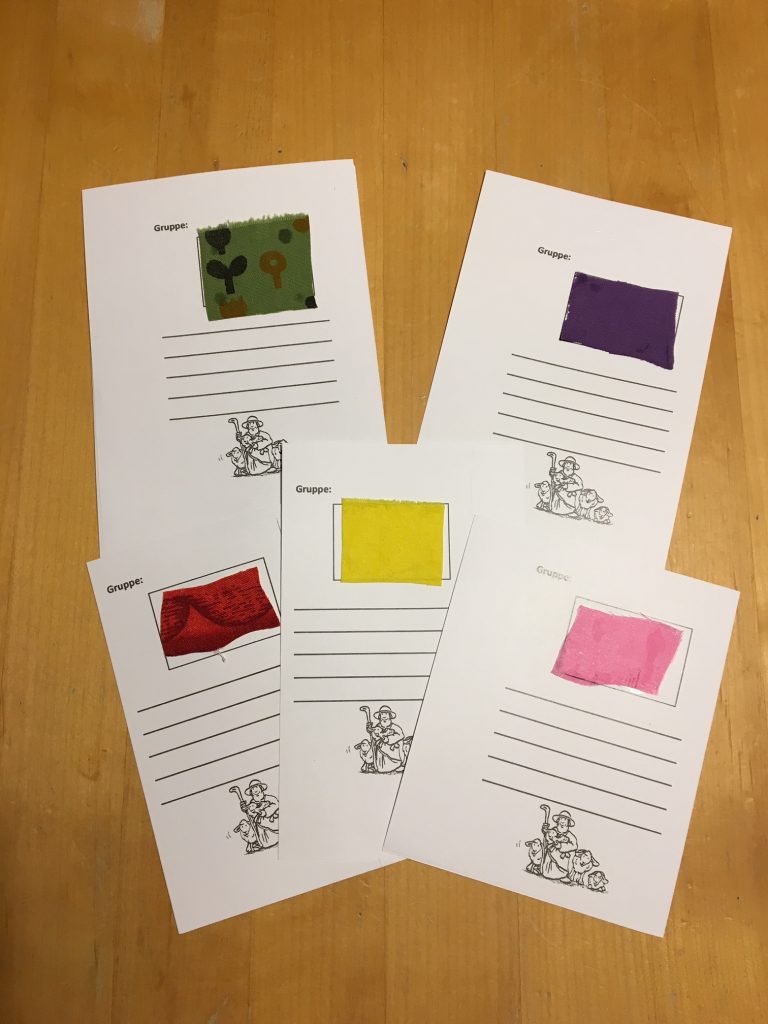

- Stoff-Gruppenbänder zuschneiden

- Gruppenkarten für die Untergruppen erstellen

- Power Point mit der Spielbeschreibung erstellen

- Lagepläne für das Mitarbeiterteam erstellen

Gruppengröße: Das Geländespiel ist für 120 -200 Kinder/Teens ausgelegt. Es kann für kleinere Gruppen angepasst werden, indem man Stationen streicht und weniger Gruppen einsetzt.

Spielgebiet: Klar abgegrenzter Bereich im Wald (Wege, Absperrband). Der Stall sollte sich einigermaßen mittig im Spielgebiet befinden, damit die Entfernungen zu den Stationen ungefähr gleichmäßig verteilt sind. Bei Straßen gibt es Mitarbeiter/innen-Streckenposten mit Warnwesten, welche die Autos stoppen und die Geschwindigkeit drosseln.

Mitarbeiterteam:

- 2 Schwarzmarktgeier

- 3 Wilderer (wird erst ab Klasse 6 aufwärts empfohlen)

- 5 Stallbesitzer

- 45 Stationen-Mitarbeitende

- Erste-Hilfe-Person am Stall

Spielregeln

Farbgruppen und Untergruppen

Es gibt acht Großgruppen mit jeweils 12-20 Kindern. Die Teilnehmenden jeder Großgruppe werden mit einem gleichfarbigen Stoffband markiert. Innerhalb der Großgruppe teilt man sich in vier Untergruppen auf. Es darf größere und kleinere Untergruppen geben. Jede Untergruppe muss in dieser Konstellation zusammenbleiben. Sie tragen ihre Namen in ihre Gruppenkarte ein und müssen diese an den Spielstationen und im Stall vorzeigen. Nur eine vollständige Gruppe darf spielen bzw. auf dem Spielplan vorrücken. So wird verhindert, dass sich eine Gruppe aufteilt und dadurch Stationen gleichzeitig machen kann.

Gruppenkarte

Gruppen-Stoffband

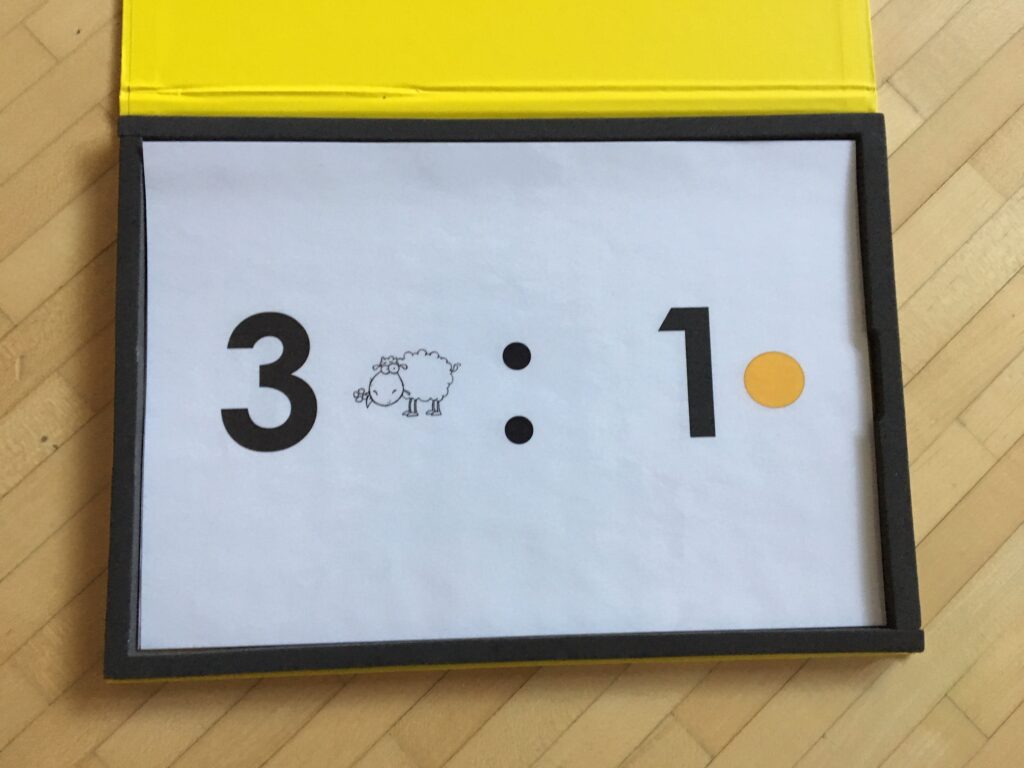

Spielplan, Schafkarten und Tauschkurs im Stall

Der Spielplan ist im Bereich „Stall“ aufgehängt. Im „Stall“ befinden sich die Stallbesitzer. Sie überwachen alle Spielaktionen, die in diesem Bereich stattfinden. Steht bereits eine andere Gruppe am Spielplan, muss man sich im Wartebereich (Bierbank) anstellen, bis man aufgerufen wird. So ist eine gerechte Reihenfolge gewährleistet und es gibt kein Chaos. Sind genügend Stallbesitzer da, können sie auch zwei oder drei Gruppen parallel bedienen.

Im Stall werden Schafkarten bezahlt, um auf dem Spielplan vorzurücken. Das Vorrücken mit den Schafkarten ist der Laune der Stallbesitzer unterlegen. Sie bestimmen den Kurs, der sich immer wieder ändert. Mal darf man für 3 Schafkarten ein Spielfeld vorrücken, mal kostet das Vorrücken 5 Schafkarten. Der aktuelle Kurs hängt immer aus. Die Gruppen entscheiden selbst, wann sie ihre Schafkarten einlösen. Warten sie, verlieren sie wichtige Zeit und der Kurs könnte noch schlechter werden. Spielen sie sofort, zahlen sie vielleicht einen höheren Kurs als die Gegner. Grundsätzlich ist aber zu bedenken, dass die Spielzeit nur über einen gewissen Zeitraum geht, und wer zu lange seine Schafkarten aufspart, könnte auch am Ende Pech haben und sich immer noch im Startbereich befinden.

Wenn die Kinder mit zu wenig Schafkarten ankommen (z. B. weil der Kurs gerade so hoch ist), können sie wieder gehen oder eine andere Untergruppe ihrer Farbe suchen.

Schwarzmarktgeier

Neben den weißen Schafkarten, die man an den Spielstationen erhält, gibt es auch schwarze Schafe auf dem Schwarzmarkt. Wer einen der zwei Schwarzmarktgeier entdeckt, kann mit ihm einen Tauschhandel eingehen. Man kann eine weiße Schafkarte gegen zwei schwarze Schafkarten tauschen.

Bezüglich der schwarzen Schafe sind die Stallbesitzer allerdings sehr wankelmütig. Mal nehmen sie schwarze Schafe an, mal haben sie zu große Angst vor Schwarzmarktkontrollen. Bezahlt man auch mit schwarzen Schafen, wird gewürfelt. Je nach Anzahl der schwarzen Schafe in der Bezahlsumme erhöht sich das Risiko, dass eine Schwarzmarktkontrolle naht und die Schafe als Zollgebühr eingezogen werden.

Die Schwarzmarktkontrolle funktioniert so:

| 1-2 schwarze Schafe in der Bezahl-summe | Bei Würfelaugen 1 und 2: Alle schwarzen Schafe abgeben und alle weißen Schafe, die zum Bezahlen vorgelegt wurden. Oder: Die Gruppe zieht eine Würfelkarte, auf der zwei Würfel mit unterschiedlicher Augenzahl abgebildet sind. Würfeln sie eine der beiden Zahlen, so müssen sie alle schwarzen Schafe abgeben und alle weißen, die zum Bezahlen vorgelegt wurden. | bei Würfelaugen 3-6: Die schwarzen Schafe werden als normale Währung akzeptiert. |

| 3 und mehr schwarze Schafe in der Bezahl-summe | Bei Würfelaugen 1-4: Alle schwarzen Schafe abgeben und alle weißen Schafe, die zum Bezahlen vorgelegt wurden. Oder: Die Gruppe zieht eine Würfelkarte, auf der vier Würfel mit unterschiedlicher Augenzahl abgebildet sind. | Bei Würfelaugen 5 und 6: Die schwarzen Schafe werden als normale Währung akzeptiert. |

Sollte eine Gruppe „häppchenweise“ ihr Spielfeldvorrücken bezahlen (um die Chance wegen Strafzoll geringer zu halten), dann muss sie sich, wenn eine andere Gruppe kommt, erst wieder neu hinten anstellen und verliert dadurch wertvolle Zeit.

Stationen

Es gibt sehr unterschiedliche Stationen und dadurch auch unterschiedliche Anzahl von Schafkarten, die man gewinnen kann. Stationen, die eher in der Nähe liegen ergeben weniger Schafkarten, bei den Stationen, die in größerer Entfernung liegen, verdient man mehr Schafkarten. Die konkreten Spielstationen werden nicht bekanntgegeben, sie müssen selbst im Wald entdeckt werden.

Die Aufgaben an den Stationen reichen von Ausdauer über Kraft, Wissen, Geduld, Fingerfertigkeit, Kreativität usw. Eben alles, was ein Hirte so können sollte. In den Untergruppen ist darauf zu achten, dass nicht immer die gleichen Kinder spielen, sondern fair abgewechselt wird.

Es gibt Stationen, an denen man gleich losspielen kann, und Stationen, an denen man für die Aufgabe eine gegnerische Mannschaft braucht. Sollte es an manchen Stationen Warteschlangen geben, darf die Gruppe selbst entscheiden, ob ihr die Station so wichtig ist, oder ob sie durch das Warten zu viel Zeit verliert und sich lieber auf den Weg zu einer anderen Station macht.

Man kann die gleiche Station nicht zwei Mal hintereinander machen. Ein späteres Wiederkommen ist aber erlaubt. Einige wenige Stationen kann man nur ein einziges Mal spielen. Dies wird mit einem Kürzel auf der Untergruppenkarte vermerkt, so kann hier nicht geschummelt werden.

Wilderer

Leider sind auch Wilderer unterwegs. Die haben es auf die Schafe und die Hirten abgesehen, um Lösegeldzahlungen zu erpressen. Die Wilderer (Einsatz von Wilderern nur ab Klasse 4 aufwärts empfohlen) gehen im Wald umher und überfallen plötzlich die Hirten. Wer abgeschlagen wird, muss mit seiner Gruppe zusammen stoppen und Lösegeld zahlen. Entweder 1 Schaf oder 3 Strafminuten, wenn man keine Schafe hat oder keine hergeben will. Doch auch so viel verlorene Zeit tut weh.

Die Wilderer verhalten sich fair und lauern keinen Gruppen beim Stall oder an den Stationen auf, sondern nur auf Wegstrecken.

Spielende

Das Spielende wird durch Musik vom Freudenfest angezeigt. Das verlorene Schaf ist gefunden worden, alle werden aufgefordert, zum Spielplan bzw. zum ursprünglichen Start zurückzukehren, dort gibt es eine lange Tafel mit Freudenfest-Essen.

Jedes Kind erhält eine Packung Schafgummibärchen.

Es gibt ein leckeres Essen für alle Hirten, z. B. Nudeln mit Soße. Die Siegergruppe darf an einem extra geschmückten Tisch sitzen (Luftschlangen, Servietten …) und wird besonders aufmerksam bedient. Außerdem bekommt sie ein gebackenes Schaf (Rührkuchen in Osterlamm-Backform gebacken) als Spezial-Nachtisch.

Besondere Hinweise

- Sollte man beim Stall merken, dass die Gruppen zu langsam oder zu schnell vorwärtskommen, kann man mittels des Schafmarktkurses reagieren und steuern.

- Sollte man beim Stall merken, dass es eine Schwemme von schwarzen Schafen gibt, so werden mittels Schwarzmarktgeier-WhatsApp-Gruppe einer oder auch beide Geier eine Weile aus dem Verkehr gezogen, um den Markt zu regulieren.

- Sollten beim Stall extrem viele Klagen betreffs der Wilderer eingehen, kann über die Wilderer-WhatsApp-Gruppe ein zurückhaltenderes Verhalten oder ein Pausieren der Wilderer eingefordert werden.

Spielstationen

Station 1: Wehrt die Wölfe ab

Ein Hirte schützt seine Schafe und muss gefährliche Tiere abwehren können.

Mit Tennisbällen werden zehn pyramidenförmig aufgebaute Dosen abgeworfen. Auf den Dosen kleben Bilder von Wölfen. Die Gruppe hat drei Würfe, pro umgeworfene Dose gibt es 1 Schafkarte.

Material:

- 10 Dosen mit Wolfsbild beklebt

- 3 Tennisbälle

- 1 Biertisch

- Markierung, von wo aus man werfen darf

- Schafkarten

Station 2: Gegenstände ertasten

Ein Hirte sollte auch im Dunkeln sofort seine Schafe und andere Gegenstände blind ertasten können.

Hier treten zwei Gruppen gegeneinander an. Zwei Teilnehmende bekommen die Augen verbunden und dann einen Gegenstand genannt, der sich in der Tasche befindet. Wer ertastet zuerst den gesuchten Gegenstand und hält ihn hoch? Wer zuerst drei Mal gesiegt hat, erhält 5 Schafkarten, Verlierer 2 Schafkarten.

Material: (in zweifacher Ausführung)

- Stofftasche

- 2 Augenbinden

- viele kleine Gegenstände (Teelicht, Ast, Löffel, Wollknäuel, …)

- Schafkarten

Station 3: Schätzen

Zwei Gruppen spielen gegeneinander im “Mengen-Schätzen”. Die Gruppe darf sich kurz beraten, ein Sprecher sagt die Lösung. Wer näher dran ist, bekommt eine Schafkarte. Die Lösung darf nicht verraten werden, lediglich wer näher dran ist.

Die Gruppe, die zuerst drei Fragen richtig beantwortet hat, hat gewonnen und bekommt 5 Schafkarten. Die Verlierergruppe bekommt 2 Schafkarten.

Material:

- 10 Schätzfragen zum Thema Schafe und Hirten

- Schafkarten

Station 4: Futter für die Schafe

Die Gruppe stellt sich in einer Reihe hintereinander auf. Der Erste bekommt einen Löffel mit Getreide darauf und muss diesen weiterreichen. Am Ende steht ein Messbecher, in diesen wird das Getreide hineingeschüttet. Wie viel Getreide schafft die Gruppe in 60 Sekunden zu transportieren?

Zwei Gruppen treten gegeneinander an. Bei ungleicher Gruppengröße werden die Spielpersonen auf die kleinere Gruppe reduziert, z. B. drei gegen drei. Wer nach 1 Minute am meisten Getreide hat, gewinnt 6 Schafkarten. Die Verlierergruppe 2 Schafkarten.

Wenn nur eine Gruppe kommt und dadurch keine Gegengruppe vorhanden ist, spielt die Gruppe, bis eine bestimmte Menge im Becher erreicht ist und bekommt als Bezahlung dann nur 3 Schafkarten.

Material:

- 6 Esslöffel

- Getreidekörner

- 2 Messbecher

- Schafkarten

- Stoppuhr

Station 5: Legespiel

Die Teilnehmer haben eine Minute Zeit, sammeln mindestens vier verschiedene Naturmaterialien und legen ein vorgedrucktes Schaf in DIN A3 Größe aus. Es sollte nichts überstehen und alle weißen Stellen bedeckt sein.

Wenn das Schaf komplett ausgelegt wurde und erkennbar ist, gibt es 8 Schafkarten. Es können 2 „Schönheitspunkte“/Schafe zusätzlich verteilt werden.

Material:

- 4 Schafe in DIN A3 (laminiert), damit vier Gruppen parallel spielen können

- Schafkarten

Station 6: Rettet die Schafe

Ein Hirte muss seine Schafe über ein Hindernis tragen.

Die ganze Gruppe läuft nacheinander über einen Baumstamm, dabei haben sie ein Kuscheltier-Schaf dabei. Wenn jemand runterfällt, muss er nochmal von vorne beginnen. Wie viele Schafe werden in einer Minute gerettet? Pro Schaf gibt es 1 Schafkarte.

Erschwerte Bedingungen: Kissen mit Kuscheltierschaf auf dem Kopf transportieren.

Material:

- Liegender Baumstamm im Wald (alternativ: Holzlatte oder Seil)

- 2 Schafkuscheltiere, evtl. noch 2 Kissen

- Schafkarten

Station 7: Hindernislauf – Staffelspiel

Ein Hirte muss fit sein und immer wieder seine Geschicklichkeit trainieren.

Es treten zwei Gruppen gegeneinander an. Ein Tischtennisball muss auf einem Löffel über mehrere Hindernisse transportiert werden, ohne dabei runterzufallen. Wer gewonnen hat, bekommt 5 Schafe. Der Verlierer 2 Schafe. Wenn der Ball drei Mal in einer Runde runterfällt, gibt es nur ein Schaf als Bezahlung.

Material:

- 4 Löffel

- 5 Tischtennisbälle

- Markierungen für die zu laufende Strecke

- Schafkarten

Station 8: Das verlorene Schaf finden

Zwei Hände, in einer liegt ein kleines Plastikschaf (alternativ anderer kleiner Gegenstand). Gegenstand wird hinter dem Rücken vertauscht und dann soll die Hand mit dem Schleichschaf erraten werden.

Fünfmal darf hintereinander geraten werden, pro richtigem Raten bekommt man 1 Schafkarte.

Material:

- 1 kleiner Gegenstand, z. B. kleines Plastikschaf der Firma Schleich

- Schafkarten

Station 9: Schafe fressen Obst(-Bonbons) und erkennen es …

Ein Schaf frisst Gras und Obst (in Form von Kau-Fruchtbonbons) und erkennt alles.

Teilnehmende essen Kaubonbons mit verbundenen Augen und sollen Geschmacksrichtung (Farbe) erkennen. Wer als Gruppe drei von fünf richtig errät, bekommt 8 Schafkarten.

Diese Station darf man nur zwei Mal besuchen. Der/Die Mitarbeiter/in muss den Besuch auf der Gruppenkarte vermerken.

Material:

- Kau-Fruchtbonbons

- Augenbinde

- Schafkarten

Station 10: Weitsicht

Ein Hirte muss gut sehen und seine Schafe zählen können.

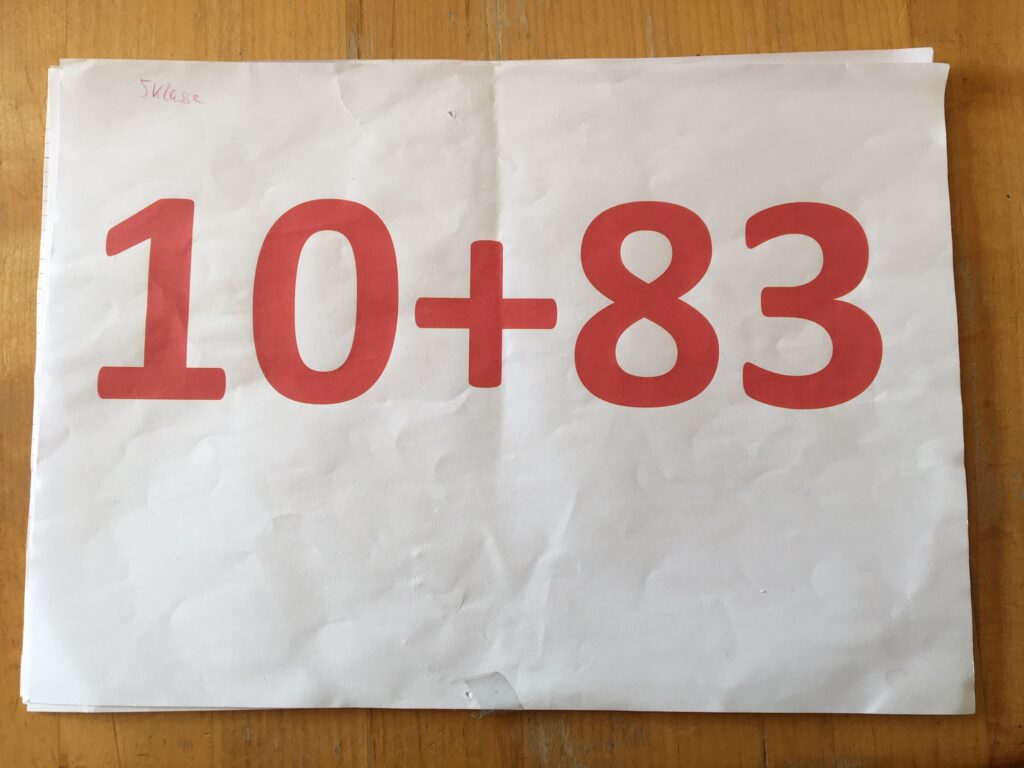

An den Bäumen hängen unterschiedliche Rechenaufgaben, diese müssen mit einem Fernglas gesucht und dann als Gruppe ausgerechnet werden. Wenn man zwei Rechenaufgaben gelöst hat, bekommt man 8 Schafe.

Aufpassen, dass eine Gruppe nicht zwei Mal die gleiche Rechenaufgabe bekommt.

Material:

- Fernglas

- 6 Rechenaufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen (Schaftextaufgaben oder pure Rechenaufgaben) auf Papier ausgedruckt

- Reißnägel

- Schafkarten

Station 11: Lieder erraten

Ein Hirte singt viel, da er oft allein mit seinen Schafen unterwegs ist.

Ein Ausschnitt eines bekannten Liedes wird vorgelesen und soll erraten und weitergesungen werden. Wer fünf Liedteile errät und auch singt, bekommt 12 Schafkarten.

Bei 4 Liedern:

Bei 2 Wörter erraten = 1 Schafkarte

Bei 3 Wörtern = 2 Karten

ganze Zeile = 3 Karten

Material:

- Liedtexte

- Schafkarten

Station 12: „Zockende Schafe“

Diese Station ist eine Wanderstation. Der/die Mitarbeiter/in bewegt sich durch das Spielgebiet und hat eine Schafmütze auf. Hier kann man eine selbstgewählte Anzahl der mitgeführten Schafkarten als Wetteinsatz einsetzen und entweder verdoppeln oder verlieren.

Jüngere Kinder: drei Mal mit einem Würfel würfeln und eine 6 muss dabei sein.

Ältere Kinder: mit fünf Würfeln ein Full-House würfeln.

Material:

- 5 große Würfel

- auffallende Verkleidung (z. B. Schafsmützen)

- Schafkarten

Station 13: Tiergeräusche erraten und zuordnen

Die Gruppe muss 20 Tiergeräusche hören und erraten, von welchem Tier es stammt. Als Zusatz kann noch zugeordnet werden, ob es ein Freund oder ein Feind vom Schaf ist.

Wenn alles gemeinsam richtig zugeordnet wurde, gibt es 15 Schafkarten.

| Tiergeräusche | Schafkarten |

|---|---|

| 20 | 15 |

| 15 – 19 | 12 |

| 10 – 14 | 8 |

| 5 – 9 | 5 |

| 1 – 4 | 1 |

Hier darf jede Gruppe nur ein Mal an die Station kommen, d. h. die Teilnahme wird auf der Gruppenkarte vermerkt.

Material:

- Tierstimmen auf Tonträger

- Schafkarten

Station 14: Spiegel-Spiel

Schafe sehen nicht besonders gut.

Die Kinder müssen mit einem Handspiegel einen Gegenstand auf einem Bild hinter sich erkennen und benennen. Erkennt die Gruppe drei Gegenstände, bekommt sie 6 Schafkarten.

Hier darf jede Gruppe nur ein Mal zur Station kommen, d. h. die Teilnahme wird auf der Gruppenkarte vermerkt.

Material:

- Handspiegel

- 10 Bildkarten

- Schafkarten

Station 15: Quiz

Wenn der Hirte allein auf seiner Weide sitzt, versucht er sich mit Quizfragen fit und wach zu halten.

Hier spielen zwei Gruppen gegeneinander. In einer Raterunde werden vier Quizfragen gestellt. Die Gruppe, die am meisten Quizfragen richtig hat, bekommt 4 Schafkarten. Die Verlierergruppe bekommt 1 Schafkarte.

Ohne Gegner: 2 Schafkarten für vier Fragen

Material:

- viele Quizfragen

- Schafkarten

Station 16: Flaschen-Murmel-Spiel

Ein Hirte muss immer wieder üben, dass er eine ruhige Hand hat und dass er gut zusammenzählen kann.

Gespielt wird gegen eine andere Gruppe. Jedes Kind einer Gruppe darf jeweils eine Murmel in eine spezielle Konstruktion von Plastikflaschen hineinfallen lassen, je nachdem in welchen Bereich der Flaschenkonstruktion die Murmel fällt, gibt es unterschiedlich viele Punkte. Alternativ: Murmeln werden in drei hintereinander aufgestellte Teller geworfen, je weiter die Teller vom Werfer entfernt sind, desto mehr Punkte gibt es. Dann wird zusammengezählt. Es werden immer fünf Murmeln fallen gelassen bzw. geworfen, bei Gruppen mit nur drei Kindern dürfen zwei Kinder doppelt werfen. Die Gruppe mit der meisten Punktzahl bekommt 5 Schafkarten. Die Verlierer bekommen 2 Schafkarten. Achtung: Bonus-Schaf, wenn eine Murmel bis ganz unten fällt (in den Bereich 50 Punkte).

Ohne Gegner: 2 Schafkarten + Bonusschaf

Material:

- 2 Murmelflaschen, alternativ 6 Plastikteller

- jeweils 5 Murmeln

- Schafkarten

Station 17: Was bekommt man vom Schaf?

Die Gruppe muss innerhalb von einer Minute so viele Dinge wie möglich aufzählen, die man von einem Schaf bekommen/erzeugen kann. Für jeden richtigen Treffer bekommt man 1 Schafkarte.

Station darf nur einmal besucht werden!

Material:

- Liste mit Dingen, die man von einem Schaf bekommen kann (z. B. Wolle, Schaffell, Lammfleisch …)

- Stoppuhr

- Schafkarten

Station 18: Wasser für die Schafe

Die Gruppe muss mit einem Schwamm von einem Eimer das Wasser in den anderen Eimer transportieren. Hier spielt man gegen eine andere Gruppe. Wer mehr Wasser hat, gewinnt 5 Schafe, die Verlierergruppe gewinnt 2 Schafe.

Ohne Gegner: 1,5 l = 2 Schafkarten

Material:

- 4 Eimer

- Wasser (z. B. 10 Liter Kanister)

- Transportmittel (2 x Schwamm)

- Schafkarten

Station 19: Activity

Eine Person aus der Gruppe muss einen Begriff pantomimisch erklären.

Es darf nur fünf Mal ein Begriff genannt werden, bei mehr als fünf Rateversuchen ist die Runde automatisch verloren. Pro richtigem Begriff bekommt man 3 Schafe.

Material:

- Begriffe die dargestellt oder erraten werden sollen

- Schafkarten

Station 20: Verletztes Schaf

Ein Schaf hat sich verletzt. Nun muss der Hirte sein Schaf sicher heimtragen.

Ein Kind nimmt einen Mitspieler Huckepack und trägt ihn eine bestimmte Strecke. Gespielt wird gegen eine andere Gruppe, zwei gegen zwei Kinder. Wer gewinnt, bekommt 10 Schafe, der Verlierer bekommt 3 Schafe.

Ohne Gegner: die ganze Gruppe wird aktiv. Es gibt höchstens 5 Schafe.

Station befindet sich aus Sicherheitsgründen nicht im Wald, sondern auf ebenem Weg.

Material:

- Markierungen der Strecke

- Schafkarten

Das Ziel

Starter

Du kannst Gott vertrauen, er ist immer für dich da.

Checker

Gott tut wunderbare Dinge und wir dürfen ihm dafür danken.

Der Text an sich

Im Vers vor unserem Text findet sich der Hinweis, dass das Land von einer Trockenzeit heimgesucht wurde. Gerade in diesen Trockenzeiten hatten besonders die Schwachen im Land zu leiden. Oft stiegen die Preise für Essen enorm an.Genau zu so einer Schwachen, einer Witwe, schickt Gott Elia. In der damaligen Zeit war es für die Frauen, welche ihren Mann verloren hatten, besonders schwer. Sie haben oft ihren sozialen Stand verloren und hatten niemanden mehr, der sie versorgte. Sie standen immer auch in der Gefahr, dass man sie ausnutzte. Sie waren meist schutzlos, arm und einsam und damit besonders in Notzeiten betroffen; oft starben sie, wenn sich nicht rechtzeitig etwas änderte. In Israel galten Witwen aber meist als besonders hilfsbereit und gottesfürchtig, weil sie selbst spürten, wie dringend sie die Hilfe Gottes und die von anderen Menschen brauchten. Besonders bemerkenswert ist, dass die Witwe trotz ihrer schwierigen Situation Elia, und damit auch Gott, vertraute und bereit war, ihr letztes Öl und Mehl zu geben. Wahrscheinlich war es auch für Elia nicht einfach, zu den Ausländern und Ungläubigen in Sidon und dann auch noch zu einer so armen Frau zu gehen. Trotzdem vertraute auch er Gott. Und sein Vertrauen zahlte sich aus – alle drei wurden versorgt. Dann wird plötzlich der Sohn krank und die Stimmung verändert sich, die Frau zweifelt und würde Elia am liebsten aus ihrem Haus vertreiben. Die Witwe macht die Anwesenheit Elias dafür verantwortlich, dass ihr Sohn krank geworden ist. Sie erkennt, dass Sünde in ihrem Leben ist und sie glaubt, dass die Krankheit und der Tod ihres Sohnes die Strafe Gottes dafür ist. Für die Witwe wäre der Tod des Sohnes besonders schlimm, weil er als Erwachsener ihr männlicher Beschützer und Versorger werden würde. Elia leidet mit der Frau und weil er weiß, dass Gott den Tod abwenden kann, ruft er in der Not zu ihm und Gott erhört sein Gebet.

Der Text für mich

Die Frau muss in der Geschichte einiges an Leid ertragen: Ihr Mann ist verstorben, dann kommt die Trockenzeit und ihre Vorräte gehen zur Neige. In dieser Situation tritt Gott mit Elia in ihr Leben, der sie versorgt und ihr das Nötige zum Überleben gibt.

Der Text fordert uns dazu auf, bewusst zu sehen und nicht zu vergessen, was Gott alles in unserem Leben getan hat. Wir dürfen daraus lernen, auch – oder gerade – in Notzeiten auf Gott zu vertrauen. Sollten danach wieder schwierige Situationen eintreffen, dürfen wir auch dann wieder auf Gott vertrauen. Die Geschichte zeigt wunderbar, wie schnell wir manchmal vergessen, was Gott in unserem Leben getan hat. Wir sollten stattdessen fröhlich von dem berichten, was Gott für uns getan hat. Das stärkt uns selbst für die nächste Krise, der wir dann getrost entgegentreten können. Berichte von Gottes Eingreifen helfen auch den Kindern. Damit können wir ihnen etwas von Gottes Größe weitergeben und ihnen an unserem Beispiel zeigen, dass Gott ein liebender Vater ist, der uns versorgt.

Der Text für dich

Starter

Viele Kinder leben heute in schwierigen familiären Verhältnissen. Einige von ihnen werden genau wissen, wie es sich anfühlt, ohne einen Vater oder eine Mutter aufzuwachsen. Manche Kinder glauben, dass sie schuld sind an der Trennung der Eltern. Es geht ihnen wie der Witwe, die glaubt, ihr Sohn würde wegen ihrer Schuld sterben müssen. Der Text kann ihnen zeigen, dass es einen Gott gibt, dem sie vertrauen können, der es gut mit ihnen meint und der immer für sie da ist.

Checker

Die Kinder kennen es, Gott um etwas zu bitten. Das Thema „Danke sagen“ spielt aber in ihrem Leben meist eine eher untergeordnete Rolle. Oft wird vergessen, Gott für Dinge Danke zu sagen oder es bleibt bei einem pflichtbewussten Gebet vor dem Essen.

Dabei ist es gerade für die Checker wichtig, Gott für die kleinen, alltäglichen und nicht nur für die „großen“ Wunder zu danken. Sie sollen dabei lernen, dass Glaube nicht nur darin besteht, mit ihren Bitten zu Gott zu kommen.

Der Text erlebt

Hinführung

Idee 1: Ein besonderer Gast

Ein Mitarbeiter erzählt den Kindern, dass heute ein besonderer Gast zu Besuch kommen wird. Er gibt den Kindern den Auftrag, den Raum schön vorzubereiten, den Tisch zu decken und Fladenbrot für den Gast zu backen. Für die Verkündigung kommt ein Mitarbeiter, verkleidet als Elia, in den Raum und erzählt die Geschichte aus seiner Sicht.Alternativ können die Mitarbeiter das kleine „Festmahl“ auch schon vorbereitet haben. Die Geschichte wird dann von Elia beim Essen erzählt.

Idee 2: Danklieder

Die Kinder singen mit den Mitarbeitern ein Lied oder mehrere Lieder mit dem Schwerpunkt Danksagung/Dankbarkeit. Sehr gut passt hier das Lied „Ein dickes Dankeschön“ von Mike Müllerbauer. Nach dem Lied kann ein Mitarbeiter als Elia in den Raum kommen und erzählen, dass er die schönen Dankeslieder gehört hat und er gerne erzählen möchte, wofür er Gott dankbar ist. Alternativ kann auch einer der Mitarbeiter erzählen, dass ihm zu den Liedern eine passende Geschichte einfällt, in der es um Menschen geht, die Gott viel zu danken hatten.

Verkündigung

Erzählung aus der Sicht von Elia

Mein Name ist Elia. Ich bin ein Prophet. Das bedeutet, dass ich den Menschen das weitergebe, was Gott mir für sie gesagt hat.

Vielleicht habt ihr schon etwas von mir gehört. Vor Kurzem musste ich mich noch vor dem König Ahab verstecken. Ich hatte ihm gesagt, dass Gott es für eine lange Zeit nicht regnen lassen würde. Das gefiel dem König überhaupt nicht und weil er so wütend war, versteckte ich mich vor ihm an einem Bach. Doch irgendwann wurde es so trocken, dass es kein Wasser mehr zum Trinken im Bach gab. Da sagte Gott mir, dass ich von dort weggehen sollte. „Elia, geh in die Stadt Zarpat. Dort wohnt eine Witwe, die wird dich versorgen und dir alles geben, was du brauchst.“

Ich bin also nach Zarpat gegangen und dort war tatsächlich eine Frau vor der Stadt, die Holz zum Feuermachen einsammelte. Die Frau war eine Witwe. Das bedeutet, dass ihr Mann gestorben ist.

Ich bin zu ihr hingegangen und habe sie gefragt, ob sie mir etwas zu trinken und zu essen geben könnte.

Da erzählte sie mir, dass sie niemanden habe, der für

sie sorgen kann, und dass, weil es so lange nicht geregnet hatte, auch ihr

Essen knapp geworden sei. Sie machte sich große Sorgen, weil sie einen Sohn

hat, den sie versorgen musste. Sie sagte mir, dass sie mir gerne etwas geben

würde, aber dann nichts mehr für sich und ihren Sohn hätte. Sie hatte nur noch

so viel Öl und Mehl, um genau ein kleines Brot zu backen.

Ich habe ihr dann gesagt, dass sie das Brot backen soll und dass Gott ihr schon

helfen würde.

Sie hat dann genau das gemacht.

Wahrscheinlich könnt ihr es kaum glauben: Als sie das Öl aus dem Krug schüttete und das Mehl aus der Schale nahm, wurde es nicht weniger. Es war noch genug darin, um noch mehr Brot für sie und ihren Sohn zu backen. Und in den nächsten Tagen wurde es immer noch nicht leer. Gott füllte den Krug mit Öl und die Schale mit Mehl immer wieder auf. Das war ein riesiges Wunder und die Witwe, ihr Sohn und ich konnten Gott gar nicht genug Danke sagen.

Aber dann ging es dem Sohn eines Tages gar nicht mehr gut, er war krank und bekam ganz schlecht Luft. Es ging ihm jeden Tag schlechter und eines Tages hörte ich, wie die Witwe laut anfing zu schreien und zu weinen. Ich rannte zu ihr und sie schrie mich an: „Mein Sohn ist tot! Was soll das? Ich habe doch Gott vertraut und jetzt muss ich ganz alleine bleiben!“ Sie weinte ganz fürchterlich.

Ich war auch traurig und wollte Gott für den Jungen bitten. Ich nahm den toten Sohn auf meinen Arm und ging mit ihm in ein anderes Zimmer. Ich betete: „Herr, warum muss das dieser Frau passieren, die mir so freundlich geholfen hat? Herr, bitte mach doch dieses Kind wieder lebendig. Bitte hilf uns!“

Und dann, ich konnte es selbst kaum glauben, spürte ich, wie sich etwas bewegte. Ich bin etwas erschrocken, aber der Junge fing wieder an zu atmen und stand auf. Gott hatte ein Wunder getan. Ich bin ganz schnell mit ihm zurück zu seiner Mutter gerannt. Ich schrie ganz laut: „Dein Sohn ist wieder am Leben, Gott hat ein Wunder getan!“ Die Mutter umarmte ihren Sohn und sie war sehr glücklich. Sie sagte zu mir: „Elia, jetzt weiß ich wirklich, dass du ein Prophet Gottes bist und das Gott durch dich redet.“

In der Zeit bei der Witwe habe ich einiges über Gott gelernt. Ich habe verstanden, dass es gut ist, auf Gott zu hören und ihm zu vertrauen. Er hat mir geholfen und ich glaube, dass er auch dir helfen will, wenn einmal schwierige Zeiten auf dich zukommen werden. Gott will dir helfen, darauf kannst du dich verlassen. Und jetzt bin ich ihm einfach nur dankbar!

Die andere Idee

Erzählung mit Gegenständen

Die Geschichte kann auch mithilfe von Teig in einer Schüssel zur Veranschaulichung erzählt werden. Besonders gut eignet sich hierfür eine „magische Nuckelflasche“. Diese werden von Kindern beim Spielen mit Puppen benutzt. Bei diesen Flaschen sieht es so aus, als ob sie sich ausleeren, wenn man sie schräg hält. Wenn man sie herumdreht, sehen sie dann wieder voll aus. (https://www.amazon.de/Simba-105568627-NBB-Magische-Flasche/dp/B000KSSW0C/ref=sr_1_3?keywords=Puppen+Trinkflasche&qid=1559836678&s=gateway&sr=8-3) Während die Geschichte erzählt wird, backt der Mitarbeiter das Brot. Dabei kann zu Beginn des Erzählens ein bereits fertig angerührter Teig in der Schüssel sein. Die Flasche mit „Öl“ wird nun in den Topf geschüttet und beim Zurückstellen sieht es so aus, als ob das Öl sich wieder auffüllt. Der Mitarbeiter kann so nach und nach beim Erzählen Brotteig aus der Schüssel nehmen. Daraus können dann Brote geformt werden und hinterher gebacken und gegessen werden.

Der Text gelebt

Wiederholung

Standbilder

Um die Geschichte zu wiederholen, teilt man die Kinder in verschiedene Gruppen ein, die die Szenen aus der Geschichte darstellen. Dies geschieht als Standbild. Die Kinder stellen die Szene dar, ohne sich dabei zu bewegen. Die Geschichte kann dazu in verschiedene Szenen aufgeteilt werden:

- Elia trifft die Witwe beim Holzsammeln.

- Die Witwe backt das Brot für Elia.

- Das Öl und das Mehl werden nicht leer.

- Die Witwe, ihr Sohn und Elia essen gemeinsam.

- Der Sohn wird krank.

- Elia betet für den Sohn.

- Der Sohn wird wieder lebendig.

Diese Art der Wiederholung bietet sich an, um die Geschichte für die Kinder noch einmal erlebbar zu machen und sich in die Charaktere einzufühlen.

Gespräch

Wenn es den Kindern schwerfällt, in der Gruppe zu reden, kann es hilfreich sein, einen Gegenstand herumzugeben. Das Kind, welches den Gegenstand hat, darf reden und die anderen müssen in der Zeit ruhig bleiben. Wer nichts sagen möchte, gibt den Gegenstand einfach weiter.

Fragen für eine Gesprächsrunde:

- Wofür bist du Gott dankbar?

- Wo hat Gott dir schon einmal in deinem Leben geholfen?

Es bietet sich an, dass ein Mitarbeiter, vor allem bei der letzten Frage, etwas Persönliches erzählen könnte. So kann er entweder den Anfang machen, oder er hat etwas zu erzählen, falls keines der Kinder etwas sagt. Auch kann das Persönliche die Zielgedanken noch einmal aufgreifen und vertiefen.

Merkvers

Ich sage dir noch einmal: Sei mutig und entschlossen! Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken; denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst! Josua 1,9 (Gute Nachricht Bibel)

Um den Bibelvers auswendig zu lernen eignet sich das Lied „Sei mutig und stark“ von Mike Müllerbauer sehr gut. Der Bibelvers findet sich dort im Refrain und kann mit den Bewegungen singend gelernt werden.

Gebet

Die Kinder formulieren ein gemeinsames Dankesgebet.

Dazu erklärt ein Mitarbeiter, was die Kinder machen sollen. Es ist wichtig, das

vorher zu erklären, damit die Kinder genau wissen, was sie machen sollen.

Ein Mitarbeiter spricht den ersten Teil des Gebetes, z. B.: „Gott, danke, dass

du hier bist und dass du wunderbare Dinge tust. Wir danken dir für …“

Jetzt können die Kinder verschiedene Dinge sagen, für die sie dankbar sind. Wenn die Kinder sich erst nicht trauen, können die Mitarbeiter auch einiges nennen. Dabei ist es egal, ob es kurze Sätze oder einzelne Worte sind. Der Mitarbeiter schließt das Ganze dann mit einem kurzen Gebet oder einem Amen ab. Diese Art von Gebet eignet sich wunderbar dafür, auch Kinder zu Wort kommen zu lassen, die sich sonst nicht trauen oder nicht lange beten wollen.

Kreatives

Dankbarkeitssammlung

Die Kinder können Dinge, die sie mit Gott erlebt haben, oder für die sie Gott dankbar sind, malen. Um den Kindern, denen es schwerfällt, auf eigene Gedanken zu kommen, zu helfen, können verschiedene Zeitschriften, Hefte, Kalender oder Bilder ausgelegt werden. Diese dürfen sie nach Dingen durchsuchen, für die sie dankbar sind. Diese Dinge können ausgeschnitten und auf einen großen Bogen Papier geklebt werden.

Wenn die Kinder damit fertig sind, können sie ihre Dankbarkeitssammlung der Gruppe vorstellen. Bei größeren Gruppen kann man auch einen „Museumsrundgang“ machen. Bei diesem Rundgang ist es wichtig, dass, wie in einem Museum, nicht geredet wird und nur die Sammlungen betrachtet werden. Anschließend kann ein Mitarbeiter für einzelne Bilder oder Zeichnungen, die ihm auffallen, in einem Gebet danken.

Spielerisches

Jeweils zwei Kinder finden sich zusammen. Ein Kind bekommt die Augen verbunden. Das sehende Kind führt das andere Kind eine vorgegebene Strecke entlang. Dabei wird es, ohne zu sprechen, mit Berührungen geführt. Hierdurch kann der Gedanke, dass man Gott vertrauen kann, aufgegriffen werden.

Rätselhaftes

Richtig oder falsch

Die Kinder bekommen Aussagen vorgelesen und müssen sich in eine Ecke des Raumes entweder für „richtig“ oder für „falsch“ stellen.

(T)Extras

Lieder

Ein dickes Dankeschön

Vielen Dank

Alles, was ich hab

Absoluto Guto

Sei mutig und stark

Aktionen

Um den Gedanken des Brotes aufzugreifen, bietet es sich an, mit den Kindern ein eigenes Brot zu backen. Ein einfaches Rezept für ca. 10 kleine Fladenbrote besteht aus 300 g Mehl, 1 Teelöffel Backpulver und 250 g Natur- oder griechischem Joghurt und etwas Salz. Das Mehl und das Backpulver werden in einer Schüssel gemischt. Anschließend wird der Joghurt beigegeben und ein Teig angerührt. Der Teig wird als kleine Brote geformt und mit etwas Mehl dünn ausgerollt. Die Brote werden dann im vorgeheizten Ofen (180 Grad Umluft) für ca. 10 Minuten gebacken.

Spiel

Mais-Mais-Reis

Die Spieler bilden einen Stuhlkreis. In der Mitte ist ein Kind mit einem Zeitungsschläger. Die Kinder nennen alle ein Obst oder Gemüse. Nun beginnt ein sitzendes Kind und sagt zweimal den Namen seines Gemüses und einmal den eines anderen. Nun ist dieses an der Reihe und sagt zweimal sein Gemüse und wiederum das eines anderen Kindes. Das Kind in der Mitte muss versuchen das Kind, welches gerade redet, abzuschlagen. Wenn es dies schafft, tauschen beide die Rolle und das andere Kind muss in die Mitte.

Kreatives

Um den Kindern etwas mit nach Hause zu geben und an die Verkündigung zu erinnern, kann man etwas aus Salzteig backen. Dafür wird mit den Kindern ein Salzteig angerührt und anschließend in verschiedene Formen gebracht. Um an der Geschichte zu bleiben, bietet sich zum Beispiel an, kleine Brote, oder „Öl-Behälter“ zu formen. Natürlich kann hier auch nach Belieben gebastelt und geformt werden. Salzteig lässt sich zudem bemalen oder schon als Teig einfärben. Wer seine Figur später gerne aufhängen möchte, kann in den Teig noch ein Loch hineinmachen. Um den Teig länger haltbar zu machen, kann er mit einem Klarlack besprüht werden. Der Salzteig kann dann zum Trocknen an einen warmen Ort für einige Tage in der Gemeinde ausgelegt werden. Es bietet sich an, die geformten Teile beim nächsten Mal zu verteilen und damit die Geschichte und was der Inhalt des letzten Treffens war, zu wiederholen.

Salzteigrezepte finden sich reichlich im Internet: https://utopia.de/ratgeber/salzteig-rezept-in-wenigen-schritten-herstellen-und-backen/

Du möchtest mit deiner Jugendgruppe mal einen ganz besonderen Abend veranstalten? Neue Leute einladen? Die Stadt und deine Freunde besser kennenlernen? Einen gewissen Überraschungseffekt genießen und dazu noch lecker essen? Dann ist das Cycling Dinner genau das Richtige für dich und deine Gruppe.

Was es genau ist, warum und wie man es durchführt, werde ich im Folgenden erläutern:

Das Cycling Dinner ist eine Kochaktion, bei der jeder Gang an einem anderen Ort eingenommen wird. Als Fortbewegungsmittel bietet sich das Fahrrad an, daher Cycling Dinner. Dabei bilden je zwei Teilnehmer ein Team, bereiten entweder die Vor-, Haupt- oder Nachspeise vor und empfangen dazu vier unbekannte Gäste, also zwei weitere Kochteams. Für die anderen beiden Gänge ist jedes Kochteam wiederum bei einem bisher noch unbekannten Kochteam eingeladen und trifft somit auf vier weitere Personen. Nach dem Essen treffen sich alle Teilnehmer auf der After Dinner Party.

Zum einen wird es durchgeführt, um neue Menschen und die Stadt besser kennenzulernen, um zusammen zu kochen und zu essen und sich dabei zu unterhalten, wodurch die Gemeinschaft gefördert wird und man gleichzeitig neue Gerichte kennenlernt. Zum anderen wird dadurch der Bekanntheitsgrad der Gruppe bzw. der eigenen Organisation gesteigert, wenn man öffentlich wie z.B. an der Schule oder im Freundeskreis dazu einlädt.

Der Ablauf des Cycling Dinners sieht folgendermaßen aus:

- ca. 17:00 Uhr Kochpartner treffen, einkaufen, vorbereiten, kochen

- 18:00 Uhr Start/ Vorspeise

- 19:15 Uhr Hauptspeise

- 21:30 Uhr Nachspeise

- 22:30 Uhr After Dinner Party

Auf der Party bietet es sich an, neue Leute zu weiteren Aktionen oder direkt in die Gruppe einzuladen.

Wie genau ihr vorgehen müsst, wenn ihr ein Cycling Dinner durchführen möchtet, erkläre ich hier.

Zu den Vorbereitungen

1. Termin festlegen

2. Flyer entwerfen und verteilen (Datum, Uhrzeit, wo anmelden, Anmeldeschluss, Veranstalter, Teilnahmegebühr)

3. Raum für die After Dinner Party organisieren

4. Eingang der Anmeldungen (evtl. Online-Anmeldeformular) mit Angabe von Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer für evtl. Rückfragen, Küche ja/nein, Vegetarier, Lebensmittelallergien o.Ä.

Es ist auch möglich, sich zu zweit anzumelden.

5. Einteilung der Kochteams und Gruppen (siehe unten)

6. Info-Mail an Teilnehmer verschicken (Name + E-Mail des Kochpartners, Küche ist von XY, welcher Gang zu Kochen ist; Name auf Klingel + Adressen incl. Stadtteil und Ankunftszeit für die jeweiligen Gänge und die Party, zu berücksichtigende Allergien etc., Notfallnummer für Fragen)

7. Raum für die Party vorbereiten (Deko und Musik organisieren, Getränke und Knabberzeug einkaufen)

Grundsätzliche Tipps zum Ablauf der Vorbereitungen:

- Als Termin eignet sich ein Datum kurz nach Beginn von etwas Neuem wie z.B. ein neues Schuljahr o.Ä.

- Einladungen bzw. Flyer 2 bis 3 Wochen vorher verteilen

- Anmeldeschluss: 1 Woche vorher

- Einteilung der Kochteams/ Gruppen: 2 Tage nach Anmeldeschluss

- (Spätere Anmeldungen zu berücksichtigen ist schwierig. In Einzelfällen können 3er-Teams gebildet werden, aber ansonsten ist eine komplett neue Planung erforderlich)

- Teilnehmerbeitrag von 2 EUR zur Deckung der Kosten für die Party (alkoholfreie Getränke, Knabberzeug, evtl. Preis für den Gewinner eines Rätsels). Es bietet sich an, diesen Beitrag bei der Vorspeise von jeweils einer vertrauenswürdigen Person einsammeln zu lassen, die schon länger in der Gruppe ist.

Einteilung der Kochteams und Gruppen

Grundsätzlich empfiehlt sich Folgendes:

- einer aus jedem Kochteam hat eine Küche zur Verfügung

- alle Vegetarier essen gemeinsam die Hauptspeise

- Leute mit Laktoseintoleranz etc. zusammen einteilen

- Alter sollte passend sein

- Fahrtwege nicht zu weit zwischen den Gängen

- jeweils jemand Bekanntes mit jemand Neuem als Kochteam

- (Bessere Vernetzung der Gruppe, falls jemand unerwartet doch nicht kommt)

Bei einem Beispiel mit 18 Teilnehmer:

- Bildet 2er Teams.

- Jedes Team ist für eine Speise verantwortlich (Vorspeise, Hauptspeise oder Nachspeise)

- Immer 3 dieser 2-er Teams treffen sich bei einem jeweiligen Gang.

- Achtet darauf, dass sich möglichst wenig doppelt sehen. (Bei z.B. 18 Personen bzw. 9 Gruppen klappt das ganz gut.)

| Vorspeise | Hauptspeise | Nachspeise |

| Gruppe 1 (Gruppe 4 & 7) | Gruppe 4 (Gruppe 3 & 8) | Gruppe 7 (Gruppe 2 & 9) |

| Gruppe 2 (Gruppe 5 & 8) | Gruppe 5 (Gruppe 1 & 9) | Gruppe 8 (Gruppe 3 & 7) |

| Gruppe 3 (Gruppe 6 & 9) | Gruppe 6 (Gruppe 2 & 7) | Gruppe 9 (Gruppe 1 & 8) |

Kreative Varianten

Das Cycling Dinner kann auch unter ein Motto gestellt werden wie z.B. „Italien – Pasta, Pizza & Co.“, „grün“ oder Ähnliches.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, eine Aktion nebenher durchzuführen. Dies dient als Icebreaker für Gespräche wie z.B. ein Rätsel, das zu lösen ist oder ein Krimi (Krimi-Dinner).

Jetzt kann es losgehen! Suche dir ein paar Mitstreiter zum Vorbereiten und dann kann geradelt und gekocht werden. Viel Spaß dabei!