KON 01.2020 hat das Thema Aufbruch. Aufbrechen – das ist spannend, aufregend, manchmal auch schmerzlich. Es macht neugierig, nervös oder traurig – je nachdem, was man hinter sich lässt und was vor einem liegt. Menschen sind sehr unterschiedlich gestrickt, was das Aufbrechen angeht: Manchen fällt es eher schwer, sich zu verabschieden und auf einen neuen Weg zu begeben, andere stehen eigentlich permanent in den Startlöchern und können es gar nicht erwarten, endlich wieder aufzubrechen.

Eine Themenreihe mit Artikeln für Mitarbeiterinnen, Bibelarbeiten, Andachten, Stundenentwürfen und Kreativangeboten, ausgedacht für Mädchen von 12 bis 17, meistens aber auch in gemischten Gruppen zu verwenden.

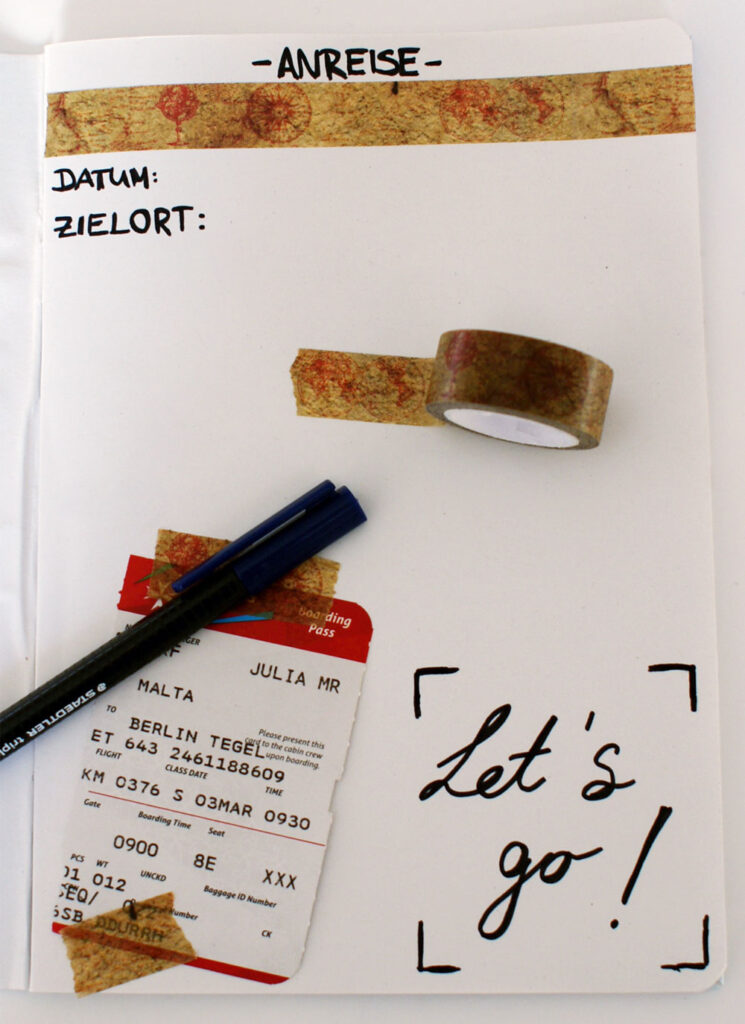

Ideen für ein Bullet-Journal (Reisetagebuch)

Das Wort »Journaling« ist in aller Munde – ob es jetzt das »Bullet Journal« (anstatt von Kalender führen) oder das »Bible Art Journaling« ist, bei dem man sich auf kreative Art und Weise mit Gottes Wort auseinandersetzt. »Journal« ist im Deutschen wie im Englischen ein anderes Wort für Tagebuch. Warum nicht auch seinen Urlaub »journalen«? Das ist mal etwas anderes als ein normales Fotoalbum.

Wie du dir dein eigenes »Reisejournal« basteln kannst erfährst du jetzt.

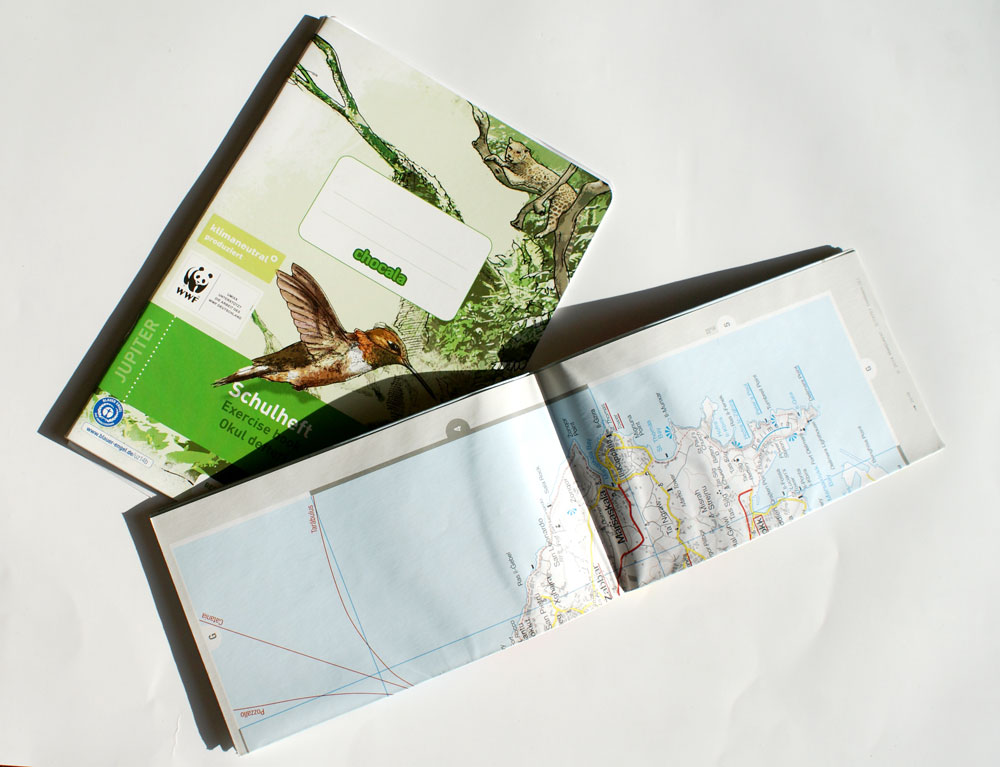

Material für den Umschlag:

- Kleber und Schere

- ein Heft

- eine Stadt- oder Landkarte (bekommt man in manchen Touristeninformationen kostenlos)

- optional: ein Etikett/ Label

Materialen fürs Journalen:

- Washi-Tape

- Stempel

- Verschiedene Arten von Stiften (Die sind alle kein »Muss«, aber damit macht es noch mehr Spaß!)

- Fotos, Tickets, Flyer, Bons …

So wird’s gemacht:

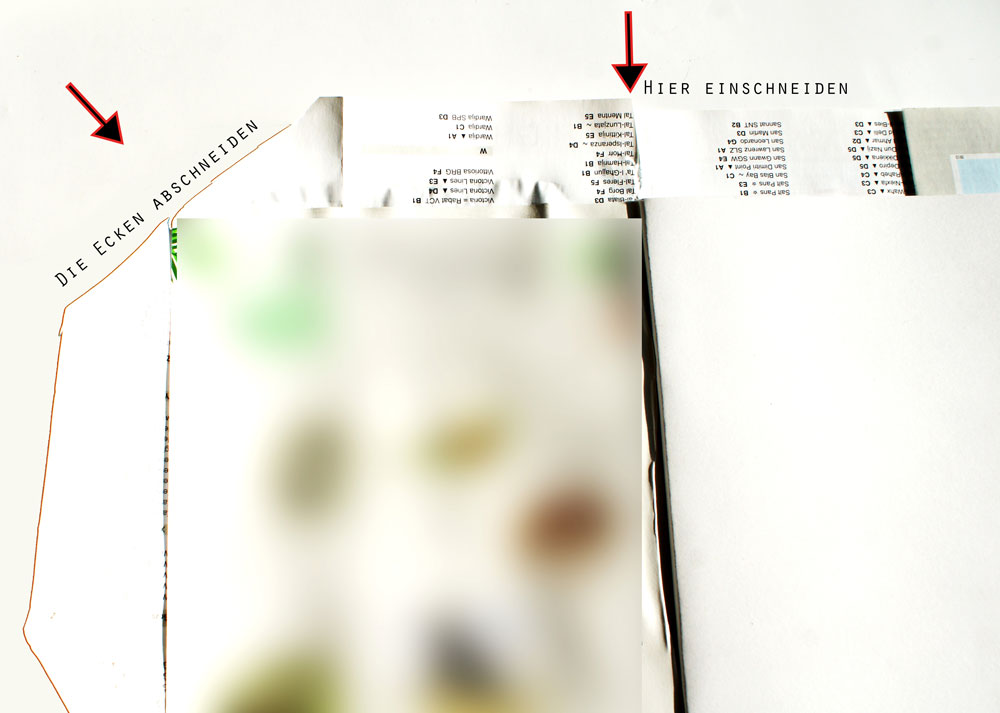

Zunächst musst du die Karte auf die passende Größe zuschneiden, sodass du dein Heft darin einschlagen kannst. Achte darauf, dass du genug Rand mit berücksichtigst, der dann nach innen gefaltet und festgeklebt wird. Fange mit einer Seite an. Erst beklebst du das Cover des Heftes und arbeitest dich dann zur Rückseite vor. Dann schneidest du von den Rändern die Ecken ab und schneidest oben und unten mittig ein (s. Foto). Die Ränder knickst du nach innen um und klebst sie dort fest. Weil das nicht besonders schön aussieht, kannst du die erste und die letzte Seite des Heftes jeweils auf die umgeschlagenen Ränder kleben. Wenn du magst, kannst du auf das Cover noch einen Titel für dein Reisetagebuch schreiben.

Jetzt kannst du loslegen! Vielleicht hast du vom letzten Urlaub noch Fotos, Tickets, Flyer und andere Erinnerungen gesammelt, die du jetzt einkleben und reinschreiben kannst. Oder du nimmst dein Tagebuch mit auf deine nächste Reise und hältst alles direkt vor Ort fest.

Das Ziel

Starter

Glaube an Gott ist ein Wagnis, das sich lohnt.

Checker

Enttäuschungen im Glauben sind kein Hinweis für Gottes Schwäche. Vielmehr wollen sie ermutigen zu einem tieferen Vertrauen zu ihm.

Der Text an sich

Der Vers der Jahreslosung ist sehr herausfordernd. Er beleuchtet einen vordergründigen Widerspruch in der Beziehung zu Gott: Glaube und Unglaube. Ein Blick in das griechische Wörterbuch (das Neue Testament ist ursprünglich in Griechisch verfasst) zeigt zu dem Wort, das in mehreren Übersetzungen mit „Glaube“ bzw. „Unglaube“ wiedergegeben wird, einen größeren Bedeutungshorizont: „Treue, Zuverlässigkeit, Vertrauen, Glaube, glaubwürdig“. Bemerkenswert ist, dass in einigen Bibelübertragungen statt „Glaube“ tatsächlich „Vertrauen“ steht. Der Textzusammenhang zeigt, wie spannungsvoll es oft ist, Glauben zu wagen und dann erst einmal enttäuscht zu werden. Die Jünger Jesu, die nicht mit auf dem Berg waren, konnten dem kranken Sohn des bittenden Vaters nicht helfen. V. 29 legt nahe, dass sie es von sich aus versuchten, z.B. durch irgendeinen magischen Spruch. Jedenfalls wurde die Erwartung des Vaters enttäuscht. Erst einmal. Glaube/Vertrauen hat nicht immer (sofort) das erhoffte Ergebnis zur Folge. Aber in dem Vers direkt vor unserem Text macht Jesus deutlich, dass alle Dinge dem möglich sind, der glaubt = vertraut. Diese Aussage gewinnt im gesamtbiblischen Zusammenhang eine erstaunliche Weite: Dem Herrn ist nichts unmöglich (vgl. 1. Mose 18,14; Jer 32,17. 27; Sach 8,6; Mk 10, 27 dazu Parallelstellen). Der Glaube und das Vertrauen ist keine eigene Leistung, sondern ein sich Verlassen auf Gottes Möglichkeiten. Die Bibel ist voll von Beispielen, wie Menschen sich darauf eingelassen haben, was Gott gesagt hat, ganz entgegen aller menschlichen Logik (Noah, Abraham, Gideon, David – um nur einige zu nennen). Das Zugeben eigener Schwachheit ist dabei kein Hinderungsgrund in der Beziehung zu Gott, sondern man könnte es sogar als eine Voraussetzung bezeichnen. Immerhin hatten die zurückgebliebenen Jünger offensichtlich Interesse zu erfahren, warum sie nicht helfen konnten (V. 28). In vertrauter Runde („als er heimkam“) weist Jesus auf das Gebet und damit auf die Abhängigkeit von Gott hin. Damit wird das Grundprinzip des Glaubens deutlich: Nicht ich, sondern Gott.

Der Text für mich

Als Christ ist das ja eigentlich keine Frage: natürlich glaube ich an Gott. Ich glaube, dass er Himmel und Erde gemacht hat. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und ich glaube, dass er auferstanden und zum Vater in den Himmel aufgefahren ist. Ja, die großen Tatsachen des Glaubens unterstreiche ich. Aber wie ist das mit dem Vertrauen auf Gottes Handeln und seiner Gegenwart im Alltag? Wo warst du, Gott, als ich dem Streit nicht ausweichen konnte – oder wollte? Ich verstehe nicht, warum die Krankheit bei meinem Freund nicht geheilt wird. Ich habe es nicht geschafft, den schlechten Film abzustellen … Auf einmal merke ich, dass der zweite Satzteil auch mir gilt: „Hilf meinem Unglauben! – Hilf mir, dir zu vertrauen!“ Ob es deswegen gut ist, dass Christen nicht allein unterwegs sind, sondern in einer Gemeinde?! Danke, dass du den nicht hinausstößt, der zu dir kommt (Joh 6,37). Danke, dass das auch für mich gilt.

Der Text für dich

Starter

Wie kann ich an etwas oder jemanden glauben, was oder den ich gar nicht sehe? Das ist doch verrückt. Aber andererseits: warum glauben so viele Menschen an Gott? Gibt es den doch? Nun ja, es gibt wirklich Dinge, die man nicht sehen kann: Luft, Strom (nur die Auswirkungen kann man sehen), Schmerz, die Radiowellen und Mikrowellen. Stimmen kann man hören – aber nicht sehen. Viele Christen nehmen ihren Glauben und Gott nicht ernst. Ist das deswegen so komisch in vielen Gemeinden? Aber was manche Christen mit ihrem Gott erleben, das ist schon krass – wenn es denn stimmt. Ob ich mal zu Gott reden kann: „Ich kann noch nicht glauben. Hilf meinem Unglauben!“

Checker

Nicht selten kann man in Gemeinden den Eindruck bekommen, als ob das mit dem Glauben an Gott ganz einfach sei. Man muss nur das Richtige tun oder sagen – und schon läuft alles. Aber das stimmt nicht. Das ist oft nur „Theater“. Es klappt deswegen nicht, weil wir keine Maschinen sind, sondern Menschen. Immer wieder kommt uns etwas dazwischen. Immer wieder vergessen wir, dass Gott da ist – auch wenn wir ihn nicht sehen. Der ehrliche Satz des Vaters „Hilf meinem Unglauben!“ bringt Jesus erst dazu, dem kranken Jungen zu helfen. Der Glaube an Gott ist eben nicht „Leistung“, sondern „Vertrauen“. Egal in welcher Situation. Verlass dich darauf!

Der Text erlebt

Hinführung

Idee 1: Aufgabenzettel

Die Teilnehmer werden in kleine Gruppen von zwei bis drei Kindern eingeteilt. Sie bekommen Aufgabenzettel, auf denen Folgendes steht: „Gegen Abgabe dieses Zettels bekommst du an dieser Adresse … ausgehändigt.“ Das kann sein: Handy, Kuchen, 20 Euro, Laptop, Eisbecher, … Diese Aktion muss natürlich vorab mit einzelnen Personen abgesprochen sein!

Ziel der Aktion ist es, dass die Kinder ausprobieren, ob das stimmt, was angekündigt wird. Die Kinder haben die Wahl zwischen mehreren Aktionen bzw. Zetteln. Wichtig ist dabei Folgendes: Die angekündigten Dinge sollen zum Teil unglaublich großartig sein – und manche stimmen einfach nicht (falsche Adresse, falscher Name). Zu einer vereinbarten Zeit trifft sich die Gruppe wieder im Gruppenraum. Danach erfolgt ein Gespräch über die Erfahrungen, die die Kinder bei der Aktion gemacht haben.

Idee 2: Vertrauensspiel

Ein Mitarbeiter bietet an, ein Kind aufzufangen, das sich rückwärts steif wie ein Brett fallen lässt. Dabei breitet es die Arme seitlich aus, damit der Mitarbeiter das Kind unter den Armen fassen kann. Man kann es noch spannender machen indem man das Kind bittet, die Augen zu schließen und die Aktion damit „besser zu genießen“. Wichtig: Das macht nur der Mitarbeiter, der sich das auch zutraut. Beobachtung: Meistens machen Kinder einen Ausfallschritt nach hinten, weil das Fallen, ohne den Fänger zu sehen, zu unsicher ist. Lacher der Zuschauer sollten unterbunden werden und dem Kind sollte ein zweiter Versuch angeboten werden, mit dem Kommentar: „Vertrauen kann man nicht befehlen, sondern muss es ausprobieren.“

Verkündigung

Vorlesen einer Geschichte

Vor vielen Jahren war Anne nach Afrika ausgewandert. Sie wollte Menschen durch ihre Hilfe zeigen, dass Gott sie lieb hat und dass man sich auf ihn verlassen kann. Anne kümmerte sich schon seit Jahren um Waisenkinder und unterstützte Frauen bei der Geburt in ihrem spärlich eingerichteten „Krankenhaus“ ohne jegliche Form von Elektrizität. So auch an diesem Tag. Eine hochschwangere Frau mit einem zweijährigen Mädchen tauchte gegen Mittag mit Wehen bei ihr auf. Anne konnte gemeinsam mit der Krankenschwester das kleine Kind zur Welt bringen, die Mutter überlebte die Geburt jedoch nicht. Sofort schickte Anne die Krankenschwester los, die einzige vorhandene Wärmflasche in diesem Krankenhaus zu holen, denn obwohl man sich sehr nahe am Äquator befand, wurde es nachts doch sehr kalt. Die Krankenschwester kam mit schlechten Nachrichten zurück. Die Wärmflasche hatte ein Loch … Die Hoffnung von Anne schwand. Sie forderte die Krankenschwester auf, die ganze Nacht mit dem Neugeborenen so nah wie möglich am Feuer zu sitzen und es warm zu halten. Am nächsten Morgen hatte Anne wie immer ihr Gebetstreffen mit den Waisenkindern, um die sie sich kümmerte. Sie erzählte den Kindern von dem kleinen Mädchen und seinem kleinen Geschwisterchen. Danach betete ein zehnjähriges Mädchen für die beiden mit einer Direktheit, wie es nur Kinder können: „Bitte, Herr Jesus, schick uns eine Wärmflasche für das Baby. Du weißt, dass es morgen zu spät ist, also musst du sie heute Nachmittag schicken. Ach ja, und wenn du schon dabei bist, dann schick doch bitte noch eine Puppe für das kleine Mädchen mit, damit sie weiß, dass du sie lieb hast.“ Anne konnte nicht so ganz daran glauben, dass Gott diese Art von Gebet beantworten würde, denn sie hatte schon seit vier Jahren keine Pakete mehr aus der Heimat bekommen. Also ging sie an die Arbeit. Gegen Abend kam sie erschöpft nach Hause zurück. Sie hatte keine große Hoffnung, dass das kleine Baby die nächste Nacht überleben würde. Kurz bevor sie zu Hause ankam, hörte sie ein Auto wegfahren und fand auf ihrer Veranda ein Paket stehen. Sofort rief sie die Waisenkinder, um ihr beim Auspacken behilflich zu sein. Das Paket enthielt Kleidung für die Waisenkinder und – sie konnte es kaum glauben – eine Wärmflasche. Das Paket war vor fünf Monaten von einer Kindergruppe nach Afrika geschickt worden. Die Gruppenleiterin war so gehorsam gewesen, dass sie eine Wärmflasche an den Äquator geschickt hatte und gerade an diesem Nachmittag war das Paket hier angekommen. Anne sah die entzückten Augen des zehnjährigen Mädchens, dessen Gebet beantwortet worden war. Eben dieses Mädchen ging jetzt zum Paket und fing an zu wühlen. Nach kurzer Zeit zog sie eine Puppe heraus. Sie strahlte Anne an und sagte: „Ich wusste, dass Gott mein Gebet erhören würde. Können wir zu dem kleinen Mädchen gehen und ihm sagen, dass Jesus es echt sehr, sehr lieb hat?“

Die andere Idee

Der Mitarbeiter tauscht sich mit den Kindern über unglaubliche Dinge/Situationen aus: Was haben die Kinder schon erlebt? Man kann selbst einige Beispiele bereithalten: „Der Eiffelturm ist im Sommer 30 cm höher als im Winter.“ (Ja, durch die Ausdehnung von Metall bei Wärme). „Weil es draußen zu kalt ist, holt der Zoo in Calgary (Kanada) seine Pinguine rein ins Warme.“ (Königspinguine sind Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nicht gewohnt – im Gegensatz zu anderen Arten.) Was hat der Mitarbeiter für eine besondere Erfahrung mit dem Glauben an Gott bzw. Vertrauen zu Gott gemacht? Ziel ist es, deutlich zu machen, dass bei Gott nichts unmöglich ist.

Der Text gelebt

Wiederholung

Mit den Kindern schaut man einzelne Texte in der Bibel an, wo es ganz überraschende Ergebnisse gab, weil Menschen auf Gott vertraut haben. Das können folgende Texte sein: Jos 10,12–15 (Die Sonne bleibt während eines Kampfes stehen. So wurde klar: Gott hat für sein Volk gestritten.); Dan 6,17–24 (Daniel hat zu Gott gebetet und wurde deswegen zu den Löwen geworfen. Aber er überlebte, „denn er hatte Gott vertraut“.); 2.Kön 4,1–7 (Das Öl einer Witwe wird vermehrt.); 2.Kön 5,10-15 (Naaman wird gesund, als er sich siebenmal im Jordan untertaucht.)

Gespräch

Die Kinder werden gefragt, was sie schon mal mit Gott erlebt haben. Dabei darf sich der Mitarbeiter nicht wundern, wenn es zu keinem Beitrag kommt. Andererseits ist das eine gute Gelegenheit für den Mitarbeiter, aus dem eigenen Leben zu erzählen. Das wird meist gerne und mit großem Interesse von den Kindern gehört und angenommen. Gut ist aber sicher auch der Hinweis, dass es nicht nur um großartige Wunder geht, sondern um „tägliche Wunder“ (passend zum Thema: „Und der Herr war nicht im Sturm …“ – Aus dem Buch „Chillen mit Jesus. Wahre Storys für Teens“, Gerth Medien). Man kann vereinbaren, dass man in der nächsten Woche bzw. im nächsten Monat bewusst auf Gottes Handeln achtet. Nach Ablauf der vereinbarten Zeit wird noch einmal auf das Thema eingegangen.

Merkvers

Ich glaube; hilf meinem Unglauben! Markus 9,24b (Luther 17)

Die Worte sind großgeschrieben und liegen einzeln vor den Kindern. Die werden nun von ihnen sortiert. Da der Vers sehr einfach und kurz ist, kann man auch einen Wettbewerb machen: Jede Kleingruppe bekommt den Text in jeweils einzelnen Buchstaben in einem Briefumschlag. Auf Kommando „schreiben“ die Kids den Merkvers vor sich auf. Welche Gruppe gewinnt?

Gebet

Notiert Dinge, für die ihr Gott bewusst „DANKE“ sagen könnt. Betet auch für Situationen, wo Menschen unsicher sind und wo gerade kein großartiger Glaube zu erleben ist. Betet für Menschen aus eurer Umgebung, dass sie Gott erleben. Jeder darf im Kreis herum einen Satz sagen.

Kreatives

Ein „Gott tut“ – Buch gestalten: Das ist ziemlich einfach, denn ein solches Buch ist ein leeres Schreibheft, am besten mit festem Einband. Auf der ersten Innenseite schreiben die Kinder den Vers aus Psalm 103,2: „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ Das Buch kann dann so etwas wie ein Tagebuch von Gottes großen und kleinen Taten im eigenen Leben werden.

Spielerisches

Blind-Kick

Blind-Kick ist Fußball spielen mit verbundenen Augen. Dazu bekommen je zwei Personen pro Mannschaft die Augen verbunden; je zwei weitere rufen „ihren“ Spielern zu, wohin sie gerade gehen müssen, um zum Ball zu kommen. Es besteht auch die Möglichkeit, mit nur je einem „blinden“ und sehenden Spieler zu spielen.

Rätselhaftes

Es gibt viele Bücher mit „Optischen Täuschungen“. Diese schaut man an und entdeckt viele Dinge zum Staunen.

Optischen Täuschungen findet man auch auf folgenden Seiten: www.raetseldino.de/optische-taeuschungen.html; www.sehtestbilder.de/optische-taeuschungen-illusionen

(T)Extras

Lieder

Unserm Gott ist alles möglich / Sollte unserm großen Gott etwas unmöglich sein? (Daniel Kallauch)

Jesus tut Wunder (Zehendner/Nitsch)

Es gibt einen Gott

Spiele

Lebende Brücke

Für größere Gruppen (mindestens 20) eignet sich folgendes Spiel besser: Die Kinder stellen sich im Spalier auf, sodass immer zwei sich an den Unterarmen festhalten. Die einzelnen Paare stehen eng nebeneinander. Nun krabbelt ein weiterer Spieler über diese „lebende Brücke“. Alternativ können die Paare auch stabile Rundhölzer (Besenstiele) festhalten. Übrigens hält diese Brücke auch einen stabilen Mitarbeiter. Wichtig ist nur, dass die Kinder eng zusammenstehen.

Möglich oder unmöglich

Der Raum wird in zwei Hälften geteilt: „möglich“ und „unmöglich“. Dann werden Fragen gestellt, die entsprechend nur mit „möglich“ bzw. „unmöglich“ beantwortet werden können. Fragen kann man u.a. aus dem Guinnessbuch der Rekorde zusammenstellen. (Beispiel: Ist es möglich, einen Kirschkern über 20 Meter weit zu spucken? – Antwort: Es ist möglich, denn der Rekord liegt bei über 24 Metern.)

Das Ziel

Starter

Mit Gott gibt es keinen „Riesen“, der dir Angst machen kann – mit ihm schaffst du Dinge, die du dir selbst nicht zutraust!

Checker

Mit Gott brauchst du keine Angst vor „Riesen“ haben – wage mit ihm Dinge, die dir bisher zu groß vorkamen!

Der Text an sich

David wurde zwar von Samuel bereits zum König gekrönt, doch aktuell ist Saul noch König und David arbeitet als Hirte. Saul weiß nicht, dass David sein Nachfolger sein wird. Dass David die Sache mit Goliat mitbekommt, ist eher „Zufall“. Sein Vater schickt ihn los, um nach seinen Brüdern, die in Sauls Heer kämpfen, zu schauen. Sie stehen einem ihrer größten Feinde, gegen die sie immer wieder Krieg führen, gegenüber: den Philistern.

Zu Beginn des Kampfes gegen die Philister ist das Volk noch hoch motiviert (V.2). Doch dann taucht Goliat auf, und schon siegt die Menschenfurcht: Sein Auftreten schüchtert ein und jeder Mut ist verloren (V.11). Wie oft wagen wir uns Dinge deshalb nicht, weil die Furcht vor Menschen größer ist, als das Vertrauen in Gott! Dass Goliat eine Einzelperson zum Kampf herausfordert, ist nicht unüblich gewesen und an sich gar nicht schlecht, denn so wird vermieden, dass viele Menschen sinnlos sterben und es gibt trotzdem einen Sieger. Letztlich ist das Schlimme an seinem Verhalten, dass er nicht nur das Volk Israel, sondern vor allem Gott verhöhnt.

In dieser Geschichte wird deutlich, dass David aus ganz normalen Verhältnissen stammt: Er hat einen Vater, der sich Sorgen um seine Kinder macht (V.17), er ist ein Sohn, der seinem Vater gehorcht (V.20), er hat einen Bruder der neidisch ist (V.28). Gott gebraucht also ganz „normale“ Menschen für seinen Dienst.

Davids Mut kommt nicht allein daher, dass er etwa von sich und seinen menschlichen Fähigkeiten so überzeugt ist (V.34), sondern weil er sich statt auf weltliche Dinge (V.39) auf Gott verlässt (V.45). Er weiß, dass er ihm beisteht, selbst Saul wird das deutlich (V.38). Obwohl es aus menschlicher Sicht ein unmöglicher Sieg ist (V.46), lässt es Gott gelingen – und das nicht einmal mit einem aufregenden Kampf, sondern ganz schlicht mit einer Steinschleuder. Wie oft vertrauen wir lieber auf unsere eigenen Fähigkeiten, statt auf Gott, und Dinge misslingen uns deshalb? Erst durch den Sieg Davids erhält das Volk wieder Mut (V.52).

Der Text für mich

Was mir beim Lesen dieses Textes sofort ins Auge springt, ist die Unerschrockenheit Davids einer Sache gegenüber, die menschlich betrachtet nicht möglich ist. Wie kann er so ruhig und sicher bleiben? Wie kann er so cool bleiben, obwohl die Leute sicherlich lachen und spotten – Philister und Israeliten? Wie kann er so entspannt bleiben, bei dieser großen Verantwortung? Sein Gottvertrauen ist so groß! Und das wünsche ich auch mir und jedem Mitarbeiter! Dass man so im Leben stehen kann, jeder Herausforderung gewappnet, jedem Spott zum Trotz mit dem Wissen: Gott ist ja da! Wo man sich für ihn in seinem Namen einsetzt, da hilft er, auch dann, wenn alles dagegenspricht und ich es mir absolut nicht zutraue. Ich und meine Fähigkeiten müssen nichts Besonderes sein, denn ich habe ja schon einen besonderen Gott! Mit ihm kann ich es schaffen und deshalb will ich es auch immer wieder neu wagen.

Der Text für dich

Starter

Jedes Kind hat in seinem Leben irgendeinen „Riesen“, Dinge die es sich nicht zutraut und Situationen, die es überfordern. Wie gut zu wissen, dass Gott ihm dabei helfen möchte. Weil Gott ein großer Gott ist, ist für ihn nichts zu groß. Daher dürfen die Kinder ihn bitten, ihnen beizustehen. David war noch ein Kind und ein ganz einfacher Junge. So darf jedes Kind Gott um Hilfe bitten, es muss nicht ein bestimmtes Alter haben oder besondere Fähigkeiten. Es soll einfach Gott vertrauen. Das heißt natürlich nicht, dass immer alles genau so wird, wie man es sich wünscht und man jeden „Riesen“ einfach so besiegt, doch auf Gott ist Verlass.

Checker

Kindern, die schon viel von Gott wissen, ist meist durchaus bewusst, dass Gott groß ist und man mit ihm „Riesen“ besiegen kann. Doch trotzdem vergisst man schnell, dass man auch selbst zu solch großen Dingen, wie David, in der Lage ist – mit Gottes Hilfe. Denn Gott ist heute noch derselbe. Vielleicht ist so ein „Riese“, vor anderen Kindern zu Gott zu stehen oder von ihm zu erzählen. Doch so wie auch David ein ganz einfacher Junge war und er es mit Gott gewagt hat, können auch wir es wagen – Gott wird helfen, auch wenn es aussichtlsos erscheint. Dazu soll den Kindern neu Mut gemacht werden.

Der Text erlebt

Hinführung

Idee 1: Slackline

Baue eine Slackline auf. Jedes Kind muss einmal darüberlaufen. Das ist ohne Übung kaum zu schaffen. Bevor es aber nicht jeder geschafft hat, geht die Stunde nicht los. Irgendwann wird vermutlich jemand auf die Idee kommen, sich helfen zu lassen. Das ist das Ziel: Die „Überquerung“ scheint allein unmöglich, mit Hilfe kann man es wagen.

Idee 2: Hilf dem Mitarbeiter

Ein Mitarbeiter kommt zur Tür herein und ist total aus der Puste. Vor der Tür hat er irgendeinen Gegenstand, der sehr schwer ist, er schafft es nicht allein, ihn hereinzubekommen – es scheint unmöglich. Er müht sich ab, jammert, schimpft und zerrt. Wann kommen die Kinder auf die Idee, ihm zu helfen?

Verkündigung

Rollenwechsel

Der Erzähler nimmt mehrere Rollen ein und erzählt jeweils aus der „Ich-Perspektive“. Um zu verdeutlichen, welche Rolle er innehat, gibt es für jede Person einen anderen Gegenstand, den man anzieht oder in der Hand hält. Die Symbole werden vor der Geschichte erklärt, sodass man ohne Erklärung die Gegenstände wechseln und ohne Unterbrechung erzählen kann. Am einfachsten ist es, wenn man alle Gegenstände immer griffbereit auf einem Tisch oder Stuhl liegen hat.

Tipp: Erzählt man die Geschichte Kindern, die sie schon gut kennen, bietet es sich an, die Symbole nicht schon vorher zu erklären, sondern einfach zu erzählen. So bleibt die Spannung etwas länger aufrechterhalten.

Mögliche Symbole:

Erzähler (Erz): ohne Symbol; Saul (S): Krone; David (D): Stab; Goliat (G): Schild; Eliab (E): Hut

Erz.: Saul ist König des Volkes Israel, und wie man es von Königen kennt, führt auch er Kriege. Er will ja sein Reich vergrößern. Aber seht selbst, wie es ihm ergeht.

S: Ah, es ist wirklich toll, neues Land einzunehmen. Toll, dass ich meinen Leuten etwas bieten kann. Natürlich ist Krieg nicht das Schönste, aber das gehört eben dazu. Und bisher klappt es ja schon ganz gut. Oh, aber jetzt die Philister, die sind echt stark. Da drüben lagern sie auf der anderen Seite vom Tal. Aber ha, das wäre doch gelacht, wenn wir die nicht besiegen! Wir sind stark und gerüstet! Mal sehen, wie das wird. Sollen die mal zuerst runterkommen ins Tal! Oh nein, was ist das denn? Was ist das für ein Kerl? Was will der?

G: Was wollt ihr? Wollt ihr kämpfen? Ich bin hier für die Philister, und ihr, ihr kämpft für Saul! Ha, wenn ihr stark seid, dann wählt einen Mann aus, der soll gegen mich kämpfen. Wenn der gewinnt, dann sind wir eure Sklaven, aber wenn ich gewinne, dann seid ihr unsere Sklaven! Habt ihr gehört? Ich fordere euch heraus, schickt einen Mann!

S: Oh nein, das ist ja schrecklich! Dieser Mann, er ist riesig! Fast drei Meter groß. Und diese Rüstung, so eine gute Rüstung habe ich selten gesehen. Er hat sogar einen extra Soldaten, der seinen Schild vor ihm herträgt! Und jetzt will er einen von uns herausfordern. Das ist unser Ende. Wie sollen wir das schaffen? Wir haben keinen Menschen, der gegen so jemanden kämpfen und gewinnen könnte. Wir werden für immer Sklaven sein!

E: Oh Mann, das ist echt furchtbar, was hier geschieht. Diesen Riesen zu besiegen, das schafft keiner von uns. Selbst wenn noch mehr Tage vergehen, er wird wiederkommen, jeden Tag, und uns herausfordern. Immer dasselbe, irgendwann muss etwas geschehen. Wenn wir es nicht wagen … dann sind wir verloren. He … hä, David, was machst du denn hier? Was soll das, was hast du hier zu suchen?

D: Hallo Eliab, mein Bruder. Vater hat mich geschickt. Hier, er hat mir Körner mitgegeben und Brote, ich soll sie euch bringen und nach euch sehen, wie es euch geht. Und als ich hier bei euch im Lager ankam, hab ich das Geschrei von dem Riesen da gehört. Ich habe alle Sachen bei der Wache gelassen und bin gleich zu euch gekommen. Da guck, er kommt schon wieder.

G: Ha, nun sind schon vierzig Tage um, immer wieder fordere ich einen von euch auf, gegen mich zu kämpfen. Aber ich sehe schon, ihr seid alle zu feige!

D: Das kann doch nicht sein, warum darf er alle so verspotten, es muss doch jemanden geben, der gegen ihn kämpft! Er macht sich über unseren Gott lustig! Was bekommt man denn, wenn man gegen ihn siegt?

Erz.: Männer aus dem Volk erzählen David, dass der König einen sehr reich machen wird und man seine Tochter heiraten darf, außerdem die gesamte Familie keine Lasten mehr haben wird.

E: Warum willst du das eigentlich wissen? Meinst du etwa, du bist ein Kämpfer?Lächerlich! Du bist eine Hirte, was willst du hier, sieh nach deinen Schafen! Schau, dass du wegkommst!

Erz.: Ja, Eliab macht sich über David lustig, aber der lässt sich nicht beirren und fragt immer mehr Leute, was man erhält, wenn man gegen Goliat siegt. Das bekommt auch König Saul mit und lässt ihn zu sich bringen und fragt, warum er das wissen will.

D: König, keiner muss wegen diesem Goliat mutlos werden. Ich werde gegen ihn kämpfen.

S: Ha, wie soll das gehen? Er ist ein echter Kämpfer, und du bist nur ein Hirte, ein Junge bist du.

D: König, wenn ich auf die Tiere aufpasse, da kommt auch schon mal ein Löwe oder ein Bär, und ich besiege sie, ich kämpfe gegen diese Tiere, um meine Schafe zu retten. Wie so einem Bären soll es auch Goliat ergehen. Denn Gott hat mich gerettet vor diesen Löwen und Bären, und genauso wird mich Gott auch vor Goliat erretten.

S: Dann geh und tu es. Gott sei mit dir!

Erz.: Tatsächlich, Saul schickt David los, er traut es ihm zu. Für den Kampf will er ihm seine Rüstung geben, aber David kann gar nicht mal darin gehen. Also lässt er es bleiben. Er nahm nur seinen Stab, seine Schleuder und suchte sich fünf glatte Steine. Dann ging er los. Als ihn Goliat sah, war der Spott natürlich groß.

G: Ha, was willst du denn? Bin ich etwa ein Hund, weil du mit einem Stöckchen kommst? Du bist doch lächerlich, genauso wie dein Gott!

D: Du kommst zwar zu mir mit Schwert und Schild, aber ich komme im Namen des Herrn Zebaoth zu dir, dem Gott Israels. Der Gott wird es mir heute schenken, dass ich gegen dich siege! Dann wird die ganze Welt sehen, dass der Gott Israels ein großer Gott ist!

Erz.: Tatsächlich, Goliat ging auf David los, und auch David ging ihm entgegen. Er nahm einen Stein, legte ihn in seine Schleuder, zielte und warf. Er traf Goliat genau an der Stirn. Der fiel nieder und David konnte hingehen, Goliats Schwert nehmen und ihn töten. In dem Moment erkannten die Feinde von Israel, dass sie verloren hatten und rannten davon. Doch Sauls Männer verfolgten sie. David war der Sieger und mit ihm das ganze Volk Israel. Aber nicht einfach so, sondern mit Gottes Hilfe! Nicht David war der Starke, sondern Gott hat ihn siegen lassen. Und so will er es auch mit uns machen! Wenn wir ihm vertrauen, gibt es nichts, was unmöglich scheint. Auch wenn wir es uns nicht zutrauen, mit Gott sieht es ganz anders aus, wir dürfen ihn um Hilfe bitten und es wagen.

Die andere Idee

Erzählung der Jungscharler

Teile die Kinder in Gruppen ein, jeweils eine Gruppe steht für eine Person. Die Gruppen haben keine Bibel und müssen sich beraten, was ihre Person getan und gesagt hat. Nach einer kurzen Zeit wird es zusammengetragen. Jede Gruppe schaltet sich immer dann ein, wenn sie glaubt an der Reihe zu sein und erzählt oder spielt ihren Teil.

Eine Gruppe von Kindern ist die „Kontrolle“: Sie hat eine Bibel zur Hand und verfolgt das Ganze. Sie schaltet sich ein, wenn etwas ganz falsch läuft oder niemand mehr weiß, wie es weitergeht.

Der Text gelebt

Wiederholung

Anhand der Symbole, die man noch einmal hochhält, können die Kinder wiederholen, um welche Person es sich handelt und was sie getan hat.

Bei der anderen Methode kann jeweils eine Gruppe eine Kurzzusammenfassung geben von einer beliebigen anderen Gruppe.

Gespräch

Es war eigentlich unmöglich, dass David gegen Goliat siegt (kein Kämpfer, zu jung, zu unerfahren …). Welche „Riesen“ gibt es in unserem Leben, die uns unmöglich erscheinen, sie zu bewältigen (eine Prüfung, ein Gespräch mit einer Person, ein Wettkampf, jemandem eine unangenehme Sache sagen müssen, anderen von Gott erzählen…)? Schreibt diese Dinge auf Zettel und klebt sie an eine Wand. Gott möchte uns bei diesen Dingen helfen und beistehen. Ist es dran, etwas zu wagen?

Merkvers

Gott selbst ist für uns, wer will sich dann gegen uns stellen? Römer 8,31 GNB

Der Text wird an die Wand gebeamt oder es wird je ein Wort auf einen Zettel geschrieben und aufgehängt. Der Satz wird gemeinsam laut gelesen. Dann verschwindet nach und nach ein Wort. Der Satz wird immer wieder ganz wiederholt, bis am Ende alle Worte verschwunden sind und er auswendig aufgesagt wird.

Gebet

Anhand der genannten Dinge aus dem Gespräch dürfen die Kinder auf Zettel Sachen schreiben, die für sie solche „Riesen“ sind und erzählen, wo sie Gott um Hilfe bitten. Die Zettel werden dann verteilt und in einer Gebetsgemeinschaft beten die Kinder mithilfe der aufgeschriebenen Sachen füreinander.

Kreatives

Ein Gebetstagebuch wird gestaltet, in dem die Kinder aufschreiben können, für was sie Gott um Hilfe bitten und was dann daraus wurde. Hierfür können DIN-A6-Hefte (oder kleiner) gekauft werden. Jede Seite (am besten quer) wird in zwei Spalten geteilt: „Um was ich bitte“ und „Wie es in Erfüllung ging“. Der Umschlag wird individuell gestaltet mit Stiften, buntem Papier, Perlen … Hier können viele unterschiedliche Materialen angeboten werden.

Spielerisches

Geländespiel

Dieses Geländespiel ist auf jedem Gelände möglich. Die Kinder werden in beliebig viele Gruppen eingeteilt, jede Gruppe wird einer Farbe zugeteilt. Zu jeder Farbe werden Briefumschläge, in denen Puzzleteile stecken, schon vor Beginn des Spieles versteckt, die die entsprechende Gruppe nun finden muss. Werden Briefumschläge einer anderen Gruppe gefunden, lässt man sie einfach liegen. Am Ende muss das Puzzle gepuzzelt werden. ABER: Es fehlen bei jedem Puzzle Teile, die bei verschiedenen anderen Gruppen verteilt sind. Ziel: Die Kinder sollen selbstständig auf die Idee kommen, sich gegenseitig zu helfen, als Gruppe allein ist es unmöglich das Puzzle zu vervollständigen. Es sollte daher auch keinen Sieger geben, welche Gruppe am schnellsten war, denn das gegenseitige Helfen zählt (was aber natürlich zu Beginn nicht verraten wird)!

Rätselhaftes

Es wird Hangman (Galgenmännchen, Galgenraten) gespielt mit Begriffen von Helfern, wie z. B. Feuerwehrmann, Sanitäter, Polizei, Nachbar, Jesus …

T(Extras)

Lieder

Mit Gott zu leben, das ist der Knaller

Je-Je-Jesus ist größer

Mit dir unterwegs zu sein

Mein Gott ist so groß

Bärenstark

Spiele

Das Geländespiel in klein

Jede Gruppe bekommt ein Puzzle, aus dem vorher Teile entfernt und bei den anderen Gruppen reingemischt wurden. Sie müssen sich gegenseitig helfen.

Pantomime

Bei der Pantomime sollen die Jungscharler Begriffe und Situationen darstellen, die allein unmöglich erscheinen und wo man Hilfe benötigt, z. B. Fahrradfahren lernen, etwas sehr Schweres tragen, einem Blinden helfen, an etwas sehr Hohes kommen …

Aktionen

Vielleicht kann die Gruppe über die Gruppenstunde hinaus füreinander beten und sich Mut zusprechen für Dinge, die sie mit Gott wagen möchten. In den nächsten Wochen kann davon berichtet werden. Gemeinsam als Gruppe kann im Ort anderen Menschen geholfen werden, auch hier muss man evtl. Dinge wagen, die fast unmöglich erscheinen.

Das Ziel

Starter

Ich darf Zeit mit Gott verbringen. Gott freut sich, wenn ich Zeit für ihn habe.

Checker

Für Gott muss ich nicht besonders sein oder Besonderes können. Er möchte, so wie ich bin, Gemeinschaft mit mir haben.

Der Text an sich

Die Geschichte von Maria und Marta beschreibt eines von mehreren Erlebnissen, die Jesus mit seinen Jüngern auf der Reise nach Jerusalem hat.

Das durchgängige Thema im Lukasevangelium ist die kontinuierliche Hinwendung Jesu zu den Zöllnern und Sündern. Er begegnet denen, die von der religiösen Oberschicht gemieden wurden. Diese Oberschicht sind die, die immer die Werke und den äußeren Schein in den Vordergrund stellten. Jesus jedoch geht es nicht um das Tun oder den religiösen Schein, er will Gemeinschaft mit den Menschen haben. Er will, dass wir bei ihm und mit ihm sind. Gerade das unterstreicht auch die Geschichte von Maria und Marta.

Auf dem Weg nach Jerusalem kommt er nach Betanien, zu seinen Freunden Maria, Marta und Lazarus (der aber hier nicht erwähnt wird). Gastfreundschaft spielt im Neuen Testament (Lk 7,36 ff.; Lk 9,51 ff.) eine große Rolle und war im Orient ein Beweis der Nächstenliebe und Menschenfreundlichkeit. Es war eine Pflicht, sein Haus für Wanderer zu öffnen und ihnen Gastfreundschaft zu zeigen.

Marta ist die Älteste und übernimmt daher traditionell die Rolle der Gastgeberin. Immer wieder wird Marta in Verbindung mit demütigem Dienst gestellt (Joh 12,2; Joh 11,39). Ihr Dienst ist ein Ausdruck ihrer Liebe zu Jesus. Martas Dienst wird im griech. als „sich übermäßig viel zu schaffen machen, völlig in Anspruch genommen sein“ beschrieben.

Maria wird fast gegenteilig beschrieben. Sie zeigt ihre Liebe zu Jesus in bedingungsloser Hingabe. Sie ist leidenschaftlich und emotional. Maria begibt sich in die Position einer Lernenden, was zur damaligen Zeit untypisch für eine Frau war. Maria ist völlig passiv in dieser Geschichte (das zeigen auch die passiven Verbformen im Griechischen). Das Einzige, was Maria aktiv tut, ist „zuhören“.

Jesus sieht Marta und schätzt ihren Dienst an ihm wert. Das zeigen die Verse 41+42, wo Jesus zuerst ihren Namen nennt und dann aufzeigt, dass er sieht, wie viele Sorgen und Arbeit sie sich macht und wie zerstreut sie ist. Dass Jesus Martas Namen doppelt nennt, zeigt wie wichtig ihm Marta ist. Der Name bedeutet Identität. Jesu Antwort an Marta kann nicht als Rüge verstanden werden, sondern als liebevolle Anrede, die große Wertschätzung impliziert.

Jesus erklärt Marta, dass Maria das „gute Teil“ erwählt hat. In Verbindung zu Psalm 16,5 und 119,57 wird deutlich, dass dieses „gute Teil“ Gott selbst ist. Er fordert Marta damit auf, sich vom „Vielen“ auf das „Eine“ zu konzentrieren. Dabei kritisiert er nicht ihren Dienst, sondern allein ihre Prioritätenordnung.

Der Text für mich

Ich mag die Geschichte von Maria und Marta. Dabei bin ich viel öfter in der Rolle von Marta, als in der von Maria. Maria schafft es, alles stehen und liegen zu lassen und ganz nah bei Jesus zu sein. Wie oft gelingt mir das nicht! Da gibt es viele Dinge, die unbedingt noch erledigt werden müssen, bevor ich mir endlich Zeit für Jesus nehmen kann. Selten kommt es dann noch dazu. Und manchmal kommt mir die Zeit mit Jesus wie eine religiöse Pflicht vor. „Ich muss noch in der Bibel lesen.“ – „So lange habe ich nicht mehr gebetet, das sollte ich heute Abend noch tun.“ Und schon bin ich Marta, die alles aus einer Pflicht heraus macht und Jesu Gegenwart in ihrem eigenen Haus verpasst. Wie wundervoll ist da Maria, die die Zeit nutzt und Jesus begegnet. Sie weiß, dass es der kostbarste Platz, der wertvollste Schatz ist, bei Jesus zu sitzen und seine Nähe zu genießen. Maria ist ein Vorbild darin, wie bedingungslos sie Jesus liebt und wie klar sie ihre Prioritäten setzt.

Der Text für dich

Starter

Kinder wachsen in einer Leistungsgesellschaft auf. Schon sehr früh erfahren sie, wie wichtig es ist, etwas zu können oder zu leisten und der Beste oder die Beste in etwas zu sein. Jesus legt hier einen ganz anderen und befreienden Fokus. Maria tut in dieser Geschichte nichts anderes, als bei Jesus zu sitzen und zuzuhören. Für Jesus zählt nicht die Leistung, also das, was ein Kind kann oder tun soll, sondern vielmehr der Wunsch, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Um diese Gemeinschaft zu bekommen, müssen keine Voraussetzungen oder Leistungen erbracht werden. Es reicht, diesen Wunsch mit Jesus zu teilen, mit ihm zu reden oder in seinem Wort zu lesen.

Checker

Für viele, gerade christlich sozialisierte Kinder, gehören religiöse Elemente zum Alltag dazu. Gebete bei Tisch, Bibellesen (auch „Stille Zeit“ genannt), Kindergottesdienst, Jungschar, usw. sind Dinge, mit denen die Kinder aus christlichen Familien wie selbstverständlich aufwachsen. Dabei erleben viele dies als Pflichten, weniger als Möglichkeiten, eine persönliche Beziehung zu Gott zu pflegen. Sie gleichen Martha, die Dinge tut, die man tun muss, wenn Jesus zu Gast ist. An sich sind diese Elemente nicht schlecht oder falsch. Es ist jedoch entscheidend, ob ich sie aus Pflicht oder aus Eigeninitiative tue. Lese ich in der Bibel, „weil man das so macht“, oder weil ich mehr über Gott erfahren möchte? Die Sache bleibt dieselbe, nur die Intention ändert sich.

Der Text erlebt

Hinführung

Idee 1: Verstecken der Bilder zur Geschichte

Die Bilder zur Geschichte (s. unter Verkündigung) werden vom Mitarbeiter versteckt. Die Kinder dürfen die Bilder suchen und in den Gruppenraum bringen. Gemeinsam werden die Bilder sortiert und anhand der Bilder wird die Geschichte erzählt. Die Kinder können miterzählen und herausfinden, was das nächste Bild bedeuten könnte. Alternativ können die Bilder auch in einer Schatztruhe versteckt sein. Bei dieser Variante müssen die Kinder gemeinsam die Truhe suchen.

Idee 2: Topfschlagen

Einem Kind werden die Augen verbunden. Unter einem Topf werden Süßigkeiten (oder auch die gemalten Bilder) versteckt. Das Kind muss auf den Knien mit einem Kochlöffel und anhand der Rufe der Kinder (kalt – warm) den Topf ausfindig machen. Dieses alte Kinderspiel macht deutlich, dass man einen Schatz suchen und finden kann.

Verkündigung

Erzählen mit versteckten Bildern

Es werden Bilder zur Geschichte von Maria und Marta gemalt. Dazu kann man die abgedruckten Bilder als Grundlage verwenden. Man kann auf einigen Bildern leichte Änderungen vornehmen und schon hat man die komplette Bildgeschichte. Man kann aber auch selbst mit Strichmännchen oder verschiedenen Smileys einfache Bilder malen. Die Bilder werden zusammengefaltet und nummeriert.

Bild 1: Jesus ist unterwegs

Puh, Jesus und seine Freunde waren nun schon richtig lange unterwegs. Tag für Tag wanderten sie durch die Gegend. Und das manchmal bei glühender Hitze oder bei strömendem Regen. Das war schon ganz schön anstrengend und manchmal hatten die Freunde von Jesus sicher keine Lust mehr weiterzugehen.

Bild 2: Sie sehen das Haus von Maria und Marta

Zum Glück kamen sie auf ihrer langen Reise nach Jerusalem an einem Ort vorbei, der Jesus sehr gut bekannt war. Und da Jesus und seine Begleiter wirklich müde waren, hatte Jesus eine richtig gute Idee. Was könnte das denn für eine Idee gewesen sein?

Bild 3: Marta öffnet die Türe

Jesus erinnerte sich, dass in Betanien richtig gute Freunde von ihm wohnten. Maria und Marta. Mit ihnen hatte Jesus schon so einiges erlebt, und jetzt war er richtig froh, dass sie auf ihrer Reise tatsächlich am Haus der beiden vorbeikamen. Und so liefen alle ein bisschen schneller, um möglichst bald da zu sein. Denn eins wusste jeder: Marta war eine richtig tolle Gastgeberin und wenn man bei ihr war, dann bekam man wirklich das beste Essen weit und breit.

Bild 4: Jesus und seine Freunde sind im Haus von Marta und Maria

Und schon waren sie da. Zum Glück waren die beiden Schwestern daheim. Ach, das tat gut. Die Schuhe ausziehen und die Füße ausstrecken.

Bild 5: Maria setzt sich zu Jesus und seinen Freunden, Jesus erzählt

Maria freute sich ganz besonders, dass Jesus da war. Für sie war Jesus ihr allerbester Freund und sie konnte es jedes Mal kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Wenn er da war, dann war ihr alles andere wirklich ganz egal. Sie vergaß alles um sich herum, und wollte die ganze Zeit nur neben Jesus sitzen. Für sie war die Zeit mit Jesus wie ein riesig großer Schatz. Und so fingen sie an sich zu unterhalten und Maria fragte Jesus mal wieder alles, was sie schon so lange von ihm wissen wollte.

Bild 6: Wo ist Marta? (Fragezeichen)

Hm, fällt euch etwas an dem vorherigen Bild auf? Eine Sache ist komisch. Wo ist denn eigentlich Marta? Bei den anderen beiden Bildern war sie doch immer da, aber plötzlich war Marta verschwunden.

Bild 7: Marta ist in der Küche

Marta war in der Küche. Sobald nämlich Jesus und seine Freunde gekommen waren, ist ihr eingefallen, dass sie sofort mit Kochen anfangen muss. Immerhin war Jesus nicht irgendein Gast, sondern der Sohn Gottes. Und das wusste Marta. Und da wollte sie das allerbeste Essen machen. Mit Vorspeise und Nachspeise, und das dauerte ganz schön lange. Aber fällt euch was an Marta auf?

Bild 8: Marta beschwert sich bei Jesus

Marta war richtig ärgerlich. Puh, das konnte sie wirklich nicht für sich behalten. Was könnte denn der Grund dafür sein, dass Marta so ärgerlich war?

Marta ärgerte sich über ihre kleine Schwester, die einfach bei Jesus saß und überhaupt nicht daran dachte, ihr zu helfen. Sie musste die ganze Arbeit allein machen und Maria ruhte sich bei Jesus aus. Und weil sie so sauer war, ging sie schnurstracks zu Jesus und beschwerte sich bei ihm über Maria. Und sie verlangte von Jesus, dass er Maria sagte, sie solle ihr helfen! Wer könnte denn mal nachmachen, wie sehr sich Marta aufgeregt hat oder was sie gesagt hat?

Bild 9: Jesus redet mit Marta

Das tat Marta gut, endlich mal zu sagen, was sie so ärgerte. Was denkt ihr, was Jesus nun gemacht hat? Oder was hättet ihr denn gemacht? (Kinder nach Lösungen suchen lassen). Jesus war ganz freundlich zu Marta. Er ärgerte sich nicht über sie oder schimpfte sie, weil sie so gemein über Maria geredet hatte: Meine liebe Marta, sagte Jesus. Ich sehe, dass du dir so viel Mühe gegeben hast mit allem hier. Es ist wirklich toll geworden und dein Essen schmeckt wirklich wunderbar. Aber schau, vor lauter Arbeit hast du gar keine Zeit für mich. Ich bin dein Gast – das heißt, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Und ich vermisse dich hier in unserer Runde. Ich konnte heute noch nicht einmal mit dir sprechen.

Bild 10: Jesus erklärt Marta, was wirklich wichtig ist (Schatztruhe)

Schau Marta, so redet Jesus weiter. Du ärgerst dich über Maria, weil sie gar nichts tut und einfach nur bei mir sitzt. Sie hat nichts falsch gemacht, ganz im Gegenteil. Sie hat es richtig gemacht. Die Zeit mit mir ist für Maria wie ein großer Schatz. Und diesen Schatz kann ihr keiner wegnehmen.

Die andere Idee

Erzählen mit drei Stühlen

Vorn stehen drei Stühle. Auf dem linken Stuhl liegt ein Putzlappen (Marta). Auf dem mittleren Stuhl steht eine große Schatztruhe (Jesus). Auf dem rechten Stuhl liegt eine Uhr (Maria).

Zuerst überlegen die Kinder gemeinsam, was diese Gegenstände bedeuten könnten. Hierzu kann man auch gemeinsam sammeln, was man mit diesen Gegenständen machen kann. Nach einem kurzen Gespräch steht der Mitarbeiter, der die Geschichte erzählt, auf und stellt sich hinter die drei Stühle. Nun erzählt er die Geschichte und nimmt jeweils den Platz ein, der zur jeweiligen Person gehört.

Der Text gelebt

Wiederholung

Umgedrehte Bilder

Anhand der Bilder wird die Geschichte noch einmal kurz wiederholt. Die Bilder werden falsch herum auf den Boden gelegt. Die Kinder nehmen sich ein Bild, drehen es um und erzählen kurz, was auf dem Bild zu sehen ist und welche Situation das in der Geschichte war. Der Mitarbeiter behält das Bild mit der Schatztruhe und zeigt dies am Ende. So wird der Kernpunkt der Geschichte noch einmal am Schluss wiederholt, um den Übertrag herzustellen.

Fragen zum Erarbeiten des Übertrags:

- Wie kann ich Zeit mit Gott verbringen?

- Was ist mir manchmal wichtiger als Gott?

- Wie schaffe ich es, einmal am Tag kurz an Gott zu denken, oder Zeit mit ihm zu verbringen?

Gespräch

M&M-Gespräch

Ein Mitarbeiter bringt eine Packung M&Ms mit. Für jede Farbe steht eine Frage.

Rot: Worüber ärgert sich Marta? Was tut sie mit ihrem Ärger?

Grün: Was macht Jesus in der Geschichte? Was gefällt mir daran?

Gelb: Maria hat sich für einen besonderen Platz entschieden? Wo hält sie sich während der Geschichte auf und warum?

Braun: Jesus erzählt von einem Schatz? Was ist dieser Schatz?

Blau: Heute kann ich nicht direkt mit Jesus am Tisch sitzen. Wie kann ich heute wie Maria Zeit mit Jesus verbringen?

Merkvers

Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte.

Jeremia 31,3b Luther84

Bei Gott müssen wir keine Leistung bringen. Er liebt uns schon immer, und das ganz unabhängig von allem was wir tun und können.

Der Vers wird auf einzelne Karten geschrieben. Zuerst wird er gemeinsam zwei- bis dreimal wiederholt. Dann werden nach und nach die Karten weggenommen, sodass am Ende die Kinder den Vers ohne Karten aufsagen können.

Gebet

M&M-Gebet

In der Mitte liegen viele M&Ms. Der Reihe nach können sich die Teilnehmer ein M&M holen und dabei ein Gebet sprechen. Dabei hat jede Farbe eine andere Bedeutung, zum Beispiel:

Rot: Ich danke Gott.

Grün: Ich nenne ein persönliches Gebetsanliegen.

Braun: Ich bete für einen anderen Menschen.

Gelbe: Ich sage Gott etwas Gutes (Anbetung).

Kreatives

Beten oder Bibellesen bedeutet Zeit mit Gott zu verbringen. Um dies motivierend zu gestalten, könnten Bibel oder Gebetstagebücher gestaltet oder hergestellt werden.

Kleine Heftchen werden als Gebetstagebücher beklebt. Dazu benötigt man Zeitschriften und Kataloge, um Bilder auszuschneiden, die dann als Collage auf den Umschlag geklebt werden.

Spielerisches

Gut zuhören!

Es wird eine Reihe gebildet. Der Erste flüstert seinem Nachbar ein Wort ins Ohr (passend zur Geschichte von Maria und Marta), dieser flüstert es ebenfalls weiter. Jeder muss versuchen, das Wort so genau wie möglich zu verstehen und es richtig weiterzugeben. Der Letzte sagt das Wort laut.

Bezug: Es ist wichtig, gut zuzuhören, damit ich verstehe, was gesagt wird. Dabei kann ich nichts anderes machen. Ich muss mich ganz auf eine Sache konzentrieren (wie Maria).

Rätselhaftes

Die Kinder füllen das Rätsel aus und erhalten den Lösungssatz.

(T)extras

Lieder

Hast du Gott schon mal ’nen Wunsch gesagt

Komm mit, komm mit! Wir suchen einen Schatz

Superstar

Spiele

Hausfrauenwettrennen

Es werden zwei Gruppen gebildet. Es laufen immer zwei Kinder gegeneinander. Die Gruppe, die zuerst fertig ist, gewinnt. Bevor die Kinder losrennen, müssen sie sich jedoch eine Schürze und evtl. eine Kochmütze anziehen und ein Tablett mit einem Topf und Besteck an sich nehmen, um damit den Parcours zu durchlaufen.

Tischgemeinschaft

Alle Kinder sitzen im Kreis. Vor jedem Kind steht eine Schüssel und eine Zahl von 1–6. In jeder Schüssel befindet sich etwas zu essen: Süßes, Salziges, Leckeres, Ungewohntes. Jedes Kind würfelt und muss jeweils das essen, was in der Schüssel mit der passenden Zahl ist.

Variante Menü: Es wird mit zwei Würfeln gewürfelt, die Kinder stellen sich das Menü aus den beiden Zutaten zusammen und müssen es essen – auch wenn die beiden Zutaten nicht zusammenpassen (zum Beispiel: Salzstangen und Honig).

Diese Themenreihe enthält Gruppenstunden zu Texten aus dem Lukasevangelium. Dazu gehören 5 Einheiten zu Geschichten in denen Jesus Menschen begegnet. Außerdem sind noch 6 Bausteine zu Gleichnissen enthalten. Die Texte stammen aus JUMAT 2/18 und 3/18.

Die einzelnen Einheiten sind nach dem gleichen Schema aufgebaut: Im ersten Teil sind exegetische Überlegungen, sowie Gedanken über Auswirkungen des Textes für mich und für die Kinder. Im zweiten Teil geht es um die praktische Umsetzung. Dabei werden mehrere Methoden und Möglichkeiten vorgestellt, wie die Umsetzung aussehen kann. Zur Vertiefung stehen jeweils 7 unterschiedliche Elemente zur Verfügung: Wiederholung, Gespräch, Merkvers, Gebet, Kreatives, Spielerisches und Rätselhaftes.

Diese Themenreihe enthält alle Gruppenstunden zu David aus JUMAT 2/19 und 3/19. Sie beginnt mit der Berufung zum König und zeichnet dann den Verlauf seiner Karriere in mehreren Einheiten nach.

Die einzelnen Einheiten sind nach dem gleichen Schema aufgebaut: Im ersten Teil sind exegetische Überlegungen, sowie Gedanken über Auswirkungen des Textes für mich und für die Kinder. Im zweiten Teil geht es um die praktische Umsetzung. Dabei werden mehrere Methoden und Möglichkeiten vorgestellt, wie die Umsetzung aussehen kann. Zur Vertiefung stehen jeweils 7 unterschiedliche Elemente zur Verfügung: Wiederholung, Gespräch, Merkvers, Gebet, Kreatives, Spielerisches und Rätselhaftes.

Außerdem enthält die Themenreihe ein Nachtgeländespiel zum Thema: David auf der Flucht.