In dieser Einheit geht es um die große Frage: Was bedeutet es, Christin oder Christ zu sein? Vielleicht denken einige, das Christentum sei wie ein Verein, dem man beitritt oder Glaube sei einfach nur Formsache. Aber das Christentum ist vielmehr: Es ist eine lebensverändernde Beziehung zu Jesus! Und diese Beziehung kommt durch Glauben. Wie eine solche lebendige Beziehung im Glauben an Gott funktionieren kann, erfährst du bzw. deine Gruppe analog oder digital in dieser Einheit. Denn Alpha funktioniert auch online. Viel Spaß!

Diese Einheit ist Teil des Alpha Jugend – Glaubenskurses.

Zielgedanke: Wie kann eine lebendige Beziehung im Glauben an Gott funktionieren? Wie kann ich glauben?

Zielgruppe: Jugendliche zwischen 13-20 Jahre, insbesondere auch Jugendliche, die mit Glauben und Kirche noch nicht viel zu tun haben.

Ablauf: Der Ablauf der Einheit ist ganz einfach und besteht aus drei Teilen:

- Du kannst diese Einheit zwischen 60 und 120 Minuten flexibel gestalten. Wir empfehlen dir zu Beginn der Einheit ein gemeinsames Essen zu gestalten. Essen, egal ob ein kleiner Snack, Knabbereien oder ein Menü, bringt Leute zusammen und schafft Gemeinschaft (insbesondere auch für neue Leute). Nach dem Essen könnt ihr gerne auch ein kurzes Spiel oder einen Ice-Breaker einbauen, um die Stimmung aufzulockern.

- Anschließend schaut ihr in einer chilligen Atmosphäre gemeinsam die Episode “Glaube: Wie kann ich glauben?” aus der Alpha Youth Series an. Diese dauert etwa 20 Minuten und enthält drei Fragen, bei welchen das Video gestoppt werden kann. Diese Pausen geben jeder/m die Möglichkeit, die eigenen Gedanken und persönliche Meinung zu sagen.

- Als dritten Teil und Kernstück dieser Einheit diskutiert ihr in Kleingruppen über den Film und die aufgekommenen Fragen weiter. (Dazu findet ihr im Anhang auch noch Fragen/Infos) Die Episode ist so gestaltet, dass sich daraus nun spannende Gespräche entwickeln können. Dabei darf jede/r sagen, was sie oder er denkt, ohne korrigiert oder beurteilt zu werden. Im Anschluss könnt ihr einen gemeinsamen Abschluss (ggf. je nach Gruppe auch mit Gebet) machen.

Vorbereitung/Aufgaben: Diese Einheit gestaltest du am besten gemeinsam mit einem Team aus Mitarbeitenden.

- Essen: Suche dir je nach Gruppengröße einige Mitarbeitende, die sich um das Essen kümmern. Falls ihr keine Möglichkeit zum Selbstkochen habt, sind auch kleine Snacks oder Laugenbrezeln etc. eine super Variante. Denkt auch an ein paar leckere Getränke.

- Technik: Suche dir je nach Gruppengröße einige Mitarbeitende, die sich um die Technik kümmern, damit der Film reibungsfrei abgespielt werden kann, Musik im Hintergrund läuft etc.

- Atmosphäre: Suche dir je nach Örtlichkeit einige Mitarbeitenden, die sich um die Wohlfühl-Atmosphäre kümmern: Lichter, Deko, gemütliche Sitzmöglichkeiten etc.

- Kleingruppenleitung: Suche dir je nach Gruppengröße einige Mitarbeitende, die sich um die Leitung der Kleingruppen kümmern. Es geht darum den Gästen die Möglichkeit zu geben, ihre Fragen und Themen einzubringen und sich auszutauschen. Wir empfehlen etwa 6-8 Jugendliche und 1-2 Mitarbeitende in einer Kleingruppe.

- Gebet: Suche dir einige Mitarbeitende, die für die Einheit und die Menschen darin beten.

Material: Hier findest du die notwendigen Materialien für diese Einheit.

- Die Episode “Glaube: Wie kann ich glauben?” der Alpha Youth Series: https://vimeo.com/358840168 (gerne auch zum Download)

- Zusatzmaterial: Team-Guide und Gästebooklet (siehe Anhang zum Downloads links!) zur Vorbereitung als Team und für die Teilnehmenden

Wie geht es weiter?: Dir gefällt diese Einheit? Du findest das Video super? Du möchtest gerne noch weitere Einheiten davon nutzen? Dann haben wir gute Nachrichten, denn diese Einheit ist Teil einer ganzen Themenreihe eines Jugendglaubenskurses von Alpha.

Durch solche interaktive Treffen, wie du sie jetzt kennengelernt hast, können Menschen bei Alpha ihre Fragen über das Leben, den Glauben und Gott stellen und den christlichen Glauben entdecken. Mit Alpha hast du die Möglichkeit in deiner Jugendgruppe, im Wohnzimmer mit deinen Freundinnen und Freunden oder in der Mittagspause mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern über ihre Fragen ins Gespräch zu kommen und Gott zu erleben.

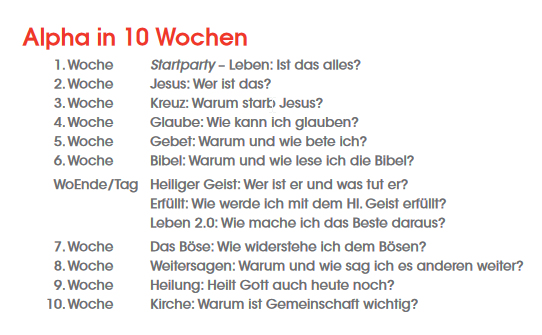

Alpha Jugend läuft (normalerweise) über 10 Wochen inklusive 1 Wochenende/Alpha-Tag. Bei jedem Treffen gibt es Essen, Input und Gespräche in der Kleingruppe. Es gibt 10 Episoden der Alpha Youth Series für jede Woche und 3 Episoden für das Alpha-Wochenende/den Alpha-Tag. Jede Episode dauert ca. 23 Minuten. Und das Beste: Alpha ist kostenlos und funktioniert auch online!

Lust auf Alpha bekommen? Dann gehe auf https://alphakurs.de/jugend dort findest du alle weiteren Infos, Materialien und Trainingsvideos.

5 Bibelarbeiten zu den ersten Texten der Bibel, eine Andacht, eine Interview, Ideen für die Praxis – alles gebündelt als digitale Ausgabe der echt. 2/20

1. Vorbereitung

„Messias“-Video downloaden von der Seite: https://dasbibelprojekt.de/videos/

2. Vorbemerkungen

In der heutigen Zeit werden uns so viele Superhelden vor Augen geführt, dass man spürt, welch einen Hunger es danach gibt. Teenies schwärmen von Superman, Wonderwoman, Flash oder Ironman … Wie wäre es, wenn sie erkennen, wie viel cooler Jesus ist und dass er der beste Superheld ist, der nicht nur durch Hollywood entstand, sondern echt ist!

3. Zielgedanke

Die Teens sollen verstehen, dass Jesus der eigentliche Superheld für jeden persönlich ist, weil er vergibt.

4. Einführung

Wirf die Frage in den Raum: „Hast du das auch schon erlebt, dass du wusstest: ich bin der Größte, der Superheld?“ Nach dieser Frage kann der Mitarbeiter ein Ereignis, eine Geschichte erzählen, in dem er/sie, genau das dachte. (z. B.: Ich habe Skifahren gelernt und nach nur drei Tagen hatte ich es voll drauf. Ich dachte, ich wäre der Größte, der beste Skifahrer der Welt! Während ich die Piste mit geschwellter Brust hinunterpese kommt ein Kind näher, das Ausweichen scheitert, und bei dem Versuch falle ich hin. Genau vor das Kind. Dieses schaut mich belustigt an und sagt nur: „Na, biste hingefallen?“)

Mit einer Beispielgeschichte aus unserem Leben stellen wir uns auf die Stufe der Teenies, machen deutlich, dass wir auch nicht perfekt sind. Alle lieben Helden und fänden es cool, auch einer zu sein.

5. Hauptteil

Hier macht es Sinn, den Blick zu weiten und von den Helden Hollywoods zu den Helden des Alltags zu kommen. Stell die Frage: Wer ist für euch ein Held? Und was macht einen Helden des Alltags denn überhaupt aus? Das Ziel sollte sein, herauszuarbeiten, dass ein Held sich um Probleme kümmert und sie löst.

Jetzt wirft ein Mitarbeiter den Gedanken in die Unterhaltung mit ein, dass für ihn auch Jesus Christus in gewisser Hinsicht ein Held ist.

Die Jugendlichen werden vielleicht denken: „Ach du Scheiße, das ist doch kein Superheld! Der Typ trägt Sandalen! Außerdem, für was soll der gut sein? Welche Superkraft hat der denn?“

Dann zeigt der Mitarbeiter das Video „Messias“: In dem Video wird gezeigt, was es mit Jesus auf sich hat.

Jesus sagt über sich selbst in der Bibel : „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.“

Jesus zerstört die Schlange, die unsere Herzen gefangen hält und stellt das Gute wieder her.

Führe jetzt folgendes Experiment zur Veranschaulichung durch:

Der erste Becher heißt „Wir“. In ihm befindet sich ein wenig Leitungswasser. Er symbolisiert den perfekten Zustand, in dem Gott uns geschaffen hat. Jedoch bleibt es nicht dabei und der Mensch tritt Gott mit Füßen, und das hat Auswirkungen bis heute.

Hier soll erklärt und noch mal erwähnt werden, dass die Bibel davon spricht, dass wir alle Sünder sind. Schlag die Parallele zur Schlange im Video.

Sünde ist schwer zu begreifen, ist nicht richtig fassbar. Frage die Teens, was für sie Sünde ist und bringe dich mit deinen Überzeugungen in das Gespräch mit ein. In diesem Gespräch sollte rauskommen, dass Sünde Beziehungen zerstört. Die Beziehung zu sich selbst (z. B. Selbstverletzungen), die Beziehung zu anderen Menschen (z. B. Streit in der Familie) und die Beziehung zu Gott.

An dieser Stelle kann der zweite Becher mit Namen „Sünde“ (Jod-Wassergemisch) in den Becher „Wir“ gekippt werden.

Nun bringt der Mitarbeiter Jesus ins Spiel. Anhand des Videos kann erklärt werden, was Jesus für uns getan hat und warum er dadurch für mich zum Superhelden wird. Er macht uns frei, indem Jesus für diese Sünde, die so viel kaputt macht, am Kreuz starb, um uns die Sünde abzunehmen und um Beziehungen wiederherzustellen.

An dieser Stelle wird der dritte Becher mit Namen „Jesus“ (Bleiche) in den „Wir“ Becher geschüttet.

6. Abschluss

Nehmt euch jetzt Zeit, während im Hintergrund Musik läuft oder ihr ein paar Lieder singt, zu einem Mitarbeitenden zu gehen und euch die Vergebung der Sünden, also das Wiederherstellen aller Beziehungen, zusprechen zu lassen.

1. Vorbemerkungen

Die meisten der Teens werden das Wort „Taufe“ schon mal gehört haben. Eventuell gibt es hier gedankliche Verbindungen zu Schiffstaufe. Sie werden wissen, dass es ein Ritual der Kirche ist, das die meisten Menschen in Deutschland als Baby erfahren haben. Keiner wird sich an seine Kindertaufe mehr erinnern. Doch es wird auch einige geben, die nicht getauft sind, und andere, die vielleicht als Teenager getauft wurden.

Anstatt der Taufe haben einige Teens vielleicht die Jugendweihe erlebt. Sie ist besonders in Ostdeutschland bekannt und markiert den Übertritt vom Teenager- ins Erwachsenenalter. Die Jugendweihe ist von der gesellschaftlichen Stellung auch mit der Konfirmation gleichzusetzen, die viele Jugendliche als Übertritt in das eigenverantwortliche Leben erfahren.

Viele Teens werden schon Taufen erlebt haben. Da sich die Kleinkindertaufe meist deutlich im Ablauf von einer Erwachsenentaufe unterscheidet, werden einige Teens hinterfragen, ob hier ein- und dasselbe am Menschen vollzogen wird. Die Gemeinsamkeit wird manchen nicht klar sein. Einige Teens werden die Taufe eventuell für ihr Christsein nicht als notwendig halten. Andere wiederum werden vielleicht sagen, dass sie getauft und gerade deshalb Christen sind.

2. Zielgedanke

Die Teens sollen verstehen, dass Taufe und Glaube untrennbar zusammengehören, und dass die Taufe mehr als ein ausgehöhltes altes Ritual ist.

3. Einführung incl. Exegese

Die christliche Taufe geht zuerst auf den Taufbefehl Jesu in Matthäus 28 zurück. Dieser wiederum hat seine Wurzeln in der Taufe des Johannes. Ob Johannes wiederum die Taufe als Ritual von anderen jüdischen Traditionen übernommen hat, ist geschichtlich nicht eindeutig zu klären. Eventuell geht hier geschichtlich die Proselytentaufe voraus. Dies war ein Aufnahmeritus für einen zur Religion Israels übergetretenen Heiden, einen „Hinzugekommenen“.

Johannes der Täufer rief zur Taufe als Ausdruck der Umkehr und der Vergebung der Sünden auf (Mt 3,1-8). Die Taufe selbst war dabei nur die äußerliche Bestätigung dessen, was sich in den Menschen vollzogen hatte. Und sie sollte sich im Alltag bewähren (Mt 3,8). Auch Jesus ließ sich von Johannes taufen, obwohl Johannes sich anfänglich dagegen wehrte. Denn Johannes war sich bewusst, dass Jesus nicht umkehren musste, sondern er eigentlich von Jesus getauft werden müsste. Die Taufe an Jesus ist deshalb als Berufungsereignis Jesu zu verstehen, in dem sich Gott zu ihm stellt und ihn für seinen Auftrag mit der Kraft des Heiligen Geistes ausstattet.

Jesus hat nie selbst mit Wasser getauft. Johannes kündigte aber an, dass er mit Heiligem Geist taufen werde. Die Jünger Jesu folgten nun Jesu Worten und tauften die Menschen auf den Namen Jesu. Für sie war klar, dass der Glaube, die Geistes- und die Wassertaufe zusammengehören. Wie auch schon im Missionsbefehl (Mt 28) und an vielen anderen Stellen zur Taufe, wird hier eine wichtige Abfolge deutlich:

- Die Menschen verstehen das Evangelium und bekennen ihre Sünde. (Buße)

- Sie entscheiden sich für ein Leben mit Jesus und glauben an ihn. (Bekehrung)

- Sie lassen sich taufen und werden erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. (Wiedergeburt)

- Sie werden zu Zeugen für Jesus in ihrem Umfeld und leben als Jünger. (Jüngerschaft)

Der dritte Punkt kann in sich auch gedreht sein. So wurden bspw. die Menschen im Haus des Kornelius nach der Predigt des Petrus mit dem Heiligen Geist erfüllt, und erst daraufhin von Petrus getauft (vgl. Apg 10,44 ff.).

Die Taufe ist hierbei immer das äußerliche Zeichen der innerlichen Verwandlung des Menschen.

In Römer 6 behandelt Paulus die Taufe ausführlich. Dort verbindet er den Ritus der Taufe, das Eintauchen ins Wasser (a), das komplett unter Wasser sein (b) und das Auftauchen aus dem Wasser (c) mit dem Handeln Gottes an Jesus Christus. Jeder, der im Glauben Jesus nachfolgt, ist wie er gestorben (a), begraben (b) und auferstanden und wird in Ewigkeit leben (c). Das alles bewirkt die Kraft des Heiligen Geistes.

Die Taufe hat damit eine solch starke Symbolkraft für den Glauben, dass sie nicht als nebensächliches Glaubensritual abgetan werden sollte. Jeder Mensch erlebt in ihr noch einmal spürbar am eigenen Körper, was Christsein bedeutet:

Die Gemeinde vergegenwärtigt mit der Taufe Gottes unbedingte Liebe zum Menschen und die geschehene Sündenvergebung. Sie symbolisiert mit dem Wasser die Reinigung von der Sünde, die sich im Glauben an Jesus ereignet hat.

Die Gemeinde ist der sichtbare Leib Jesu auf der Erde. Durch die Taufe erfüllt sie seinen Auftrag und spricht dem Täufling eindeutig zu, dass er zur Familie Gottes gehört.

Der Täufling selbst ist dabei aktiv und passiv zugleich – er lässt die Taufe an sich geschehen, bekennt aber zugleich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt seinen Glauben. Bei der Kindertaufe machen dies stellvertretend die Paten und die Eltern.

Die Taufe ist somit ein unwiederholbarer Akt der christlichen Gemeinde.

Teens, die als Baby getauft wurden, werden vielleicht den Wunsch entwickeln, sich noch einmal taufen zu lassen. Sie wollen diese symbolische Handlung freiwillig und bewusst erleben, so wie die ersten Christen. Im Neuen Testament wird in der Tat nicht explizit von Kindertaufen berichtet. Allerdings finden wir auch keinen Hinweis, der gegen die Kindertaufe ist oder sie verbietet. Es spricht sogar einiges dafür, dass zu den Familien, die sich zusammen taufen ließen, auch kleine Kinder gehörten (vgl. Apg 16,33).

Die evangelischen Kirchen betonen zu Recht, dass der Glaube ein Geschenk Gottes ist, und der Zugang zum Heil ausschließlich an die Gnade und bedingungslose Liebe Gottes geknüpft ist. Dies wird an keiner Stelle so sichtbar wie an der Taufe eines neugeborenen Kindes, das noch nichts in seinem Leben geleistet hat, außer einfach zu „sein“. Somit soll man Teens darin bestärken, diese bedingungslose Liebe Gottes für sich gelten zu lassen und die an sich geschehene Taufe anzuerkennen und aus ihr heraus zu leben.

4. Einstieg

Der Raum ist aufgeteilt in mehrere Stationen. Sie sind farblich gekennzeichnet, z. B. mit blau und gelb. Die blauen Stationen können in der ersten Phase genutzt werden. Die gelben Stationen werden im späteren Verlauf des Abends genutzt.

Als Einstieg in das Thema wird ein Video gezeigt (8 Min.), das verschiedene Gemeindemitglieder zeigt, die über ihre Erfahrung mit der Taufe berichten. Als Leitfragen bieten sich an:

- Wann wurdest du getauft?

- Wieso wurdest du getauft?

- Wie verstehst du heute die Taufe?

- Welche Auswirkungen hatte sie bisher in deinem Leben?

Nach dem Video werden die blauen Stationen eröffnet (15 Min.).

- Diskussionsstation: Wofür sind Rituale (wie die Taufe) da? (Flipchart)

- Deine Meinung: Die Taufe bedeutet mir … (Flipchart)

- Male ein Bild davon, was dir die Taufe bedeutet. (Zettel und Stifte bereitlegen)

Danach geht der Leiter des Abends zu den Stationen und benennt einige Highlights, die er spontan findet und liest sie laut vor.

5. Hauptteil

Zu diesem Thema bietet sich ein Input an, der den vielen Facetten von Taufe gerecht wird. Man könnte diesen Input als Interview mit einem kompetenten Gast machen, der zum einen von seiner persönlichen Taufe erzählt, der aber auch wichtige theologische Punkte zum Thema benennen kann. Deshalb sollte es in diesem Fall ein ausführliches Vorgespräch geben.

Vorschlag zur Gliederung eines Inputs:

Taufe ist …

- … Glaubensstärkung: So real, wie ich das Wasser spüre, so real ist auch meine Vergebung und mein neues Leben.

- … Glaubenszuspruch: Du gehörst zu Jesus. Jesus verspricht mir in der Taufe, dass ich zu ihm gehöre und sein Kind bin. Er vergibt mir meine Schuld und hält dieses Versprechen bis in alle Ewigkeit. Mein Taufspruch ist ein Bibelwort, das mich an dieses Versprechen von Jesus erinnert.

- … Glaubensbekenntnis: Ich bekenne vor der ganzen Welt meinen Glauben. Mit der Taufe oder Konfirmation habe ich mich öffentlich zu Jesus bekannt. Das haben meine Freunde und meine Familie gehört. Und es ist ein Bekenntnis vor der unsichtbaren Welt. Jesus hat das gehört und stellt sich zu mir.

- … Glaubensschutz: Denn Glaube wird oft herausgefordert. Die Taufe ist wie ein Schutzmantel für den Glauben. Wenn mir der Teufel einreden möchte, ich gehöre nicht zu Jesus, dann kann ich ihm antworten: ICH BIN GETAUFT!

- … Glaubensgemeinschaft: Ich bin nicht allein unterwegs. Durch die Erinnerung an meine Taufe bekomme ich Kraft, meinen Glauben im Alltag zu leben, da ich nicht allein unterwegs bin, sondern zur Familie Gottes gehöre.

Nach dem Input werden die gelben Stationen eröffnet. Sie bieten die Möglichkeit, den eigenen Glauben und die eigene Taufe zu vertiefen, oder aber erste Schritte auf die Taufe zuzugehen:

- Fußwaschung: Hier können Teens gegenseitig ihre Füße als Zeichen der Reinigung waschen.

- Tauferinnerung: Ein kleines Wasserbecken lädt ein, seine Hände darin zu waschen.

- Sündenbekenntnis: Die Teens können mit einem wasserlöslichen Stift auf eine transparente Overheadfolie ihre Sünden aufschreiben. Sie können ein bereitgelegtes Bekenntnisgebet sprechen und danach die Folie in einer Wanne mit lauwarmem Wasser abwaschen. Ein Mitarbeiter sollte für eine Segnung hinterher bereitstehen.

- Übergabegebet: An einer Wand wird auf DIN A1 ein Gebet ausgehängt, das die persönliche Entscheidung, Jesus ab jetzt nachzufolgen, formuliert. Die Teens können dieses Gebet mit einem Mitarbeiter zusammen laut beten.

- Entscheidungskerze: Wer heute eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, kann hier eine Kerze anzünden.

- Taufwand: Auf einem Plakat steht die Überschrift „Ich möchte mich taufen lassen“. Hier kann jeder Teenager seinen Namen draufschreiben.

- Plakat mit Stiften: „So kann ich im Alltag meinen Glauben besser leben:“

6. Abschluss

Als Abschluss kann hier ein einfaches Gebet reichen. Es sollte nach dem offiziellen Abschluss noch Zeit sein, mit den Teens ins persönliche Gespräch über ihre Gedanken zu kommen.

1. Erklärungen zum Text

Gott begegnen – in der Schöpfung

Auf den ersten Blick fällt auf, dass Psalm 19 in zwei Hälften aufgeteilt ist, die allerdings eng aufeinander bezogen sind.

V. 2-7 beschreiben wortgewaltig die Herrlichkeit Gottes, erkennbar und ausgerufen durch die Schöpfung. Himmel und Weltall, der äußere Rand der damals bekannten Welt, erzählen davon. Eine Nacht gibt ihr Wissen darüber ohne Worte an die andere weiter, die Sonne zieht wie eine Heldin von Osten nach Westen. Gott in der Schöpfung zu entdecken ist etwas, das viele Menschen aus ihrem eigenen Leben kennen. Man kann die Worte des Psalms nachvollziehen und nachfühlen.

Gott begegnen – in den Geboten

V. 8-11 beschreiben Weisungen und Gesetze Gottes. Es geht um die Tora (1.-5. Buch Mose), also um die Zehn Gebote und andere Anweisungen, die dort zu finden sind. Die Weisungen und Gebote werden dabei durchgehend positiv beschrieben. Sie bringen Lebenskraft, machen klug, erfüllen das Herz mit Freude, lassen die Augen leuchten, sind kostbarer als Gold und süßer als Honig. Man könnte regelrecht sagen, dass der Autor verliebt ist in Gottes Gebote. Gegenüber dem Erleben Gottes in der Schöpfung ist diese Liebe zu Gottes Geboten vielen wahrscheinlich eher fremd. Gesetze wirken auf uns häufig einschränkend und beengend. Man bekommt das Gefühl, dass man sich daran halten muss, und dass das längst nicht immer Spaß macht. Die Bibel hat zu Gottes Geboten eine grundsätzlich andere Einstellung: Das Gesetz ist dazu da, Israel zu zeigen, wie es Gottes Volk sein kann. Es gibt Anweisungen, wie Leben und Gemeinschaft gelingen können. Das Gesetz soll nicht einengen, sondern es ermöglicht das Leben des Individuums und des Kollektivs. Es steckt Grenzen ab und gibt Anweisungen zum Leben. Es geht also nicht um starre Gesetze, sondern um einen Wegweiser, unter welchen Bedingungen ein erfülltes Leben möglich ist.

V.12-15 drücken aus, was auch viele Christen heute auf dem Herzen haben: Der Beter wünscht sich, dass Gott ihn von seinen Verfehlungen freispricht. Interessant ist, dass er dabei besonders das anspricht, was er unbewusst falsch macht. Die Verse sprechen von dem Wunsch, immer mehr dem zu entsprechen, was Gott sich wünscht. Eine nachvollziehbare Bitte am Ende des Psalms.

2. Bedeutung für heute

Gott begegnen – in der Schöpfung

Eine der zentralen Fragen auf der Suche nach Gott oder in der Beziehung zu ihm ist die Frage, woher man wissen und wie man sich sicher sein kann, dass es Gott gibt. Diese Frage kann einem am Anfang des Glaubens, aber auch mittendrin auf dem Glaubensweg begegnen. Eine mögliche Antwort auf diese Frage könnte im Betrachten und Bestaunen der Schöpfung liegen, wie es der Psalm zu Beginn tut. Sich klarzumachen, was für ein empfindliches und genau ausbalanciertes, was für ein vielfältiges und doch detailliertes Ökosystem unsere Welt ist, kann einen ins Staunen versetzen. Geht all das, was uns umgibt, in seiner Schönheit und seiner Unbeherrschbarkeit wirklich nur auf einen Zufall zurück? Für mich selbst geht es hier um Wahrscheinlichkeit: Ich halte es für realistischer, dass Gott hinter dieser Welt steht und ihr Ursprung ist, als dass alles einfach so passiert ist. Man kann also zu dem Ergebnis kommen, dass es Gott gibt, weil es diese Welt gibt. Beobachte doch einmal die Welt – im Großen wie im Kleinen – und frage dich, was sie dir über Gottes Wesen sagt. Daneben ist es allerdings auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass die Schöpfung nicht deckungsgleich mit Gottes Wesen ist. Neben all dem Schönen birgt die Welt auch verstörende und zerstörende Elemente. Deshalb gilt eher: Die Schöpfung zeigt, dass Gott ist – Jesus zeigt, wie Gott ist. Echte Gotteserkenntnis entwickelt sich auf dem Weg mit Jesus.

Gott begegnen – in den Geboten

Gebote und Gesetze wirken in der Regel so, als würden sie unsere Freiheit einengen. Man denke nur an die Gefühle, die wir bei so mancher Geschwindigkeitsbegrenzung hegen. An welchen Stellen begegnet dir dieses Gefühl – und warum eigentlich?

Das Verhältnis der Bibel zu Gottes Geboten ist nicht nur interessant anzusehen, es kann auch unsere Beziehung zu diesen Geboten verändern: Wenn Gebote nicht einengen sollen, sondern unser Wohlergehen zum Ziel haben, dann bedeutet das, dass Gott uns das Leben nicht möglichst schwer machen möchte oder uns zeigen will, wie schlecht wir doch alle sind. Gott möchte vielmehr das Leben lebenswert und erfüllt machen und gibt uns dafür Anweisungen. Diese können im Doppelgebot der Liebe (Mt 22,37-40) zusammengefasst werden. Was verändert sich in deinem Leben und Glauben, wenn du Gottes Gebote als gut für dich und für das Leben in Gemeinschaft begreifst?

3. Methodik für die Gruppe

3.1 Einführung in die Welt der Psalmen

Damit die Teilnehmenden die Welt der Psalmen tiefer und umfassender verstehen können, können die folgenden Hintergrundinformationen weitergegeben werden:

- Die Psalmen prägen bis heute die Gebete und die Gebetstradition jüdischer und christlicher Gemeinden. Mit insgesamt 150 Liedern und Gebeten decken sie ein breites Spektrum an Themen ab, die das Leben einer Gemeinde, aber auch den Glauben jedes Einzelnen betreffen. Die Psalmen sind über einen Zeitraum von etwa 500 Jahren entstanden und wurden schließlich zu einer kunstvollen Gesamtkomposition zusammengestellt.

- Viele Psalmen enthalten zusätzliche Angaben, z.B. Bezeichnungen und Melodieangaben, aber auch Situationsangaben oder Zuschreibungen an angebliche Verfasser. Nicht alles davon lässt sich heute sicher deuten. Die einzelnen Psalmen für sich, wie auch das Psalmenbuch als Ganzes geben einen tiefen Einblick in das Gespräch zwischen Gott und Mensch und sind dabei oftmals nahezu erschreckend offen und ehrlich, getreu dem Motto “Im Gebet darf man alles, wirklich alles sagen, wenn man es nur Gott sagt”.

- Die christliche Bezeichnung „Buch der Psalmen“ geht auf die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, zurück. “psalmòs” bedeutet dort “die Saiten spielend”, es ist also ein Sprechgesang mit Saitenspielbegleitung gemeint. Der jüdische Titel setzt mit “Buch der Lobpreisungen” einen anderen Schwerpunkt: Er rückt die Psalmen als vielstimmigen Lobpreis Gottes mit allen Facetten, die in den Psalmen zur Sprache kommen, in den Fokus.

- Das wichtigste Kennzeichen hebräischer Poesie, das auch die Psalmen prägt, ist die Parallelaussage: Ein Sachverhalt wird durch zwei ähnliche Aussagen ausgedrückt. Diese Form der Dichtung begegnet uns auch in Psalm 19,2: „Die Himmel erzählen von Gottes Herrlichkeit. Und was seine Hände geschaffen haben, verkündet das Weltall den Menschen“ (BasisBibel). Der Leser soll dazu angeregt werden, die Unterschiede und Ähnlichkeiten dieser Vershälften auszuloten.

3.2 Fragen zu Beginn

- Welche Psalmen kennst du – vielleicht sogar auswendig?

- An welchen Stellen in deinem Alltag begegnen dir Psalmen?

- Um welche Themen drehen sich deine Gebete?

- Welche Bereiche deines Lebens sind dir für ein Gebet zu unangenehm?

3.3 Den Psalm meditieren

Da ein Psalm keine Geschichte ist, sondern poetisch ausgedrückter Glaube, kann die Dichtung für einen intensiveren Zugang auch meditiert werden. Dabei liest man den Text nicht einmalig und damit ggf. schnell, sondern geht die Worte und Bilder immer wieder durch. Für das Meditieren ist es möglich, mit der Bibel in der Hand 30 Minuten spazieren zu gehen oder auch gemütlich in einem Raum zu sitzen und dabei den Psalm immer und immer wieder zu lesen, laut und leise. Im Anschluss kann ein Austausch über folgende Fragen stattfinden:

- Welches Wort oder welcher Satz ist bei dir besonders hängen geblieben?

- Welche Gedanken gehen dir nach deiner intensiven Beschäftigung mit dem Psalm durch den Kopf?

- Welche Bilder oder Worte bewegen dein Herz?

- Welcher Ausdruck des Gebetes ist dir besonders wichtig geworden?

3.4 Videoclips zur Schöpfung

Auf YouTube gibt es eine große Anzahl an Filmclips und Dokumentationen, die eindrücklich die Schönheit und Vielfalt der Erde zeigen. Als kaufbare Dokumentation sind „Planet Erde“ oder „Unsere Erde“ empfehlenswert (Aufführungsrechte beachten!).

3.5 Bilder zu Gesetzen

Über Bilder, die Gesetze und das damit verbundene Gefühl von Einengung zeigen, kann man einen guten Einstieg in den Kontrast zwischen der heutigen Wahrnehmung von Gesetzen einerseits und dem biblischen Verständnis von Gottes Geboten andererseits bekommen. Es eignen sich zum Beispiel Tempolimits, Parkzonen oder ein Bild von Justitia. Als Vertiefung kann darüber nachgedacht werden, wie sich der eigene Glaube verändert, wenn man Gottes Gebote als Ermöglichung gelingenden Lebens und nicht als Einschränkung angesehen werden.

1. Erklärungen zum Text

Wir befinden uns in der „Bergpredigt“ (Mt 5-7) hinter den „Antithesen“ (Mt 5,21-48): Jesus nennt bestehende Gebote und setzt dagegen, wie man sich tatsächlich verhalten muss, um den Sinn hinter den Geboten zu erfassen. Auch in diesem Abschnitt stellt er dem üblichen Verhalten seine Forderungen entgegen, ohne sich aber auf ein bestimmtes Gebot zu beziehen.

Zur Schau stellen

Hier und auch später zum Thema Gebet und Fasten (ab V.5) wird deutlich, wie das Glaubensleben bestimmter Leute bewusst in der Öffentlichkeit praktiziert wurde. Hinter „frommes Leben“ (V.1) steht im Griechischen das Wort „Gerechtigkeit“, welches Jesus auch an einer entscheidenden Stelle zuvor verwendet und was die BasisBibel mit „Gottes Wille“ übersetzt. Jesus sagt dort: „Denn ich sage euch: Wenn ihr den Willen Gottes nicht besser erfüllt als die Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr niemals in das Himmelreich kommen“ (Mt 5,20). Die überlieferten Gebote haben ihre Berechtigung auch für seine Anhänger. Aber Jesus kritisiert hier, wie bestimmte Leute mit diesen Regelungen umgehen. In unserem Abschnitt wird der Grund benannt: die Suche nach Anerkennung von anderen Leuten (V.2). Dies steht im Kontrast zum Doppelgebot, das hinter allen Geboten steht (Mt 22,36-40): Liebe zu Gott und zum Nächsten – hier der arme Mensch selbst.

Armen Menschen geben

Nach 5. Mose 15,7-11 soll ihnen das Nötige geliehen werden, auch auf die Gefahr hin, es nicht wiederzubekommen (V.9). Wie konkret geholfen werden soll, ist nicht Thema. In Markus 12,41-44 schaut Jesus den Leuten beim Spenden am Tempel sogar zu. Die Praxis des öffentlichen Gebens stellt er nicht infrage, sondern die Verhältnismäßigkeit der Gabe (war der Geber wohlhabend oder arm). Auch anhand von Apostelgeschichte 9,36 wird deutlich, dass Wohltätigkeit gegenüber armen Menschen nicht absolut geheim gehalten werden muss. Der gute Ruf einer besonders spendablen christlichen Frau durfte extra erwähnt werden. Die beiden letzten Verse unseres Abschnitts sind so zu verstehen: Der Geber soll einfach Gutes tun, ohne dass es andere mitbekommen und ohne dass man sich selbst besonders gut dabei fühlt. Gott entgeht nichts und er wird die nötige Anerkennung geben (vgl. Mt 6,5-6.16-18).

2. Bedeutung für heute

Was sollen bloß die anderen denken?

Das ist die Frage, die unser Verhalten grundsätzlich beeinflusst und uns in bestimmten Situationen davon abbringen kann, Gottes Willen allgemein zu tun oder konkret Bedürftigen zu helfen. Uns geht es um Anerkennung unserer Person, um Wertschätzung der Dinge, die wir tun. Das kann bedeuten: Ich will auch mal im Mittelpunkt stehen und von anderen bewundert werden. Wenn ich etwas richtig oder gut gemacht habe, soll das nicht einfach immer „unter den Tisch fallen“. Oder ich erwarte von jemandem, dem ich etwas gebe, zumindest ein „Danke“. Zum anderen kann es bedeuten: Ich versuche den Erwartungen anderer zu entsprechen, um nicht negativ aufzufallen. Ich werfe etwas in den Kollektenbeutel bzw. den Hut eines Bettlers rein, weil es sich so gehört, weil ich nicht als geizig bzw. unbarmherzig gelten will. „Was sollen bloß die anderen denken?“, kann schließlich auch so verstanden werden, dass ich erwarte, dass mein Einsatz sich lohnt und ich mich nicht vor mir selbst und anderen „zum Affen mache“. Dass z. B. mein Hilfsangebot, einem Bedürftigen Essen zu geben, nicht von der betroffenen Person ausgeschlagen wird oder ich ganz im Gegenteil von der Person ausgenutzt werde. Oder ich erwarte, dass andere meinem Beispiel folgen, wenn es generell darum geht, Gutes zu tun und ich bin frustriert/verärgert, wenn andere mich scheinbar nicht verstehen.

Was soll ich tun?

Abstand zum obigen Gedankenkarussell/-irrgarten zu bekommen, ist bereits herausfordernd. Ein Lebensstil, Bedürftigen so zu geben/helfen, dass es einem selbst nicht groß auffällt, scheint noch herausfordernder. Hinter allen Geboten steht: Liebe zu Gott und zum Nächsten (Mt 22,36-40). Es geht nicht nur um das Zwischenmenschliche, dass ich mir Dinge überlege, dass ich Dinge probiere, sondern es geht auch um meine Beziehung mit Gott. Gott sieht in das für Menschen Verborgene/Unscheinbare (V.4), weil er sich auch dort befindet (V.9): Es geht um Gebet. Die Begegnung mit Gott, wenn ich seinen Willen tun will, auch wenn ich meinem Nächsten, der bedürftig ist, begegnen will. Mein Verhalten soll dabei kindlich sein/werden (Verse 7-8 und 31-34; Mt 18,1-4).

3. Methodik für die Gruppe

Einstiegsmöglichkeiten

Variante 1

Stellt euch vor, ihr lebt auf der Straße und jemand kommt zu euch und stellt euch folgende Frage: „Ich habe hier Bier, Essen und Geld. Eins davon darfst du dir aussuchen. – Was davon möchtest du haben?“ Was würdest du als Betroffener darüber denken? Wie denkst du, haben betroffene Leute darauf reagiert? Für alle, die es interessiert, gibt es ein Video dazu, das man sich anschauen kann (jetzt oder später), ohne darüber zu diskutieren oder es zu bewerten: https://www.youtube.com/watch?v=_PhXSYVTCSI

Variante 2

Schaut euch folgendes Video an: https://youtu.be/TB5NIpmxZ1o

Warum denkt ihr, gab es positive bzw. negative Bewertungen?

Frage an jeden ohne Austausch: Was haltet ihr persönlich von der Aktion? Schreibt euch dazu entsprechende Notizen auf einen Zettel. (Diese können dann zum Schluss der Gruppenstunde nochmal hervorgeholt und evtl. neu überdacht werden.)

Variante 3

Frage an die Gruppe: Was für Erfahrungen habt ihr mit Menschen auf der Straße gemacht, die um Geld betteln?

Fragen zum Text

- Vers 2: Wie kann das konkret ausgesehen haben, dass Leute ihren Glauben „an die große Glocke gehängt haben“ – auf der Straße und in der Synagoge? Inwiefern gibt es Parallelen zur heutigen Zeit?

- Vers 1: Was ist das grundsätzliche Problem, das hinter diesem Verhalten steckt?

- Vers 3: Was kann „deine linke Hand soll nicht wissen, was die rechte Hand tut“ bedeuten?

- Was hat unser Abschnitt mit den darauf folgenden Abschnitten (Verse 5-6; Verse 16-17) gemeinsam?

- Wie haben die ersten Christen das umgesetzt, was Jesus seinen Nachfolgern in unserem Abschnitt aufgetragen hatte? Lest dazu Apostelgeschichte 3,1-13 und 6,1-7.

- Was konnte sie bei der Umsetzung hindern? Lest dazu Jakobus 2,1-4.14-17. Stichworte: Prioritäten setzen, vermeintliche Nützlichkeit und Scheinheiligkeit

Vertiefende Fragen

- Gibt es wirklich Dinge, die man absolut uneigennützig tut?

- Was kann „arm sein“ heute alles bedeuten und was für verschiedene Möglichkeiten gibt es, zu „geben“?

=> Stichworte zu „arm sein“: obdachlos, ohne Arbeit, ohne Freunde sein

=> Stichworte zu „geben“: Geld, Essen, Aufmerksamkeit, Zeit

- Warum ist es (oft) herausfordernd, bedürftigen Menschen zu helfen?

- Mit welchen herausfordernden Gedanken hast du schon zu tun gehabt:

a) Wieviel soll ich geben? bzw. Ich habe selbst nicht viel!

b) Wem soll ich was geben? bzw. Ich kann doch nicht allen helfen!

c) Wie soll ich helfen? bzw. Ich kann dieser Person nicht vertrauen!

Unser Abschnitt allein gibt keine Antworten auf diese Fragen/Gedanken. Lest den Abschnitt im Kontext (Mt 5,43-6,13). Inwiefern kann damit den oben genannten herausfordernden Gedanken begegnet werden?

=> Stichwort: Gottes Fürsorge für einen selbst (Mt 6,11), Gebetserhörung (Mt 6,8), Gottes Fürsorge für alle (Mt 5,45)

- Was sollte unsere Motivation sein, bedürftigen Menschen zu helfen? Lest und diskutiert gemeinsam folgende Bibelstellen: Matthäus 22,36-40, Matthäus 5,19-20 und 5. Mose 15,7-11. Inwiefern hilft Matthäus 18,1-4 bei der konkreten Umsetzung?

Ausblick

- Frage an alle in der Runde: Wann und wie haben dir Menschen konkret geholfen/gegeben, wo du es nötig gehabt hast?

- Jeder schreibt für sich auf einen Zettel auf, wer bedürftig ist in der eigenen Familie, im Bekannten-/Freundeskreis, in Gemeinde oder Nachbarschaft. Der Zettel kann als Erinnerung dienen, für die Person(en) zu beten und Gott um Weisheit zu bitten, wie man selbst Gutes tun kann.

- Jeder erstellt am Computer eine Liste mit Ideen, wie man bedürftigen Menschen konkret helfen kann und bringt sie ausgedruckt zum nächsten Treffen mit. Die eingesammelten und gemischten Blätter werden dann von einer Person zusammengefasst und allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Evtl. nehmt ihr euch als Gruppe auch gleich eine Aktion konkret vor?

1. Erklärungen zum Text

Der noch jungen Gemeinde in Jerusalem ging es häufig schlecht. Im religiösen Zentrum des Judentums hatten sie mit Anfeindungen zu kämpfen. Die Öffnung des Evangeliums für alle Menschen war für die jüdischen Geistlichen ein Dorn im Auge. Paulus selbst wurde aus diesem Grund in Jerusalem verhaftet (Apg 21,27 ff.). Die Gemeinde war geprägt von Armut und Verzicht. So kommt es, das Paulus eifrig um „Segensgaben“ wirbt, so auch in der ganzen Region Achaia, die Korinth und einige andere Orte im heutigen Mittel- und Südgriechenland einschließt (V.2).

Die Mitarbeiter, die Paulus nach Korinth schickt, sollen nicht die Funktion übernehmen, die von Paulus gelobte Bereitschaft zu überprüfen und zu hinterfragen, sondern sie sollen dafür sorgen, dass diese Bereitschaft unterstützt und gefördert wird. Sie sollen der Gemeinde dabei helfen, die Sammlung für Jerusalem zu Ende zu bringen, sodass Paulus bei seinem Besuch von solchen Aufgaben befreit ist und weder die Gemeinde noch er vor der mazedonischen Delegation in Verlegenheit gerät (V.4).

Ziel der Sammlung ist eine Spende, die großzügig genug ist, um Segen in Jerusalem zu bewirken (V.5). Paulus begründet, warum so eine großzügige Segensgabe nicht nur für Jerusalem wertvoll ist, sondern auch für den Geber (V.6). Es verhält sich wie mit einem Bauer, der sät. Der Segen, der durch die Geldspende entsteht, fällt auf die Geber zurück. Aber: Ohne Freude am Geben, kann auch kein Segen entstehen. Geben soll nicht zum Zwang werden. Wer wiederum weiß, mit welchem Segen das Geben verbunden ist, der gibt sicherlich gern (V.8). Wer schenkt, wird beschenkt!

Ab Vers 10 erklärt Paulus, warum Geben ein Glaubensakt ist. Paulus bezieht das Beispiel von dem Samen, der Frucht bringt, auf die korinthische Gemeinde. Alles, was sie an Geld verdienen, verdienen sie aus Gottes Gnade und Wirken. Wenn dieses Geld nun „gesät“ wird, bringt es Früchte, die die Versorgung der Armen gewährleisten kann. Wer glaubt, kann auch ganz großzügig geben, denn er weiß sich in Gottes Gnade gehalten (V.13). Glaube beinhaltet demnach auch soziales Verhalten gegenüber meinen Mitmenschen. Wer glaubt, ist eingebunden in den Leib Christi, dazu gehört auch das Mitleiden mit den Gliedern, denen es schlecht geht.

Zuletzt wendet Paulus den Blick auf Gott selbst (V.15). Er hat viel mehr gegeben, als wir jemals imstande gewesen wären. Seine Gabe ist unaussprechlich groß, indem er sich für uns opfert. Im Angesicht seiner Bereitschaft zu geben verblasst alles, was wir geben können.

2. Bedeutung für heute

Gern höre ich mir auf längeren Autofahrten das Hörbuch „Glück kommt selten allein“ von Eckart von Hirschhausen an. Ausgerechnet an dem Beispiel Geld erklärt er, wie unser Glücksgefühl gravierend beeinflusst werden kann. Unter anderem beschreibt er, wie glücklich wir allein schon dann sind, wenn der Vorgänger auf der Toilette an der Autobahnraststätte seinen Wertcoupon vergessen hat … Geld kann glücklich machen!

Darüber hinaus ist es erwiesen, dass viermal so viele Menschen hilfsbereit reagieren, wenn sie im Vorfeld eine Münze gefunden haben. Der Beschenkte wird somit selbst Schenkender.

Weiter sagt Hirschhausen: „Geld verdirbt nicht den Charakter, es macht ihn nur deutlich.“ – An dieses Wissen knüpft Paulus an, als er die Gemeinde in Korinth ganz ungeniert um großzügige Geldspenden bittet. Sie sollen nicht geizen, wenn es um die in Not geratene Gemeinde in Jerusalem geht. Paulus macht das Spenden zu einer Charaktersache oder vielmehr noch zu einer Glaubenssache, aus der ein bestimmter Charakter entspringt.

An Jesus zu glauben heißt, sein ganzes Leben in eine Abhängigkeit von ihm zu stellen, zu wissen dass Gott der Geber aller Dinge ist. Es ist seine Gnade, dass wir zum ewigen Leben berufen sind, seine Gnade, dass wir atmen, leben und lachen, so ist es auch seine Gnade, wenn wir lernen, studieren, arbeiten und verdienen können.

Vor der Aufforderung an uns zu geben, steht immer die Erkenntnis, dass wir Beschenkte sind. Wenn uns dies bewusst wird, wie reich Gott unser Leben macht, dann können auch wir unsere Herzen öffnen und geben. Denn wir haben nichts zu verlieren. Paulus beschreibt es mit Gottes grenzenloser Gnade, die er ausschüttet als umfassenden Segen über die Korinther.

Somit wird Geben immer zu einem Akt des Glaubens. Wer großzügig gibt und darauf vertraut, dass Gott ihn versorgt, der kann frei und fröhlich geben und muss sich nicht lumpen lassen oder geizen aus Angst, eigene Bedürfnisse nicht mehr stillen zu können.

3. Methodik für die Gruppe

3.1 Einzelarbeit

Wo bin ich beschenkt? Was macht mein Leben reich?

Jeder Teilnehmer bekommt die Aufgabe, auf einem Blatt Papier wenigstens zehn Dinge zu finden, wo er sich reich beschenkt fühlt bzw. was sein Leben reich und wertvoll macht.

3.2 Austausch

Tauscht euch über eure Ergebnisse aus. Jeder darf drei besondere „Geschenke“ von seinen zehn auswählen und sie der Gruppe vorstellen und beschreiben.

3.3 Videoclip oder Buchabschnitt/ Hörbuchabschnitt

Nutzt als Einführung zu dem Bibeltext den Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU (Wie einander helfen zum Segen wird für andere und für einen selbst – Bumerangeffekt) oder den beschrieben Buchabschnitt von „Glück kommt selten allein“ von Eckhart von Hirschhausen.

3.4 Austausch

Tauscht euch über das Video oder den Buchabschnitt aus. Folgende Fragen können dabei helfen.

- Was hat es mit dem Bumerangeffekt auf sich?

- Was sind die Folgen, wenn man einander hilft?

- Welche Erlebnisse habt ihr gemacht, wo euch geholfen wurde oder ihr helfen konntet?

3.5 Bibeltext

Lest gemeinsam 2. Korinther 9,1-15

3.6 Input

Beschreibe die Situation der Jerusalemer Gemeinde, z.B.

- dass es wichtig war, neben personeller auch finanzielle Unterstützung zu erfahren.

- dass diese Unterstützung zum Überleben der Gemeinden beitrug und somit zum Segen wurde bis in unsere Gegenwart.

Erkläre weiter, welche Folgen diese Großzügigkeit für die korinthische Gemeinde hatte, nämlich Gottes umfassenden Segen. Mache dabei deutlich, dass Paulus die Korinther dabei nicht erpresst hat im Sinne von kein Geld = kein Segen. Stattdessen hat er ihnen ihren eigenen Reichtum vor Augen geführt – einen Reichtum, den sie sich nicht selbst erworben, sondern den sie von Gott geschenkt bekommen haben. Wem nun das Ausmaß dieses beschenkt Werdens bewusst wird, der kann doch auch bereit sein, großzügig zu geben!

Nun kannst du den Text auf die Gegenwart übertragen. Führe vor Augen, wie beschenkt ihr seid. Nutze dabei unter anderem die Ergebnisse aus der vorhergehenden Einzelarbeit. Mache deutlich, dass alles, was wir haben, nicht ohne einen gnädigen Gott möglich wäre.

Weiter beschreibe, was es bedeutet, dass Gott sich uns geschenkt hat, damit wir leben können. Welche Auswirkungen hat dieser Gedanke, dass Gott uns befreit zum ewigen Leben (uns mit Freiheit beschenkt) auf unsere Bereitschaft zu geben?

3.7 Gruppe

Tauscht euch in der Gruppe zu folgenden Fragen aus:

- Wieviel traue ich Gott zu und wann übernehme ich lieber das Steuer?

- Wie schaffe ich es, mich ganz auf Gott als Versorger zu verlassen?

- Wie erlebe ich es, von Gott gesegnet zu sein?

- Wie kann ich selbst zum Segen werden?

3.8 Einzelarbeit

Wen kann ich wie in der nächsten Woche konkret beschenken? Bereite dazu ein kleines Schildchen vor (evtl. Kreditkartengröße, damit es in die Geldbörse passt). Auf diesem Schild darf nun jeder eine konkrete Sache schreiben, wo er selbst zum Segen für jemanden anderes werden kann.

3.9 Aufgabe an die Gruppe

Trauen wir uns zu, gemeinsam für ein Projekt zu sammeln, wo unser Geld zum Segen werden kann? Tauscht euch aus, ob diese Idee für euch denkbar und realistisch ist. Übt dabei keinen Zwang aus. Aber evtl. gelingt es, euch gegenseitig für ein Projekt zu begeistern, das ihr unterstützen wollt. Macht die Sammlung anonym, sodass sich niemand unter Druck gesetzt fühlt.

Die komplette TEC: 1/2018

98% der Jugendlichen besitzen ein Smartphone und 90% haben Internetzugang! Hauptbeschäftigung ist die Kommunikation! Über 90% nutzen WhatsApp. Teens nutzen ihr Smartphone wie selbstverständlich, ständig und für alles Mögliche. Heraus sticht dabei vor allem, dass es ihnen doch irgendwie um Beziehungen geht! Jugendarbeit kommt heutzutage an sozialen Netzwerken und neuen Medien nicht vorbei. Außer, sie will an den Jugendlichen vorbeileben. Längst schon sind Werbeaktionen bei Facebook für die nächste Freizeit, Selfies von der Gruppenstunde bei Instagram, Absprachen und Emojis bei WhatsApp und Onlineanmeldung zur Veranstaltung Normalität. Doch das Wichtigste ist immer noch die echte Beziehung. Davon lebt unsere Jugend- und Gemeindearbeit. Das ist neben der besten Nachricht dieser Welt unser höchstes Gut. Die Verabredung für das Treffen kann dort abgesprochen sein. Auch die Werbung für die Veranstaltung sollte sogar so modern wie möglich für die Jugendlichen sein, damit wir sie in ihrer Lebenswelt erreichen. Echte Anerkennung hat aber immer noch die besten Chancen gegen die scheinbar tollen Selbstdarstellungen. Auch das ist ein nondigitaler Fingerabdruck, den wir hinterlassen können. In dieser Ausgabe geht es uns neben vielen anderen Themen um die Chance einer Kultur, die nicht mehr wegzudenken ist. Ja, und gleichzeitig stehen wir für beziehungsbindende Werte, echte Erfahrungsräume und Offline-Zeiten, echte Wertschätzung, Freiraum zur Entfaltung!