Das Gleichnis ganz anders hören und nacherleben durch eine Erzählung mit Theaterszenen und Bodenbild

Die Idee

Das Gleichnis „Arbeiter im Weinberg“ wird eingebettet in eine Szene, eine Unterhaltung zwischen Jesus und den Jüngern, um den Impuls zu dem Gleichnis überhaupt zu verstehen.

Diese Szene kann von einer Person gespielt werden, in dem sie immer wieder an einer anderen Stelle steht, um die anderen Personen zu verkörpern. Möglich sind natürlich auch verschiedene Schauspieler.

Es folgt die Erzählung des Gleichnisses als schlichtes Bodenbild mit ganz wenig Material. Zum Schluss geht es noch einmal zurück in die Theaterszene, die die Gedanken der Zuhörer aufnimmt und verbalisiert. Anregungen zur weiteren Vertiefung sind auch zu finden.

Vorarbeit der Leitungsperson

Um als Leitungsperson das Gleichnis wirklich verstehen zu können, sollte eine gewisse Vorarbeit geschehen. Dazu Matthäus 19,27-30 und Matthäus 20,1-16 lesen, und für sich selbst folgende Fragen beantworten:

- Welche Personen kommen hier vor?

- An welchem Ort spielt es?

- In welcher Zeit spielt es und zu welcher Tageszeit?

- Was passiert alles? Kann man es in einzelne Abschnitte/Szenen gliedern?

- Was ist wohl der Kern, die Hauptaussage?

Zum Kontext:

Davor in Matthäus 19 ist zu finden:

- Der reiche Jüngling

- Vom Lohn der Nachfolge (u. a. Mt 19,30: Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein.)

Danach in Matthäus 20, 17ff. ist zu finden:

- Dritte Leidensankündigung

- Vom Herrschen und Dienen

Theaterszene und Erzählung mit Bodenbild

Material:

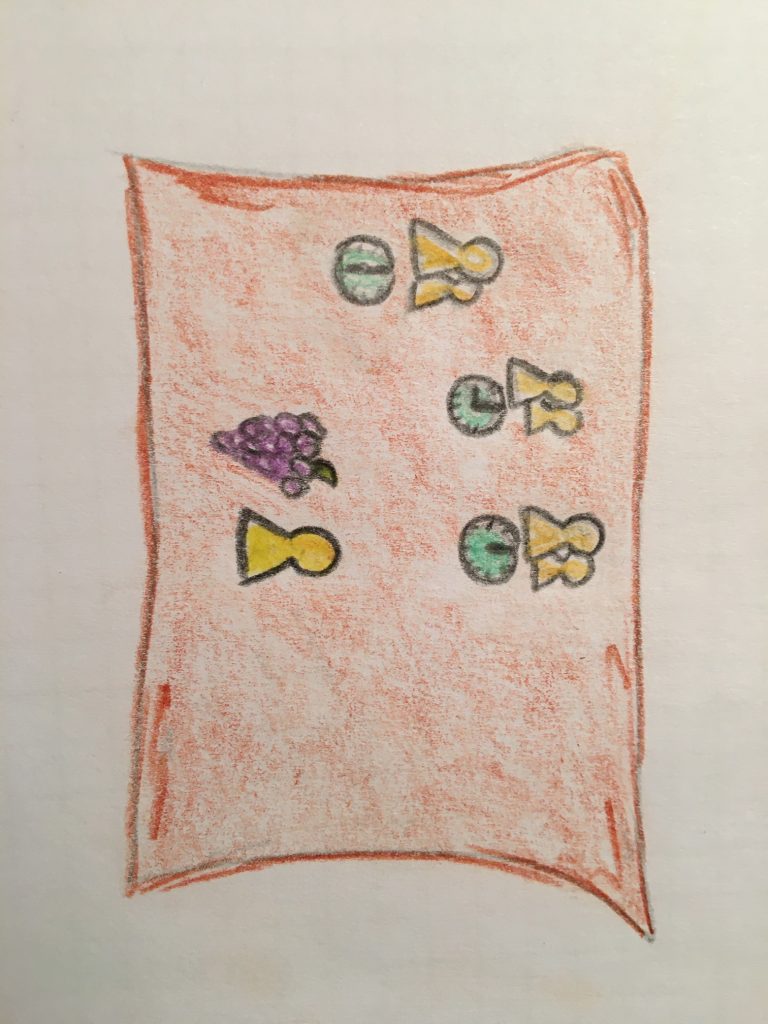

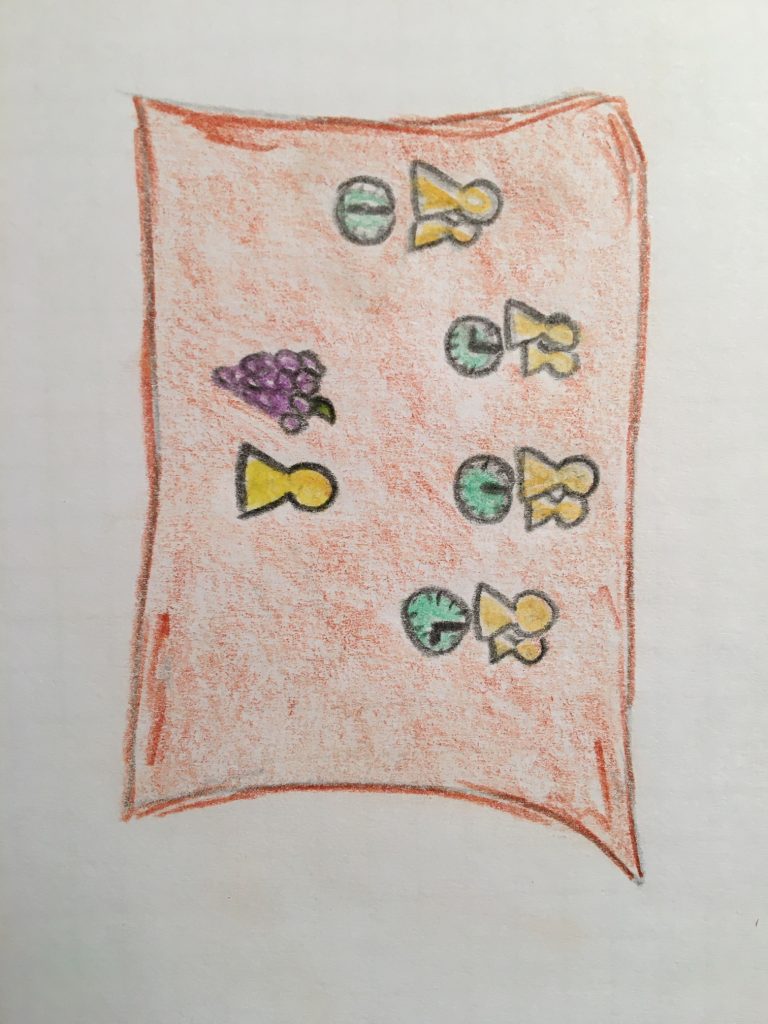

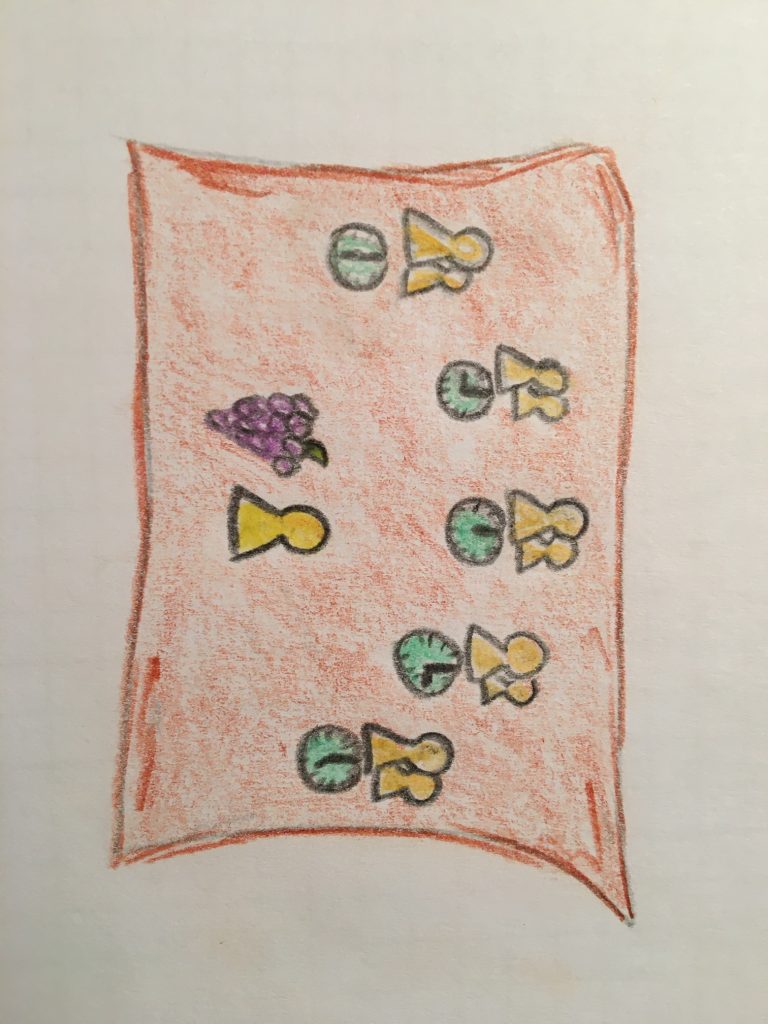

Braunes Tuch, Weintrauben (echt oder gemalt), 11-16 Holzkegel (oder Korken), 5 angedeutete „Uhren“ mit verschiedenen Uhrzeiten, 1 Denar/Münze (echte Münze oder aufgemalt)

Hinweise zur Erzählung und zum gesamten Ablauf:

Die Erzählung besteht aus einer Rahmengeschichte, in der Jesus und seine Jünger sich unterhalten und nachdenken. Diese wird als einfache 1-Mann-Theaterszene gespielt, indem man in verschiedene Rollen schlüpft und dabei immer die Position wechselt, oder es gibt ausreichend Schauspieler.

Jesus erzählt dann zur Klärung der Frage nach gerechter Belohnung für das Mitgehen und das Zusammensein mit ihm eine Rätselgeschichte / ein Gleichnis. Dazu hinknien und langsam das Bodenbild entstehen lassen.

Dann geht die Unterhaltung der Jünger mit Jesus weiter. Dazu wieder aufstehen, einen Schritt vom Bodenbild zurücktreten, kurz warten und dann wieder in die Schauspielrollen schlüpfen.

Das Ende ist offen gestaltet. Die Teilnehmenden sollen selbst nachdenken, was gerecht und ungerecht ist, was der Lohn dafür sein kann, mit Jesus zusammen zu sein. Theologisieren schließt sich an.

Weitere Hinweise

- Die Rahmengeschichte kann man als „Schauspieleinlage“ erzählen, wie oben beschrieben. Im Stehen oder Herumlaufen, wie die Jünger in der Rahmenhandlung, oder man erzählt „sitzend“.

- Für die Rätselgeschichte dann hinknien und das Bodenbild nach und nach aufbauen.

- Für den zweiten Teil der Rahmengeschichte wieder aufstehen, etwas hin- und hergehen und beim Nachdenken das Bodenbild betrachten.

- Theologisieren: siehe Tipps nach der Erzählung

Erzählung:

Petrus kickt einen Stein vor sich her. Er geht neben Jesus. Die Jünger sind wieder unterwegs. Sie sind viel unterwegs mit Jesus. Sie erleben auch viel mit ihm. Sie hören seine Worte.

Petrus ist in Gedanken. Es ist gar nicht so einfach, alles zu verstehen, was Jesus sagt oder tut. Was er von Gott erzählt. Und was er vom Himmelreich erzählt.

Petrus setzt an: “Du, Jesus …?!“ Dann verstummt er wieder. Wie soll er es fragen?

Jesus schaut Petrus auffordernd an.

Petrus setzt noch einmal neu an: „Du, Jesus … also, wie ist das denn jetzt so …? Also – wir gehen ja jetzt bei dir mit. Wir haben unsere Familien zu Hause gelassen und unsere Arbeit aufgehört, um mit dir mitzugehen. Und das ist ja auch spannend. Wirklich! Aber wie ist das denn – kriegen wir denn dafür auch eine Belohnung?“

Jesus schaut Petrus an. „Petrus, ich sage dir: es lohnt sich. Es lohnt sich, dass du mitgekommen bist, es lohnt sich, dass du mich kennenlernst, es lohnt sich, Fragen zu stellen und nachzudenken.“

Petrus überlegt: „Es lohnt sich, sagst du. Das heißt, dann kriegen wir eine extra große Belohnung, oder? Weil wir zu dir gehören?!“

Jesus geht einige Schritte und meint dann: „Ihr gehört zu mir. Und andere Menschen gehören zu mir. Ich freue mich über jeden. – Weißt du, viele, die die Ersten sind, werden die Letzten sein, und die Letzten werden die Ersten sein.“

Petrus schaut Jesus an. „Puh, Jesus, das ist jetzt aber schwierig. Wie meinst du das??“

Jesus geht eine Weile schweigend neben Petrus her. Auch die anderen Jünger schauen ihn erwartungsvoll an.

Jesus schaut in die Ferne und Petrus flüstert Jakobus zu: „Wieder eine Rätselgeschichte! Ich bin mir sicher!“ Und da beginnt Jesus zu erzählen …

(braunes Tuch in die Mitte legen)

Das ist ein Marktplatz. Hier stehen früh am Morgen die Menschen, die eine Arbeit für den Tag suchen. (Figurenkegel in einer Ecke aufstellen, symbolische Uhr: 6 Uhr)

Es ist die Zeit der Weinernte. (Trauben in die Mitte legen)

Der Weinbergbesitzer kommt auf den Marktplatz. (weiterer Kegel neben die Trauben)

Er braucht Arbeiter für seinen Weinberg. „Wer will heute für mich arbeiten?“

Die Arbeiter kommen. Sie besprechen den Lohn für den Tag. „Einen Denar zahle ich für die Arbeit in meinem Weinberg!“, sagt der Weinbergbesitzer. Das ist ein guter Lohn. So viel, wie man für einen Tag zum Leben braucht. (Münze/Denar neben den Weinbergbesitzer legen)

Die Arbeiter sind zufrieden. Sie machen sich an die Arbeit. (Figurenkegel etwas weiter versetzt neben den anderen aufstellen und Uhr dazulegen, symbolische Uhr: 9 Uhr)

Um 9 Uhr kommt der Weinbergbesitzer wieder auf den Marktplatz. Er sieht immer noch Menschen dort stehen, die am Morgen keine Arbeit gefunden hatten. Sie hoffen, dass noch jemand kommt, der sie anstellt.

Der Weinbergbesitzer erklärt: „Ihr könnt auch in meinem Weinberg arbeiten. Ich will euch angemessen bezahlen.“

Und so geht es auch um 12 Uhr und um 15 Uhr. Auch denen gibt der Weinbergbesitzer Arbeit. Die Ernte ist größer als gedacht. „Ich gebe euch, was ihr braucht!“, sagt er. Die Menschen danken ihm und machen sich an die Arbeit.

(Kegel wieder im Abstand zu den anderen aufstellen und Uhrzeiten dazulegen)

Dann ist es 17 Uhr. (Uhr hinlegen)

Eine Stunde vor Feierabend. Als der Weinbergbesitzer über den Marktplatz geht, entdeckt er noch weitere arbeitslose Menschen. Sie sitzen auf dem Boden, entmutigt. Keiner wollte sie.

Der Weinbergbesitzer hilft ihnen auf. „Dann arbeitet in meinem Weinberg. Auch für euch habe ich noch etwas zu tun.“ Und er schickt sie in seinen Weinberg. „Ich gebe euch dafür das, was ihr braucht.“, sagt der Weinbergbesitzer.

Die Jünger schauen Jesus an. „Lass mich raten!“, sagt Petrus. „Ich weiß, wie es weitergeht.“ Die anderen Jünger überlegen noch. Jesus erzählt ihnen immer wieder solche Rätselgeschichten.

Petrus meint: „Also: die Letzten waren ja nur eine einzige Stunde da. Aber sie bekommen trotzdem etwas zu essen. Aus lauter Freundlichkeit des Herrn.“ Petrus schaut stolz in die Runde. Das war schlau von ihm, denkt er bestimmt.

Der Jünger Jakobus will auch miträtseln. „Die Ersten bekommen das, was ausgemacht wurde.“ „Also einen Denar“, fällt ihm Judas ins Wort.

„Und was bekommen die anderen?“, fragt jemand aus der Gruppe der Frauen.

Jesus schaut in die Runde. „Was braucht ein Mensch, damit er für einen Tag genug zum Leben hat?“

Wie aus einem Munde rufen einige: „Einen Denar!“

Jesus nickt. „Genauso ist es. Deshalb bekommen sie einen Denar.“

„Alle!?“, fragt Jakobus.

Die Jünger sind verwirrt. Still laufen sie weiter, jeder ganz in Gedanken versunken.

Es bleibt lange still, man hört nur die Schritte auf dem Weg.

Plötzlich platzt Johannes in die Stille: „Aber müssen nicht die Ersten mehr bekommen?“

Man sieht einige Jünger bestätigend nicken.

„Mehr als genug?“, fragt Petrus. „Wozu eigentlich?“

nach Matthäus 20,1-16

Theologisieren mit der Gruppe

Erst mal ganz frei abwarten, was an Reaktionen kommt. Dazu auch eine kleine Pause aushalten.

Satzanfänge anbieten, indem man diese Satzanfänge entweder gleichzeitig oder nacheinander auslegt, ohne zu reden … : Ich denke … / Ich frage mich …/ Geärgert hat mich … / Gefallen hat mir … / Also ich finde …

Oder man kann Impulsfragen stellen – zum Beispiel:

- Was sagt ihr zu dieser Rätselgeschichte?

- Denkt ihr, die Jünger haben die richtige Lösung herausbekommen?

- Warum könnte Jesus sich diese Rätselgeschichte überlegt haben?

- Was ist „mehr als genug?“

Eine weitere Möglichkeit wäre, Impulswörter beim Bodenbild auszulegen (gerecht / ungerecht / genug / mehr als genug / Belohnung für: zu Jesus gehören / die Ersten und die Letzten) und abzuwarten, was an Reaktion kommt. Oder die Teilnehmenden Sätze oder Fragen formulieren lassen, die eins oder mehrere dieser Wörter aufnehmen.

Vertiefung / Abschluss:

Jeder Teilnehmende bekommt eine Karte mit einem Denar drauf (Bilder im Internet zu finden). Jeder darf sich notieren, welche Gedanken er mitnimmt.

Oder ein Gebet an Gott aufschreiben – von ihm selbst, oder in der Rolle als Arbeiter im Weinberg. Spannend wäre es auch, zu vergleichen, was ein Arbeiter schreibt, der um 6 Uhr begonnen hat, und was der schreibt, der um 17 Uhr begonnen hat. Oder ein Gebet aus der Sicht von Petrus.

Eine weitere Vertiefungsmöglichkeit wäre auch, einen Tag später die Jünger noch mal zusammensitzen zu lassen -> die Teilnehmer spielen die Jünger. Sie sitzen zusammen ohne Jesus und unterhalten sich noch einmal über das Gleichnis und über Jesus.

Je nach Alter der Teilnehmer kann auch noch mal konkreter überlegt werden, was dieses Gleichnis nicht nur für die Jünger damals bedeutet hat, sondern auch für uns heute.

Und vielleicht hat die Gruppe ja Lust bekommen, weitere Rätselgeschichten / Gleichnisse Jesu anzuschauen und zu knacken.

Eine Annäherung an das Gleichnis “Die Arbeiter im Weinberg” mit selbst durchlebter Erfahrung und Erzählpantomime

Besondere Hinweise: Ergebnisse dieser Gruppenstunde können in einem Gottesdienst weiterverwendet werden. Weitere Methoden können aus dem zugehörigen Baustein entnommen werden.

Erzählpantomime

Material: große verstellbare Uhr, Geldsäckchen mit Münzen (z. B. Schokogeld), kleine Glocke oder Holzhammer/Fleischklopfer, Tisch, Stab mit Mund, Papier und Stifte, Fotokamera oder Handykamera

Erklärung zur Erzählpantomime:

Der Gruppenleiter liest den Text vor und die Teilnehmenden spielen pantomimisch ihre Rolle.

- Variante 1: Immer, wenn der Erzähler einen Satz in direkter Rede vorliest und einen Stab hochhält, auf dem an der Spitze ein großer Mund aus Pappe angebracht ist, dann wiederholt die entsprechende Person / Personengruppe diesen Satz.

- Variante 2: Immer, wenn der Erzähler in der Geschichte innehält und mit einer Handbewegung auf eine einzelne Person oder die gesamte Szene zeigt, dürfen diese frei improvisieren und das sagen / so agieren, wie sie es von diesen Personen vermuten. Hand des Erzählers ausgestreckt nach oben bedeutet: wieder stumm werden …

Der folgende Erzählvorschlag ist gekennzeichnet mit den Momenten, in denen der Stab hochgehalten wird. Entscheidet man sich für die freie Rede, könnten genau auch diese Stellen die Möglichkeit zum freien Spiel sein.

Ablauf:

Für die Erzählpantomime müssen zuerst die Rollen vergeben werden. Dies kann per Losverfahren geschehen, oder man nennt die Rollen und die Teilnehmenden melden sich dafür.

Es gibt – je nach Anzahl der Gruppengröße – die Möglichkeit, dass nur ein Teil der Teilnehmenden spielt und die anderen als Zuschauer fungieren. Bei vielen Teilnehmern können die „Arbeitergruppen“ entsprechend viele Teilnehmenden zugewiesen bekommen, oder aus dem „Chef“ wird eine „Chefetage“ mit 2-3 Personen, die Gewerkschaft kann auch durch mehrere vertreten werden, usw.

Rollen:

- Arbeitergruppe 1 (2-X Personen)

- Arbeitergruppe 2 (2-X Personen)

- Arbeitergruppe 3 (2-X Personen)

- Arbeitergruppe 4 (2-X Personen)

- Arbeitergruppe 5 (2-X Personen)

- Chefetage (1-3 Personen)

- Gewerkschaft (1-X Personen)

- Richter (1-2 Personen)

- Anwalt (2-4 Personen)

Tipp:

Wer möchte, kann parallel zu der Erzählpantomime Fotos machen, die z. B. in einem Gottesdienst verwendet werden können. Entweder, um das Gleichnis als Schriftlesung mit passenden Begleitfotos zu lesen, oder auch, um während der Predigt passende Bilder zu zeigen.

Erzählvorschlag für Erzählpantomime

Uhr auf 6 stellen, die Person/en der Chefetage setzen sich hinter den Tisch, das Geldsäckchen liegt auf dem Tisch

Es ist 6 Uhr. Die Chefetage sitzt am Tisch. Heute ist gute Arbeit im Angebot. Die Arbeitergruppe 1 kommt zur Chefetage und stellt sich vor dem Tisch auf. Die Lohnverhandlungen beginnen. Eine Münze für einen Tag bietet die Chefetage an. Das ist ein faires Angebot. Die Chefetage sagt: „Eine Münze für einen Tag!“ (Mund hochhalten und wiederholen lassen) Die Arbeiter schauen sich an, sind sehr zufrieden mit dem Angebot. Sie nicken und bestätigen: „Eine Münze für einen Tag!“ (Mund hochhalten und wiederholen lassen) Die Arbeiter ziehen los zu ihrem Arbeitsplatz, die Chefetage schaut zufrieden hinterher.

Uhr auf 9 stellen

Es ist 9 Uhr. Schon drei Stunden sind vergangen, die Arbeiter, die morgens eingestellt wurden, arbeiten fleißig. Aber die Chefetage hat festgestellt, dass sie noch mehr Arbeiter brauchen könnte. Sie ruft wieder auf, dass Arbeitssuchende sich gern noch bei ihnen melden können. Die Arbeitergruppe 2 kommt zur Chefetage. Die Lohnverhandlungen beginnen, die Chefetage verspricht einen gerechten und angemessenen Lohn. („Wir versprechen euch einen angemessenen Lohn!“ – Mund hochhalten) Die Arbeiter sind mit dieser Zusage einverstanden. („Ja, wir nehmen die Arbeit an. Für einen gerechten, angemessenen Lohn!“) Die Arbeitergruppe 2 macht sich auf den Weg zur Arbeit – alle sind froh, dass auch sie trotz der fortgeschrittenen Zeit doch noch einen Arbeitsplatz bekommen haben.

Uhr auf 12 stellen

Es ist 12 Uhr. Immer noch scheinen Arbeiter zu fehlen, immer noch gibt es Menschen ohne Arbeit. Die Chefetage begrüßt die Arbeitergruppe 3. Es ist nun schon Mittag. Die erste Gruppe hat schon 6 Stunden Arbeit hinter sich, die zweite Gruppe arbeitet auch schon 3 Stunden. Sie freuen sich auf ihren gerechten Lohn. (Mund hochhalten) Die Arbeitergruppe 3 kommt zum Tisch der Chefetage. Nur noch ein halber Tag liegt vor ihnen, sie schauen die Chefetage fragend an. Doch die Chefetage nickt freundlich. Auch für sie gibt es noch Arbeit. Auch für sie soll es einen angemessenen und gerechten Lohn geben. (siehe Wdh. der Sätze von 9 Uhr mit Mund hochhalten)

Uhr auf 15 stellen

Es ist 15 Uhr. Gerade noch 3 Stunden bis zum Ende des Arbeitstages. Und immer noch stellt die Chefetage neue Leute ein. Die Arbeitergruppe 4 kommt zur Chefetage und ist sichtlich erleichtert, dass auch sie noch eingestellt wird. Für einen angemessenen Lohn. Sie denken: „Besser wenig als gar nichts …“ (Mund hochhalten)

Uhr auf 17 stellen

Es ist 17 Uhr. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Alle Arbeiter, die heute eingestellt wurden, haben hart gearbeitet, um sich ihren Lohn zu verdienen. Am meisten die, die morgens um 6 Uhr angefangen haben. Aber auch die anderen. Nur noch eine Stunde ist zu arbeiten, dann trifft man sich bei der Chefetage und der Tageslohn wird ausgezahlt. Aber halt! Da sind ja immer noch welche! Die Arbeitergruppe 5 steht noch da. Die sehen aber auch nicht grade so aus, als ob sie vor Kraft strotzen. Relativ verständlich, dass die keine Arbeit bekommen haben. – Und was passiert? Die Chefetage geht zu denen hin??! Und bietet ihnen auch noch Arbeit an? Zu einem angemessenen Lohn. Nun ja, viel kann das wohl nicht mehr sein. Für eine einzige Stunde Arbeit. Aber sie nehmen das Angebot dankbar an. (Mund hochhalten)

Uhr auf 18 stellen

Geschafft! 18 Uhr. Der Arbeitstag ist zu Ende. Die Arbeitsgruppen stellen sich im Halbkreis auf – um den Tisch der Chefetage. Sie erwarten ihren Lohn. Das Geldsäckchen liegt auf dem Tisch. Die Chefetage ruft aus: „Willkommen zur Lohnauszahlung des heutigen Tages!“ (Mund hochhalten) Alle schauen erwartungsvoll zur Chefetage. „Wir beginnen mit denen, die als letztes zu uns gestoßen sind. Mit denen, die eine Stunde gearbeitet haben! Arbeitsgruppe 5, bitte vortreten!“ Die Chefetage greift zum Geldsack und gibt jedem Arbeiter eine Münze. Dann bekommen die, die um 15 Uhr angefangen haben auch eine Münze. Und jeder, der um 12 Uhr angefangen hat, auch eine Münze. Und die, die um 9 Uhr angefangen haben, auch eine Münze. Und zuletzt die, die morgens um 6 Uhr begonnen haben, bekommen eine Münze.

Hier endet der Erzähler. Reaktionen abwarten oder noch den Satz nachschieben:

„Wir hören, was in den einzelnen Gruppen getuschelt wird …“

Am besten gruppenweise den Arbeitern Gehör geben. Entweder die Gespräche frei improvisieren lassen, oder bei zurückhaltenderen Gruppen pro Gruppe ein Statement schreiben und dann verlesen lassen.

Nun kommen noch die Anwälte und die Gewerkschaft ins Spiel. Der Unmut ist groß, die Chefetage räumt ihren Platz, nimmt das Geldsäckchen mit und der Richter (evtl. mit Beisitzern) setzt sich hinter den Tisch. Er bekommt eine kleine Glocke oder einen Holzhammer auf den Tisch, um seine richterliche Ansprache mit Klingeln/Klopfen zu eröffnen oder auch, um damit gegebenenfalls für Ruhe zu sorgen.

Es spricht der Anwalt der Arbeitergruppen 1-4. Es spricht die Gewerkschaft. Die Arbeitergruppe 5 hält sich eingeschüchtert zurück, oder man gibt auch ihnen einen Anwalt.

Ebenso spricht der Anwalt der Chefetage. Welche Argumente finden sie?!

Mit den Statements der Anwälte kann das Ganze beendet werden – oder man lässt den Richter noch einen Richterspruch fällen, ganz frei nach seinem Gerechtigkeitsempfinden (evtl. auch ermutigen, falls der Bibeltext bekannt ist, selbst zu entscheiden, was man für fair hält).

Gespräch

Mit den Teilnehmenden die verschiedenen Reaktionen/Statements besprechen. Gemeinsam den möglichen erwartbaren Ausgang dieser Geschichte überlegen. Dann den tatsächlichen Ausgang der Geschichte erzählen oder direkt den Bibeltext Matthäus 20 vorlesen.

Warum handelt „die Chefetage“ / der Weinbergbesitzer so?

Gedanken sammeln.

Was geschah eigentlich, bevor Jesus dieses Gleichnis erzählt hat?

- Erzählung von Petrus, der nach gerechtem Lohn für die Nachfolge fragt. Wie wird es entlohnt werden, dass sie alle ihre Familien verlassen haben, ihren Arbeitsplatz? Dass sie Jesus nachfolgen, mit ihm gegangen sind, täglich bei ihm sind? Petrus fragt: Was haben wir davon?!

- Jesus erklärt: Es wird sich für euch lohnen. Auf jeden Fall! Und er sagt den Satz: Die Letzten werden die Ersten sein, und die Ersten werden die Letzten sein. (Mt 19,30)

Wenn das die Frage war – der Lohn der Nachfolge, die Belohnung, wenn man an Jesus glaubt, was es bringt – was will Jesus dann mit dem Gleichnis sagen?

- Diskussionsrunde

Deine Meinung

Immer zu zweit notieren die Teilnehmenden ihre Meinung zu dem Gleichnis. Das, was sie beschäftigt, was sie ärgert, was sie überzeugt, was sie überlegen … Sie notieren ihre Gedanken in zwei Kommentaren:

- Erster Kommentar: Was will Jesus damit sagen, wenn er dieses Gleichnis / diese Rätselgeschichte erzählt?

- Zweiter Kommentar: Noch mal zugespitzt, nicht nur das Thema Neid und Zufriedenheit sehen im „normalen Leben“. Nochmal an Petrus denken, der Jesus gefragt hat, was es ihm denn nun bringt, dass er schon so lange mit Jesus unterwegs ist. Überlegen, was man dazu sagen würde, wenn Gott auf dem Platz des Weinbergbesitzers sitzt und „den Lohn“ ausgibt. Und die einen beschweren sich, dass sie schon 80 Jahre an Gott glauben, sich für ihn einsetzen, kirchliche Gruppen geleitet haben – das muss doch mehr wert sein als bei denen, die gerade erst neu zum Glauben gekommen sind. Oder als bei denen, die zwar glauben, aber sich nirgendwo ehrenamtlich für Gott einsetzen. Oder als bei denen, die sich erst 5 Minuten bevor sie gestorben sind entschieden haben an Gott zu glauben.

Diese Statements können vorgelesen werden und damit einen Abschluss bilden. Oder sie können weiterverwendet werden, z. B. in einem Gottesdienst als Teil der Predigt.

Einige Beispiele von Jugendlichen, die sich Gedanken zum Gleichnis „Arbeiter im Weinberg“ gemacht haben

Diese Beispielsätze von „real existierenden Jugendlichen“ können auch ausgedruckt und als Diskussionsgrundlage verwendet werden. Dies ist vor allem geeignet für die Gruppen, die etwas „stiller“ sind und sich noch nicht so stark trauen, die eigene Meinung zu sagen.

- Jesus sorgt für das Recht, das Gott für richtig hält.

- Wir finden schon, dass die, die länger glauben, mehr belohnt werden sollten.

- Vor Gott steht jeder gleich da, egal was er getan hat, man sollte nur sein ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Und vor Gott ist jeder gleichberechtigt.

- Gott findet es nicht schlimm, wenn man erst 5 Minuten glaubt oder 50 Jahre. Ihm ist es nur wichtig, dass man auf ihn sein Vertrauen setzt und man sollte seine Sünden bereuen.

- Die Geschichte ist unfair, da die, die mehr und länger gearbeitet haben, auch mehr bekommen sollten. Man soll mit Jesus mitgehen, da man dort lernt, dass man zufrieden sein soll mit dem, was man hat (egal ob wenig oder viel).

- Wir finden es sinnvoll und gut, da Gott ja auch alle Menschen liebt, egal, welche Leistung sie bringen.

- Es werden irgendwann alle belohnt. Es ist egal, wie spät. Alle werden irgendwann belohnt und alle gleich. Jeder kommt mal als Erster dran, jeder bekommt das, was man versprochen bekommt.

- Es ist ein Unterschied, wenn man als Christ glaubt oder einfach nur so sagt, dass man nur glaubt.

- Gott sorgt für Chancengleichheit!

- Einmal Christ, immer Christ.

- Das Leben ist manchmal nicht gerecht.

- Gott unterscheidet nicht, wie lange und wie stark jemand glaubt, sondern es ist nur wichtig, dass man glaubt.

- Für uns ist es erstmal unfair. Aber alle haben das bekommen, was ihnen versprochen wurde. Gott hilft einem und liebt einen, egal was man leisten. Auch wenn man nicht materiell oder mit Geld belohnt wird, ist man immer um eine Erfahrung reicher.

- Wir finden es sinnvoll, denn alle sollen gleich behandelt werden. Niemand darf ausgeschlossen werden, egal welche Leistung er bringt.

- Es ist unfair. – Jesus erzählt die Geschichte, weil er will, dass jeder seine Familie ernähren kann.

- Gott hat IMMER recht und zeigt uns den richtigen Weg?

- Ein Pfarrer, der richtig krass ist und voll krass an Gott glaubt, bekommt bei Gott genauso viel wie ein “normaler“ Christ.

- Ja, es ist richtig, wenn alle bei Gott gleich behandelt werden, weil Gott alle liebt und keine Unterschiede macht, auch nicht in der Länge oder der Art des Glaubens.

- Du sollst dich nicht beschweren, was andere bekommen und wie viel, sondern du sollst glücklich darüber sein, was du bekommst, und auch froh sein, dass du überhaupt etwas bekommst. Das meinte Jesus mit der Geschichte.

- Gottes Gerechtigkeit ist: jeder, der wirklich an ihn glaubt, wird „aufgenommen“, es ist unabhängig davon wie lange man schon glaubt und zu Gott gehört.

Die Osternacht fordert zu einer besonderen »Nachtschicht« heraus und hat die KON-Redaktion zu diesem Thema inspiriert. Stundenentwürfe für eine Gethsemane-Nacht und die Osternacht, für eine Pyjamaparty und Nachtgeländespiele gehören ebenso zu diesem Paket wie der Hintergrundartikel über »Eulen« und »Lerchen« (die Schlaftypen), Bibelarbeiten über nächtliche Geschichten von Nikodemus und Petrus auf dem Meer und den Todesengel in der Nacht vor dem Auszug des Volkes Israel. Zwei Kreativangebote für selbstgemachte Fackeln und einen beruhigenden Tee beenden die »Nachtschicht«.

Eine Themenreihe mit Artikeln für Mitarbeiterinnen, Bibelarbeiten, Andachten, Stundenentwürfen und Kreativangeboten, ausgedacht für Mädchen von 12 bis 17, meistens aber auch in gemischten Gruppen zu verwenden.

Ein Konzept, wie man einen Spätgottesdienst zu Ostern feiern kann: mit vielen Liedern, dem Aushalten der Dunkelheit und einem gemeinsamen Agape-Mahl am Ende.

Um diesen Gottesdienst zu feiern, brauchst du ein Team, das dir bei der Durchführung hilft und musikalische Unterstützung. Der Rest geht dann ganz einfach. Wenn du diesen Ablauf ohne Veränderungen durchführen möchtest, reicht dir ein Vorbereitungstreffen mit dem Team, um alle Aufgaben zu verteilen und den Ablauf zu besprechen. Und dann kann es auch schon losgehen!

Hinweis für die musikalische Begleitung: Während der ersten Hälfte des Gottesdienstes ist es in der Kirche dunkel. Darum sollte auch bei den Liedern möglichst wenig Licht im Einsatz sein! Die Lieder sind Vorschläge und können den vor Ort bekannten Liedern angepasst werden.

Den Ablauf, wie du ihn hier findest, haben wir oft zusammen gefeiert – er hat sich, mit immer mal kleinen Veränderungen, im Laufe der Jahre bewährt. Das Besondere an diesem Konzept: Es gibt immer wieder kurze Phasen von Dunkelheit und Stille, in der die Gemeinde über das Gehörte nachsinnen kann. Diese Phasen werden in der Regel als sehr eindrücklich und bewegend wahrgenommen.

Ablauf des Gottesdienstes

»Bleibet hier und wachet mit mir …«

Wir treffen uns vor der Kirche am Feuerkorb und stimmen uns auf den Gottesdienst ein. Dann wird, quasi als Startsignal, dieses Lied angestimmt.

Einzug in die Kirche

Wir ziehen gemeinsam in die dunkle Kirche ein. Dabei haben nur die Mitarbeiter mit Taschenlampen etwas Licht, der Rest der Kirche liegt im Dunkeln. An der Kirchentür bekommen die Gottesdienstbesucher alle einen Stein, den sie festhalten sollten.

Dunkelheit und Stille:

Wir geben den Besuchern Zeit, im Raum anzukommen

Begrüßung

Es erfolgt eine kurze Begrüßung von vorne (nur minimales Licht mit einer Pultlampe o.ä.), um die Gemeinde kurz mit dem folgenden Ablauf vertraut zu machen.

Weiterer Ablauf

- Dunkelheit und Stille

- Schriftlesung 1 aus Lukas 1,1–8: Ein Sprecher liest die Verse von vorne, nach einer kurzen Pause antwortet die Gemeinde mit dem Taize-Lied »Bleib mit deiner Gnade«, das 3x gesungen wird

- Dunkelheit und Stille

- Schriftlesung 2 aus Johannes 13, 1–9: Ein Sprecher liest die Verse von vorne nach einer kurzen Pause antwortet die Gemeinde mit dem Taize-Lied »Bleib mit deiner Gnade«, das 3x gesungen wird

- Dunkelheit und Stille

- Schriftlesung 3 aus Johannes 13, 36–38 und Johannes 18, 1–11: Ein Sprecher liest die Verse von vorne. Nach einer kurzen Pause antwortet die Gemeinde mit dem Lied: »Jesus, remember me«, das 3x gesungen wird

- Dunkelheit und Stille

- Schriftlesung 4 aus Lukas 22, 54–62: Ein Sprecher liest die Verse von vorne, nach einer kurzen Pause antwortet die Gemeinde mit dem Lied: »Jesus, remember me«, das 3x gesungen wird

- Dunkelheit und Stille

- Schriftlesung 5 aus Lukas 23, 32–43 und Markus 15, 33+34+37: Ein Sprecher liest die Verse von vorne, nach einer kurzen Pause antwortet die Gemeinde mit dem Taize-Lied: »Lamm Gottes«, das 3x gesungen wird

- Dunkelheit und Stille

- Begegnung mit Gott / Last abgeben – mit Steinen: Wir laden die Gemeinde ein, nach vorne an das Kreuz zu kommen und ihre Steine als Sinnbild für ihre Schuld und Last abzulegen, die Jesus am Kreuz auf sich genommen hat. In dieser Zeit werden drei Lieder gesungen, die per Beamer projiziert werden: Above all / Lege deine Sorgen nieder / In Christ alone

- Dunkelheit und Stille

- Schriftlesung 6 aus Psalm 22, 2–7+20: Ein Sprecher liest die Verse von vorne, nach einer kurzen Pause antwortet die Gemeinde mit dem Lied: »Oh Lord, hear my prayer«, das 3x gesungen wird

- Dunkelheit und Stille

- Osterkerze: Nun wird von hinten die Osterkerze nach vorne ans Kreuz gebracht, dazu singt die Gemeinde das Lied: »Morgenstern«

- Schriftlesung 7 aus Johannes 21,1–18: Ein Sprecher liest die Verse von vorne und die Gemeinde antwortet mit dem Refrain des Liedes »Morgenstern«, der 2x gesungen wird

Impuls:

- Es gibt einen kurzen, knackigen Impuls zu dem Thema »Jesus schenkt dir einen Neuanfang und bringt Licht in dein Leben«

Begegnung mit Gott:

- Jetzt bekommt die Gemeinde die Gelegenheit, erneut ans Kreuz zu gehen und dort beschenkt zu werden mit einem großen Teelicht, das zu Hause an Jesus als Licht der Welt erinnern soll. In dieser Zeit gibt es einen Lobpreis mit drei Liedern: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt / Tell the world / Alles neu

Agape-Mahl

Wir feiern miteinander ein Agape-Mahl mit Weintrauben und Fladenbrot, um niemanden auszuschließen. Während der Vorbereitung singt die Gemeinde »Wunderbarer Hirt«.

Fürbitten

für uns und die Welt

Segen

Instrumentalmusik

Das Ziel

Starter

Wo man einander verzeiht, zieht Freude ein.

Checker

Gottes Wort zeigt uns, wie Versöhnung geschieht und gelingt.

Der Text an sich

Es ist ca. 20 Jahre her, dass Jakob sich durch eine List den Segen seines Vaters Isaak erschlichen hat. Nun ist er mit seiner Familie und seinem ganzen Besitz unterwegs von Haran in seine Heimat. In der Zeit in Haran hat er erlebt, dass Gott auf seiner Seite war. Alles, was er begonnen hat, war von Erfolg gekrönt. Er hat Ehefrauen und Kinder bekommen und war in der Viehzucht sehr erfolgreich. Aber er musste auch selbst schmerzlich erfahren, wie es ist, betrogen zu werden. Lea, seine erste Frau, wurde ihm von seinem Schwiegervater „untergejubelt“, und als er den Betrug entdeckte, war es zu spät. Auf die Frau, die er liebte, Rahel, musste er nochmals sieben Jahre warten.

Bilha und Silpa sind die Mägde von Lea und Rahel. Auf den Wunsch seiner Frauen nahm Jakob diese beiden zu seinen Nebenfrauen, wie es damals üblich war. Die Nachkommen der Mägde (Nebenfrauen) galten als legitime Nachkommen von Lea und Rahel.

Nun ist er auf dem Weg in die Heimat und sieht der Begegnung mit seinem Bruder entgegen. Um ihn gnädig zu stimmen, schickt er ihm Geschenke voraus. Als er Esau mit 400 Mann auf sich zukommen sieht, bringt er seine Familie in Stellung. Jakobs Furcht vor einer Auseinandersetzung erklärt die Aufstellung der Frauen und Kinder (V.1.2). Um seine Lieblingsfrau Rahel und deren Sohn Josef zu schützen, stellt Jakob sie hinter die Mägde und Lea mit ihren Kindern.

Dann geht Jakob auf Esau zu und zeigt durch seine Verbeugungen seinen Willen zur Unterordnung und bringt seinem Bruder die einer höhergestellten Person zukommende Ehrerbietung entgegen. Esau hingegen läuft Jakob entgegen, zieht ihn hoch und nimmt ihn in die Arme. Er will die Geschenke zurückgeben, da er selbst genug hat. Jakob hingegen nötigt Esau zur Annahme der Geschenke, denn er sieht in Esaus Verhalten Gottes Gnade und Freundlichkeit.

Esau will Jakob mit in seine Heimat nehmen. Jakob verweist auf seine zahlreiche Familie und seine Viehherden, die nicht sehr schnell weiterkommen. Er bittet Esau, vorauszugehen und in der Heimat auf ihn zu warten. Auch das Angebot einer Eskorte durch Esaus Leute lehnt er ab, er ist glücklich und zufrieden damit, dass Esau ihm nicht mehr böse ist.

Der Text für mich

In unserem Text zeigt sich, wie Versöhnung geschieht. Ein Neuanfang wird gemacht, das Alte ist vergessen. Man geht zusammen neue Wege. Jakob hat am Anfang Angst vor Esau, als er ihn kommen sieht, und wendet eine List an. Die Frauen und Kinder in die erste Reihe. Mich beeindruckt die Reaktion von Esau. Ich hätte mich wahrscheinlich mit meinem Bruder geprügelt. Ich frage mich, woher Esau die Kraft nimmt, alles zu verzeihen und seinen Bruder in den Arm zu nehmen. Eine weitere Frage kommt mir noch in den Sinn. Wieso rechnet Esau nicht mit Jakob ab und nimmt die Geschenke nicht an? Kann er das, weil Gott ihn so reich beschenkt hat? Aber am meisten hat mich beeindruckt, dass die Brüder jetzt auch noch zusammenbleiben möchten. Versöhnung ja, aber wäre es nicht besser, sie würden etwas weiter auseinanderbleiben? So ist doch der nächste Streit schon vorprogrammiert, oder? Ich kann mir hier für meinen Alltag ein Beispiel an Esau nehmen. Er zeigt, wie Versöhnung gelingen kann.

Der Text für dich

Starter

Die Jungscharler erleben heute viel Streit und wenig Versöhnung, z. B. in der Schule (an vielen Schulen gibt es für solche Situationen Streitschlichter) oder in der Familie (ist sie vielleicht schon zerbrochen?) und auch besonders in den täglichen Nachrichten in Berichten über ganze Völker, die sich bekriegen. Sie bekommen kaum noch vorgelebt, wie Versöhnung geht. Ihnen muss immer wieder gezeigt werden, wie es möglich ist, sich nach einem Streit wieder zu vertragen und noch einmal von vorn anzufangen, so wie auch Gott immer wieder neu mit mir anfängt. In der Jungschar erleben sie hoffentlich, wie es anders gehen kann. Streit passiert, aber dann ist auch Versöhnung notwendig.

Checker

Den Jungscharlern ist wahrscheinlich bekannt, dass Jesus sagt, liebt eure Feinde. Haltet in Auseinandersetzungen auch die andere Wange hin. Das fällt uns schwer. Die Jungscharler sollen erkennen, dass sie das nicht allein schaffen müssen. Sie sind versöhnt mit Jesus, deshalb können sie mit seiner Hilfe auch anderen vergeben und sich mit ihnen versöhnen. Als Gottes Kinder wird ihnen immer wieder klargemacht, dass es gut ist, den ersten Schritt auf den anderen zuzugehen, ob sie nun schuld sind oder nicht. Jesus sollte hier immer wieder das Vorbild sein.

Der Text erlebt

Hinführung

Idee 1: Jakob oder Esau

Am Anfang der Gruppenstunde sitzen zwei Mitarbeiter in verschiedenen Ecken des Raumes oder – wenn möglich – auch in unterschiedlichen Räumen. Sie haben vor sich ein Schild mit den Namen Jakob bzw. Esau. Die Jungscharler dürfen wählen, zu welchem Mitarbeiter sie gehen möchten. Die Mitarbeiter können aktiv für ihre Gruppe werben, man muss jedoch darauf achten, dass bei jedem Mitarbeiter ungefähr die gleiche Anzahl an Jungscharlern ist.

Idee 2: Beschimpfen

Alle werden in zwei Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe überlegt sich viele Schimpfwörter. Dann stellen sich die beiden Gruppen gegenüber auf. Nun darf die erste Gruppe die zweite Gruppe beschimpfen. Die zweite Gruppe darf nichts dazu sagen, sondern muss ruhig stehen bleiben. Danach werden die Rollen getauscht. In der nächsten Runde beschimpfen sich die Gruppen gleichzeitig. Nach ca. 1 Minute geht der Spielleiter dazwischen, beendet den Schimpfwörterwettstreit und fordert die Jungscharler auf, aufeinander zuzugehen und sich die Hand zu reichen.

Ist diese Versöhnung sofort möglich? Wir werden heute eine Geschichte erleben, bei der Versöhnung möglich ist.

Verkündigung

Stationen-Lauf

Die biblische Geschichte wird heute in einen Stationen-Lauf eingebunden. Die einzelnen Stationen werden im Raum, im Gebäude oder auf dem Gelände verteilt. Einer der Mitarbeiter spielt Esau und der andere Jakob. Wenn alle Kinder da sind, gehen die beiden Gruppen in unterschiedliche Richtungen und beginnen, eine Station nach der anderen zu erledigen (Stationen siehe unten). Die Gruppe kann erst weiterziehen, wenn eine Station erledigt ist. Das Ziel ist es, dass sich die Gruppen am Ende begegnen. Den Zeitpunkt der Begegnung muss man von der zur Verfügung stehenden Zeit abhängig machen. Nach der Begegnung der Gruppen sollte noch genügend Zeit zur Vertiefung zur Verfügung stehen. Es ist nicht schlimm, wenn nicht alle Stationen besucht wurden. Sinnvoll ist es aber, dass beide Gruppen an der Station Verpflegung waren.

Der Höhepunkt des Stationenlaufs ist die Begegnung und damit die Versöhnung von Jakob und Esau. Diese Szene wird von den beiden Mitarbeitern gespielt. Der Mitarbeiter, der Jakob verkörpert, geht vor seiner Gruppe her und verbeugt sich wie in der Geschichte sieben Mal vor Esau, bevor sie direkt aufeinandertreffen. Esau läuft Jakob entgegen und nimmt ihn in die Arme und sie fangen an, sich zu unterhalten. Die Geschichte wird so gespielt, wie sie in der Bibel steht. Dabei soll deutlich werden, wie Versöhnung geschieht und dass Gott dies von uns erwartet. Wichtig ist, dass Jakob seine Gruppe auf die Begegnung vorbereitet. Zwischen den einzelnen Stationen sollen die Mitarbeiter, in ihrer Rolle als Jakob und Esau, noch einmal auf ihr Leben zurückblicken, indem sie ihrer Gruppe erzählen, was bisher passiert ist. Ein dritter Mitarbeiter kann z. B. auch noch den Boten von Jakob spielen, der Esau aufsucht (1. Mose 32,4 ff.) und dann zu Jakobs Gruppe zurückkehrt und von seinem Botengang berichtet.

Nach der Versöhnung gehen beide Gruppen zusammen in den Gruppenraum und feiern die Versöhnung. Dazu wird das an der Station vorbereitete Essen gemeinsam verspeist.

Die Stationen werden vorher aufgebaut und mit Nummern versehen. Die beiden Gruppen gehen zu einer Station und wenn diese absolviert ist, suchen sie sich eine nächste Station. Die Stationen müssen nicht in der Reihenfolge 1 bis 6 abgelaufen werden. Die beiden Mitarbeiter sollen darauf achten, dass sich die Gruppen nicht begegnen. Wenn eine Station durch die jeweils andere Gruppe besetzt ist, muss die Gruppe einen Umweg machen oder zunächst eine andere Station anlaufen. Bei aller Hektik und Spielfreude darf der Mitarbeiter nicht vergessen, unterwegs die Geschichte zu erzählen und darüber ins Gespräch zu kommen.

Station 1: Verpflegung

Die Gruppen müssen verpflegt werden. Eine Gruppe stellt Käsespieße her (auf Zahnstocher werden Käsewürfel mit Weintrauben oder Gewürzgurken aufgespießt) und die andere bestreicht Cracker mit Frischkäse. Außerdem rührt eine Gruppe noch „Gesöff“ an.

Rezept: 1 Liter Orangensaft, 1 Liter Mineralwasser, 1 Liter Vanilleeis

Station 2: Schafe scheren

Die Schafe aus unserer Herde müssen geschoren werden. Drei Luftballons werden zunächst aufgeblasen, anschließend mit Rasierschaum besprüht und dann mit Einmalrasierern „rasiert“, ohne dass sie platzen.

Station 3: Tiere tränken

Unsere Tiere haben Durst. Jeder Jungscharler erhält einen Eierbecher. Mit den Eierbechern muss eine bestimmte Strecke gelaufen werden, an deren Anfang ein Eimer mit Wasser steht und am Ende ein leerer Eimer. Mit den Eierbechern wird das Wasser von einem Eimer in den anderen transportiert. Wenn drei Liter geschafft sind (in dem leeren Eimer ist diese Füllmenge markiert), darf die Gruppe weiterziehen.

Station 4: Wir erwarten Nachwuchs

Im Umkreis dieser Station sind jeweils 20 Spielfiguren in zwei verschiedenen Farben (z. B. grün und gelb) versteckt. Jede Gruppe muss alle Figuren ihrer Farbe finden (z. B. Gruppe Esau grün, Gruppe Jakob gelb). Die jeweils andersfarbigen Figuren werden in ihren Verstecken liegen gelassen!

Station 5: Flussüberquerung

An einem stabilen Ast eines Baumes wird ein Seil befestigt. Darunter wird ein ca. 3 m breiter „Graben“ markiert. Die ganze Gruppe muss sich nun nacheinander an dem Seil über den „Graben“ schwingen.

Fällt jemand in den Graben, muss die ganze Gruppe noch einmal von vorn beginnen. Es geht erst weiter, wenn die ganze Gruppe den Graben überquert hat.

Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, kann auf beiden Seiten des Grabens eine Matte liegen, die beim Landen genau getroffen werden muss.

Ist kein entsprechender Baum vorhanden, kann man den Graben auch mit „Steinen“ (Zeitungsblätter) überqueren: Ein Jungscharler beginnt und legt einen „Stein“ in den Graben und stellt sich darauf. Dann legt er einen nächsten „Stein“ und geht weiter. Der Nächste betritt den leer gewordenen Stein und reicht dem ersten Spieler ein weiteres Blatt. So geht es immer weiter (neue Steine werden immer von hinten nach vorn gereicht), bis alle Gruppenmitglieder die andere Seite erreicht haben.

Station 6: Erschöpfung

Die Gruppe ist kaputt und kann nicht mehr. Nun ist der „Chef“ (Jakob bzw. Esau) gefragt. Der Mitarbeiter (Jakob/Esau) muss nacheinander alle Gruppenmitglieder in einer Schubkarre eine ca. 20 m lange Strecke transportieren. Er kann ein oder mehrere Kinder mit einer Fuhre transportieren. Erst wenn alle Gruppenmitglieder angekommen sind, kann die Gruppe weiterziehen.

Die andere Idee

Erzählung unter Einbeziehung der Kinder

Ein Mitarbeiter erzählt die biblische Geschichte aus der Sicht von Jakob. Dabei kann er gut seine Fragen und Ängste mit in die Erzählung einbeziehen. An einigen Stellen hält er kurz inne, überlegt und fragt die Kinder um Rat. Er kann zum Beispiel folgende Fragen stellen: „Was soll ich jetzt tun?“ oder „Was würdet ihr jetzt machen?“ Dadurch fordert er die Kinder zur Mithilfe auf.

Der Text gelebt

Wiederholung

Es liegen Spielkarten mit den Zahlenwerten von 1 bis 6 bereit. Gemeinsam überlegen wir, welche Station welche Nummer hatte und was dort passiert ist. An die Spiele und Aktionen erinnern sich die Kinder sicherlich noch gut. Aber erinnern sie sich auch, was der Mitarbeiter unterwegs erzählt hat? Darum geht es jetzt. Die Kinder erzählen noch einmal kurz was sie vom Erzählten wissen und warum am Schluss das Fest stattgefunden hat.

Gespräch

Die ganze Jungschargruppe überlegt, wo sie selbst schon einmal Streitsituationen erlebt haben und ob und wie eine Versöhnung stattgefunden hat. Dann tauschen sie sich darüber aus, ob es okay ist, für eine Versöhnung Bedingungen zu stellen. Esau stellt keine Bedingungen und will Jakobs Geschenk zunächst nicht annehmen. Er bietet ihm sogar noch sein Geleit und seinen Schutz an und ist seinem Bruder gegenüber auch ohne dessen Gunstbeweise gnädig gestimmt.

Auch Gott stellt keine Bedingungen, wir müssen nicht erst etwas leisten, bevor Versöhnung mit Gott möglich ist.

Merkvers

Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt.

Epheser 4, 26b HfA

Zur Vorbereitung werden vorher die einzelnen Worte des Merkverses auf Becher geklebt (auch die Bibelstellenangabe wird wie folgt aufgeklebt: „Epheser“; „4,“; „26“; „b“. So hat man insgesamt 15 Becher).

Die Gruppen versuchen nun, aus den Bechern eine Pyramide zu bauen, auf der dann von oben nach unten der Merkvers zu lesen ist.

Gebet

Wir danken dafür, dass bei Gott bedingungslose Versöhnung möglich ist. In kleineren Gruppen können auch konkrete Erfahrungen oder Anliegen genannt werden, wo Versöhnung bereits geschehen ist oder auch wo sie noch aussteht. Anschließend wird für diese Dinge gebetet.

Kreatives

Jeder Jungscharler schreibt einen eigenen Entschuldigungsbrief für eine Situation, in der noch Versöhnung aussteht. Der Brief wird in einem Umschlag verschlossen und von dem Jungscharleiter aufbewahrt, bis die Situation gelöst wurde. Wenn es keine offene Situation gibt, kann der Brief auch für eine schon gelöste Angelegenheit nachträglich geschrieben werden.

Spielerisches

Kampfpantomime

Die Teilnehmer stellen sich paarweise gegenüber. Ein Partner macht eine Kampfbewegung und der andere reagiert mit einer geeigneten Bewegung darauf. So kommt es zu einem pantomimischen Kampf, bei dem sich die Partner aber nicht berühren dürfen. Der Spielleiter kann das Spiel beeinflussen, indem er Anweisungen gibt: Zum Beispiel: Nur mit einer Hand kämpfen! In Zeitlupe kämpfen! Sich einen neuen Kampfpartner suchen! usw.

Rätselhaftes

Die Kinder erhalten zwei Bilder von der Begegnung zwischen Jakob und Esau. Das eine ist das Original und das anderer die Fälschung. In der Fälschung haben sich zehn Fehler eingeschlichen, die die Kinder herausfinden müssen.

(T)Extras

Lieder

Was würde Jesus tun

Komm, wir wollen Freunde sein

So ist Versöhnung

Briefe an Jakob und Esau

Die Kinder werden noch einmal in die Gruppen Jakob und Esau eingeteilt. Sie haben die Aufgabe, einen Brief zu schreiben. Die Gruppe Jakob schreibt einen Entschuldigungsbrief an Esau. Die Gruppe Esau schreibt auf, was sie Jakob schon immer einmal sagen wollte, wozu aber in den letzten 20 Jahren keine Möglichkeit war. Dann lesen sich die Gruppen den Brief gegenseitig vor und sagen kurz ihre Meinung zu dem gehörten Brief.

Station 1: Kreatives „Collage“

Jedes Kind kann hier die Möglichkeit wahrnehmen, die Einladung von Gott auf einer großen Collage festzumachen. Hier sollen Kinder auf einer Tapetenrolle ihren eigenen Namen so cool und kreativ wie möglich schreiben oder malen. Daneben sollen sie dann mit einem Stempelkissen ihren eigenen Fingerabdruck stempeln. Die Collage steht dann für: ich war hier und bin eingelanden.

Ein paar Mitarbeitende sollten im Vorfeld schon mal ihre Namen kreativ aufschreiben.

Station 2: Spezial „Spieße“

Die Kinder sollen erfahren, was es heißt das Fest genießen zu können. Es soll kleine Spieße mit Weintrauben, Käse und Würstchen o.ä. für jeden geben, die sie dann zu Musik genießen können.

Jede Gruppe soll in der ersten Hälfte die Zeit haben die Spieße (für jeden 2) zu essen. In der zweiten Hälfte soll jeder, Spieße für die nächste Gruppe machen (auch für jeden 2). Dies soll deutlich machen, dass jeder eingeladen ist, und auch selber die Möglichkeit hat, einzuladen. Für die erste Gruppe werden vorab genügend Spieße vorbereitet, und die Spieße der letzten Gruppe können unter den Mitarbeitern verteilt werden, damit diese auch die Einladung verspüren können.

Hinweis: Jeder ist eingeladen, daher sollten auch Kinder z.B. mit muslimischen Hintergrund oder mit Allergien etwas vorfinden, dass sie essen können.

Station 3: Bibellesen und Gebet „Party“

Beim Bibel lesen liegt auch der Fokus auf der Einladung. Jedes Kind bekommt zu Beginn eine Einladungskarte. In dieser Einladungskarte steht der Bibeltext. Dieser soll gemeinsam mit den Kindern gelesen werden. Das dürfen gerne zwei oder drei freiwillige Kinder übernehmen. Nach dem Bibellesen gibt es ein „Partygebet“. Dazu ruft ein Kind eine Sache, für die es Dankbar ist oder Gottes Hilfe braucht in den Raum. Die Gruppe ruft daraufhin diese Sache laut in dem Raum zurück. Abgeschlossen wird dieses Gebet dann von dem Mitarbeiter durch das „Vater Unser“.

Station 4: Spiel „Ballontreten“

Hier liegt der Fokus wieder auf dem Fest, und zu jedem Fest gehören auch Luftballons, Musik und Tanzen.

In diesem Spiel bekommt jeder Spieler einen Luftballon und einen Faden. Der Luftballon muss aufgepustet werden und an der Ferse des Kindes mit dem Faden festgebunden werden. (Hier muss man je nach Alter den Kinder helfen.) Ziel des Spiels ist es, den Luftballon des anderen zu zertreten, ohne, dass der eigene zertreten wird. Bei diesem Spiel spielt jeder gegen jeden. Wer raus ist, hat nun Zeit zu tanzen.

Wichtig ist, dass diese Station von einem Mitarbeiter geleitet wird der für Stimmung sorgt, damit die Kinder sich auf das Tanzen einlassen.

Station 5: Gespräch „5 Finger“

Bei dem Gespräch über den Input soll die Fünf-Finger-Methode angewendet werden. Jedes Kind soll die Möglichkeit haben, zu Wort zu kommen. Sollte kein Gespräch zustande kommen, kann der Mitarbeiter zum einen selber etwas sagen, beziehungsweise Kinder auffordern, etwas zu sagen.

Fünf-Finger-Methode: Jeder Finger gibt den Anlass etwas beizutragen:

- Daumen – Was hat mir an der Geschichte gefallen?

- Zeigefinger – Was ist mir aufgefallen, was wusste ich vorher noch nicht?

- Mittelfinger – Was fand ich doof, was stinkt mir an der Geschichte?

- Ringfinger – Was finde ich besonders wichtig?

- Kleiner Finger – Was ist mir zu kurz gekommen, was fehlt mir, was habe ich nicht verstanden?

Diese Themenreihe enthält die alle Gruppenstunden zu Petrus aus JUMAT 3/18. Sie beginnt damit, dass Jakob seinen Bruder Esau betrügt und endet mit der Versöhnung der beiden Brüder.

Die einzelnen Einheiten sind nach dem gleichen Schema aufgebaut: Im ersten Teil sind exegetische Überlegungen, sowie Gedanken über Auswirkungen des Textes für mich und für die Kinder. Im zweiten Teil geht es um die praktische Umsetzung. Dabei werden mehrere Methoden und Möglichkeiten vorgestellt, wie die Umsetzung aussehen kann. Zur Vertiefung stehen jeweils 7 unterschiedliche Elemente zur Verfügung: Wiederholung, Gespräch, Merkvers, Gebet, Kreatives, Spielerisches und Rätselhaftes.