Hier findet ihr den Textplan der JUMAT Ausgabe 4/2025. Die dazugehörigen Lektionen sind spätestens ab dem 01.09.2025 online.

Themenreihe: König Salomo

Themenreihe: Elia

Themenreihe: Johannes der Täufer

| 08.12. | Lukas 1,5-25 + 57-64 | Die Geburt von Johannes wird angekündigt |

| 15.12. | Johannes 1,19-28 | Wer ist Johannes der Täufer? |

| Extra | Familiengottesdienst | Johannes der Täufer – ein ungewöhnlicher Mann |

Bei Slant in 4D geht es darum, Bibeltexte zu verstehen, umzusetzen und zu erleben – dazu soll dieses Kartenset motivieren. 105 Frage- und Aktionskarten helfen dabei, die unterschiedlichen Bibellesenden gemeinsam ins Gespräch zu bringen und zum Nachdenken und praktischen Anwenden anzuregen. Wenig-Redner können dabei ebenso wie Viel-Diskutierer voll auf ihre Kosten kommen.

Dabei kann Slant in 4D entweder als Spiel gespielt werden, bei dem es zum Schluss auch einen Gewinner/eine Gewinnerin gibt, oder man benutzt die Fragen (und Aktionen) eher als eine Art Gesprächshilfe, um gemeinsam tiefer in den Bibeltext einzutauchen. Hierfür können die Karten natürlich auch vorsortiert und an den jeweiligen Bibeltext angepasst werden.

Slant in 4D ist geeignet zum Entdecken von biblischen Texten in kleinen und größeren Gruppen ab 14 Jahren und ab zwei Personen. Das Kartenset ist eine kreative Idee für die Arbeit mit der Bibel in Teen-, Jugend- und Junge Erwachsenen-Kreisen, Konfigruppen, bei Freizeiten, in Haus- und Bibelkreisen. Die Spieldauer beträgt ca. 15 bis 45 Minuten.

Ein kleines Let’s Play gibt es hier:

(letzter Zugriff 17.06.2025)

Kaufen kannst du das Kartenset hier:

Bibellesebund: Slant – Der etwas andere Blickwinkel

SCM-Shop: Slant in 4D – SCM Shop.de

Workshop

1. Vorbereitung

Ein Fotoworkshop lässt sich einfach und unkompliziert durchführen. Viele der Teilnehmenden haben mit einer Kamera bereits Erfahrungen gesammelt. Zur Vorbereitung eines Projekts empfiehlt es sich, einige Bilder rauszusuchen, um diese später gemeinsam mit der Gruppe zu besprechen.

Sinnvoll sind hierfür:

- Bilder im Hoch- und Querformat

- Fotos aus Vogel-, Frosch- und Normalperspektive

- eine scharfe und eine unscharfe Aufnahme

- eine Detailaufnahme, ein Porträt und eine Aufnahme aus der Ferne

Diese Sammlung von Beispielbildern kann beliebig ergänzt werden, etwa durch Bilder zur Linienführung, zur Farbgestaltung oder zum goldenen Schnitt. Für ein erstes Projekt sollten die Teilnehmenden allerdings nicht zu viele Informationen auf einmal bekommen, damit sie nicht zu ‚verkopft‘ zur Sache schreiten. Die Lust am Fotografieren sollte im Vordergrund stehen. Anhand von Bildern, die zu den oben beschriebenen Beispielen aufgenommen wurden, kann man später mit den Teilnehmenden verschiedene Formate, Perspektiven und Bildausschnitte und die damit verbundene Wirkung des jeweiligen Bildes besprechen.

Eine Gruppengröße bis 10 Personen ist möglich (es können sich immer zwei Personen eine Kamera teilen), aber: Je kleiner die Gruppe, desto intensiver und effektiver das Arbeiten; ab einer Gruppengröße von mehr als vier Personen sollten mindestens ein weitere/r Mitarbeitende/r dabei sein.

2. Einführung in die Fotografie

Zu Beginn des Projekts sollten die Teilnehmenden erst einmal kurz ihre eigenen Erfahrungen einbringen können. Hier ein paar mögliche Fragen: (wähle eine oder zwei Fragen aus)

- Wer hat schon einmal fotografiert?

- Welche Fotos hängen zuhause?

- Welches ist euer Lieblingsfoto?

- Wie funktioniert der Fotoapparat?

- Wie heißen die verschiedenen Bestandteile des Fotoapparats?

- Worauf muss man achten?

Zu der ein oder anderen Fragen können die Teilnehmenden sicher ein paar Dinge erzählen.

Ergänzt werden die Antworten durch Informationen der begleitenden Mitarbeitenden. Der eigene Körper und Lebensraum eignet sich hierbei gut, um Analogien zu schaffen und die verschiedenen technischen Aspekte verständlich zu machen:

Die Technik:

- Speicherkarte = Gehirn

- Batterien = Nahrungsaufnahme zur Energiegewinnung

- Objektiv und Linse = Auge

- Ein-/Ausschalter drücken = morgens Aufwachen/abends Einschlafen

- Auslöser, um ein Foto zu machen = Augen auf und gleich wieder zu machen

- Blitz für dunkle Situationen = Licht anmachen

- Zoom, um Entferntes nahe heran zu holen = Fernglas benutzen

- LCD-Bildschirm, um sein Motiv zu finden und um sich die Bilder hinterher anzusehen

Die 10 goldenen Regeln:

Bei den meisten Regeln ist es möglich, dass die Teilnehmenden sie gleich einmal testen und quasi machen, was gerade erklärt wird.

1. Halte die Kamera ruhig!

Wenn du deine Kamera beim Fotografieren bewegst, wird das Foto verwackelt oder unscharf. Vor allem, wenn es etwas dunkler ist, musst du deinen Fotoapparat ganz ruhig halten. Stütze deine Arme dafür auf dem Boden, einem Tisch oder an einer Wand ab. Wenn deine Kamera einen Sucher besitzt (Guckloch) schaust du am besten durch diesen und ziehst deine Arme ganz nah zum Körper heran. Ein guter Tipp ist es auch, beim Fotografieren kurz die Luft anzuhalten! Super ist natürlich auch ein Stativ.

2. Stelle das Motiv scharf!

Fotos haben meistens einen Vorder- und einen Hintergrund. Sind Dinge oder Menschen im Vordergrund scharf, dann sind die im Hintergrund eher unscharf. Du kannst das einmal selbst testen. Halte dafür deine Hand zehn Zentimeter vor dein Gesicht. Schaue sie jetzt an – alles was hinter deiner Hand zu sehen ist, ist nun unscharf. Wenn du den Hintergrund mit deinen Augen scharf stellst, ist deine Hand etwas verschwommen. Stelle daher immer das scharf, was gut zu erkennen sein soll.

3. Überlege dir genau, was auf deinem Bild zu sehen sein soll und was nicht!

Bevor du ein Foto machst, solltest du dir überlegen, was auf dem Bild zu sehen sein soll und wie du es festhalten möchtest. Du kannst deinen Fotoapparat hoch oder quer halten, du kannst ganz weit weg gehen oder sehr nahe heran. Du kannst das Wichtigste in die Mitte des Bildes nehmen oder eher an die Seite und, und, und! Probiere einfach Verschiedenes aus und drücke erst ab, wenn du mit dem, was du auf deinem Bildschirm siehst, zufrieden bist.

4. Gehe nahe genug an dein Motiv heran!

Zu weit entfernte Motive sind ein häufiger Fehler beim Fotografieren. Überlege dir, was das Wichtigste auf deinem Bild ist und gehe möglichst nah heran. Auch Zoomen ist eine Möglichkeit, um Entferntes näher heranzuholen. Gerade wenn du Menschen fotografierst, ist es wichtig, dass man das Gesicht sehen kann. Welche Schuhe deine Oma heute trägt? Eigentlich doch egal – viel wichtiger ist, dass sie gerade lacht, oder?

5. Pass auf, dass dein Motiv nicht unscharf wird!

Wenn du zu nahe an etwas herangehst oder zoomst, kann dein Fotoapparat nicht mehr scharf stellen. Das Bild ist verschwommen. Wenn dein Fotoapparat eine Makro-Einstellung (das Zeichen mit der Blume im Programm-Menü) besitzt, solltest du lieber diese ausprobieren. Ansonsten gehe einfach einen Schritt zurück oder zoome weiter weg.

6. Achte auf genügend Licht!

Ohne Licht ist dein Bild unterbelichtet und das Bild ist zu dunkel. Meistens geht der Blitz dann automatisch an. Oft sehen Bilder, die mit Blitzlicht gemacht werden, aber nicht so schön aus. Bevor du den Blitz benutzt, kannst du es ohne ihn versuchen. Hierfür musst du die Kamera aber ganz still halten. Sinnvoll ist es auch, die Lichtempfindlichkeit zu erhöhen und die Belichtungszeit zu verlängern!

7. Fotografiere nicht gegen das Licht!

Meistens kannst du von deinem Motiv nichts erkennen, wenn du direkt in das Licht, zum Beispiel die Sonne, fotografierst. Versuche daher, die Lichtquelle seitlich oder in deinem Rücken zu haben. Wenn du trotzdem gegen das Licht fotografieren willst oder musst, schalte am besten deinen Blitz an. Dein Objekt wird dann von vorn und hinten belichtet und du kannst später auf dem Foto auch etwas erkennen.

8. Wähle ungewöhnliche Perspektiven!

Hast du die Welt schon einmal aus den Augen eines Frosches gesehen? Warst du schon einmal ein Vogel? Nein? Dann probiere es doch aus. Fotografiere von unten nach oben oder von oben nach unten, im Knien, Liegen oder auf einem Stuhl stehend. Bestimmt fallen dir noch mehr Positionen ein, aus denen man ein Foto schießen kann. Ungewöhnliche Blickrichtungen (Perspektiven) machen dein Foto spannend!

9. Probiere verschiedene Formate und Einstellungsgrößen aus!

Die meisten Menschen fotografieren Bilder im Querformat und versuchen alles auf ein Foto zu bekommen. Das muss nicht sein. Du kannst hoch und quer fotografieren, weit weg gehen oder ganz nah heran. Versuche einmal verschiedene Formate und Einstellungsgrößen. Du wirst dich wundern, wie unterschiedlich die Fotos wirken!

10. Mache immer mehrere Bilder, damit du hinterher auswählen kannst!

Das tolle an Digitalfotos ist, dass sie zunächst einmal nichts kosten. Fotografiere deswegen immer mehrere Bilder und wähle später das Beste aus. Auch Serienaufnahmen sind eine tolle Möglichkeit, Bewegungen einzufangen. Probier es doch einmal aus!

3. Fotografieren

Nun geht‘s ans Üben: Die Teilnehmenden sollen Bilder in verschiedenen Formaten und Perspektiven fotografieren, um die zehn goldenen Regeln und die Besprechung der vorbereiteten Fotos zu verfestigen und umzusetzen.

Alternative bei viel Zeit:

Falls es genügend Zeit gibt, können die Teilnehmenden nach dieser ersten Übung ein Thema überlegen, zu dem sie fotografieren. Das kann ein ganz alltägliches Thema sein (Spiel, Ernährung, Bewegung) oder ein besonderes, abstraktes (Träume, Liebe, Freundschaft).

Wichtige Fragen beim Fotografieren, die immer präsent sein sollten:

- Was ist das Wichtigste auf meinem Bild?

- Sieht man das Wichtigste auch gut?

- Wie wirkt das Bild?

- Was ist das Besondere an dem Bild?

- Wie gestalten die Farben und Linien das Bild?

- Welche Geschichte erzählt das Bild?

Nach der Ideenfindung sollten die Teilnehmenden aber immer noch genügend Zeit haben, sich fotografisch auszutoben sowie geeignete Blickwinkel und Bildausschnitte zu finden. Dabei ist es hilfreich, die Anzahl der Fotos, die jedes Kind am Ende abliefern darf, auf maximal fünf zu beschränken.

4. Präsentation

Dann können die Bilder zusammen am PC oder über einen Beamer an der Wand angesehen werden. Der letzte Schritt für die Bildpräsentation ist noch das Finden eines passenden Titels.

Hier kommt die zweite Themenreihe der JUMAT 3/2025. Es geht in sieben Lektionen um David (Teil 2):

| 1108. | 1. Samuel 22,1-4 + 1. Samuel 23,14 – 24,23 | 1. David verschont Saul |

| 18.08. | 1. Samuel 25,2-44 | 2. David und Abigail |

| 25.08. | 1. Samuel 27,1-12 + 1. Samuel 29,1-30,20 | 3. David taucht unter |

| 01.09. | 2. Samuel 5,1-16 | 4. David wird König |

| 08.09. | 2. Samuel 6,1-23 | 5. David und die Bundeslade |

| 15.09. | 2. Samuel 9,1-13 | 6. David und Mefi-Boschet |

| 22.09. | 2. Samuel 11,1-12,25 | 7. David und Bathseba |

Alle Lektionen sind nach dem gleichen Schema aufgebaut:

Der erste Teil enthält exegetische Überlegungen, sowie Gedanken über Auswirkungen des Textes für mich und für die Kinder.

Im zweiten Teil geht es um die praktische Umsetzung. Dabei werden mehrere Methoden und Möglichkeiten vorgestellt, wie die Umsetzung aussehen kann. Zur Vertiefung stehen jeweils 7 unterschiedliche Elemente zur Verfügung: Wiederholung, Gespräch, Merkvers, Gebet, Kreatives, Spielerisches und Rätselhaftes.

Das Ziel

Starter

Wie alle Menschen mache ich Fehler. Gott vergibt mir, wenn ich ehrlich zu ihm bin. Mit ihm darf ich immer wieder neu anfangen.

Checker

Die Fehler, die du machst, haben oft Folgen für dich und andere. Gott wünscht sich, dass du ehrlich mit deiner Schuld umgehst und erlebst: Gott schenkt dir Vergebung.

Der Text an sich

David wird in der Bibel als ein Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben (vgl. 1. Samuel 13,14). Immer wieder lesen wir, dass er nach Gottes Willen fragt und es ihm wichtig ist, dass zu tun, was Gott gefällt. Die Geschichte mit Bathseba macht aber deutlich, dass auch David ein Mensch mit Schwächen und Fehlern war.

Wir erkennen hier deutlich die Abwärtsspirale, in die David sich hineinmanövriert: Er war nicht, wie für einen König üblich, mit seinen Soldaten in die Schlacht gezogen, sondern zu Hause. Es wird kein Grund dafür genannt – vielleicht war er passiv geworden. Auf jeden Fall eröffnet diese Entscheidung nun die Möglichkeit für die Versuchung. Der Blick im Hof, dann das Begehren, anschließend schaut er nicht weg, sondern weiter hin. Danach erkundigt David sich nach der Frau, holt sie an den Hof und schläft mit ihr. Aus der Versuchung wird Ehebruch. Der Mann von Bathseba ist ja im Krieg – es hätte also alles unbemerkt bleiben können. Doch dann ist Bathseba schwanger.

Damit das nicht ans Licht kommt, hat David einen Plan: Uria nach Hause holen und ihm das Kind „unterzuschieben“. Das klappt leider nicht, denn im Gegensatz zu David hält Uria sich an die „Kriegsordnung“ – im Krieg nicht bei seiner Frau zu schlafen (2.Sam11,9). In Davids Augen bleibt ihm dann nur eines: Uria soll umkommen.

Und so wird, was mit einem Blick begann und dann zum Ehebruch führte, auch noch Mord. David gerät immer weiter in die Abwärtsspirale. Eine Fehlentscheidung zieht weitere nach sich. Aus einer Lüge werden zwei und so weiter. Es wird deutlich: Davids Verhalten hat Konsequenzen. Zuerst einmal muss David mit dieser Sünde leben. Dann kommt Nathan der Prophet zu ihm und bringt David dazu, sich der Wahrheit zu stellen und sein Fehlverhalten zu erkennen. Nathan erzählt in dem Gleichnis etwas, dass David aus seiner Hirtenzeit kennt. Gott nutzt Nathan, um David auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Und hier tut David etwas, dass ihn ausmacht: Er erkennt und bekennt seine Schuld. Wie leicht hätte er als König doch anders reagieren und weiterhin seine Schuld abstreiten können, aber er steht dazu. Er tut Buße, betet und fastet. Er erlebt, dass Gott ihm vergibt. Aber auch, dass sein Handeln Konsequenzen hat: Das Kind stirbt. David nimmt Gottes „Strafe“ an, er hat verstanden, wie falsch er lag.

Der Text für mich

Der Text zeigt deutlich, wie schnell aus einem kleinen Fehler ein Großer werden kann und wie eine Abwärtsspirale immer weiter geht. Und die Geschichte zeigt uns auch, wie wir Menschen gestrickt sind: Statt direkt nach dem ersten Fehler dafür einzustehen, versuchen wir alles, damit es nicht ans Licht kommt. Wie kann ich am besten aus der Sache rauskommen? Wie kann ich das Ganze vertuschen, klein reden, um irgendwie „heil“ aus der Sache herauszukommen?

Und wie mutig von Nathan, David gegenüberzutreten und die Sünde klar zu benennen. Da frage ich mich schon – wer darf in mein Leben sprechen und auch Dinge ansprechen, die nicht so gut laufen? Wo darf Jesus mir meine Sünde aufzeigen – manchmal auch durch andere Menschen?

Auch wenn David seine Schuld erkennt, so bleibt sein Handeln nicht ohne Folgen. Das macht mir bewusst, dass das, was ich tue oder bewusst nicht tue, auch Konsequenzen hat, mit denen ich leben muss. Aber gleichzeitig lerne ich, dass auch ein Neuanfang möglich ist. Wie tröstlich, dass Jesus uns unsere Sünde vergibt, uns begleitet und hilft mit den Konsequenzen unseres Verhaltens umzugehen.

Der Text für dich

Das Thema Ehebruch ist ja nicht leicht zu erzählen und mit Kindern zu thematisieren. Je nach Alter finden die Kinder es lustig. Oder sie haben selbst schon Erfahrungen z.B. durch die Trennung der Eltern mit diesem Thema gemacht.

Eines kennen die Kinder aber: dass ihr Handeln Folgen hat. Und dass es oft so ist, dass wir unsere Fehler und Sünden nicht wirklich verstecken, geschweige denn rückgängig machen können. Wie gut ist es, dass wir bei Jesus immer wieder neu anfangen können. Die Kinder können so erleben, dass Fehler dazu gehören. Auch wenn es unangenehm und schmerzhaft sein kann, ist es notwendig sich den Dingen zu stellen und ehrlich zu sein. Wir brauchen in unserer Welt eine gute Fehlerkultur, in der wir offen und ehrlich Schuld eingestehen und um Vergebung bitten können – vor Gott und voreinander. Wie schnell wird die Schuld auf die anderen geschoben: „Das war ich nicht, das war…“ Hierbei kann der Text eine Hilfe sein. Als David erkannt hat, wie falsch er sich verhalten und sich bei Gott entschuldigt hat, erlebt David Gottes Vergebung.

Der Text erlebt

Hinführung

Idee 1 – Dominoreihe bauen

Baut gemeinsam mit vielen Dominosteinen eine lange Reihe. Dann kann der erste Stein angestoßen werden und die Reihe fällt nach und nach um. So eine Kettenreaktion kann den Kindern zeigen, dass Fehler, die wir begehen, oft Folgen haben.

Idee 2 – Gordischer Knoten

Alle stehen im Kreis, schließen die Augen und strecken die Arme in die Mitte. Dann fasst jeder blind mit jeder Hand eine andere Hand. Wenn alle Hände mit einer anderen verbunden sind, öffnen alle die Augen. Jetzt wird gemeinsam versucht, den Knoten zu lösen, ohne dass die Hände losgelassen werden.

Manchmal ist es verstrickt und schwierig wieder alles aufzulösen. So wie im Leben es auch manchmal schwierig ist, alle Probleme zu lösen und wieder „auszubügeln“.

Verkündigung

Verkündigungsart: Erzählung mit Wollknäuel

Der Faden eines Wollknäuels wird im Laufe der Geschichte immer weiter verknotet und durcheinandergebracht. Entweder auf einer Pinnwand oder die Kinder halten Teile des Fadens in ihren Händen. Der Mitarbeitende bzw. die Mitarbeitende geht während der Erzählung durch den Raum und gibt das Knäuel immer an andere Kinder weiter. Die Kinder können dabei im Halbkreis sitzen. Stühle können auch mit einbezogen werden. Mit jeder Sünde, die David begeht, wird der Faden des Wollknäuels verknoteter und unübersichtlicher. Am Ende kann das Fadenchaos nicht mehr aufgelöst werden. Deutlich soll erkennbar sein, dass nur ein Durchschneiden noch helfen kann, um wieder „Ordnung“ in das Chaos zu bringen. Am Ende wird dann der Faden durchgeschnitten und das Wollknäuel wird so wieder „frei“.

Für die einzelnen „Sünden“ in der Geschichte können die Symbole (siehe PDF im Anhang) an die Kinder verteilt werden und dann wird – wenn das Symbol/ „Sünde“ an die Reihe kommt – das Kind mit dem Symbol eingewickelt bzw. der Faden bei diesem Kind verknotet. Am Ende, wenn David seine Sünde erkennt, wird der Faden durchgeschnitten – so kann symbolisiert werden, dass Gott David einen Neuanfang schenkt. Jedoch muss er die Konsequenzen seines Handelns tragen. Deshalb ist es wichtig, dass der Faden auch nicht gleich entfernt wird.

Erzählung

David ist König und hat echt schon viel erreicht. Er hat dafür gesorgt, dass es dem Volk gut geht, und er hat einen Palast gebaut. David musste auch immer wieder mit in den Krieg ziehen, damit sein Volk weiterhin in Sicherheit Leben konnte.

Dieses Mal, als seine Soldaten in den Krieg zogen, blieb David aber zu Hause (Symbol Haus). Sein Heer zog ohne ihn in den Krieg. David war also nicht – wie es sich für einen König gehörte – an seinem Platz bei den anderen Soldaten. Warum, das wissen wir nicht genau. Vielleicht hatte er keine Lust. Auf jeden Fall blieb er zu Hause in seinem Palast.

Dort hatte er oft nichts zu tun, er hatte Zeit zum Ausruhen, rumlaufen und konnte das Leben genießen. An diesen einen Tag ging er mal wieder im Palast spazieren. Schließlich wollte er es sich dem Dach seines Palastes gemütlich machen. Als er dort ankam, sah ein paar Häuser weiter eine Frau aus seiner Nachbarschaf, die gerade badete (Symbol Badewanne). Eigentlich hätte David jetzt schnell wegschauen sollen. Die Frau wusste bestimmt nicht, dass sie gerade beobachtet wurde. Aber David sah nicht weg. Er fand die Frau nämlich wunderschön. Und er wollte unbedingt wissen, wer sie war und wie sie hieß.

David schickte seine Diener los und sie fanden alles für die Frau heraus. Sie hieß Bathseba und war mit Uria, einem seiner Soldaten, verheiratet. Er kämpfte gerade für David im Krieg.

David war hin und hergerissen. Die Frau war verheiratet, aber er konnte sie nicht vergessen. Sie war so hübsch! Er ließ sie in seinen Palast bringen (Symbol Bett). Dann wollte er Zeit mit ihr verbringen. Er war ja schließlich der König, dachte David, und da schien es für ihn in Ordnung, sich mit fremden Frauen in seinem Schlafzimmer zu treffen. Bathseba ging nach einiger Zeit wieder in ihr Haus. David dachte nun, dass eigentlich alles in Ordnung war.

Aber kurze Zeit später bekam David eine Nachricht von Bathseba. Sie ließ ihm ausrichten: „David, ich bin schwanger.“ (Symbol Baby)

David erschrak fürchterlich. Das war jetzt aber blöd. Und er überlegte, wie er das am besten vertuschen konnte. Denn schließlich würde sonst jeder wissen, was er Falsches getan hatte. David kam eine Idee: „Ich hole Bathsebas Mann unter einem Vorwand zurück aus dem Krieg und dann denken alle später: Das Kind ist von ihm. Und keiner wird merken, was ich Schlimmes getan habe.“ (Symbol Vertuschen => Radiergummi).

Bald schon kam Uria nach Hause. Er sollte David vom Krieg berichten. David hoffte, dass Uria dann nachts im Bett mit seiner Frau schlafen würde, aber Davids Plan ging nicht auf. Uria ging gar nicht zu seiner Frau Batseba. Weil auch seine Soldaten-Kollegen nicht gemütlich zu Hause schlafen konnten, entschied Uria sich, dass er auch lieber darauf verzichten wollte.

Also überlegte David sich einen neuen Plan, um sein Handeln zu vertuschen. Er ließ Uria im Kampf in die erste Reihe der Soldaten stellen (Symbol Schwert).

Damit war klar, dass Uria sterben würde. Und es kam genauso, wie David es geplant hatte. Uria starb und mit ihm auch viele anderen Männer.

Jetzt war doch alles geklärt, dachte sich David (Symbol Haken). Er holte Batseba, als die Trauerzeit vorbei war, zu sich in den Palast und sie wurde seine Frau.

Es hätte alles klappen können, aber Gott gefiel nicht, was David getan hatte. Darum schickte Gott Nathan, einen Propheten, zu David, der ihm folgende Geschichte erzählte:

In einer Stadt leben zwei Männer. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche hatte viele Tiere, der Arme nur einziges Schaf, das wie ein Teil der Familie war. Eines Tages bekam der Reiche Besuch, aber anstatt, eines seiner Tiere zu schlachten, nahm er dem Armen das einzige Schaf weg.

David wurde echt richtig zornig, als er diese Geschichte hörte. Das war so ungerecht! Wie konnte der Reiche sich nur so verhalten? David wollte, dass der reiche Mann hart bestraft würde. Da sagte Nathan ihm: „David, du bist der Mann. Du bist König, du hast so viel. Gott hat dir alles geschenkt. Warum hast du jetzt so etwas Schreckliches getan? Du hast Gottes Gebote nicht beachtet. Du hast dich immer weiter in die Sünde verstrickt.“

Da wurde David erst so richtig bewusst, was alles geschehen war und was für ein großes Unrecht er getan hatte.

(Gemeinsam mit den Kindern das Wollknäuelchaos anschauen – David hat sich immer weiter in Sünde verstrickt. Es gab für ihn kein rauskommen mehr und auch das Vertuschen hat nicht geklappt.)

Und David betete zu Gott und entschuldigte sich. Ein ganzes Lied schrieb er über diesen großen Fehler. Ihr könnt es in den Psalmen nachlesen (Psalm 51). Er merkte, dass er aus diesem Chaos nicht mehr allein herauskommen würde.

(Fäden durchschneiden, aber noch dalassen)

Gott hat David vergeben. Aber es ist auch nicht alles gleich wieder gut geworden. David musste mit den Folgen leben. Das Kind, das Bathseba bekam, starb. Aber in all dem Ganzen konnte David trotzdem erleben: Ich kann neu bei Gott anfangen, wenn mir meine Fehler leidtun und ich Gott um Vergebung bitte. Davids Geschichte war dort noch nicht zu Ende: Gott schenkte Bathseba und ihm dann doch noch einen Sohn – Salomo. Er wurde später der neue König von Israel.

(Fäden wegnehmen & wegschmeißen)

Die andere Idee

Erzählt mit ausgeschnittenen Fußspuren aus Papier die Geschichte. Die dunklen Spuren stehen für das, was David immer mehr in die Sünde getrieben hat. Die hellen Fußspuren stehen für die Momente, in denen er seine Fehler erkannt hat. Die Fußspuren werden während der Erzählung nach und nach auf den Boden gelegt.

Evtl. können sie auch beschriftet werden.

Dunkle Fußspuren:

- Fernbleiben vom Krieg

- Kontakt zu einer anderen Frau

- Ehebruch

- Vertuschung

- Auftragsmord

Helle Fußspuren:

- Erkennen des Fehlers durch das Gleichnis von Nathan

- Bekennen des Fehlers

- Umkehr und Neubeginn

Der Text gelebt

Wiederholung

Anhand der Fußspuren oder der Symbole aus der Erzählung kann die Geschichte wiederholt werden.

Gespräch

- Was hat David „falsch“ gemacht? Und wie ist er dann damit umgegangen?

- Wie gehen wir damit um, wenn wir einen Fehler machen?

- Welche Schuld gibt es bei uns?

- Wie können wir, wie David erkennen, wo wir falsch unterwegs sind?

- Was bedeutet Vergebung?

- Wie können wir Vergebung bekommen?

Aktion: Die Kinder können auf Folie mit einem wasserlöslichen Stift „ihre Sünden“ schreiben. Symbolisch nach dem Gespräch, was Vergebung ist und wie wir Vergebung bekommen könnten, können die „Sünden“ dann im Wasser abwischt werden (entweder ins Wasser tauchen oder mit einem Pinsel wegstreichen) Diese Aktion sollte aber gut geplant werden und benötigt Einfühlungsvermögen und etwas Zeit.

Merkvers

Wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht: Er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. (Basisbibel – 1.Joh 1,9)

Die Kinder werfen sich das Wollknäul gegenseitig zu. Dabei sagt jeder nach und nach ein weiteres Wort des Merkverses.

Gebet

Für jedes Gebetsanliegen kann ein Stein in die Mitte gelegt werden. Wer mag darf sagen, wofür der Stein steht bzw. was sein / ihr Anliegen ist. Der Stein kann z.B. für einen Fehler stehen, der mir passiert ist. Wo es mir schwerfällt, ihn zuzugeben und um Verzeihung zu bitten. Oder für eine Situation, in der ich mir eine Veränderung oder einen Neuanfang wünsche.

Am Ende betet eine Person abschließend:

Gott, du bist ein gnädiger, liebevoller Gott. Du verzeihst uns die Dinge, die wir falsch gemacht haben. Danke, dass wir dir alles sagen dürfen. Danke, dass wir all unsere Fehler bei dir Abgeben und dich um Verzeihung bitten dürfen. Danke für deine Vergebung. Du hast gehört, was sich für uns wie ein Stein anfühlt. Die Dinge, die uns schwerfallen und uns runterdrücken. Wir bitten dich: Erhöre unser Gebet. Amen

Spielerisches

Spiele mit Dominosteinen

- Die Dominosteine aus der Hinführung können genutzt werden, um beispielsweise im Wettkampf gegeneinander die längste Dominoreihe aufzustellen.

- Oder schafft es die Gruppe durch den ganzen Gruppenraum eine lange Dominoreihe zu bauen, die evtl. sogar über Hindernisse läuft?

Spielt das Spiel Gordischer Knoten, wenn ihr es bei der Hinführung noch nicht gespielt habt

(T)Extras

Lieder

- Create in me a clean heart Keith Green

- Jeden Tag stellt sich die Frage Arne Kopfermann, Fabian Vogt

Kreatives

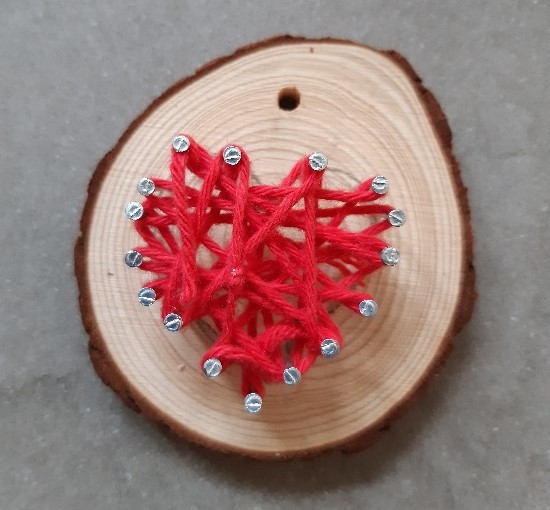

Auf eine Holzscheibe wird mit Nägeln ein Herz gehämmert. Dann kann mit Wolle das Herz umrandet oder ausgefüllt werden. Wer möchte, kann auch den Merkvers oder den Vers aus Psalm 51 „Schaffe in mir Gott, ein reines Herz“ auf die Holzscheibe außen herum schreiben.

Beispielbilder:

Auf https://media.hornbach.de/cmsm/de/fadenbild.pdf (letzter Zugriff 30.03.2025) findet ihr eine detaillierte Anleitung und auch ein paar Vorlagen.

Das Ziel

Starter

Es ist gut, zu seinen Versprechen zu stehen. Auch Gott hat uns Versprechen gegeben und hält sich treu daran.

Checker

Gott hält seine Versprechen. Auf ihn können wir uns ganz verlassen.

Der Text an sich

David ist nun König über ganz Israel. Er ist auf dem Höhepunkt seiner politischen Macht, seine Position ist gefestigt. Er galt als gerecht und gut, ein Mann nach Gottes Herzen und so ist er anerkannt und beliebt. Trotz seiner Position vergisst er nicht, was er seinem Freund Jonathan versprochen hat: In 1.Sam 20,14-17 lesen wir, dass Jonatan David um Barmherzigkeit für sich und sein Haus bittet. David sagt dies zu. Und so erinnert er sich nach einiger Zeit als König an die Familie Sauls und sein Versprechen gegenüber Jonatan. Damals war es nicht unüblich, dass neue Herrscher die Familienmitglieder des alten Königs aus Angst vor Rache oder Rivalen auslöschten. David aber handelt hier treu nach seinem Versprechen. Als er sich auf die Suche macht, findet er tatsächlich noch einen Sohn Jonatans: Mefi-Boschet.

Ihm hat das Leben übel mitgespielt. Als einer der Söhne Jonatans sollte er als möglicher Thronfolger im Palast aufgewachsen und sämtliche Privilegien eines Prinzen erleben. Aufgrund eines Unfalls war er aber gelähmt. Im Alter von fünf Jahren ließ ihn seine Amme versehentlich bei der Flucht aus dem Palast fallen (2.Sam 4,4). Damit war ein normales Leben nicht mehr möglich. Die Beine nicht benutzen können – das hieß damals kriechen und immer auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Auch sein Name, der als „Verbreiter der Schande“ übersetzt werden kann, lässt einiges von seiner Geschichte erahnen. Enterbt, ein Leben lang gezeichnet und immer in der Angst, vom amtierenden König umgebracht zu werden – dieses Schicksal schien für Mefi-Boschet bis ans Lebensende vorherbestimmt zu sein.

Auch der Wohnort Lo-Dabar (auf Deutsch: ohne Weideland) – ein abgelegener Ort östlich des Jordans – zeigt wie trostlos und abseits Mefi-Boschet gelebt haben muss, versteckt, um vor politischer Verfolgung sicher zu sein. Denn der Ort ist weit weg von Jerusalem.

Wie besonders muss es dann gewesen sein, als er eines Tages zu David gebracht wird. Mefi-Boschet fühlt sich nicht würdig und bezeichnet sich selbst als „toten Hund“, also als jemand, der niedrig, klein und wertlos ist. Aber David lädt ihn an den Königshof ein, was für ihn Würde und Ehre bedeutet haben muss. Dass er mit David am selben Tisch essen darf, kommt einer Aufnahme in die königliche Familie gleich.

David ist gütig gegenüber Jonatans Sohn und hält ein, was er versprochen hat.

Und so durfte aus dem hoffnungslosen, abgeschrieben und scheinbar wertlosen Leben des Mefi-Boschet durch die Güte eines Menschen wieder ein neues und wertvolles werden.

Der Text für mich

Was für eine Wende im Leben von Mefi-Boschet! So lange schon lebt er mit seiner Lähmung, irgendwo abgeschieden, macht- und hilflos, vergessen. Und dann wird er vom König eingeladen. Verständlich, dass er sich anfangs klein und unwürdig fühlt.

Und David? Ich finde es bezeichnend, dass David selbst als er erfolgreicher König die Familie seines Freundes nicht vergisst und sich an sein Versprechen erinnert.

Wie oft geben wir vielleicht leichtfertig irgendwelche Versprechen und vergessen sie anschließend. Hier sind viele Jahre vergangen, aber dieses Versprechen war David wichtig. Und er ist gütig und gnädig. Er hätte ganz anders handeln können.

David gibt Gottes Güte weiter. Er hat sie oft genug selbst in seinem Leben erfahren. Er wurde zum König ausgewählt, Gott half ihn immer wieder und er durfte auch immer wieder Vergebung erfahren.

Das erinnert mich an die vielen kleinen und großen Versprechen Gottes. Die gelten, auch wenn ich die Einhaltung oder Erfüllung nicht immer gleich erkennen kann.

Der Text für dich

Kinder erleben wahrscheinlich immer wieder beides in ihrem Leben: ein Versprechen zu bekommen und selbst ein Versprechen zu geben. Und mal schaffen sie es, ihr Versprechen zu halten. Manchmal aber auch nicht. Die Kinder haben vermutlich auch schon erlebt, dass Versprechen gehalten oder gebrochen wurden. Sie kennen also das Gefühl, auch einmal enttäuscht zu werden.

Auch in Bibel gibt es Versprechen. Dabei erleben die Personen in den Geschichten auch nicht immer, dass „alles“ gut wird oder sofort eintritt. Da sind Geschichten hilfreich, in denen deutlich wird: Gott ist treu, er hält sich an seine Versprechen. Und das noch viel mehr als wir Menschen. So kann diese Geschichte eine Einladung sein, Gottes Versprechen zu vertrauen und darüber hinaus zu entdecken, wo Jesus in meinem Leben schon seine Versprechen wahr gemacht hat.

Der Text erlebt

Hinführung

Idee 1 – Versprechen

Zu Beginn legt ein/e Mitarbeitende/r vor den Kindern ein Versprechen ab, z.B. „Am Ende gibt es für alle eine große Überraschung (Eis, Süßigkeit, etc.).“

Mit den Kindern wird darüber geredet, wie es wäre, wenn das Versprechen gebrochen wird. Wie würden sie sich dabei fühlen?

Evtl. kann auch über den Satz „Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen“ geredet werden. Welche Erfahrungen haben die Kinder mit diesem Satz schon gemacht?

Idee 2 – Spiele mit „Beeinträchtigungen

Dreibeinlauf

Immer zwei Kinder stellen sich nebeneinander und bekommen die Beine in der Mitte zusammengebunden, sodass es nur noch „drei Beine“ sind. Dann muss so gemeinsam eine Strecke zurückgelegt werden.

Parcours bewältigen

Die Kinder dürfen sich nur z.B. auf einem Rollbrett oder ohne ihre Beine zu benutzen, also robbend, vorwärtsbewegen. Wer schafft den Parcours am schnellsten?

Alternativ können sich die Kinder auch einen Luftballon oder Ball zwischen die Knie klemmen und so eine Strecke laufen. Auch als Staffellauf denkbar.

Krückenlauf

Die Kinder können versuchen nur mit Krücken eine Strecke zu laufen. Dabei darf nur ein Bein bzw. kein Bein benutzt werden.

Verkündigung

Verkündigungsart: Erzählung

Die Geschichte wird mit Hilfe von 2 Erzählfiguren erzählt (alternativ können auch Flaschen als Figuren „verkleidet“ werden oder andere Spielfiguren verwendet werden). David kann mit einer Krone und Mefi-Boschet mit einer Krücke/ einem Stock dargestellt werden).

Zunächst wird die David-Figur in die Mitte auf ein Tuch gestellt.

Erzählung

Endlich ist David König über ganz Israel. Das hat ja wirklich lange gedauert. Aber Gott hat sein Versprechen gehalten. Er war immer treu und hat David geholfen. Jetzt hat David Zeit zum Nachdenken.

Was hat er nicht alles mit Gott erlebt?

- An dieser Stelle können die Kinder erzählen und die vorangegangenen Geschichten kurz zusammenfassen.

- Das Gesagte kann auf Moderationskarten in Stichpunkten geschrieben werden und um die Figur David gelegt werden.

- Mögliche Antworten:

- Salbung als junger Mann zum König

- David und Goliath

- Zeit an Sauls Hof

- Seine Freundschaft mit Jonatan

- Schwierigkeiten mit Saul

- Flucht und Verstecken vor Saul

Wenn man so darüber nachdenkt, fallen David sehr viele Erlebnisse ein. Er erinnert sich gerne daran, was er schon alles mit Gott erlebt hat. Und an seine Freundschaft mit Jonatan denkt er auch richtig gerne zurück. Das war schon etwas ganz Besonderes. Der Prinz und er, der einfache Hirtenjunge – und trotzdem wurde er an seiner Statt zum König gesalbt. Eigentlich hätten sie Feinde sein müssen. Und doch hat Jonatan David sogar vor Saul gerettet und das nicht nur einmal.

Und als David so darüber nachdenkt, fällt es ihm plötzlich ein: Er hatte Jonatan damals ein Versprechen gegeben. Jonatan hatte nämlich eine Bitte: „Sei barmherzig zu meinem Haus.“

Das hat Jonatan ihn schwören lassen. „Sei barmherzig mit meinem Haus. Wenn du König bist, dann sei gnädig mit meiner Familie. Lass sie am Leben.“

Jonatan war inzwischen leider gestorben und auch Saul war tot. Beide gestorben im Krieg. So viele andere aus der Königsfamilie waren ebenfalls tot. Gab es überhaupt noch lebende Familienmitglieder von Jonatan?

David entschließt sich, auf die Suche gehen. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch Nachkommen von Jonatan. Und wirklich – Nach einiger Zeit, findet David heraus, dass es auf dem Land, weit ab von der Hauptstadt Jerusalem noch einen Sohn von Jonatan geben soll.

Er heißt Mefi-Boschet, ist gelähmt und lebt ein sehr einfaches Leben (Erzählfigur neben David in die Mitte stellen). Das Schicksal hat es nicht gut gemeint mit ihm gemeint. Als 5-Jähriger fiel er hin, als seine Amme mit ihm auf dem Arm vor den Feinden im Krieg fliehen wollte. Und ab da hieß es kriechen, auf andere angewiesen sein und hoffen, dass man als Mitglied aus der Königsfamilie nicht umgebracht wird.

David lässt einen Boten zu Mefi-Boschet schicken und bittet ihn, an den Königshof zu kommen.

Welche Gedanken gehen Mefi-Boschet wohl durch den Kopf, als er die Nachricht bekommt?

- Gedanken sammeln und auf Moderationskarten schreiben

- Die Kinder können sie rund um Mefi-Boschet in die Mitte legen

Mefi-Boschet macht sich viele Gedanken. Einerseits hat er Angst, dass der jetzige König David böse Absichten hat. Auf der anderen Seite freut er sich und fühlt sich geehrt, dass er zum König eingeladen wird.

Wie soll sich Mefi-Boschet entscheiden?

- Kinder abstimmen lassen

Tatsächlich entschließt sich Mefi-Boschet mit an den Königshof zu kommen. Dort angekommen, fühlt er sich zunächst sehr klein und hat große Angst. Als er König David das erste Mal sieht, fällt er sofort vor ihm auf die Knie, um keinen Ärger zu bekommen. Aber David möchte nicht, dass Mefi-Boschet Angst hat. Er redet sehr liebevoll mit ihm und möchte, dass Mefi-Boschet mit ihm am gleichen Tisch sitzt und mit ihm das gleiche Essen isst. Das war eine sehr große Ehre und Mefi-Boschet konnte es gar nicht glauben, dass David so freundlich zu ihm war.

Ab diesem Tag durfte Mefi-Boschet nicht nur immer am Tisch des Königs essen und bei ihm leben. David befahl auch noch, dass die Felder, die einst König Saul gehört hatten, nun wieder Mefi-Boschet gehören sollten.

David hat sein Versprechen gehalten und dafür gesorgt, dass der Sohn von Jonatan wieder ein gutes Leben führen kann. Was für eine Veränderung in Mefi-Boschets Leben und wie schön, wenn Versprechen eingehalten werden.

Die andere Idee

Die Erzählung kann auch komplett aus Sicht von Mefi-Boschet erzählt werden.

Nicht vergessen: Am Ende der Verkündigung oder am Ende der Stunde muss das Versprechen aus Idee 1 eingelöst werden!

Der Text gelebt

Wiederholung

David- und Mefi-Boschet-„Stuhl“

Die Kinder schlüpfen in die jeweilige Rolle und setzen sich auf den David- oder Mefi-Boschet-„Stuhl“ und berichten, wie sie sich fühlen, was sie denken, wie sie handeln würden usw. Wichtig ist, dass die Kinder in ihre Rolle eingeführt und wieder entlassen werden.

Folgende Fragen können bei dem Rollenspiel helfen:

- David, du bist jetzt König, was hast du als da alles gemacht?

- Wie hast du über die Familie von Saul gedacht? Der hat dir das Leben ja ganz schön schwer gemacht….

- Was war das Besondere an deiner Freundschaft mit Jonathan?

- Wie war es, als du gehört hast, dass noch jemand aus der Familie lebt?

- Und dann, als du gesehen hast, wie es Mefi-Boschet geht?

- Warum hast du ihn und seine Familie aufgenommen?

- Mefi-Boschet, wie war dein Leben bis zu dem Tag, an dem du zu David kamst?

- Was war deine größte Angst und Sorge?

- Was ging in dir vor, als David dich an den Königshof eingeladen hat?

- Wie war das Leben nach dieser Begegnung?

- Was würdest du David gerne einmal sagen?

Gespräch

- Wo hat David sein Versprechen gehalten?

- Welche Versprechen Gottes kennt ihr?

- Hast du schon mal ein Versprechen gegeben? Und gehalten/nicht gehalten? Wie hast du dich dabei gefühlt?

- Hast du schon mal ein Versprechen bekommen und es wurde gehalten/nicht gehalten? Wie ging es dir damit?

- Wo kannst du anderen gegenüber Versprechen sagen?

Merkvers

Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird das alles tun. (1.Thess 5,24 – BasisBibel)

Verbindet zum Lernen des Verses jede Wortgruppe mit einer Bewegung:

- Gott: beide Arme nach oben strecken

- der euch beruft: mit dem Finger auf andere zeigen

- ist treu: die Hand aufs Herz legen

- Er wird das alles tun: mit beiden Händen nach vorne deuten

Gebet

Auf Zettel werden Versprechen und Zusagen Gottes geschrieben. Die Kinder können sich einen Zettel ziehen und den Vers vorlesen. Am Ende gibt es eine Dankesrunde. Jede und jeder darf Gott für etwas danken.

Spielerisches

Falls ihr Idee 1 als Hinführung genutzt habt, könnt ihr an dieser Stelle die Spiele mit Beeinträchtigungen aus Idee 2 spielen.

Ein weiteres Spiel mit „Beeinträchtigung“ ist Schokoladenessen: Eine Tafel Schokolade wird in sehr viele Schichten Zeitung eingepackt. Dann wird reihum gewürfelt. Bei einer 6 darf das Kind sich Mütze, Schal und Handschuhe anziehen und mit Messer und Gabel versuchen die Schokolade auszupacken. In der Zwischenzeit würfeln die anderen Kinder weiter. Bei einer weiteren 6 wird getauscht.

Rätselhaftes

Die Kinder können im Wortsalat nach Wörtern aus dem Leben von David suchen.

(Wortsalat siehe Download)

(T)Extras

Lieder

- Wer Gott vertraut (Daniel Kallauch)

- Meinem Gott vertraue ich gerne (Mike Müllerbauer)

- Dein Plan für mich (Thomas Klein)

Aktionen

Überrascht gemeinsam ältere, einsame Leute aus der Gemeinde. Besucht sie und esst und feiert gemeinsam, so wie Mefi-Boschet bei David mitessen und leben durfte.

Kreatives

Bastelt gemeinsam eine Überraschung für jemanden und verschenkt sie dann.

Das Ziel

Starter

Gott ist heilig und etwas ganz Besonderes. Er möchte bei dir wohnen, dir also ganz nah sein

Checker

Wenn du Gottes Nähe suchst und ihn ehrst, kannst du seinen Segen erleben

Der Text an sich

Im Alten Testament steht die Bundeslade für die reale Gegenwart Gottes. Sie wurde in 2. Mose 25 hergestellt und ist ein mit Gold überzogener hölzerner Kasten, in dem die 10 Gebote liegen. Während der Wüstenwanderung und Landnahme wurde sie von den Priestern getragen; sie hat ihren Platz in der Stiftshütte und später im Tempel im Allerheiligsten, dem Ort, an dem Gott wohnt. In 1. Samuel 4-7 war sie von den Philistern erobert worden; diese mussten aber einsehen, dass Gott sie straft, sodass sie die Lade wieder gehen ließen. Allerdings fürchteten sich die Israeliten, da Menschen aufgrund der Lade starben, sodass sie die Lade bei Abinadab abstellten. Dort stand sie etwa 20 Jahre, bevor David sie holen ließ. Unter Saul findet die Lade keine Erwähnung, was auch auf Sauls Entfremdung von Gott hindeuten kann.

David ist dabei, sein Königtum zu festigen und Jerusalem zur Hauptstadt auszubauen. Daher soll dort auch das religiöse Zentrum sein. Seit der Wüstenwanderung hatte Gott über der Bundeslade in einem Zelt mitten im Volk gewohnt. An diese Verbindung möchte David anknüpfen und Gott einen Platz in der Hauptstadt, dem Mittelpunkt seines Volkes geben. Damit soll auch das Volk wieder mehr geeint und auf Gott ausgerichtet werden, deshalb ruft David auch das ganze Volk zusammen, um die Lade umzusiedeln.

Der erste Versuch ist gut gemeint, aber nicht gut gemacht, denn statt Gott zu fragen, was sein Wille ist, bzw. das Bekannte umzusetzen, wird die Lade wie eine Siegtrophäe geholt. Der Versuch scheitert, es gibt einen Toten. Aus Angst lässt David die Lade erstmal ins Haus Obed-Edoms bringen. Dann aber wird deutlich, dass Gott segnet, wer ihm mit Ehrfurcht begegnet, und David wagt einen zweiten Versuch.

Aus der Parallelstelle in 1. Chronik 13 und 15+16 wird deutlich, dass der zweite Versuch besser vorbereitet war: das Zelt steht, es wurde geklärt, wer die Lade trägt (Leviten = Priestergeschlecht) und wie sie getragen werden soll, nämlich so, wie Gott es seinerzeit festgelegt hat (vgl. 2. Mose 25,15, 4. Mose 4,15). Beim zweiten Versuch wird die Lade nach Gottes Maßstäben getragen, zudem gibt es Opfer und Gott wird geehrt. So kann der Umzug gelingen; diesmal mit Gottes Segen.

Die Gegenwart Gottes bewirkt eine solche Freude, dass selbst der König ausgelassen tanzt. Seine Ehefrau Michal, Sauls Tochter, kann diese Freude nicht empfinden und verachtet David für sein Verhalten. Michal bleibt bis zum Ende ihres Lebens kinderlos. Dies symbolisiert das Ende von Sauls Blutlinie.

Der Text für mich

Usas Tod ruft in mir Unverständnis hervor. Er wollte doch nur helfen, hat es gut gemeint oder aus Reflex gehandelt. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze für seinen Tod und alle davon fordern mich heraus, über meine Haltung Gott gegenüber nachzudenken:

- Usas Verhalten war ein Widersetzen gegen Gottes Anordnung, dass niemand die Lade berührt und sie nur an den Stangen getragen werden darf.

- Es gibt die Vermutung, dass Usa möglicherweise keine Ehrfurcht mehr vor der Lade hatte, da sie so lange in seinem Wohnzimmer gestanden hatte, dass sie für ihn normal geworden war.

- Dachte Usa, er sei heiliger als der Erdboden, obwohl er selbst aus Erde ist?

- Dachte Usa, er müsse Gott, den Allmächtigen, beschützen oder retten?

- Wollte Gott zeigen, dass Menschen nicht über ihn verfügen?

- Gott ist heilig. Wenn Menschen ihm nahekommen, könnten sie nicht bestehen, das ist erst durch Jesus möglich.

- Heiligkeit ruhte auf der Lade ähnlich wie hohe Stromspannung

- Es war eine logische Konsequenz von unbedachtem Handeln: Wäre die Lade vorschriftsgemäß transportiert worden, hätte das nicht passieren können.

Der Text für dich

In vielen Texten wird Usas Tod oft weggelassen und direkt der zweite, gelingende Versuch berichtet. Aber die Bibel schweigt nicht darüber, dass der erste Versuch manchmal misslingt, wenn wir es auf unsere Art versuchen.

Ein Gott, der gut Gemeintes bestraft, passt scheinbar nicht in das Bild eines liebenden, vergebenden Gottes. Gott, den man nicht anfassen darf, passt nicht zu Jesus, der alle berührte. Das kann uns – wie auch David – Angst machen. Und wir wollen den Kindern keine Angst machen! Deshalb muss diese Thematik gut aufgefangen werden. Es ist sinnvoll, auf die Gleichzeitigkeit einzugehen: Gott ist heilig, eigentlich könnten wir uns nicht nähern, aber in seiner Liebe macht er es möglich. Seine Gegenwart bringt Freude, da fließt ganz viel Segen, wenn man ihm mit Respekt begegnet. Gott möchte bei den Menschen wohnen. Er ist heilig, aber er ist voller Liebe und möchte Beziehung.

Der Text erlebt

Hinführung

Idee 1 – Ballontransport

2 Teams stellen sich auf, entfernt liegen die aufgeblasenen Ballons. Die Teams spielen gleichzeitig. Immer 2 Kinder pro Team halten zusammen 2 Stiele waagrecht zwischen sich, gehen zu einem Ballon und transportieren ihn mit den Stielen zu ihrem Team. Dann übergeben sie die Stiele an die nächsten. Welches Team mehr Ballons einsammelt, gewinnt.

Es darf immer nur ein Ballon transportiert werden, die Ballons dürfen nicht berührt werden.

Idee 2 – Plakat „Gott ist …“

In die Mitte wird „Gott ist …“ geschrieben. Die Kinder haben Zeit, Beschreibungen zu notieren. Dann wird darüber gesprochen, warum etwas notiert wurde. Sollte es noch nicht genannt sein, wird „heilig“ ergänzt und erklärt.

Verkündigung

Verkündigungsart: Theater zum Mitlaufen

2-3 Personen: David, Usa und Zadok (die letzten beiden kann einer spielen)

Idealerweise sollte das Theater dort stattfinden, wo etwas mehr Platz ist, z.B. draußen oder im Gottesdienstsaal.

Vorbereitung: Den Pappkarton in die Rettungsdecke mit der goldenen Seite nach außen einpacken. Die Toilettenrollen quer durchschneiden, sodass in Summe vier Ringe entstehen. An der Unterseite in den Ecken jeweils einen Ring festkleben, sodass die Löcher alle in eine Richtung zeigen und man später zwei Stiele parallel zueinander durchschieben kann.

David (D): Meine geliebten Untertanen, hört mich an! Ich, König David, habe eine grandiose Idee! Jerusalem soll unsere Hauptstadt sein. Und weil wir Gottes Volk sind, soll Gott auch hier wohnen. Erinnert euch, als unsere Vorfahren mit Mose durch die Wüste gelaufen sind, da war Gott mitten unter ihnen. Er wohnte über der Bundeslade. Ihr erinnert euch? Das ist die goldene Kiste, in der die Steintafeln mit den 10 Geboten drinliegen. Und wo diese Kiste ist, da ist Gott. Deshalb wollen wir sie nach Jerusalem holen. Denn Gott soll doch bei uns wohnen. Unsere Vorfahren wussten, wie wichtig die Lade ist. Aber dann wurde sie uns gestohlen und als sie zurückkam, wurde sie aus dem Weg gestellt. Aber jetzt wird es Zeit, dass sie zurückkommt. Wo ist sie jetzt?

Usa (U): Sie steht seit 20 Jahren bei meinem Vater im Wohnzimmer!

D: Dann lasst sie uns holen! Was haltet ihr davon? Seid ihr dabei? Dann jubelt! (Kinder zum Jubeln animieren)

U: Wie soll das von Statten gehen?

D: Hier hast du einen neuen Karren, da packen wir sie drauf!

U nimmt den Schubkarren/ Rollbrett und fährt außer Sicht, z.B. aus der Tür/ um Hausecke, wo er die vorher dort versteckte Kiste auflädt.

D instruiert die Kinder: Ich weiß, es ist ein weiter Weg, aber wir gehen jetzt hin und holen die Bundeslade. Wir lassen Usa vorgehen mit der Lade und dann gehen wir alle hinterher und jubeln. Das ist ein Fest. Kommt!

D führt Kinder zu U

D: Seht, da ist sie! Schön vorsichtig, haltet Abstand. Das ist die Bundeslade, Gottes Thron mitten in seinem Volk. Jetzt holen wir ihn in unsere Hauptstadt! Lasst es uns feiern!

U schiebt Lade in der Karre umher, D und Kinder folgen

D: Achtung da vorne – es ist etwas matschig! Vorsicht, die Bundeslade beginnt zu kippen!

U fasst dran, fällt zu Boden, bleibt liegen

D: Keiner bewegt sich! Oh nein, Usa ist tot, er hat die Lade berührt! Gott, was soll das?! Er wollte dir doch nur helfen? Usa hat es gut gemeint! Aber du bist unberechenbar! Oh nein, vielleicht ist es besser, wir nehmen ihn nicht mit in die Stadt. Besser, wir schicken die Lade dort ins Haus von Obed-Edom. Kommt, wir gehen lieber wieder in die Stadt zurück. laufen zum Ausgangspunkt

(An dieser Stelle braucht es eine Zäsur, um deutlichzumachen, dass einige Zeit vergeht. Z.B. kann eine mitarbeitende Person mit einem Schild „Einige Wochen später“ durchs Bild laufen.)

D: Liebes Volk, es tut mir leid, dass wir die Bundeslade nicht haben. Aber schaut wie gut es euch geht, seit ich König bin. Ich verstehe nur nicht, warum Gott nicht auch hier sein wollte. Ich dachte wirklich, die Bundeslade hierher zu holen sei eine gute Idee, aber ich habe mich wohl geirrt. Die Lade bringt kein Glück, sie bringt Unheil.

Zadok (Z): Mit Verlaub, Eure Hoheit

D: Wer spricht?

Z: Zadok, der Priester. Die Bundeslade steht nun seit drei Monaten bei einer Familie und der Familie geht es sehr gut. Gott segnet sie sehr.

D: Aber Usa…

Z: Usa hat einen Fehler gemacht. Schaut, Gott selbst wohnt auf der Bundeslade. Gott ist sehr heilig. Wir Menschen können ihn nicht anschauen oder anfassen, das geht nicht. Usa hat das ignoriert. Aber die Familie, bei der die Lade jetzt ist, ehrt Gott und Gott segnet sie. Ihr braucht keine Angst vor Gott zu haben. Er meint es gut mit euch. Aber er erwartet Respekt.

D: Das ergibt Sinn. Was schlägst du vor, was wir machen?

Z: Wir machen es, wie Gott es möchte. Schau, als die Lade gebaut wurde, hat Gott gesagt, dass niemand sie berühren darf, nicht mal die Priester. Man sollte so besondere Tragestangen benutzen und dann tragen Priester sie ganz vorsichtig.

D: So machen wir das! Ruf andere Priester zusammen und macht euch bereit für diese Aufgabe. Und wir besorgen Geschenke für Gott. Dann laden wir ihn ein, in Jerusalem einzuziehen

Z: Das klingt gut

D zu Volk: Ich hatte einen Fehler gemacht, aber jetzt machen wir es richtig: wir machen es so, wie Gott es sich gedacht hat. Und wir geben ihm die Ehre. Kommt, wir holen die Lade nach Jerusalem

Sie gehen zur Lade, Z wählt 4 Kinder aus, schiebt die Stangen zum Tragen durch die Halterungen, Z läuft vorweg, dann Lade, dann D, dann alle. Sie tanzen.

D: Das war großartig! Ich will für immer darüber jubeln, dass ich in Gottes Gegenwart sein darf! Und ihm will ich dienen, egal was andere sagen! Und den Segen, den wir von Gott bekommen, tragen wir nun in unsere Familien. Auf Wiedersehen!

Die andere Idee

…unterscheidet sich diesmal inhaltlich: Für eine Gruppe, bei der wir das Gefühl haben, der Teil mit Usa sei zu verstörend, kann einfach Geschichte des zweiten Versuchs erzählen. Dies könnte König David aus der Ich-Perspektive erzählen.

Alternativ kann dieser Clip abgespielt werden: https://www.youtube.com/watch?v=R_ePef2_ouk (letzter Zugriff: 22.03.25)

– hier kommt der Teil mit Usa nicht vor, dafür Michal, Davids Frau. Schöne Variante für Kindergruppen, in der Usas Tod ausgelassen werden und der Fokus mehr auf der Freude liegen soll.

Der Text gelebt

Wiederholung

Fünf-Finger

Statt die Geschichte nur zu wiederholen, werden die Emotionen aufgegriffen. Hierfür werden nach und nach Fragen gestellt, zu deren Visualisierung die Finger an der Hand dienen. Die Kinder bekommen Zeit, auf die Fragen zu antworten.

Daumen: Was lief in der Geschichte richtig gut? Was gab es Gutes?

Zeigefinger: Was ist euch aufgefallen? Dann: Wann gab es das Gute?

Mittelfinger: Was lief gar nicht gut in der Geschichte?

Einschub: Wie ging die Geschichte dann doch noch gut aus? (ggf. Daumen wiederholen)

Ringfinger: Wie geht es euch mit der Geschichte?

kleiner Finger: Welche Fragen hast du?

Von hier kann man gut in den Gesprächsteil übergehen.

Gespräch

Da die Geschichte in ihrer Gänze für Kinder verstörend sein kann, ist es wichtig, die Fragen und Emotionen der Kinder gut aufzufangen. Bei größeren Gruppen und falls es mehrere Mitarbeitende gibt, bietet es sich an, zum Gespräch Kleingruppen (pro Mitarbeitenden) zu bilden

Weitere Thematiken, die aufgegriffen werden können:

- Wo ist die Bundeslade heute? Hat sie noch Relevanz für uns?

Die Bundeslade ist verschollen, aber wir brauchen sie auch nicht mehr. Als Jesus starb, riss der Vorhang im Tempel, dort, wo die Bundeslade stand. Gott wohnt nicht mehr nur in dem sogenannten Allerheiligsten über der Bundeslade, sondern durch den Heiligen Geist in uns. Wir sind sein Tempel, der Ort, wo er wohnt. - Dürfen wir uns Gott nähern?

Ja, absolut. Durch Jesus ist es möglich, ganz nah zu Gott zu kommen. Er wohnt sogar in uns. Wir brauchen keine Angst haben, ihn versehentlich zu berühren, denn mit Jesus können wir zu Gott kommen. Ganz nah. Das geht, weil Jesus uns gerecht macht. - Gibt es einen Widerspruch zwischen dem Gott, der uns Angst macht, und dem Gott, der uns liebt?

Nein, Gott ist immer derselbe. Das, was uns Angst macht, ist, dass wir manchmal nicht verstehen, wie er ist. Oder dass wir realisieren, dass wir eigentlich nicht gut genug sind. Und dass schlechtes Verhalten Konsequenzen hat – aber Jesus hat die Konsequenzen für uns getragen. Denn Gott wollte in Jesus lieber selbst sterben und dafür Beziehung mit uns haben, als die Menschen ständig zu bestrafen. Gott liebt uns unendlich und möchte Beziehung mit uns haben. Er hat sich um alles gekümmert, wir brauchen keine Angst vor ihm haben. - Wie kann man Gott mit Respekt / Ehrfurcht begegnen?

(tauscht euch aus. Kinder haben da gute Ideen)

Merkvers

Dienet dem HERRN mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! Erkennt, dass der HERR Gott ist! (Psalm 100, 2-3a, Luther 2017)

Die Gruppe wird in 3 Teams geteilt, die eng beieinanderstehen.

Den Teams werden ihr Versteil und ihr Zwischenkommentar mitgeteilt (siehe Nummern):

1: Dienet dem HERRN mit Freuden,

2: hurra

3: kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!

1: juhu

2: Erkennet, dass der HERR Gott ist!

3: Amen

(Psalm 100, 2+3a, Lut17)

Die Leitung dirigiert, sodass die Teams im Kreis den Vers aufsagen und „kommentieren“, er wird dabei mehrfach in sich steigernder Lautstärke und Freude wiederholt.

Gebet

Wir möchten voll Ehrfurcht beten. Dafür nehmen wir die Worte, die in der Hinführung gesammelt wurde, als Grundlage, um Gott zu sagen, wer oder wie er für uns ist. Start kann z.B. sein: „Gott, du bist heilig“, dann kann jemand sagen „Gott, du bist liebevoll“ etc. Es gibt keine feste Reihenfolge. Die zuvor gesammelten Worte dienen der Unterstützung, es kann aber noch viel mehr gesagt werden.

Kreatives

Goldenes Herz basteln

Jedes Kind kann sich aus dem Goldpapier ein Herz ausschneiden und dieses mit „Gott ist heilig“ beschriften“. So können sie die Liebe und Heiligkeit Gottes anschaulich mit nach Hause nehmen.

Spielerisches

Stopptanz

Solange die Musik spielt, wird getanzt. Stoppt die Musik, muss in der Bewegung verharrt werden; wer sich bewegt, scheidet aus. Weiter geht es mit Musik und Tanz, wer zuletzt noch im Spiel ist, hat gewonnen.

Als Alternative – wenn niemand ausscheiden soll – kann auch folgende Variante gespielt werden: Wer sich beim Stoppen der Musik noch bewegt, bekommt eine Aufgabe, wie er bzw. sie bis zum nächsten Musik-Stopp tanzen soll (z.B. wie eine Ballerina, wie Schmetterling, in Zeitlupe, wie ein Hampelmann etc.).

(T)Extras

Lieder

- Frei sein (Deine Gegenwart umgibt mich)

- Mutig komm ich vor den Thron

- Dir gebührt die Ehre

- Gott ist gegenwärtig

- Davey, Davey, zeig mir wohin es geht

Spiele

Mein rechter, rechter Platz ist frei

Alle sitzen im Kreis, es gibt einen leeren Stuhl. Die Person links vom Stuhl klopft auf die Sitzfläche und sagt „Mein rechter, rechter Platz ist frei, ich wünsche mir [Namen eines/einer Mitspielers/Mitspielerin nennen] herbei“. Die benannte Person fragt zurück: „Als was soll ich kommen?“, woraufhin die erste Person ein Tier o.Ä. (nichts Bloßstellendes!) benennt. Die herbeigewünschte Person durchquert dann den Kreis auf die geforderte Art und nimmt ihren neuen Platz ein.

Ihr alter Platz ist nun frei, die Person links daneben ruft nun ihrerseits jemanden herbei usw.

Reise nach Jerusalem

Die Stühle stehen in einer Reihe Rücken an Rücken, es gibt einen Platz weniger als Mitspieler. Die Spielleitung lässt Musik laufen, solange die Musik spielt, laufen die Spielenden um die Stühle, verstummt die Musik, setzen sie sich hin. Wer keinen Platz findet, scheidet aus; dann beginnt die Musik wieder zu spielen, ein weiterer Stuhl wird entfernt und die Spielenden laufen weiter. Gewonnen hat, wer den allerletzten Stuhl für sich gewinnen konnte.

Kreatives

Schellenkranz

Aus dem Tonkarton wird für jedes Kind ein ca. 2 cm breiter Streifen geschnitten.

Jeder Streifen wird so zum Kreis gebogen, dass die beiden schmalen Enden einander berühren; dies wird mit Klebefilm fixiert.

Die Kinder umwickeln die entstandenen Pappringe lose mit Wolle, wobei sie an der Außenseite immer wieder Glöckchen mit auffädeln.

Alternativ können die Glöckchen auch einfach nur mit kurzen Fäden an den Ring gebunden werden. Wollfäden gut verknoten, ggf. festkleben. Schellenkranz zum Musizieren einfach schütteln.

Das Ziel

Starter

David wurde von Gott ausgesucht, um König zu sein. Auch du bist von Gott geliebt und er hat einen Plan für dein Leben.

Checker

David vertraute Gott und suchte immer wieder dessen Führung. Du darfst Gott um Rat fragen – er hört dich und hilft dir.

Der Text an sich

Hintergrundinformationen:

Die Stämme Israels kommen zu David nach Hebron und sagen: “Wir gehören doch zu deinem Volk. Schon als Saul König war, hast du Israel angeführt. Der Herr hat dir versprochen: ‘Du sollst mein Volk Israel weiden und ihr Herrscher sein.'” (2. Samuel 5,2). Hier erkennen die Ältesten Israels an, dass David von Gott auserwählt wurde, ihr König zu sein. Dies zeigt, dass David nicht aus eigener Macht König wurde, sondern weil Gott ihn dazu bestimmt hat.

Wichtige Erkenntnisse:

- Gottes Führung: David wurde von Gott berufen und gesalbt. Dies verdeutlicht, dass Gott Menschen für bestimmte Aufgaben vorbereitet und sie in schwierigen Zeiten begleitet.

- Einheit des Volkes: Die zwölf Stämme Israels kommen zusammen und erkennen David als ihren gemeinsamen König an. Nach Sauls Tod regierte David in Juda (also im Süden), doch die Stämme im Norden folgten Sauls Sohn Isch-Boschet. Das führte immer wieder zu inneren Spannungen, die nun enden als David Nord- und Südreich unter seiner Herrschaft vereint. Dass er dabei Jerusalem als neutrale (also keinem Stamm zugehörige) Stadt zur neuen Hauptstadt macht, ist ein kluger Schachzug, weil sie zur Einheit beiträgt.

Besondere Begriffe erklärt:

- Salbung: Im Alten Testament wurde ein König durch die Salbung mit Öl als von Gott auserwählter Herrscher bestätigt.

- Zion: Ein anderer Name für Jerusalem, der später auch symbolisch für die Gegenwart Gottes steht.

- Festung Davids: David ließ in Jerusalem eine Festung bauen und nannte sie nach sich selbst. Dies stärkte die Stadt und machte sie zur politischen und durch die Bundeslade auch zur geistlichen Mitte Israels.

Der Text für mich

Die Geschichte von David erinnert mich daran, dass Gott einen Plan für unser Leben hat, auch wenn der Weg dorthin nicht immer einfach ist. Als Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendarbeit sind wir dazu berufen, den Kindern genau dieses Vertrauen in Gott weiterzugeben. David hat nicht aus eigener Kraft gehandelt, sondern immer wieder Gott um Führung gebeten. Das ermutigt mich, meine Aufgaben im Vertrauen auf Gottes Leitung anzugehen und den Kindern zu zeigen, dass Gott jeden Einzelnen liebt und führt. So können wir ihnen helfen, in ihrem eigenen Glauben zu wachsen und Gottes Plan für ihr Leben zu entdecken.

Der Text für dich

Folgende Punkte der Geschichte möchten wir den Kindern mitgeben:

- Vertrauen auf Gott: David vertraute darauf, dass Gott seinen Plan für ihn erfüllen würde, auch wenn er lange warten musste.

- Gemeinschaft und Einheit: Die Israeliten kamen zusammen, um David als König zu akzeptieren. Auch wir sind als Gemeinschaft stark, wenn wir uns gegenseitig unterstützen.

- Gott als König unseres Lebens: So wie David sich von Gott führen ließ, können auch wir Gott um Hilfe und Führung bitten.

Durch diese Erklärungen verstehen die Kinder, dass David nicht aus eigener Kraft König wurde, sondern weil er Gott vertraut hat. Dies ermutigt sie, ebenfalls auf Gott zu vertrauen und seine Führung in ihrem Leben zu suchen.

Denn die Kinder erleben in ihrem Alltag oft Unsicherheit und Herausforderungen, sei es in der Schule, in Freundschaften oder in der Familie. Die Geschichte von David zeigt ihnen, dass Gott einen Plan für ihr Leben hat und sie auf ihrem Weg begleitet. David musste lange warten und viele Hürden überwinden, bevor er König wurde. Dies kann die Kinder ermutigen, geduldig zu bleiben und auf Gottes Führung zu vertrauen. Als Mitarbeitende können wir den Kindern helfen, in schwierigen Situationen auf Gott zu schauen und zu wissen, dass er ihnen Kraft und Weisheit schenkt.

Der Text erlebt

Hinführung

Idee 1 – Königliches Bauwerk

Die Kinder werden in mehrere Kleingruppen geteilt. Jede Gruppe bekommt viele Bausteine und soll nun innerhalb einer vorgegebenen Zeit einen möglichst hohen Turm bauen. Welcher Turm steht am Ende noch und welcher ist der Höchste?

Daran kann sich ein Gespräch darüber anschließen, dass für den Bau eines Palastes oder einer Festung nicht entscheidend ist, wie hoch sie ist. Es muss auch darauf geachtet werden, dass das Bauwerk stabil ist und Feinde nicht hineingelangen können. Wenn ein König sich einen Palast bauen lässt, müssen also kluge Entscheidungen getroffen werden. Was es braucht, um eine Stadt sicher und stark zu machen? Was macht einen klugen König aus? Welche Eigenschaften sollte ein guter König haben? Dies schafft eine Verbindung zur Eroberung Jerusalems durch David und seiner Rolle als weiser König.

Idee 2 – Die Salbung erleben

Wenn du bei der Verkündigung „die andere Idee“ wählst, kannst du diese Idee als Einstieg nutzen:

Die Kinder erleben eine kleine „Salbung-Zeremonie“, bei der sie mit duftendem Öl ein Kreuz auf die Hand gemalt bekommen. Dabei wird erklärt, dass im Alten Testament Könige von Gott auserwählt und gesalbt wurden. Dies hilft, die Bedeutung von Davids Salbung und Gottes Berufung besser zu verstehen.

Verkündigung

Verkündigungsart: Erlebniserzählung mit interaktiven Stationen

Einleitung:

„Stellt euch vor, wir reisen gemeinsam in die Zeit von David. Ihr seid Teil des Volkes Israel, das schon lange auf einen guten König wartet. Aber nicht irgendeinen König – sondern den, den Gott selbst ausgesucht hat. Heute erleben wir gemeinsam, wie David endlich König über ganz Israel wird. Doch bis dahin war es ein langer Weg. Lasst uns Davids Geschichte gemeinsam entdecken!“

Station 1: Die Salbung – Von Gott berufen

Die Kinder setzen sich in einen Halbkreis. Ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin (als Prophet Samuel verkleidet) tritt auf und erzählt von der Salbung Davids: „Gott hat mich, Samuel, beauftragt, den zukünftigen König Israels zu salben. Aber nicht den Stärksten oder Größten, sondern den, der ein Herz für Gott hat. Und das ist David – ein einfacher Hirtenjunge.“ Die Kinder erleben selbst eine kleine „Salbung“, indem jeder mit duftendem Öl ein kleines Kreuz auf die Hand bekommt. Dabei wird gesagt: „Gott hat dich berufen und liebt dich genauso wie David.“

Impulsfrage: Was bedeutet es, wenn Gott uns beruft? Wo können wir auf ihn hören?

Station 2: David wird König – Von Menschen anerkannt

Ein großer Thron (oder ein symbolischer Stuhl) steht in der Mitte. Ein Kind darf „David“ sein und auf den Thron steigen. Die anderen Kinder spielen die Ältesten Israels, die sagen: „Du hast schon als Hirte für uns gekämpft und uns beschützt. Gott hat dich als unseren König erwählt. Wir vertrauen dir.“ Die Kinder spüren, wie es sich anfühlt, von anderen angenommen und respektiert zu werden.

Impulsfrage: Wer oder was gibt dir Kraft und Mut, wenn du vor einer schwierigen Aufgabe stehst?

Station 3: Die Eroberung Jerusalems – Gott führt zum Ziel

Die Kinder bauen gemeinsam mit großen Bauklötzen oder Kartons die Festung nach. Alternativ kann auch auf einer Tapetenrolle in Kleingruppen gezeichnet werden, wie die Kinder sich Jerusalem und die Festung vorstellen. Dabei arbeiten sie als Team und erleben, wie David mit Gottes Hilfe eine starke Stadt aufbaut.

Impulsfrage: Wo brauchen wir Gottes Hilfe, um etwas gemeinsam zu schaffen

Abschluss:

Die Kinder setzen sich in einen Kreis. Der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin erklärt:

„David wurde nicht aus eigener Kraft König, sondern weil Gott ihn geführt hat. David vertraute Gott in allem, was er tat. Und genauso möchte Gott auch uns begleiten und uns helfen, unsere Aufgaben gut zu machen. Wir dürfen Gott um Rat fragen und ihm vertrauen – genau wie David.“

Die andere Idee

Verkündigungsart: Theaterstück mit Verkleidungen

In einer kleinen Theateraufführung wird die Geschichte von David und seiner Berufung als König nachgespielt.

Szene 1: Samuel salbt David als König

Szene 2: Die Ältesten Israels krönen David

Szene 3: David erobert Jerusalem und baut die Festung Zion

Die Kinder schlüpfen selbst in die Rollen von Samuel, David und den Ältesten. So erleben sie die Geschichte hautnah und können die Emotionen der Menschen besser verstehen.

Der Text gelebt

Wiederholung

„David-Runde“

Die Kinder sitzen im Kreis. Ein Ball wird von Kind zu Kind weitergegeben. Wer den Ball hat, darf eine Frage beantworten oder einen Gedanken teilen.

Fragen und Impulse:

- Was hat David stark gemacht, obwohl er klein und jung war?

- Warum hat David immer wieder Gott um Rat gefragt?

- Wo brauchen wir in unserem Alltag Gottes Hilfe?

- Wer oder was gibt uns Mut, wenn wir uns unsicher fühlen?

So entsteht ein offenes Gespräch, in dem die Kinder ihre eigenen Erfahrungen mit Gottes Führung teilen können.

Merkvers

„Vertrau dein Leben dem Herrn an. Verlass dich auf ihn, er wird es richtig machen.“ Psalm 37,5 (BasisBibel)

Die Kinder lernen den Vers mit Bewegungen:

- „Vertrau dein Leben dem Herrn an“ – Hände zum Himmel heben

- „Verlass dich auf ihn“ – die Hände auf das Herz legen

- „Er wird es richtig machen“ – beide Daumen nach oben zeigen

Durch die Verbindung von Bewegung und Text bleibt der Vers leichter im Gedächtnis.

Kreatives

„David-Krone“ basteln

Die Kinder basteln eine eigene Königskrone aus goldenem Tonpapier oder Pappe. Auf die Krone schreiben sie den Merkvers oder „Gott führt mich“.

Die Krone erinnert die Kinder daran, dass David nicht aus eigener Kraft König wurde, sondern weil Gott ihn geführt hat – und dass Gott auch ihr Leben leitet.

Spielerisches

Ziel des Spiels: Die Kinder sollen in einer kurzen, spielerischen Aktivität lernen, wie Zusammenarbeit und Vertrauen zur Krönung führen, ähnlich wie David zum König von Israel ernannt wurde.

- Zusammenarbeit (Die Stämme Israels vereinigen):

- Teile die Kinder in zwei Teams auf. Jedes Team muss gemeinsam eine Aufgabe lösen, z. B. ein kleines Puzzle zusammensetzen oder einen Ball von einem Punkt zum anderen transportieren, ohne ihn mit den Händen zu berühren.

- Vertrauen (David vertraut auf Gott):

- Ein Kind aus jedem Team hat die Augen verbunden. Das Team muss es durch einen kleinen Parcours führen, um das Vertrauen in die Führung durch Gott zu symbolisieren.

Das Team, das zuerst beide Aufgaben erfolgreich gemeistert hat, darf das „Krönchen“ aufsetzen. Du kannst dazu eine kurze Reflexion mit den Kindern machen: Was braucht es, um zusammenzuarbeiten? Warum ist Vertrauen wichtig?

Diese kürzere Variante lässt sich in etwa 15-20 Minuten durchführen und betont ebenfalls die Themen Zusammenarbeit und Vertrauen, wie sie in der Geschichte von David vorkommen.

(T)Extras

Spiele

Königs-Puzzle

Bereite ein großes Puzzle vor, das ein Bild von David oder ein anderes Symbol für das Königreich zeigt. Die Kinder müssen das Puzzle als Gruppe zusammensetzen. So können sie erleben, wie Zusammenarbeit notwendig ist, um ein „Königreich“ (also ein vollständiges Bild) zu schaffen. Du kannst das Puzzle in kleinere Teile aufteilen, sodass die Kinder in Teams arbeiten müssen.

David’s Schatzsuche

Organisiere eine Schatzsuche, bei der die Kinder Hinweise finden müssen, die mit Davids Geschichte zu tun haben. Z. B. könnten die Hinweise Fragen oder Aufgaben zu den Ereignissen in 2. Samuel 5 beinhalten, wie z. B. „Wo wurde David zum König gesalbt?“ oder „Was musste David tun, um Jerusalem zu erobern?“

Aktionen

Jerusalem erobern

Baue eine kleine „Mauer“ oder „Festung“ (mit Stühlen oder Pappkartons) auf und lass die Kinder zusammenarbeiten, um diese zu „überwinden“. Dies kann symbolisch für Davids Eroberung von Jerusalem stehen, und die Kinder können dabei zusammenhalten, um das „Land“ zu erobern und es zu einem sicheren Ort zu machen.

Das Ziel

Starter

Mit Gott zu leben bedeutet nicht, dass ich keine Probleme und Schwierigkeiten haben werde. Aber ich weiß, dass Gott in diesen Situationen bei mir ist und mir hilft.

Checker

Ich vertraue Gott voll und ganz. Er steht mir in jeder Situation zur Seite. Um mir zu helfen, gebraucht er unterschiedliche Personen und Ereignisse.

Der Text an sich

Der Text startet mitten im Konflikt zwischen David und König Saul. Saul wollte David loswerden, da er ihn als starken Konkurrenten sah. David jedoch mochte Saul nichts antun, weil er wusste, dass Saul von Gott gesalbt war. Und so hielt Davids Ehrfurcht vor Gott ihn davon ab, Saul zu schaden, obwohl er während seiner Flucht vor Saul sogar die Möglichkeit dazu hatte. Und auch wenn sie sich danach erst einmal friedlich getrennt hatten, traute David Saul nicht. Darum versteckte er sich mit seinen Männern bei den Feinden Sauls, den Philistern. Dort sucht David Asyl, weil Saul somit keine Chance hatte, ihm etwas anzutun.

David ging zu Achisch, dem König von Gat. Dieser nahm ihn auf. Nach einiger Zeit bat David darum, mit seinen Leuten außerhalb der Hauptstadt wohnen zu dürfen und so überließ Achisch ihm die Stadt Ziklag. Von dort aus führte David diverse Überfälle. Achisch ließ er glauben, er kämpfe gegen Juda und andere israelische Gebiete. Somit bekam Achisch den Eindruck, David sei bei seinem Volk verhasst (vgl. 1. Samuel 27,12). In Wahrheit aber kämpften David und seine Männer gegen die Geschuriter, Girsiter und Amalekiter, die ebenfalls Feinde der Philister waren. Die Jerachmeeliter und Keniter, gegen die er Achisch gegenüber vorgab zu kämpfen, waren weit weg, sodass David auch keine Gefahr lief, dass Achisch durch sie etwas von Davids Lüge mitbekam. So wiegte sich Achisch in Sicherheit: David kämpfte auf seiner Seite und war abhängig von ihm. In Wahrheit gewann David aber immer mehr Leute für sich, da er gegen Wüstennachbarn kämpfte.

Dank des Efods konnte David Gottes Willen zu bestimmten Entscheidungen und Angelegenheiten erfragen lassen. Ursprünglich war das Efod ein Teil der priesterlichen Kleidung (in 2. Mose 28 findet sich eine Beschreibung des Aussehens) und taucht daher in Verbindung mit dem Hohenpriester auf. Es diente aber auch – besonders in politischen oder militärischen Angelegenheiten – zur Befragung Gottes. Es wird angenommen, dass zusätzlich zum Efod, zwei Lossteine (Urium und Tummin) verwendet wurden. Sie wurden vom Priester genutzt, um Gott Fragen zu stellen und seine Antwort darauf herauszufinden. Damit David jederzeit Gottes Willen erfragen lassen konnte, hatte er den Priester Abjatar bei sich, der das Efod mit sich führte (1. Sam 23,6).

Dass David zusagte, mit den Philistern zu kämpfen, zeigte seine missliche Lage. Mit einem „Nein“ hätte er die Philister gegen sich aufgebracht. Doch natürlich wollte er nicht wirklich gegen sein eigenes Volk kämpfen. Wir wissen nicht, ob er es getan hätte. Doch wir können sehen, dass Gott sich darum kümmert. Er sät Misstrauen in den Philisterfürsten, was Davids Loyalität angeht. Und so wird David weggeschickt und aus seiner Zwickmühle befreit.

Als David gefragt wurde, ob er mit den Philistern kämpft (vgl.1.Samuel 28,1f.), hat er seine eigene Entscheidung getroffen ohne Gott nach seinem Willen zu fragen. Jetzt, nach dem Überfall auf Ziklag macht er es aber wieder anders: Er konzentriert sich wieder auf Gott, begibt sich in seine Abhängigkeit und fragt nach seinem Willen.

Der Text für mich

Ich habe für Davids Verhalten volles Verständnis und es ist mir sehr vertraut. Mir geht es auch so, dass ich die meisten Entscheidungen allein treffe. Bei allem, was ich schon erlebt habe und was ich mir eigentlich wünschen würde, vergesse ich doch immer wieder, zuerst Gott zu fragen. Das hat durchaus Konsequenzen, auch wenn ich sie nicht immer gleich oder deutlich erkenne. Ich möchte durch das Lesen des Textes wieder neu daran denken, ihn bei allem mit „hineinzunehmen“. Keine Entscheidung ist zu klein!

Gleichzeitig staune ich, wie wunderbar Gott alles regelt und klärt. Er benutzt hier sogar die Feinde Davids, die Philister, um ihn aus dieser brenzligen Situation zu befreien. Auch bei dem Mann, der ihnen nach dem Überfall hilft, war ihm der Feind, der den Sklaven aussetzte, eine Hilfe. Gott ist nichts unmöglich, wir wollen das nicht vergessen, und ihm viel zutrauen!

Der Text für dich

Wir alle erfahren in unserem Leben Not – auf die unterschiedlichste Weise. Bei manchen Kindern geht es „nur“ um einen Streit mit Freunden oder Sorgen in der Schule, weil manches Fach nicht ganz leicht ist. Andere erleben Mobbing oder schwere Schikane. Wir treffen auf immer mehr Kinder, die aus Kriegsländern geflohen sind und wirkliche Lebensangst erlebt haben. Wir alle wünschen uns, dass Gott uns beisteht und hilft.

Auch David hatte große Not. Er hätte ganz entspannt sein können, denn Gott hat ihm zugesagt, dass er einmal König sein wird. Aber in seiner momentanen Lage, war sein Leben ständig bedroht. Das macht ihm große Angst und daher traf er manche Entscheidung allein und das hatte Folgen. Trotzdem dachte er immer wieder daran, Gott um Rat und Hilfe zu bitten und durfte seinen Beistand ganz konkret erleben. Wir glauben manchmal, keine Lösung zu sehen. Oder Gottes Hilfe lässt scheinbar auf sich warten, und wir erkennen sie nicht – aber die Geschichte von David soll uns daran erinnern, dass wir Gott immer vertrauen dürfen!

Der Text erlebt

Hinführung

Idee 1 – Wettlauf “Kopf und Zahl”

Teilt die Kinder in zwei Gruppen ein. Markiert auf dem Boden z.B. mit Klebeband vier parallele Linien. Die äußeren Linien sollten den gleichen Abstand zur Mitte haben. Jede Gruppe stellt sich an einer der inneren Linien auf, so dass sie sich gegenüberstehen. Benennt eine Gruppe als „Kopf“ und eine als „Zahl“. Nun wirft ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin eine Münze und sagt das Ergebnis laut. Die Gruppe, deren Bezeichnung genannt wurde, versucht nun die andere Gruppe zu fangen. Die zu fangende Gruppe dreht sich schnell um und rennt weg. Sobald sie hinter ihrer zweiten Linie angekommen ist, ist sie sicher. Für jede Spielerin und jeden Spieler, der gefangen wurde, bekommt die fangende Mannschaft einen Punkt. Am Ende der Spielzeit gewinnt die Gruppe mit den meisten Punkten.

Das Spiel erinnert an David, der vor Saul davonrennt. Manchmal scheint er „stärker und schneller“ zu sein, manchmal Saul.

Idee 2 – Beispiele aus der Bibel

Für Bibelfeste: In der Bibel geht es um Gottes Geschichte mit seinen Menschen. Er hat einen guten Plan für sie. Wir lesen, wie er die unterschiedlichsten Leute gebraucht. Sie sind von Gott eingesetzt – auch wenn einige das erstmal gar nicht wollten. Manchmal gebraucht er sogar Personen, die Gott gar nicht kennen oder nicht an ihn glauben. Tragt zusammen, wer euch als von Gott berufen oder gebraucht einfällt.

Alternativ bereitet ihr Bibelstellen vor und stellt sie mit einem Bild, einer Szene, einem Gegenstand etc. dar und die Kinder dürfen die Person/Situation erraten.

Beispiele: Esel Bileam, Mose (sagt er konnte nicht reden), Jeremia (fühlte sich zu jung), Noah (war ein Außenseiter), Josef (wurde von seinen Brüdern gehasst), der König von Ägypten, der bei Gottes Plan half, indem er Josef zum zweitwichtigsten Mann machte, Judas trug durch seinen Verrat an Jesus zu Gottes allergrößtem Plan bei, etc.

Eventuell ergänzend: Wo haben wir es in unserem persönlichen Umfeld schon erlebt, dass Gott Menschen gebraucht? Wo hat er uns selbst schon gebraucht?

Verkündigung

Verkündigungsart: pantomimisches Theaterstück mit Begleittext

Liebes Tagebuch!

Puh, was waren das für Tage. Endlich hatte Saul eingesehen, dass ich ihm nichts Böses will. Er ist der Gesalbte Gottes! Aus Ehrfurcht vor Gott werde ich Saul nie etwas antun. Das konnte ich Saul glaubhaft zeigen und er segnete mich sogar. Zurück zu ihm wollte ich trotzdem nicht, deshalb ging ich in die eine Richtung davon und König Saul in die andere. (David kommt herein, wischt sich erschöpft über die Stirn, erleichtert und dankbar hebt er die Hände zum Himmel.)